电池交换电流密度的测量方法、装置、计算机设备和介质与流程

本技术涉及电池检测,尤其涉及一种电池交换电流密度的测量方法、装置、计算机设备和计算机可读存储介质。

背景技术:

1、电池的交换电流密度可作为评估电池的性能指标之一。交换电流密度是表征电极反应可逆性的重要参数,其物理意义为按两个反应方向进行的阳极反应和阴极反应的电流密度绝对值,主要用来描述电极材料得失电子的能力,其大小除了受温度影响外,还与电极反应的性质以及电极材料有关。交换电流密度越大,参与氧化还原反应电流的能力就越强,充放电过程中电化学的可逆程度就越好。反之,参与氧化还原反应电流的能力就越弱,充放电过程中电化学的可逆程度就越差。

2、目前,关于电池的交换电流密度的测量过程都较为复杂。

技术实现思路

1、鉴于以上内容,有必要提供一种电池交换电流密度的测量方法、装置、计算机设备和计算机可读存储介质,可解决电池的交换电流密度测量过程复杂的问题。

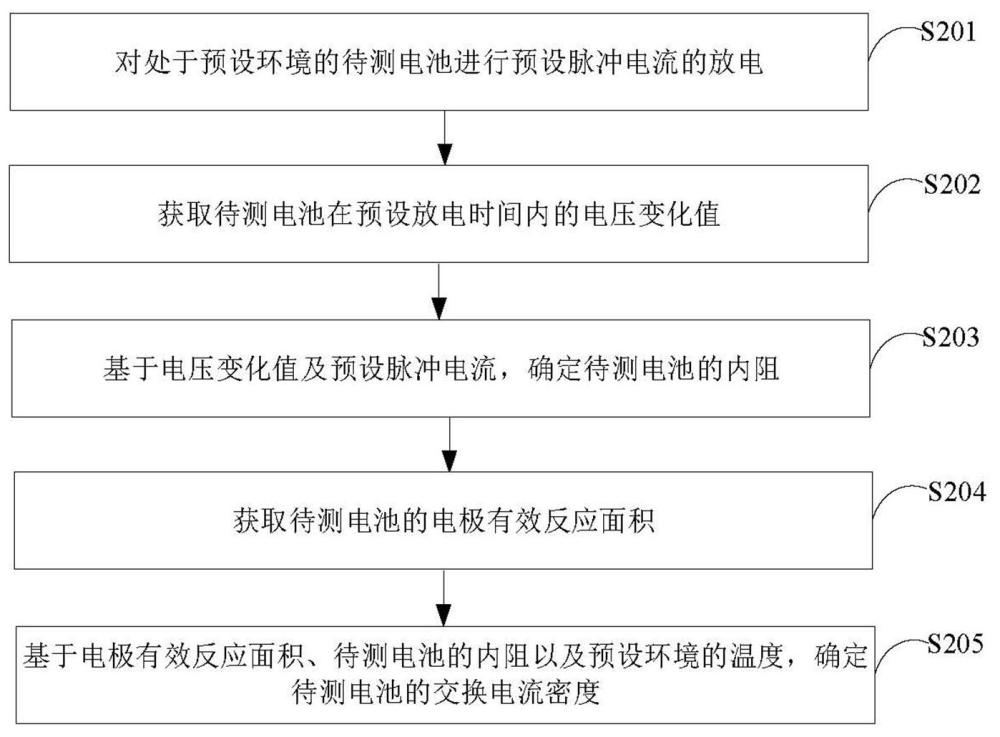

2、第一方面,本技术提供了一种电池交换电流密度的测量方法,包括:对处于预设环境的待测电池进行预设脉冲电流的放电;获取待测电池在预设放电时间内的电压变化值;基于电压变化值及预设脉冲电流,确定待测电池的内阻;获取待测电池的电极有效反应面积;基于电极有效反应面积、待测电池的内阻以及预设环境的温度,确定待测电池的交换电流密度。

3、采用上述技术方案,基于指定放电电流下电池欧姆极化与电化学极化带来的电压降与对应的预设脉冲电流快速计算出的待测电池的内阻,再基于待测电池的内阻、测量环境温度与电极有效反应面积,即可快速确定待测电池在该环境温度下放电的交换电流密度,测量用时短、测量简单成本低、且准确性高,可做到实时监控电池在放电状态下的交换电流密度。

4、在一种可能的实现方式中,待测电池的交换电流密度基于以下算式确定:

5、i0=(r×t) / (a×f×rt),

6、其中,i0为待测电池的交换电流密度,r为气体常数,t为预设环境的温度,a为电极有效反应面积,f为法拉第常数,rt为待测电池的内阻。

7、采用上述技术方案,通过上述算式可以实现准确计算得到待测电池在指定环境温度下放电的交换电流密度。

8、在一种可能的实现方式中,预设放电时间为从使用预设脉冲电流对所述待测电池开始进行放电计时的1s。

9、采用上述技术方案,第1s脉冲电流的放电可使得待测电池的内阻基本为欧姆内阻与电化学内阻的状态,进而可实现基于电压变化值与放电电流准确确定待测电池的内阻。

10、在一种可能的实现方式中,测量方法还包括:获取待测电池的极片上涂覆的活性物质颗粒的表面积以及极片孔隙率;基于活性物质颗粒的表面积及极片孔隙率,确定电极有效反应面积。

11、采用上述技术方案,基于待测电池的极片上涂覆的活性物质颗粒的表面积以及极片孔隙率,可以实现准确计算得到待测电池的电极有效反应面积。

12、在一种可能的实现方式中,预设环境为环境温度为预设值的恒温环境,预设脉冲电流大于或等于2c。

13、采用上述技术方案,由于电池的交换电流密度与温度关联,通过设定恒温的测量环境,可以实现准确得到待测电池在该温度下的交换电流密度,通过设定预设脉冲电流大于或等于2c,有利于使得第1s脉冲电流的放电促使待测电池的内阻基本为欧姆内阻与电化学内阻的状态。

14、在一种可能的实现方式中,待测电池为锂离子电池,测量方法还包括:基于待测电池的交换电流密度与待测电池的材料参数,确定待测电池的参考交换电流密度,材料参数包括活性物质颗粒锂离子浓度、活性物质颗粒参考锂离子浓度、活性物质颗粒最大锂离子浓度、电解液锂离子浓度、电解液参考锂离子浓度、阳极传递系数以及阴极传递系数。

15、采用上述技术方案,在确定电池在放电状态下的交换电流密度后,还可进一步确定电池在放电状态下的参考交换电流密度,以便于满足部分需要参考交换电流密度进行电池设计方案分析或者电池仿真测试的需求。

16、在一种可能的实现方式中,待测电池包括正电极、负电极以及参考电极,若电压变化值为正电极与参考电极之间的电压在预设放电时间内的电压变化值,基于电压变化值及预设脉冲电流,确定待测电池的内阻,包括:基于正电极与参考电极之间的电压在预设放电时间内的电压变化值及预设脉冲电流,确定待测电池的第一内阻;基于电极有效反应面积、待测电池的内阻以及预设环境的温度,确定待测电池的交换电流密度,包括:基于正电极有效反应面积、待测电池的第一内阻以及预设环境的温度,确定待测电池的正电极交换电流密度;

17、若电压变化值为负电极与参考电极之间的电压在预设放电时间内的电压变化值,基于电压变化值及预设脉冲电流,确定待测电池的内阻,包括:基于负电极与参考电极之间的电压在预设放电时间内的电压变化值及预设脉冲电流,确定待测电池的第二内阻;基于电极有效反应面积、待测电池的内阻以及预设环境的温度,确定待测电池的交换电流密度,包括:基于负电极有效反应面积、待测电池的第二内阻以及预设环境的温度,确定待测电池的负电极交换电流密度。

18、采用上述技术方案,可实现解耦正极与负极的交换电流密度,即还可分别测量得到待测电池的正电极交换电流密度以及待测电池的负电极交换电流密度,以便于进行正电极交换电流密度与负电极交换电流密度的分析,或者满足部分需要正电极交换电流密度/负电极交换电流密度进行电池设计方案分析或者电池仿真测试的需求。

19、第二方面,本技术提供了一种电池交换电流密度的测量方法,包括:对处于预设环境的待测电池进行预设脉冲电流的充电;获取待测电池在预设充电时间内的电压变化值;基于电压变化值及预设脉冲电流,确定待测电池的内阻;获取待测电池的电极有效反应面积;基于电极有效反应面积、待测电池的内阻以及预设环境的温度,确定待测电池的交换电流密度。

20、采用上述技术方案,基于指定充电电流下电池欧姆极化与电化学极化带来的电压升与对应的预设脉冲电流快速计算出的待测电池的内阻,再基于待测电池的内阻、测量环境温度与电极有效反应面积,即可快速确定待测电池在该环境温度下充电的交换电流密度,测量用时短、测量简单成本低、且准确性高,可做到实时监控电池在充电状态下的交换电流密度。

21、第三方面,本技术提供了一种电池交换电流密度的测量装置,包括:充放电控制模块,用于对处于预设环境的待测电池进行预设脉冲电流的放电,或者进行预设脉冲电流的充电;第一获取模块,用于获取待测电池在预设放电时间内的第一电压变化值,或者获取待测电池在预设充电时间内的第二电压变化值;第一确定模块,用于基于第一电压变化值及预设脉冲电流,确定待测电池的第一内阻,或者基于第二电压变化值及预设脉冲电流,确定待测电池的第二内阻;第二获取模块,用于获取待测电池的电极有效反应面积;第二确定模块,用于基于电极有效反应面积、待测电池的第一内阻以及预设环境的温度,确定待测电池在放电状态下的交换电流密度,或者基于电极有效反应面积、待测电池的第二内阻以及预设环境的温度,确定待测电池在充电状态下的交换电流密度。

22、第四方面,本技术提供了一种计算机设备,计算机设备包括存储器和处理器;存储器和处理器耦合;存储器用于存储程序指令;处理器用于读取存储器中存储的程序指令,以实现上述第一方面及其可能的实现方式的电池交换电流密度的测量方法,或者实现上述第二方面的电池交换电流密度的测量方法。

23、第五方面,本技术提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质中存储有计算机可读指令,计算机可读指令被处理器执行时实现上述第一方面及其可能的实现方式的电池交换电流密度的测量方法,或者实现上述第二方面的电池交换电流密度的测量方法。

24、另外,第三方面至第五方面所带来的技术效果可参见上述方法部分各设计的方法相关的描述,此处不再赘述。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!