控制构件以及可穿戴设备的制作方法

1.本技术涉及可穿戴设备领域,尤其涉及一种控制构件以及可穿戴设备。

背景技术:

2.随着科技的发展,在运动、睡眠、工作、生活等场景中,人们对健康指标的智能检测需求越来越显著,智能可穿戴产品的心率检测、血氧饱和度、体温测量等功能应运而生,这对可穿戴产品的结构设计和材料选择都提出了更多的要求。

3.其中,可穿戴设备例如智能手表的心电图(electrocardiograph,ecg)结构可实现对用户心率的检测。一般ecg的电极包括智能手表的按键帽和与用户手腕接触的智能手表的背面(与显示屏相背离的一面),用户通过按压智能手表的按键帽,通过按键帽(或操作帽)连接的按键杆(或操作杆)来控制实现智能手表的ecg功能。在用户按压按键帽的时候,按键杆与智能手表的外壳会产生相对滑动,也即按键杆与智能手表的外壳之间存在间隙,为了实现按键杆与智能手表外壳之间绝缘,一般会二者之间设置绝缘塑胶件,但是绝缘塑胶件会发生老化等情况,而且当智能手表进水后,按键杆与智能手表外壳之间还是会导通,因此采用绝缘塑胶件进行绝缘的效果较差。

技术实现要素:

4.本技术提供了一种控制构件以及可穿戴设备。该控制构件不仅能够避免使用塑胶件绝缘时可能因塑胶件老化或进水产生的绝缘效果不佳的问题,而且还能简化可穿戴设备例如智能手表的结构,继而降低智能手表的生产成本。

5.在第一方面,本技术提供了一种控制构件,控制构件包括:固定件以及与固定件绝缘隔离的操作件;固定件上开设有通孔,操作件穿设于通孔,至少通孔与操作件相对的一段内周面和/或操作件与该段内周面相对的外周面上涂覆有绝缘层;和/或,操作件沿穿设方向与通孔的外边缘相抵的接触面和/或通孔的外边缘与接触面相对的表面上涂覆有绝缘层;通过绝缘层实现固定件与操作件的绝缘隔离。其中,穿设方向指的是垂直于通孔端面所在平面的方向,例如图3中所示的操作帽指向操作杆的方向。在一些实现方式中,穿设方向可以是下文中操作件的操作杆的轴向方向。

6.也即绝缘层可以涂覆在通孔与操作件相对的内周面上,也可涂覆在操作件与该段内周面相对的外周面上,或者在通孔与操作件相对的内周面和与该段内周面相对的外周面上都涂覆绝缘层。

7.或者在一种可能的实现方式中,如果操作件的通孔的外边缘在穿设方向与操作件相抵,那么在与操作件相抵的通孔的外边缘涂覆绝缘层,或者在操作件与通孔相抵的接触面上涂覆绝缘层,或者在与操作件相抵的通孔的外边缘和操作件与通孔相抵的接触面上都涂覆绝缘层。

8.然后通过这种方式取代原有绝缘方案中采用塑胶件进行绝缘的方式,解决在因塑胶件老化或者进水时,塑胶件的绝缘效果不佳的问题,同时以绝缘镀层取代塑胶件的方式,

也可简化智能手表结构,降低加工难度,减少部件数量,提高装配效率,降低智能手表的生产成本。

9.结合第一方面,在一种可能的实现方式中,绝缘层的厚度范围为2微米至5微米。也即绝缘层的厚度是有范围限制的,例如绝缘层的厚度可以是3微米。其中,厚度是指绝缘层在垂直于上述外周面或接触面的方向上的尺寸。

10.结合第一方面,在一种可能的实现方式中,绝缘层包括类金刚石薄(diamond likecarbon,dlc)。可以理解,在其他可能的实现方式中,绝缘层的材质也可以为其他材质,本技术对此不作限制。

11.结合第一方面,在一种可能的实现方式中,操作件为t字型,操作件包括水平的操作帽以及竖直的操作杆,操作杆穿设于通孔并相对于通孔沿穿设方向滑动,外周面为操作杆的外周面。也即,操作杆是由操作帽和操作杆构成的,操作杆沿操作帽的中心沿穿设方向延伸,穿设于通孔,并且可沿穿设方向相对于通孔上下滑动,此时由于操作杆与固定件通孔接触,因此,为了实现固定件与操作杆之间的绝缘效果,需要在操作杆与通孔相对的外周面涂覆绝缘层,也即此时上述外周面为操作杆的外周面。

12.结合第一方面,在一种可能的实现方式中,操作件为t字型,操作件包括水平的操作帽、竖直的操作杆以及套设在操作杆的巴管,操作杆相对于巴管可沿穿设方向滑动,巴管穿设于通孔,巴管相对于通孔固定,外周面为巴管的外周面。可以理解,在实际应用中,智能手表体积较小,开设在其外壳的通孔也比较小,所以操作杆细而易折,为了保护操作杆,一般会在操作杆外周套设巴管,起到保护操作杆的作用。在这种情况下,由于与通孔接触的是巴管,为了实现固定件与巴管之间的绝缘效果,因此需要在巴管与通孔相对的外周面涂覆绝缘层。

13.结合第一方面,在一种可能的实现方式中,操作件为t字型,操作件包括水平的操作帽、竖直的操作杆以及套设在操作杆的巴管,操作杆相对于巴管可沿穿设方向滑动,巴管穿设于通孔,巴管相对于通孔固定,接触面为巴管沿穿设方向与通孔的外边缘相抵接的表面。也即,当巴管与通孔的外边缘在穿设方向相抵时,为了实现固定件与巴管之间的绝缘效果,需在巴管与通孔外边缘相抵的表面涂覆绝缘层,或者在通孔与巴管相抵的外边缘涂覆绝缘层。

14.结合第一方面,在一种可能的实现方式中,固定件包括外壳,通孔开设于在外壳的外周面,外壳内部设置锅仔片开关,操作杆远离操作帽的一端与锅仔片开关的顶部弹性抵接,操作杆以沿穿设方向可滑动地方式穿设于通孔,通过按压操作帽实现锅仔片开关的断开与闭合。也即,固定件可以为壳结构,例如智能手表的外壳,通孔开设在外壳的外周面,在外壳内部设置锅仔片开关,操作杆的一端和锅仔片开关的顶部弹性抵接,并且操作杆能够相对通孔可沿穿设方向滑动,这样通过按压操作帽就可以控制操作杆上下滑动,进而控制锅仔片开关的断开和闭合。

15.并且,在一种可能的实现方式中,外壳的形状可以是圆形也可以是方形,而且如果外壳的形状为圆形,那么通孔开设于外壳的周向。

16.结合第一方面,在一种可能的实现方式中,外壳内部还设置有弹片以及支撑锅仔片开关的第一支架,弹片的一端与第一支架固定,弹片的另一端与锅仔片开关的顶部抵接,操作杆远离操作帽的一端通过弹片的另一端实现与锅仔片开关的弹性抵接。也即,弹片的

一端设置在操作杆与锅仔片开关顶部抵接的一端与锅仔片开关顶部之间,这样在按压操作帽时,操作杆可以通过按压弹片以及锅仔片开关顶部,进而使得锅仔片开关闭合,可以理解,此时弹片在操作杆的按压下会产生向下的形变,并产生向上的回弹力,然后在松开操作帽后,操作杆在弹片回弹力的作用下,带动操作帽向上滑动,使操作帽回复至原位。

17.并且,在一种可能的实现方式中,弹片的另一端可以与锅仔片开关的顶部间隙配合,也可以与锅仔片开关的顶部固定。可以理解,将弹片的另一端与锅仔片开关的顶部,可以使弹片的另一端与锅仔片开关的顶部同步运动,也即在按压操作帽时,操作杆向下滑动时,可以使得弹片的另一端与锅仔片开关的顶部同步向下运动,使得锅仔片开关的闭合更加及时。

18.由于弹片的造价成本较高,因此为了进一步降低智能手表的造价成本,可以利用弹簧来实现操作杆一端与锅仔片开关顶部的弹性抵接。

19.也即结合第一方面,在一种可能的实现方式中,操作件还包括设置在巴管与操作杆之间的套筒结构,套筒结构包括本体部和延伸部,本体部穿设于巴管,延伸部与巴管沿穿设方向抵接,操作杆相对于套筒结构可沿穿设方向滑动。这样做的目的是为了使操作杆能够相对于套筒结构上下滑动。

20.结合第一方面,在一种可能的实现方式中,固定件包括外壳,通孔开设于外壳的外周面,外壳内部设置有锅仔片开关以及第一弹性结构,巴管、套筒结构的本体部和延伸部围成容置空腔,容置空腔内容纳有第一弹性结构,第一弹性结构沿穿设方向的一端与套筒结构的延伸部抵接,另一端与操作帽相对设置;操作杆远离操作帽的一端与锅仔片开关的顶部抵接,通过按压操作帽实现锅仔片开关的断开与闭合。

21.也即,利用巴管、套筒结构的本体部和延伸部围成的容置空腔,在容置空腔内设置第一弹性结构,第一弹性结构沿穿设方向的一端与套筒结构的延伸部抵接,第一弹性结构的另一端与操作帽相对设置,操作杆远离操作帽的一端与锅仔片开关的顶部抵接,来实现上述操作杆远离操作帽的一端与锅仔片开关顶部的弹性抵接。可以理解,当按压操作帽时,操作帽与第一弹性结构的另一端抵接,并使得第一弹性结构向下发生形变,产生向上的回弹力,同时操作杆在操作帽的带动下,向下按压锅仔片开关顶部,使得锅仔片开关闭合;在松开操作帽的时候,操作帽在第一弹性结构的回弹力的作用下,带动操作杆相对于套筒结构向上滑动,使得锅仔片开关断开;进而实现锅仔片开关的断开与闭合。并且,在一种可能的实现方式中,第一弹性结构的另一端与按键帽可以是间隙配合。

22.结合第一方面,在一种可能的实现方式中,第一弹性结构为弹簧,弹簧套设在本体部的外周面。

23.第二方面,本技术还提供了一种可穿戴设备,该可穿戴设备包括上述第一方面中任一种可能的实现方式中的控制构件以及显示屏,并且显示屏设置在控制构件的固定件。也即,在一种可能的实现方式中,可穿戴设备可以是带有显示屏的设备,例如智能手表。

附图说明

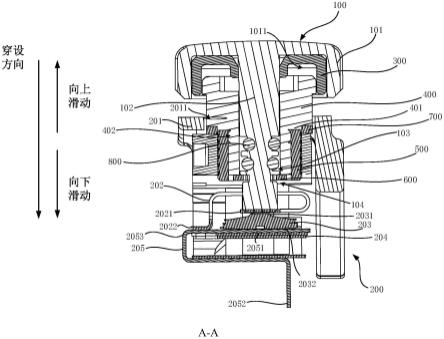

24.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些

附图获得其他的附图。

25.图1(a)是一些实施例提供的一例智能手表1的结构示意图;

26.图1(b)是图1(a)中智能手表1的部分结构的爆炸图;

27.图2(a)是图1(a)中部分结构的俯视图;

28.图2(b)是图2(a)的侧视图;

29.图3是图2(a)的s2区域中的操作件100和固定件200沿图2(a)中a-a剖面的剖视图;

30.图4是图2(b)的s1区域中的操作件100和固定件200沿图2(b)中b-b剖面的剖视图;

31.图5(a)是一些实施例提供的一例智能手表1的结构示意图;

32.图5(b)是一些实施例提供的一例智能手表1的结构示意图;

33.图6是一些实施例提供的一例智能手表中控制结构10示意图;

34.图7是一些实施例提供的一例可穿戴设备的硬件结构示意图。

35.附图标记:

36.10-控制构件;

37.100-操作件;

38.101-操作帽;

39.1011-第一环形槽;

40.102-操作杆;

41.103-第一卡槽;

42.104-第二卡槽;

43.105-第四卡槽;

44.106-第五卡槽;

45.200-固定件;

46.201-外壳;

47.2011-通孔;

48.202-弹片;

49.2021-第一端部;

50.2022-第二端部;

51.203-锅仔片开关;

52.2031-顶部;

53.2032-底部;

54.204-fpc电路板;

55.205-第一支架;

56.2051-第一部分;

57.2052-第二部分;

58.207-第三支架;

59.208-第一固定结构;

60.209-第二固定结构;

61.300-第二支架;

62.400-巴管;

63.401-法兰部;

64.4011-第一台阶面;

65.4012-第二台阶面;

66.402-第三卡槽;

67.500-第一环形结构;

68.600-卡簧;

69.700-第二防水件;

70.800-第一防水件;

71.900-第一弹性结构;

72.901-第一端;

73.902-第二端;

74.1000-第一套筒结构;

75.1001-法兰部;

76.1002-本体部;

77.1003-延伸部;

78.1100-第三防水件;

79.1200-第一绝缘件。

具体实施方式

80.下面结合本技术实施例中的附图对本技术实施例进行描述。本技术实施例的实施方式部分使用的术语仅用于对本技术的具体实施例进行解释,而非旨在限定本技术。

81.下面以可穿戴设备是智能手表1为例进行介绍,可以理解,本技术实施例的可穿戴设备还可以是其他可穿戴设备,例如智能眼镜、智能耳机等等,本技术对此不作限制。

82.如背景技术所言,目前智能手表1的按键杆相对于表壳或外壳之间的是通过增加塑胶件来实现绝缘的,例如在智能手表1的按键杆和外壳形成的间隙处设置与间隙契合的塑料或橡胶材质的绝缘件,该绝缘件中一对相对的表面分别与所靠近的按键杆的外周面和外壳通孔的内孔表面抵接,实现按键杆与外壳之间的绝缘效果。但是,塑料或者橡胶材质的绝缘件一方面容易老化发生松弛,另一方面当上述间隙处进水时,就无法通过塑料或橡胶的绝缘件实现绝缘的目的。

83.因此,为了解决上述技术问题,并且简化智能手表1的结构,本技术提供了一种控制构件10。下面结合图1至图4介绍本技术的控制构件10。其中,图1(a)示出了一种智能手表1的整体结构,图1(b)为图1中智能手表1的结构的爆炸图。

84.如图1(a)所示,该控制构件10包括固定件200以及与固定件200绝缘隔离的操作件100;固定件200上开设有通孔,操作件100穿设于通孔200,至少通孔与操作件100 相对的一段内周面和/或操作件100与该段内周面相对的外周面上涂覆有绝缘层;和/或,操作件100沿穿设方向与通孔的外边缘相抵的接触面和/或通孔的外边缘与接触面相对的表面上涂覆有绝缘层;通过绝缘层实现固定件200与操作件100的绝缘隔离。该控制构件 10不仅能够避免使用塑胶件绝缘时可能因塑胶件老化或进水产生的绝缘效果不佳的问题,而且还能简化智能手表1的结构,继而降低智能手表1的生产成本。

85.下面结合附图1(b)至附图4展开本技术上述控制构件10的具体结构。图2(a)是图1(a)中部分结构的俯视图,图2(b)是图2(a)的侧视图,图3是图2(a)的s2 区域中的操作件100和固定件200沿a-a剖面的剖视图,图4是图2(b)的s1区域中的操作件100和固定件200沿b-b剖面的剖视图。

86.具体地,如图1(b)以及图3所示,该控制构件10包括操作件100以及固定件200,操作件100包括水平的操作帽101以及垂直的操作杆102,固定件200包括外壳201,固定件200的外壳201的周向上设置有通孔2011,操作件100的操作杆102穿设于通孔2011 中,且操作杆102可沿图中穿设方向相对于通孔2011上下滑动,在操作件100的操作杆 102与通孔2011内孔表面的外周面上涂覆有绝缘层,或者在通孔2011内孔表面与操作杆 102相对的一段内周面上涂覆有绝缘层,操作件100通过上述绝缘层实现与外壳201之间的绝缘隔离。

87.可以理解,在实际的设计中,智能手表1的体积身偏小,智能手表1的外壳201也较薄(例如外壳201厚度一般在3到5毫米),开设在外壳201的通孔2011也较小,所以穿设于通孔2011的操作杆102也比较细,进而为了避免操作杆102在垂直于操作杆102 的外力作用下折断,操作件100还包括套设在操作杆102的巴管400,巴管400可以分散本直接作用于操作杆102上的外力,起到保护操作杆102的目的。并且,操作杆102可沿图中穿设方向相对于巴管400上下滑动,巴管400穿设于外壳201的通孔2011,且相对于通孔2011固定,巴管400与通孔2011相对于的外周面上涂覆有绝缘层,或者通孔2011 相对于巴管400的内孔表面上涂覆有绝缘层,进而实现操作件100与外壳201之间的绝缘隔离。

88.在一些实现方式中,上述绝缘层的厚度范围为2微米至5微米,例如绝缘层的厚度范围可以为3微米。在一些实现方式中,绝缘层的材质可以为dlc材质,本技术对此不作限制。

89.并且,在一些实现方式中,上述外壳201的形状可以为环形也可以为方形,本技术对此不作限制。

90.在一些实现方式中,为了通过按压操作帽101实现所述控制构件10的控制功能,也即通过按压操作帽101实现ecg功能,可在外壳201内部设置锅仔片开关203,操作杆102 远离操作帽101的一端与锅仔片开关203的顶部2031弹性抵接,并且操作杆102以沿穿设方向可滑动地方式穿设于通孔2011。

91.更具体地,固定件200、弹片202、柔性电路板(flexible printed circuit,fpc) 204以及用于支撑锅仔片开关203的第一支架205。其中,弹片202第一端部2021靠近锅仔片开关203的一端面与锅仔片开关203的顶部2031端面抵接或间隙配合,第一端部2021 背离锅仔片开关203的一端面与操作杆102的远离操作帽101的一端靠近锅仔片开关203 的一端面抵接,以实现上述弹性抵接,并且弹片202的第二端部2022与第一支架205的第三部分2053固定连接,锅仔片开关203的底部2032与第一支架205的第一部分2051 朝向锅仔片开关203的一面固定,第一支架205第一部分2051背离锅仔片开关203的一面与fpc电路板204固定连接,第一支架205的第二部分2052与外壳201固定(图中未示出)。

92.在一些实现方式中,为了增加锅仔片开关203与第一支架205之间连接的稳定性,锅仔片开关203的底部2032与第一支架205朝向锅仔片开关203底部2032的一面通过点胶或背胶方式固定。

93.在一些实现方式中,为了提高第一支架205与fpc电路板204之间连接的稳定性和

可靠性,可以将第一支架205与fpc电路板204焊接在一起。进一步地,可以将第一支架205 与fpc电路板204焊接在一起,以防止弹片202在长期被按压过程中出现错位、脱落的情况。其中,具体地焊接方式可以是点焊,例如是采用表面贴装技术(surface mountedtechnology,smt)将第一支架205背离锅仔片开关203的一面与fpc电路板204点焊在一起,本技术对具体焊接的方式不作限制。

94.在一些实现方式中,为了使第一支架205能够稳定的固定在外壳201上,可以在外壳 201上设置定位孔,使得第一支架205与外壳201通过螺钉(图中未示出)固定,以提高第一支架205与外壳201之间的稳定性。

95.操作件100可包括操作帽101以及沿操作帽101轴向,向智能手表1表体内延伸的操作杆102,其中,操作帽101为圆片状,其轴向为圆片中心朝智能手表1表体内延伸的方向,操作杆102为柱状结构。在一些实施例中,上述控制构件10还包括巴管400,巴管 400套设在操作杆102,巴管400的内表面与操作杆102的外表面抵接,巴管400的外表面与外壳201的通孔2011的内孔表面抵接。

96.操作杆102远离操作帽101的一端与弹片202的第一端部2021背离锅仔片开关203 顶部2031的一面抵接。操作帽101被向下按压时,带动操作杆102相对于通孔2011向下运动,操作杆102在被操作帽101带动向下运动的情况下,按压与其抵接的弹片202,弹片202形成向下的弹性形变,并产生具有将操作杆102沿操作杆102轴向方向的向上推动的回弹力,同时,弹片202形成的向下弹性形变按压锅仔片开关203,以使锅仔片开关203 的顶部2031与底部2032抵接,也即使得锅仔片开关203闭合。基于此,操作帽101、操作杆102、弹片202、锅仔片开关203、第一支架205以及fpc电路板204之间回路导通。

97.在一些实现方式中,为了增加弹片202的导电性能,可以在弹片202与操作杆102抵接的表面以及弹片202与锅仔片开关203抵接的表面增加导电镀层,并且为了使导电镀层在弹片202被长期按压回弹的过程中不易脱落,可以使用表明摩擦系数较大的导电材质,以增加导电镀层与弹片202之间的摩擦力,避免导电镀层在弹片202被长期按压回弹的过程中发生脱落现象。

98.并且,在一些实现方式中,为了使弹片202向上的回弹力能够推动操作杆102朝远离锅仔片开关203的方向运动,并且兼顾用户按压操作帽101时的手感,在一些实施中,可通过设计该弹片202的弹力臂长,来确保弹片202产生的回弹力能够将操作杆102回弹。其中,弹片202的弹力臂臂长可以是经验值或实验值,例如弹片202弹力臂臂长可以是 3.5mm。

99.在一些实现方式中,由于巴管400的内径大于操作杆102的直径,因此为了避免操作杆102在弹片202回弹力的作用下,朝远离锅仔片开关203的方向运动时从巴管400上脱离,在一些实现方式中,上述控制构件10还包括卡簧600,操作杆102的周向设置有环形的第二卡槽104,卡簧600卡接于第二卡槽104上,且卡簧600的第一端面601与巴管400 的第二开口端面404抵接。其中,卡簧600沿着操作杆102径向方向的尺寸大于操作杆102 的直径,其第一端面601是指卡簧600与操作杆102轴向垂直的表面,巴管400的第二开口端面404是指背离操作帽101的一端的端面。在一些实现方式中,为了保证卡簧600与操作杆102之间连接的可靠性,可以将卡簧600与操作杆102以点焊的方式固定在一起。

100.在一些实现方式中,为了减少操作帽101被按压时与巴管400之间的摩擦,在操作帽 101上设置有以操作杆102为中心的第一环形卡槽1011,第一环形卡槽1011用于与第二

支架300卡接,实现操作帽101与巴管400之间的防摩擦的效果,以减少操作帽101的磨损。在一些实施例中,第二支架300的材质可以为聚甲醛(polyformaldehyde,pom)、聚醚醚酮(poly(ether-ether-ketone),peek)等耐磨材质。

101.在一些实现方式中,为了减少操作杆102在与巴管400相对运动时产生的摩擦,同时实现操作杆102与巴管400之间的防水效果,上述控制构件10包括第一防水件800,操作杆102的外表面延操作杆102延伸方向设置有一个或多个第一卡槽103,第一卡槽103用于与第一防水件800卡接,在按键102与巴管400相对运动时,第一防水件800卡接在第一卡槽103中,不会凸出干扰操作杆102与巴管400的运动,而且可以实现操作杆102与巴管400之间的防水效果。在一些实现方式中,第一防水件800的材质可以为氟橡胶。

102.在一些实施例中,第一卡槽103的数量可以为多个且沿操作杆102的轴向依次设置,对应的,第一防水件800的数量也为多个,以增强操作杆102与巴管400的防水效果,即实现操作杆102与巴管400之间的多层防水。

103.在一些实施例中,第一卡槽103设置在巴管400套设在操作杆102的区域,第一防水件800在操作杆102和巴管400之间,这样前文所提及的卡簧600在防止操作杆102从巴管400脱离的同时,也可以防止第一防水件800从巴管400的第一开口端面403脱离。

104.在另一些实现方式中,巴管400套设有第一环形结构500,巴管400通过第一环形结构500与通孔2011的内孔表面抵接,该第一环形结构500的材质为橡胶等防水绝缘材质,可实现巴管400与外壳201的通孔2011内孔表面的防水绝缘效果。并且在一些实现方式中,为了加强第一环形结构500与巴管400之间连接的可靠性,巴管400与第一环形结构 500抵接的表面上还设置有第三卡槽402,在第一环形结构500套设在巴管400时,第一环形结构500的一部分卡接在第三卡槽402,并且第一环形结构500的外周面与通孔2011 的内孔表面抵接。

105.在一些实现方式中,巴管400还包括法兰部401,法兰部401包括相对的第一台阶面 4011以及第二台阶面4012,第一环形结构500的一端面与巴管400法兰部401的第一台阶面4011抵接,第一环形结构500的另一端面与操作杆102上的第二卡槽104齐平。

106.并且为了进一步加强巴管400与外壳201之间的防水绝缘效果,还可以在巴管400与外壳201的通孔2011的内孔表面之间设置第二防水件700,第二防水件700为环形结构,套设于巴管400,第二防水件700的一端面与第二台阶面4012抵接。

107.在用户需要使用心电图(electrocardiogram,ecg)功能时,用户右手手指(或左手手指)按压操作帽101,使得操作杆102相对于外壳201朝着锅仔片开关203的方向运动,并按压弹片202,使得弹片202发生弹性形变并产生向上的回弹力,同时锅仔片开关203 闭合,锅仔片开关203与fpc电路板204之间电路导通,并在用户右手手指(或左手手指)、操作帽101、操作杆102、弹片202、锅仔片开关203以及fpc电路板204之间形成回路。

108.当用户松开手指后,操作杆102在弹片202回弹力的作用下相对于外壳201朝远离锅仔片开关203的方向运动,同时锅仔片开关203断开,使得锅仔片开关203与fpc电路板 204之间的电路断开,进而使用户右手手指(或左手手指)、操作帽101、操作杆102、弹片202、锅仔片开关203以及fpc电路板204之间的回路断开。

109.基于上述结构,在用户佩戴智能手表(例如用户左手佩戴智能手表),使用ecg功能时,用户佩戴智能手表的左手与用户按压操作帽的右手手指之间,通过操作帽、操作杆、弹

片、fpc电路板以及智能手表的与用户左手接触的后壳形成回路,进而为ecg功能的实现提供了基础。

110.本技术对智能手表1中实现ecg功能的控制构件10

′

中实现上述弹性抵接的方式以及导电路径也做了改进。

111.具体地,在本技术的智能手表1中,控制构件10

′

中的导电路径由ecg电极1、ecg 电极2以及后壳构成。在一些实施例中,ecg电极1与ecg电极2可以为干电极。

112.具体地如图5(a)和图5(b)所示,其中,图5(a)示出了智能手表1的正面a,图5(b)示出了智能手表1的背面b,覆盖在正面a的为智能手表1的前壳,覆盖在背面 b的为智能手表1的后壳,在后壳与前壳之间的环形结构为智能手表1的外壳201。

113.在本技术的实施例中,上述ecg电极1可以设置在操作件100,ecg电极2可以设置在后壳上。

114.下面结合图6介绍本技术实施例中智能手表1的控制构件10

′

。其中,如上文所言,图6中控制构件10

′

与上图3至图4中智能手表1的控制构件的主要区别在于二者导电路径不同以及实现上述弹性抵接的方式不同。图3至图4中控制构件在实现ecg功能时,其导电路径如上文所言,是在用户右手手指(或左手手指)、操作帽101、操作杆102、弹片202、锅仔片开关203以及fpc电路板204之间形成回路,而图6中的导电路径相对图 3至图4的导电路径而言,较为简单;并且,图3至图4中实现操作杆102与锅仔片开关 203顶部2031的弹性抵接的方式是通过设置在操作杆102与锅仔片开关203之间的弹片 202实现,而图6中则是使用套设在操作杆102上的弹簧实现操作杆102与锅仔片开关203 顶部2031的弹性抵接。下面对此展开介绍。

115.如图6所示,该控制构件10

′

包括操作件100和固定件200,操作件100包括水平的操作帽101和竖直的操作杆102以及套设在操作杆102上的巴管400,操作杆102相对于巴管400可沿穿设方向滑动,巴管400穿设于通孔2011,巴管400相对于通孔2011固定,巴管400沿穿设方向与通孔2011的外边缘20111相抵的接触面和/或通孔2011的外边缘 20111与该接触面相对于的表面上涂覆有绝缘层,以实现操作件100与固定件200的绝缘隔离。其中,通孔2011的外边缘20111是通孔2011在穿设方向与巴管400法兰部401外表面的台阶面相抵的部分。

116.更具体地,上述操作件100还包括设置在巴管400与操作杆102之间的套筒结构1000,该套筒结构1000包括本体部1002和延伸部1003,延伸部1003与本体部1002相接的部位构成套筒结构1000的法兰部1001,本体部1003穿设于巴管400,延伸部1003与巴管400 沿穿设方向抵接,操作杆102相对于套筒结构1000可沿穿设方向上下滑动。其中,延伸部1003垂直于穿设方向。固定件200包括外壳201,上述通孔2011开设在外壳201的外周面,并且外壳201内部设置有锅仔片开关203以及第一弹性结构900,在巴管400、套筒结构1000的本体部1002和延伸部1003之间围成容置空腔,该容置空腔用于容纳第一弹性结构900,并且第一弹性结构900沿穿设方向的第一端901与套筒结构1000的延伸部 1002相抵,第一弹性结构900的第二端902与操作帽101相对设置,操作杆102远离操作帽101的一端与锅仔片开关203抵接,以实现上述操作杆102的一端与锅仔片开关203的顶部2031的弹性抵接,进而通过按压操作帽101实现锅仔片开关203的断开与闭合,继而实现控制构件的控制功能。

117.在一些实现方式中,第一弹性结构900的第一端901高出巴管400的第一开口端面

403 预设距离,以使第一弹性结构900在按压下能够向下发生弹性形变,并产生向上的回弹力。

118.在一些实现方式中,第一弹性结构900可以为弹簧,弹簧套设在上述套筒结构1000 的本体部1002。

119.在一些实施例中,该控制构件10

′

还包括套筒结构1000,套筒结构1000套设在操作杆102上,且套筒结构1000的内孔表面与操作杆102的周面抵接。在一些实施例中,为了增强操作杆102与套筒结构1000的内孔表面之间的防水效果,可在操作杆102沿轴向依次设置一个或多个第一卡槽103,用于卡接一个或多个第一防水件800。

120.在一些实现方式中,为了增加巴管400与套筒结构1000之间的绝缘效果,在巴管400 的法兰部401与套筒结构1000的法兰部1001之间设置有第一绝缘件1200。在一些实施例中,第一绝缘件1200为环形结构。在一些实施例中,为了增加第一绝缘件1200与套筒结构1000之间的连接的可靠性,在套筒结构1000的法兰部1001与第一绝缘件1200抵接的表面可设置第四卡槽105,在套筒结构1000的法兰部1001与巴管400的法兰部401卡合的时候,第一绝缘件1200的部分被挤压在第四卡槽105,实现第一绝缘件1200与套筒结构1000的过盈配合。

121.在一些实施例中,为了实现巴管400与外壳201之间的防水绝缘效果,可在巴管400 的法兰部401与外壳201接触的一面开设有第五卡槽106,用于卡接第三防水件1100。在一些实施例中,第三防水件1100为环形结构。

122.在一些实现方式中,固定件200外壳201内部还设置包括第三支架207、第一固定结构208、第二固定结构209。第一固定结构208为环形结构,套设在套筒结构1000远离操作帽101的一端。在一些实施例中,为了增强第一固定结构208与套筒结构1000之间连接的稳定性,可在第一固定结构208内壁设置螺纹,在套筒结构1000伸出巴管400的部分也设置螺纹,使得第一固定结构208与套筒结构1000实现螺纹连接。

123.第一固定结构208的外侧设置有第六卡槽2081,用于卡接第三支架207,第三支架207 与第二固定结构209固定,第二固定结构209与fpc电路板(图中未示出)固定连接。

124.基于上述结构,在用户需要使用心电图(electrocardiogram,ecg)功能时,用户右手手指(或左手手指)按压操作帽101,并在用户右手手指(或左手手指)、操作帽101、操作杆102、第一弹性结构900、套筒结构1000、第一固定结构208、第三支架207、第二固定结构209、锅仔片开关(图中未示出)以及fpc电路板之间形成回路,并由fpc电路板将检测到的用户的心率信号转换为电信号传递至检测电路(图中未示出)以实现对ecg 功能。

125.当用户松开手指后,操作帽101在第一弹性结构900的回弹力作用下相对于外壳201 朝远离第一固定结构208的方向移动,同时用户右手手指(或左手手指)、操作帽101、操作杆102、第一弹性结构900、套筒结构1000、第一固定结构208、第三支架207、第二固定结构209、锅仔片开关(图中未示出)以及fpc电路板之间形成的回路断开。

126.可看出,图6所示的导电路径相对于上图3至图4中的导电路径更为简单,这在一定程度上,能够进一步减少智能手表1结构复杂度,进而降低智能手表1的制造成本。

127.下面介绍本技术实施例涉及的智能手表1的结构示意图。请参阅图7,图7是本技术一些实施例提供的一种智能手表1的结构示意图。如图7所示,该智能手表1包含处理器 110、存储器120、输入输出接口130、显示屏140、传感器150和电源160。

128.其中,处理器110可直接或间接地与智能手表1的其他模块连接,例如存储器120、输入/输出接口130、显示屏140、传感器150和电源160均可通过总线170与处理器110 连接。处理器110可以包括一个或多个处理单元。

129.智能手表1上的模块可以由多个处理单元控制。例如智能手表1上的传感器150可由第一处理单元控制,智能手表1上的显示器140可由第二处理器控制。其中第一处理器和第二处理器可以互相通信。

130.存储器120可以用于存储计算机可执行的程序代码,所述可执行程序代码包括指令。处理器110通过运行存储器120的指令,从而执行智能手表1的各种功能以及数据处理。存储器120可以包括存储程序区和存储数据区。其中,存储程序区可存储至少一个功能所需的应用程序(比如心率检测功能等)。存储数据区可存储智能手表1使用过程中所创建的数据(比如ecg采集到的用户心率数据)等。此外,存储器120可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件,闪存器件,通用闪存存储器(universal flash storage,ufs)等。

131.输入输出接口130可以从智能手表1的输入输出模块或从其他智能手表1接收数据。输入输出模块例如可以包括触控面板、机械案件或虚拟按钮、摄像头、麦克风或扬声器。

132.显示屏140用于显示图像,视频等。显示屏140包括显示面板。显示面板可以采用液晶显示屏(liquid crystal display,lcd),有机发光二极管(organic light-emittingdiode,oled),有源矩阵有机发光二极管或主动矩阵有机发光二极管(active-matricxorganic light emitting diode,amoled),柔性发光二极管(flex light-emitting diode, fled),miniled,microled,micro-oled,量子点发光二极管(quantum dotlight emitting diodes,qled)等。

133.智能手表1还包括传感器150。传感器150可用于感应一种或多种类型的参数,例如压力、光、触摸、热、运动或者生物参数等。例如,传感器150可包括热传感器、位置传感器、接近光传感器、加速度计、压力传感器、陀螺仪、磁强计等。传感器150还可包括本技术实施例所述的ecg器件。该ecg器件的电机可外露于智能手表1100外壳。

134.电源160可用于为智能手表1供能。电源160可以是一个或多个电池。此外,电源160 还可以是电源连接器或电源线,电源连接器或者电源线用于将智能手表1连接到另一个电源,例如连接到插座进行充电。

135.在一些实施例中,智能手表1还包含天线和通信模块,使得智能手表1可以通过无线通信技术与网络以及其他智能手表1。该无线通信包含无线保真(wireless fidelity,wi-fi) 网络、蓝牙和以太网连接等。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1