一种可进行液位调节的反应系统的制作方法

[0001]

本实用新型涉及反应釜领域,具体提供一种可进行液位调节的反应系统。

背景技术:

[0002]

这里的陈述仅提供与本公开有关的背景信息,而不必然构成现有技术。

[0003]

随着工业的发展,液体原料参与反应的工艺越来越多,而化学反应往往不是一步反应,常常生成中间产物,即通常反应进程为反应物-中间产物-产物,当液体量较大时,在反应釜中常常会导致混合不均匀的问题,造成局部反应速率不一致,即某一部分已经生成产物,而另一部分原料还未混合均匀,还有的部分生成中间产物。现有技术中通常在反应釜中添加混合装置使液体边混合边反应,然而,发明人发现,混合装置成本较高,对反应釜改造较为困难。

[0004]

另外,当液体处理量大于反应釜中液体容纳量时,现有技术中往往一边进料一边出料,如此,需要单独设置产物储罐,工业占地较大,现有技术中还没有将产物罐同时作为储罐的系统。

技术实现要素:

[0005]

针对上述问题,本公开为解决反应釜中混合装置成本较高,产物储罐占地面积较大的问题,本公开提供一种可进行液位调节的反应系统,所述反应系统包括反应釜,所述反应釜上方有液体原料进料口,所述液体原料进料口通过液体原料进料管道与液体原料储槽相连,所述反应釜下方为其它原料进料口,所述反应釜釜壁纵向开设多个液位调节排放阀,每个液位调节排放阀对应一条液位调节管道,所有液位调节管道通向液体原料储槽,所述其它原料进料口处有计量计。

[0006]

上述技术方案中的一个技术方案具有如下优点或有益效果:

[0007]

1)本公开在反应釜釜壁上设置多个液位调节排放阀,便于控制反应釜中液位高度,在其他原料进料口处设置计量计,与反应釜中液位高度配合,控制反应进程,在实际应用过程中,反应初期,当检测到反应釜内中间产物较多时,即可将液体排出,反应后期则需检测到产物再将液体排出,如此,避免反应初期大量生成产物,使得反应物难以互相接触或与中间产物反应。由于反应初期为大量产物与中间产物,因此,可以省去产物储罐,直接将产物排放至原料储罐。

[0008]

2)本公开将液体原料进口设置于上方,其它原料进口设置于下方,在实际工作过程中,液体原料与其它原料逆向接触,反应均匀,避免在反应釜中设置混合装置。

附图说明

[0009]

构成本公开一部分的说明书附图用来提供对本公开的进一步理解,本公开的示意性实施例及其说明用于解释本公开,并不构成对本公开的不当限定。

[0010]

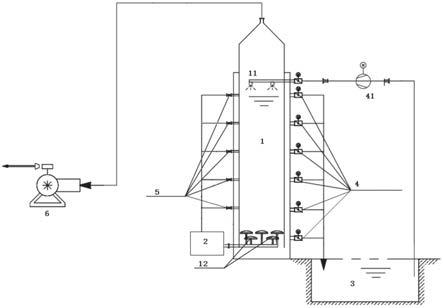

图1为实施例1所述的可进行液位调节的反应系统。

[0011]

图2为图1中a部分的局部细节图。

[0012]

其中:1.反应釜;11.液体原料进料口;12.曝气装置;2.气体原料装置;3.液体原料储槽;4.液位调节排放阀;41.水泵;5.取样阀;6.真空泵;7.最下部液位调节管道;71.拉杆;72.活塞。

具体实施方式

[0013]

应该指出,以下详细说明都是例示性的,旨在对本申请提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本申请所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。

[0014]

需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。

[0015]

本公开所述的单向反应为不可逆反应,即产物无法自发生成反应物。

[0016]

本公开所述的多步反应为有中间产物生成的反应。

[0017]

本公开所述的安全反应为在反应过程中不发生爆炸、中间产物与产物均无腐蚀性的反应。

[0018]

本公开所述的反应釜为现有技术中的常规工业反应容器。

[0019]

正如背景技术中提到的,现有技术的反应釜中混合装置成本较高,产物储罐占地面积较大。

[0020]

本公开的一个或一些实施方式中,提供一种可进行液位调节的反应系统,所述反应系统包括反应釜,所述反应釜上方有液体原料进料口,所述液体原料进料口通过液体原料进料管道与液体原料储槽相连,所述反应釜下方为其它原料进料口,所述反应釜釜壁纵向开设多个液位调节排放阀,每个液位调节排放阀对应一条液位调节管道,所有液位调节管道通向液体原料储槽,所述其它原料进料口处有计量计。

[0021]

进一步的,所述液体原料进料口为喷头。

[0022]

进一步的,所述其它原料进口为气体原料进口,所述气体原料进口包括位于反应釜底部的曝气装置和与曝气装置相连、位于反应釜外部的气体原料装置。

[0023]

更进一步的,气体原料装置为气体发生器或气体储箱。

[0024]

进一步的,位于反应釜釜壁最下部的液位调节排放阀与反应釜最低处平齐,位于反应釜最下部的液位调节排放阀直接安装在最下部液位调节管道上,最下部的液位调节排放阀的活塞位于反应釜的釜壁上,活塞上有拉杆,最下部液位调节管道与反应釜底部相连,呈朝上拐角设置,所述拉杆穿过拐角。

[0025]

更进一步的,除最下部的液位调节排放阀,其余反应釜釜壁上的液位调节排放阀采用现有技术中常规调节排放阀。

[0026]

更进一步的,最下部液位调节管道上有水泵。

[0027]

进一步的,每个液位调节排放阀对应一个取样阀。

[0028]

进一步的,所述反应釜顶部还包括气体排放管道。

[0029]

更进一步的,所述气体排放管道上有真空泵。

[0030]

实施例1

[0031]

如图1所示,本实施例提供一种可进行液位调节的反应系统,所述反应系统包括反应釜,所述反应釜上方有液体原料进料口11,所述液体原料进料口通过液体原料进料管道与液体原料储槽3相连。液体原料进料口11可以为喷头,便于将液体原料喷淋混匀。所述反应釜1下方为其它原料进料口,所述其它原料可以为有一定浮力的固体粉末原料、密度较小的液体原料、气体原料等,当为气体原料时,其它原料进料口包括位于反应釜1底部的曝气装置12和与曝气装置12相连、位于反应釜外部的气体原料装置2,气体原料装置2可以为气体发生器或气体储箱,具体视实际情况而定。所述其它原料进料口处安装计量计,控制其它原料的进料量。

[0032]

所述反应釜1釜壁纵向开设多个液位调节排放阀4,每个液位调节排放阀4对应一条液位调节管道,所有液位调节管道通向液体原料储槽3。

[0033]

最低处的液位调节排放阀4与反应釜1最低处平齐,便于在反应结束时从反应釜1中将所有液体排出。如图2所示,位于反应釜1最下部的液位调节排放阀4直接安装在最下部液位调节管道71上,最下部的液位调节排放阀4的活塞72位于反应釜1的釜壁上,活塞72上有拉杆71,使用时,推动拉杆71,活塞72开启,在开启的过程中由于惯性将液体带出,液体进入最下部液位调节管道71。最下部液位调节管道71与反应釜底部相连,呈朝上拐角设置,所述拉杆71穿过拐角,避免因空间位阻使液位调节排放阀4操作困难。所述最下部液位调节管道71上还连接水泵(图中未示出),由于最下部液位调节管道71呈朝上拐角设置,可能会导致压力不足难以流动,因此连接水泵调节管道压力,强制液体排入液体原料储槽3。

[0034]

除最下部的液位调节排放阀采用上述结构,本实施例其余液位调节排放阀4均采用现有技术中常规液位调节排放阀即可。

[0035]

由于液位调节排放阀4在反应釜釜壁的高低不同,可以开启不同的液位调节排放阀4控制液体在反应釜中维持不同的高度,通过控制气体原料装置2的进料速率及液体在反应釜中的高度,维持反应的进行速率,控制反应的进行程度,即反应初期,当检测到反应釜1内中间产物较多时,即可将液体排出,反应后期则需检测到产物再将液体排出,如此,避免反应初期大量生成产物,使得反应物难以互相接触或与中间产物反应。

[0036]

所述液体原料储槽3与液体原料进料口11通过液体进料管道相连,所述液体进料管道上设置水泵,对液体原料进行抽取,本实施例所述的反应釜中进行的反应通常为单向反应、多步反应、安全反应。在一些实施例中,所述液体原料储槽3也可以灵活设置,即替换为原料槽与产物槽分离。

[0037]

每个液位调节排放阀4对应一个取样阀5,便于时时从反应釜中取料,判断反应的进行程度,通常取样阀5尺寸较小,因此液位调节排放阀4通常不代替取样阀5使用。

[0038]

当体系中存在气相产物时,所述反应釜顶部还包括气体排放管道,所述气体排放管道上有真空泵,便于提供负压将气体排出。

[0039]

本实施例在反应釜1釜壁上设置多个液位调节排放阀4,便于控制反应釜1中液位高度,在其他原料进料口处设置计量计,与反应釜1中液位高度配合,控制反应进程,且本实施例对最下部的液位调节排放阀4进行了改进,避免最下部的液位调节排放阀4因空间位阻难以操作。

[0040]

实施例2

[0041]

本实施例提供一种气液反应工艺,所述工艺在实施例1所述的可进行液位调节的反应釜中进行。所述液体原料储存与液体原料储槽3中,液体原料从液体原料储槽3中经液体原料进料口11进入反应釜1,所述其它原料进料口经反应釜1下方进入反应釜1,所述反应釜1中,两种原料逆向接触,增大传质效率。

[0042]

在反应过程中,间歇开启取样阀5进行取样,对样品进行成分测定,判断反应进行程度,调整不同高度的液位调节排放阀4,进而控制反应釜1中液位高低,并通过计量计控制其它原料进口的进料量,进而控制反应进行程度。

[0043]

从液位调节管道中排出的液体重新进入液体原位储槽3,通过液体原料进料管道再次进入反应釜1中进行反应,直到液体原料储槽3中的液体均为产物。

[0044]

以上所揭露的仅为本实用新型的优选实施例而已,当然不能以此来限定本实用新型之权利范围,因此依本实用新型申请专利范围所作的等同变化,仍属本实用新型所涵盖的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1