油气两相流平均黏度计算方法及装置与流程

1.本发明涉及石油开采技术领域,具体地说,涉及一种油气两相流平均黏度计算方法及装置。

背景技术:

2.塔河油田稠油储量丰富,地层温度压力较高,稠油在地层条件下黏度小,可顺利流入井筒,但从地层流入井筒后,随着温度压力逐渐降低,黏度不断增大,大约在3km时失去流动能力,需要采取人工举升的手段进行干预生产。在开发早期,主要依靠掺稀降黏技术实现了塔河稠油的快速上产,但随着稠油开发的深入,掺稀量逐渐增大,经济效益却越来越低。因此,通过注天然气气举工艺降低掺稀油量,从而实现井筒降黏对塔河稠油的开发意义重大。

3.但是,由于稠油含轻质组分少,胶质与沥青含量高,密度大,黏度高,在井筒举升气液两相流动规律复杂,容易出现举升不稳定、效率低、开采成本高等诸多问题。

4.因此,本发明提供了一种油气两相流平均黏度计算方法及装置。

技术实现要素:

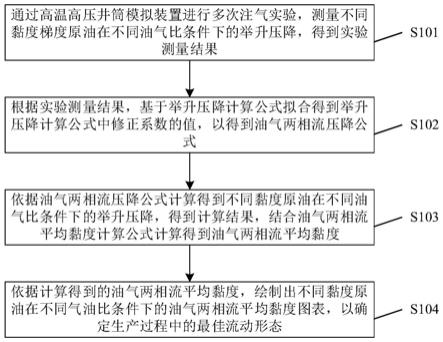

5.为解决上述问题,本发明提供了一种油气两相流平均黏度计算方法,所述方法包含以下步骤:

6.通过高温高压井筒模拟装置进行多次注气实验,测量不同黏度梯度原油在不同油气比条件下的举升压降,得到实验测量结果;

7.根据所述实验测量结果,基于举升压降计算公式拟合得到所述举升压降计算公式中修正系数的值,以得到油气两相流压降公式;

8.依据所述油气两相流压降公式计算得到不同黏度原油在不同油气比条件下的举升压降,得到计算结果,结合油气两相流平均黏度计算公式计算得到油气两相流平均黏度;

9.依据计算得到的所述油气两相流平均黏度,绘制出不同黏度原油在不同气油比条件下的油气两相流平均黏度图表,以确定生产过程中的最佳流动形态。

10.根据本发明的一个实施例,所述举升压降计算公式如下所示:

[0011][0012]

其中,表示举升压降,kpa/m;φ

o

表示油相含率,%;ρ

o

表示油相密度,kg/m3;φ

g

表示气相含率,%;ρ

g

表示气相密度,kg/m3;g表示重力常数,取值9.8m/s2;u表示流速,m/s;v

l

表示液相流速,m/s;ρ

m

表示气液混合密度,kg/m3;d表示油管内径,m;a、b、c、e表示所述修正系数。

[0013]

根据本发明的一个实施例,所述油气两相流平均黏度计算公式如下所示:

[0014][0015]

其中,μ

m

表示所述油气两相流平均黏度,mpa

·

s;v

m

表示气液混合流速,m/s。

[0016]

根据本发明的一个实施例,所述方法还包含:在所述油气两相流平均黏度图表中根据气油比划分各流动形态的范围,并判断油气两相流流动型态的黏度最小值。

[0017]

根据本发明的一个实施例,所述流动形态包含单相流、泡状流、弹状流蠕状流、段塞流。

[0018]

根据本发明的另一个方面,还提供了一种油气两相流平均黏度计算装置,所述装置包含:

[0019]

实验模块,其用于通过高温高压井筒模拟装置进行多次注气实验,测量不同黏度梯度原油在不同油气比条件下的举升压降,得到实验测量结果;

[0020]

修正模块,其用于根据所述实验测量结果,基于举升压降计算公式拟合得到所述举升压降计算公式中修正系数的值,以得到油气两相流压降公式;

[0021]

计算模块,其用于依据所述油气两相流压降公式计算得到不同黏度原油在不同油气比条件下的举升压降,得到计算结果,结合油气两相流平均黏度计算公式计算得到油气两相流平均黏度;

[0022]

绘制模块,其用于依据计算得到的所述油气两相流平均黏度,绘制出不同黏度原油在不同气油比条件下的油气两相流平均黏度图表,以确定生产过程中的最佳流动形态。

[0023]

根据本发明的一个实施例,所述修正模块包含举升压降计算公式,如下所示:

[0024][0025]

其中,表示举升压降,kpa/m;φ

o

表示油相含率,%;ρ

o

表示油相密度,kg/m3;φ

g

表示气相含率,%;ρ

g

表示气相密度,kg/m3;g表示重力常数,取值9.8m/s2;u表示流速,m/s;v

l

表示液相流速,m/s;ρ

m

表示气液混合密度,kg/m3;d表示油管内径,m;a、b、c、e表示所述修正系数。

[0026]

根据本发明的一个实施例,所述计算模块包含油气两相流平均黏度计算公式,如下所示:

[0027][0028]

其中,μ

m

表示所述油气两相流平均黏度,mpa

·

s;v

m

表示气液混合流速,m/s。

[0029]

根据本发明的一个实施例,所述装置还包含判断单元,其配置为:

[0030]

在所述油气两相流平均黏度图表中根据气油比划分各流动形态的范围,并判断油气两相流流动型态的黏度最小值。

[0031]

根据本发明的一个实施例,所述绘制模块中包含流动形态单元,其中,所述流动形态包含单相流、泡状流、弹状流蠕状流、段塞流

[0032]

本发明提供的油气两相流平均黏度计算方法及装置适用于稠油注气开采油气两

相流平均黏度的确定,制定的图表能清晰明了的表征出不同气油比条件下流动型态与油气混相平均黏度的关系,从而进一步调整稠油气举现场对流型的控制,切实符合现场所需,用于指导稠油注气开采,具有广泛的工程应用价值和科研价值。

[0033]

本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

附图说明

[0034]

附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例共同用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:

[0035]

图1显示了根据本发明的一个实施例的油气两相流平均黏度计算方法流程图;

[0036]

图2显示了根据本发明的一个实施例的当原油黏度为4140mpa

·

s时,气油比-流动形态-油气混相平均黏度关系图标;

[0037]

图3显示了根据本发明的一个实施例的当原油黏度为6998mpa

·

s时,气油比-流动形态-油气混相平均黏度关系图标;

[0038]

图4显示了根据本发明的一个实施例的当原油黏度为10363mpa

·

s时,气油比-流动形态-油气混相平均黏度关系图标;以及

[0039]

图5显示了根据本发明的一个实施例的油气两相流平均黏度计算装置结构框图。

具体实施方式

[0040]

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,以下结合附图对本发明实施例作进一步地详细说明。

[0041]

现有技术中,油气两相流动型态表征方法及装置提供了多个不同黏度原油的温度、压力与气油比的图版,这些图版可以表征常温常压与高温高压下的不同黏度原油的油气两相流动型态。现有技术中,稠油开采注气量的确定方法及系统提出了利用模拟装置测量流动压降,并依据前人实验结果建立压降模型,最后绘出图版,该图版可以确定多相流稠油的注气量。

[0042]

针对塔河注天然气气举工艺,关键问题在于注气后稠油的黏度的有效降低。但上述现有技术均未涉及稠油注气井筒油气两相流体黏度的问题。此外,在稠油注气举升的过程中,油气两相流保持何种流动型态对原油顺利举升至地面也至关重要。因此,对稠油注天然气油气两相流动型态的平均黏度计算及保持何种流态进行生产对原油注气开采工艺的优化具有重要意义,是本领域亟待解决的问题。

[0043]

图1显示了根据本发明的一个实施例的油气两相流平均黏度计算方法流程图。如图1,在步骤s101中,通过高温高压井筒模拟装置进行多次注气实验,测量不同黏度梯度原油在不同油气比条件下的举升压降,得到实验测量结果。

[0044]

一般来说,高温高压井筒模拟装置是根据与地层的相似准则建立的,可耐温180℃、耐压70mpa,能模拟井深7000m自喷、机抽、电泵井开采方式的稠油井筒变温变压举升过程。在操作的过程中,可利用该设备的自喷模块,通过控温系统和控压系统设置不同温度(60~140℃)与不同压力(1~60mpa),通过高温高压配样器将一定量的原油加入整个循环

系统,循环后,通过加药管线,将一定量的天然气加入循环系统,控制不同气油比,最后采用压差传感器,测量不同流动型态下油气两相垂直举升压力梯度。

[0045]

在多次注气实验中,需要分别将原油黏度以及气油比当做变量进行实验,即确定一个原油黏度,在不同油气比条件下进行实验,测量举升压降并记录;并在多个原油黏度下重复以上实验,得到实验测量结果。

[0046]

如图1,在步骤s102中,根据实验测量结果,基于举升压降计算公式拟合得到举升压降计算公式中修正系数的值,以得到油气两相流压降公式。

[0047]

在一个实施例中,举升压降计算公式如下所示:

[0048][0049]

其中,表示举升压降,kpa/m;φ

o

表示油相含率,%;ρ

o

表示油相密度,kg/m3;φ

g

表示气相含率,%;ρ

g

表示气相密度,kg/m3;g表示重力常数,取值9.8m/s2;u表示流速,m/s;v

l

表示液相流速,m/s;ρ

m

表示气液混合密度,kg/m3;d表示油管内径,m;a、b、c、e表示所述修正系数。

[0050]

一般来说,油气两相流压降公式为举升压降计算公式确定修正系数的值后的公式。

[0051]

如图1,在步骤s103中,依据油气两相流压降公式计算得到不同黏度原油在不同油气比条件下的举升压降,得到计算结果,结合油气两相流平均黏度计算公式计算得到油气两相流平均黏度。

[0052]

在一个实施例中,油气两相流平均黏度计算公式如下所示:

[0053][0054]

其中,μ

m

表示油气两相流平均黏度,mpa

·

s;v

m

表示气液混合流速,m/s。

[0055]

如图1,在步骤s104中,依据计算得到的油气两相流平均黏度,绘制出不同黏度原油在不同气油比条件下的油气两相流平均黏度图表,以确定生产过程中的最佳流动形态。

[0056]

具体来说,如图2-图4可以看出油气两相在井筒流动过程中根据气油比不同可形成不同的流动型态,但只有在油气两相为泡状流时平均黏度最小,因为此时气相以小气泡的形式可均匀地分散在油相中,有效降低整体黏度,有利于举升;若气相增多则会导致横向流动加剧,与壁面摩阻增大,影响整体的举升效果,所以可以确定生产过程中的最佳流动形态为泡状流。

[0057]

另外,在一个实施例中,在油气两相流平均黏度图表中根据气油比划分各流动形态的范围,并判断油气两相流流动型态的黏度最小值。

[0058]

一般来说,流动形态包含单相流、泡状流、弹状流蠕状流、段塞流。

[0059]

本发明提供一种适用于判断稠油注气开采过程中不同油气两相流态下油气混合物平均黏度的方法,本方法填补了稠油注气开采流动型态与油气混合物平均黏度关系的空白,提供一种图表用于直观解释不同黏度原油在注气降黏过程中油气混相黏度的计算及流动型态的最佳选择,方便现场实际应用。

[0060]

图2显示了根据本发明的一个实施例的当原油黏度为4140mpa

·

s时,气油比-流动形态-油气混相平均黏度关系图标;图3显示了根据本发明的一个实施例的当原油黏度为6998mpa

·

s时,气油比-流动形态-油气混相平均黏度关系图标;

[0061]

图4显示了根据本发明的一个实施例的当原油黏度为10363mpa

·

s时,气油比-流动形态-油气混相平均黏度关系图标。图2、图3以及图4中的气油比范围均为10:1~170:1。

[0062]

在一个实施例中,使用高温高压井筒模拟装置进行多次注气实验,测量不同黏度梯度原油在不同气油比下的举升压降,通过拟合得到举升压降与原油黏度和气液比相关公式,计算出不同黏度原油在不同气油比条件下的举升压降和油气混相平均黏度,以横坐标为气油比,纵坐标为油气混相平均黏度,绘制出不同黏度原油的气液比—流动型态—油气混相平均黏度关系图版,图2、图3、图4分别代表一种黏度的原油注天然气的溶解气油比—流动型态—油气混相平均黏度的关系。

[0063]

图5显示了根据本发明的一个实施例的油气两相流平均黏度计算装置结构框图。如图5,计算装置500包含实验模块501、修正模块502、计算模块503以及绘制模块504。

[0064]

如图5,实验模块501用于通过高温高压井筒模拟装置进行多次注气实验,测量不同黏度梯度原油在不同油气比条件下的举升压降,得到实验测量结果。

[0065]

如图5,修正模块502用于根据实验测量结果,基于举升压降计算公式拟合得到举升压降计算公式中修正系数的值,以得到油气两相流压降公式。

[0066]

在一个实施例中,修正模块包含举升压降计算公式,如下所示:

[0067][0068]

其中,表示举升压降,kpa/m;φ

o

表示油相含率,%;ρ

o

表示油相密度,kg/m3;φ

g

表示气相含率,%;ρ

g

表示气相密度,kg/m3;g表示重力常数,取值9.8m/s2;u表示流速,m/s;v

l

表示液相流速,m/s;ρ

m

表示气液混合密度,kg/m3;d表示油管内径,m;a、b、c、e表示所述修正系数。

[0069]

如图5,计算模块503用于依据油气两相流压降公式计算得到不同黏度原油在不同油气比条件下的举升压降,得到计算结果,结合油气两相流平均黏度计算公式计算得到油气两相流平均黏度。

[0070]

在一个实施例中,计算模块包含油气两相流平均黏度计算公式,如下所示:

[0071][0072]

其中,μ

m

表示油气两相流平均黏度,mpa

·

s;v

m

表示气液混合流速,m/s。

[0073]

如图5,绘制模块504用于依据计算得到的油气两相流平均黏度,绘制出不同黏度原油在不同气油比条件下的油气两相流平均黏度图表,以确定生产过程中的最佳流动形态。

[0074]

在一个实施例中,绘制模块中包含流动形态单元,其中,流动形态包含单相流、泡状流、弹状流蠕状流、段塞流。

[0075]

在一个实施例中,计算装置500还包含判断单元,其配置为:在油气两相流平均黏

度图表中根据气油比划分各流动形态的范围,并判断油气两相流流动型态的黏度最小值。

[0076]

综上,本发明提供的油气两相流平均黏度计算方法及装置适用于稠油注气开采油气两相流平均黏度的确定,制定的图表能清晰明了的表征出不同气油比条件下流动型态与油气混相平均黏度的关系,从而进一步调整稠油气举现场对流型的控制,切实符合现场所需,用于指导稠油注气开采,具有广泛的工程应用价值和科研价值。

[0077]

应该理解的是,本发明所公开的实施例不限于这里所公开的特定结构、处理步骤或材料,而应当延伸到相关领域的普通技术人员所理解的这些特征的等同替代。还应当理解的是,在此使用的术语仅用于描述特定实施例的目的,而并不意味着限制。

[0078]

说明书中提到的“一个实施例”或“实施例”意指结合实施例描述的特定特征、结构或特性包括在本发明的至少一个实施例中。因此,说明书通篇各个地方出现的短语“一个实施例”或“实施例”并不一定均指同一个实施例。

[0079]

虽然本发明所公开的实施方式如上,但所述的内容只是为了便于理解本发明而采用的实施方式,并非用以限定本发明。任何本发明所属技术领域内的技术人员,在不脱离本发明所公开的精神和范围的前提下,可以在实施的形式上及细节上作任何的修改与变化,但本发明的专利保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1