基于深度学习的建筑风险预警的分析方法与流程

1.本发明涉及物联网领域,具体涉及基于深度学习的建筑风险预警的分析方法。

背景技术:

2.随着电子信息化技术的发展,智慧化成为消防领域发展重点,在火灾领域的应用也越来越成熟。多数据融合火灾预警系统的研究,能够很大程度地改善火灾预警的准确率,对于未来火灾预警技术的发展具有很大意义。

3.由于高层建筑结构紧凑,功能复杂,一旦发生火灾,人员难以迅速及时到达火灾现场。目前工程上广泛采用的都是传统单一传感器的火灾探测器。传统单一式传感器的火灾探测是通过采集探测现场单一的火灾参数信息,采取简单的阈值算法判断火灾的发生。

4.但是,由于火灾信号的随机性和不确定性,单一参数的探测容易造成火灾预警的误报、漏报以及迟报,从而威胁人们的生命与财产安全。

技术实现要素:

5.本发明所要解决的技术问题是:火灾信号的随机性和不确定性造成火灾预警的误报、漏报以及迟报,本发明提供了解决上述问题的基于深度学习的建筑风险预警的分析方法。

6.本发明通过下述技术方案实现:

7.基于深度学习的建筑风险预警的分析方法,包括如下步骤:

8.s1、设置多个可见单元和隐藏单元,所述可见单元和隐藏单元对应传感器采集的数据类型;

9.s2、基于可见单元和隐藏单元搭建火灾风险模型,其中包括隐藏单元对应的隐藏变量的二元风险变量;

10.s3、通过可见单元形成的可视层和隐藏单元形成的隐藏层配置进行权重参数与超参数设置,同时生成用于开启或关闭隐藏单元的概率函数,并搭建包括可见单元对应的可见变量组成的可视层以及隐藏层的能量函数,所述能量函数为风险概率;

11.s4、依据s1

‑

s3搭建输入量为物联网传感器数据的rbm风险理论模型,物联网传感器数据为可见单元和隐藏单元对应传感器采集的数据;

12.s5、对rbm风险理论模型进行基于传感器数据样本的神经网络学习,然后生成训练好的rbm模型;

13.s6、在rbm模型中代入待分析的基于火场的超参数数据和火场的可见单元和隐藏单元对应的传感器数据,rbm模型输出分析结果,即火灾风险概率。

14.进一步地,所述可视层和隐藏层进行隐藏变量和可见变量的两次传递变换,并生成两个隐含层,所述隐含层的具体节点数依据两次传递变换过程中的传递函数和训练误差确定。

15.进一步地,所述可见单元对应的可见变量为数据样本,包括火灾温度、co和co2气

体参数;

16.所述隐藏单元对应的隐藏变量为湿度和烟雾数据。

17.进一步地,rbm模型包括可视层v、隐藏层h、权重w、偏置c,所述权重w、偏置c用于采样出隐藏层h

i

,随机概率σ,隐藏单元开启或关闭相应概率可表示为:

18.p(h

i

/v0)=σ(v

t

w+c)

i

ꢀꢀ

(1)

19.rbm模型基于给定的状态,给定的状态为可见向量v和隐藏向量h,构造的能量函数为:

20.e(v,h)=

‑

b

t

v

‑

c

t

h

‑

v

t

wh

ꢀꢀ

(2)

21.式中,偏置b和c是概率的学习表达式,当确定了可视层与隐藏层整个框架的能量函e(v,h)就可以定义风险概率。

22.进一步地,还包括在rbm风险理论模型的高维数据中,数据训练还包括对归一化因子进行重复计算。

23.本发明提出了基于受限玻尔兹曼机(rbm)的高层建筑火灾风险研究方法,该方法弥补了单传感器的随机性与不确定性,将来自高层火灾环境中的多源信息进行综合分析与智能化处理,可以极大程度地降低火灾的漏报率和误报率。同时,本发明提出的多源数据融合的高层建筑火灾大数据分析,可以将建筑目前单点监测改变为立体式防控,是未来火灾探测预警的必然发展趋势。

24.本发明具有如下的优点和有益效果:

25.本发明弥补了单传感器的随机性与不确定性,将来自高层火灾环境中的多源信息进行综合分析与智能化处理,可以极大程度地降低火灾的漏报率和误报率。

附图说明

26.此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:

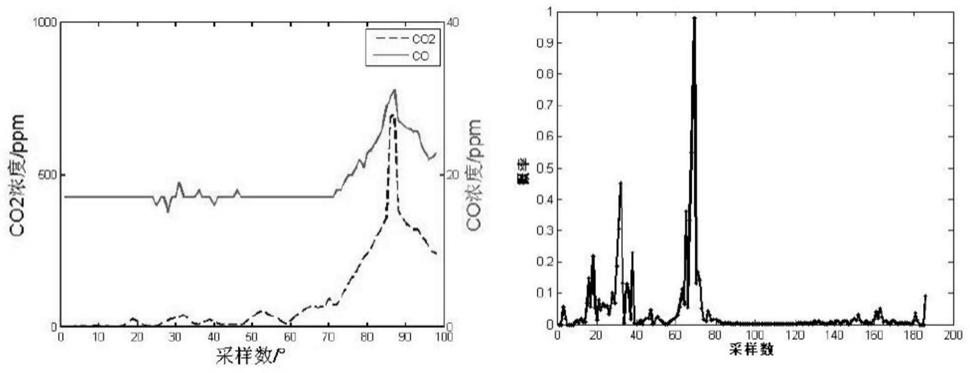

27.图1为本发明的墙角的木垛燃烧实验曲线和火灾风险概率图。

28.图2为本发明的墙角的烟饼燃烧实验曲线和火灾风险概率图。

29.图3为本发明的床的木垛燃烧实验曲线和火灾风险概率图。

30.图4为本发明的床的烟饼燃烧实验曲线和火灾风险概率图。

具体实施方式

31.在下文中,可在本发明的各种实施例中使用的术语“包括”或“可包括”指示所发明的功能、操作或元件的存在,并且不限制一个或更多个功能、操作或元件的增加。此外,如在本发明的各种实施例中所使用,术语“包括”、“具有”及其同源词仅意在表示特定特征、数字、步骤、操作、元件、组件或前述项的组合,并且不应被理解为首先排除一个或更多个其它特征、数字、步骤、操作、元件、组件或前述项的组合的存在或增加一个或更多个特征、数字、步骤、操作、元件、组件或前述项的组合的可能性。

32.在本发明的各种实施例中,表述“或”或“a或/和b中的至少一个”包括同时列出的文字的任何组合或所有组合。例如,表述“a或b”或“a或/和b中的至少一个”可包括a、可包括b或可包括a和b二者。

33.在本发明的各种实施例中使用的表述(诸如“第一”、“第二”等)可修饰在各种实施例中的各种组成元件,不过可不限制相应组成元件。例如,以上表述并不限制所述元件的顺序和/或重要性。以上表述仅用于将一个元件与其它元件区别开的目的。例如,第一用户装置和第二用户装置指示不同用户装置,尽管二者都是用户装置。例如,在不脱离本发明的各种实施例的范围的情况下,第一元件可被称为第二元件,同样地,第二元件也可被称为第一元件。

34.应注意到:如果描述将一个组成元件“连接”到另一组成元件,则可将第一组成元件直接连接到第二组成元件,并且可在第一组成元件和第二组成元件之间“连接”第三组成元件。相反地,当将一个组成元件“直接连接”到另一组成元件时,可理解为在第一组成元件和第二组成元件之间不存在第三组成元件。

35.在本发明的各种实施例中使用的术语仅用于描述特定实施例的目的并且并非意在限制本发明的各种实施例。如在此所使用,单数形式意在也包括复数形式,除非上下文清楚地另有指示。除非另有限定,否则在这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本发明的各种实施例所属领域普通技术人员通常理解的含义相同的含义。所述术语(诸如在一般使用的词典中限定的术语)将被解释为具有与在相关技术领域中的语境含义相同的含义并且将不被解释为具有理想化的含义或过于正式的含义,除非在本发明的各种实施例中被清楚地限定。

36.为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。

37.实施例1:

38.基于深度学习的建筑风险预警的分析方法,包括如下步骤:

39.s1、设置多个可见单元和隐藏单元,所述可见单元和隐藏单元对应传感器采集的数据类型;

40.s2、基于可见单元和隐藏单元搭建火灾风险模型,其中包括隐藏单元对应的隐藏变量的二元风险变量;

41.s3、通过可见单元形成的可视层和隐藏单元形成的隐藏层配置进行权重参数与超参数设置,同时生成用于开启或关闭隐藏单元的概率函数,并搭建包括可见单元对应的可见变量组成的可视层以及隐藏层的能量函数,所述能量函数为风险概率;

42.s4、依据s1

‑

s3搭建输入量为物联网传感器数据的rbm风险理论模型,物联网传感器数据为可见单元和隐藏单元对应传感器采集的数据;

43.s5、对rbm风险理论模型进行基于传感器数据样本的神经网络学习,然后生成训练好的rbm模型;

44.s6、在rbm模型中代入待分析的基于火场的超参数数据和火场的可见单元和隐藏单元对应的传感器数据,rbm模型输出分析结果,即火灾风险概率。

45.进一步地,所述可视层和隐藏层进行隐藏变量和可见变量的两次传递变换,并生成两个隐含层,所述隐含层的具体节点数依据两次传递变换过程中的传递函数和训练误差确定。

46.进一步地,所述可见单元对应的可见变量为数据样本,包括火灾温度、co和co2气

增加的过程相对稳定,在采样从43次到75次时候,伴随火灾的发生,co和co2快速增加,在80次采样达到峰值后,随后开始了长时间的浓度下降过程,最终逐渐下降到了较低的浓度。从co/co2浓度比值(图1)来看,也符合与墙角实验的规律,也是发展初期变化较快,中间达到峰值后逐渐下降,最终达到相对稳定。

65.实施例5:

66.在实施例1的基础上进行,床的虚拟火灾源实验:

67.从图4(虚线为co2浓度曲线,实线为co浓度曲线)中看出,由烟饼演示的虚拟火源实验发生时,co和co2浓度在快速上升后,中间浓度不断变化,和墙角实验的过程机理

‑‑

样,由于烟饼释放的co和co2浓度与木垛释放的浓度机理不同,其完全由烟饼的材料分布相关,因此中间的浓度呈现的是不断变化的现象。因此实测结果也客观显示了真实情况。从co/co2浓度比值(图4)和浓度比值上升速率曲线(图4)来看,也符合与墙角实验的规律,也是发展和后期相对稳定,中间存在整个过程的峰值。通过定标实验,验证了基于多源火场数据融合的探测系统的比离子光电感烟、感温火灾探测器的四种类型传感器报警时间均有所提前。实验结果显示,该方法对火灾早期木垛和烟饼发出的火灾信号火具有较好的响应能力,并能够利用深度学习模型分析排除干扰,准确实现火灾的早期探测和报警。

68.以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1