一种卷绕式电芯三维建模方法与流程

一种卷绕式电芯三维建模方法

发明领域

1.本发明属于电芯建模仿真技术领域,尤其涉及一种卷绕式电芯三维建模方法。

背景技术:

2.电芯在电动汽车、3c等产业应用广泛,产品开发迭代速度很快,通过仿真方法来加速产品开发已经是越来越普遍。目前针对锂电池电化学仿真基本都是基于1993年newman等人(journal of the electrochemicalsociety,1993,doi:10.1149/1.2221597)最早建立的伪二维(p2d)电化学模型,在此理论基础上去构建电芯一维/二维/三维模型。

3.现有的电芯三维电化学模型是叠片式设计,将极片考虑成单层涂布,且只考虑一层隔膜,而实际上卷绕式电芯有两层隔膜,通过两层隔膜将极性相反的极片隔开,同时极片的正反两面都会参加反应,因此现有的电芯三维模型与实际卷绕式电芯相差大,且计算时间长。

技术实现要素:

4.本发明的主要目的在于提供一种卷绕式电芯三维建模方法,适用于卷绕式电芯,使用了更多的设计信息,应用场景更广泛,且计算量小。

5.为实现上述发明目的,本发明采用了如下技术方案:一种卷绕式电芯三维建模方法,包括以下步骤:

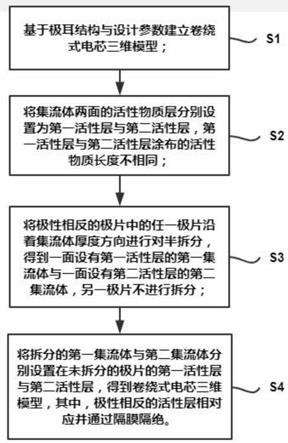

6.s1、基于极耳结构与设计参数建立所述卷绕式电芯三维模型;

7.s2、将集流体两面的活性物质层分别设置为第一活性层与第二活性层,所述第一活性层与所述第二活性层涂布的活性物质长度不相同;

8.s3、将极性相反的极片中的任一极片沿着集流体厚度方向进行对半拆分,得到一面设有所述第一活性层的第一集流体与一面设有所述第二活性层的第二集流体,另一极片不进行拆分;

9.s4、将拆分的所述第一集流体与所述第二集流体分别设置在未拆分的所述极片的所述第一活性层与所述第二活性层,得到所述卷绕式电芯三维模型,其中,正极片的第一正极活性层与负极片的第一负极活性层相对应并通过隔膜隔绝,第二正极活性层与第二负极活性层相对应并通过隔膜隔绝。

10.上述方案中,在s1中使用仿真设计软件建立模型,在s2中,针对卷绕式电芯双面涂布且正负极都参与反应的特点,参照电芯涂布设计,分别将所述极片两面的活性物质层设置成第一活性层和第二活性层,其中,所述第一活性层与所述第二活性层的长度不相同,所述正极片两面的所述活性物质层分别包括所述第一正极活性层与所述第二正极活性层;所述负极片两面的所述活性物质层分别包括所述第一负极面与所述第二负极面。在实际卷绕式电芯中,所述极片的所述第一活性层和所述第二活性层均充分参与反应,故,在s4中,将所述第一正极活性层对应所述第一负极活性层且通过所述隔膜进行隔绝,防止所述第一正极活性层对应所述第一负极活性短路,所述第二正极活性层对应所述第二负极活性层且通

过所述隔膜进行隔绝,防止所述第二正极活性层对应所述第二负极活性短路。

11.具体的,所述极耳结构包括极耳尾置结构、极耳中置结构与多极耳结构。所述极耳尾置结构为将极耳设置在所述极片的尾部,所述极耳中置结构为将所述极耳设置在所述极片的中部,所述多极耳结构为在所述极片设置多个极耳。通过确认所述卷绕式电芯的结构能够更加准确的建模,建立的所述卷绕式电芯三维模型也能够进行更加精准的计算,减小误差,且能够使得所述卷绕式电芯三维模型满足上述三种结构,适用范围广。

12.具体的,所述设计参数包括极片厚度、涂层厚度、涂布长度、极片长度与极耳位置。通过上述设计参数的加入使得建立的所述卷绕式电芯三维模型更加接近实际的卷绕式模型,计算再充电过程中对应的电位变化,电流变化等更加准确。

13.具体的,所述第一活性层比所述第二活性层多涂布一圈所述活性物质。因为实际的卷绕式电芯最外一圈的所述极片裸露的一面是没有所述活性物质层,被包围的一面是有所述活性物质层,所以最外一圈部分的所述极片肯定是单面有所述活性物质层,这就导致所述极片两面的涂布长度不一致,故在建模时,将所述第一活性层相对于所述第二活性层多涂布一圈的长度,是为了使得建立的所述卷绕式电芯三维模型能够更加符合实际的卷绕式电芯。

14.具体的,将所述正极片沿着正极集流体厚度方向进行对半拆分,得到设置有所述第一正极活性层的所述第一正极集流体与设置有所述第二正极活性层的所述第二正极集流体,将所述卷绕式电芯三维模型沿着厚度方向由上到下依次进行绘制,包括所述第二正极集流体、所述第二正极活性层、所述隔膜、所述第二负极活性层、所述负极集流体、所述第一负极活性层、所述隔膜、所述第一正极活性层、所述第一正极集流体。实际的卷绕式电芯,通过将正极片、隔膜与负极片进行卷绕,使得正负极片两面都能够参加反应,因此通过将所述正极片沿着厚度方向进行对半拆分,使得正极片的两面都能与负极片的两面进行充分反应,符合实际的卷绕式电芯。

15.具体的,在上述方案的基础上,在所述卷绕式电芯三维模型的所述正极片增加底涂层,将所述正极片沿着所述正极集流体厚度方向进行对半拆分,将所述卷绕式电芯三维模型沿着厚度方向由上到下依次进行绘制,包括所述1/2底涂层、所述第二正极集流体、所述1/2底涂层、所述第二正极活性层、所述隔膜、所述第二负极活性层、所述负极集流体、所述第一负极活性层、所述隔膜、所述第一正极活性层、所述1/2底涂层、所述第一正极集流体、所述1/2底涂层。其中,因为所述正极片沿着厚度方向进行对半拆分,拆分后的所述第一正极集流体为所述正极片的一半,所以将所述底涂层也进行拆分,将所述第一正极集流体与所述第一正极活性层之间的所述底涂层拆分为所述1/2底涂层,同时将另一所述1/2底涂层设置于所述第一正极集流体的另一面,使得所述底涂层全部都设置于所述第一正极集流体表面,此外,设置于所述第二负极集流体的所述底涂层与上述理由相同,上述设置符合了实际的卷绕式电芯。

16.具体的,将所述负极片沿着负极集流体厚度方向进行对半拆分,得到设置有所述第二负极活性层的所述第二负极集流体与设置有所述第一负极活性层的所述第一负极集流体;将所述卷绕式电芯三维模型沿着厚度方向由上到下依次进行绘制,包括所述第二负极集流体、所述第二负极活性层、所述隔膜、所述第二正极活性层、所述正极集流体、所述第一正极活性层、所述隔膜、所述第一负极活性层、所述第一负极集流体。实际的卷绕式电芯,

通过将正极片、隔膜与负极片进行卷绕,使得正负极片两面都能够参加反应,因此在建模时,通过将所述负极片沿着厚度方向进行对半拆分,使得所述正极片的两正极活性面都能与所述负极片的两负极活性面进行充分反应,符合实际的卷绕式电芯。

17.具体的,在上述方案的基础上,在所述卷绕式电芯三维模型的所述负极片增加所述底涂层,将所述负极片沿着所述负极集流体厚度方向进行对半拆分,将所述卷绕式电芯三维模型沿着厚度方向由上到下依次进行绘制,包括所述1/2底涂层、所述第二负极集流体、所述1/2底涂层、所述第二负极活性层、所述隔膜、所述第二正极活性层、所述正极集流体、所述第一正极活性层、所述隔膜、所述第一负极活性层、所述1/2底涂层、所述第一负极集流体、所述1/2底涂层。其中,因为所述负极片沿着厚度方向进行对半拆分,拆分后的所述第一负极集流体为所述负极片的一半,所以将所述底涂层也进行拆分,将所述第一负极集流体与所述第一负极活性层之间的所述底涂层拆分为所述1/2底涂层,同时将另一所述1/2底涂层设置于所述第一负极集流体的另一面,使得所述底涂层全部都设置于所述第一负极集流体表面,此外,设置于所述第二负极集流体的所述底涂层与上述理由相同,上述设置符合了实际的卷绕式电芯。

18.具体的,在所述第一正极活性层与所述第二正极活性层设置有正极耳,在所述第一负极活性层与所述第二负极活性层设置有负极耳。使得所述卷绕式电芯三维模型与实际的卷绕式电芯更加接近。

19.具体的,所述建模方法还包括对建立的所述卷绕式电芯三维模型进行检查与修正。通过增加对所述卷绕式电芯三维模型检查,检查所述电芯结构与所述设计参数是否出现错误,出现错误则将其进行修正,使得建立的所述卷绕式电芯三维模型能够更加准确,减少之后的计算的误差。

20.相对于现有技术而言,本发明至少包括以下有益效果:本发明通过将所述极片沿着所述集流体厚度方向拆分成两个部分,其中,所述第一正极活性层与所述第一负极活性层相对应并通过所述隔膜隔绝,所述第二正极活性层与所述第二负极活性层相对应并通过所述隔膜隔绝,使所述极片两面都参加反应,符合实际的卷绕式电芯的设计。

附图说明

21.图1为本发明的建立卷绕式电芯三维模型的流程示意图;

22.图2为本发明的实施例1建立的卷绕式电芯三维模型的结构示意图;

23.图3为本发明的实施例2建立的卷绕式电芯三维模型的结构示意图;

24.图4为本发明的实施例3建立的卷绕式电芯三维模型的结构示意图;

25.图5为本发明的实施例4建立的卷绕式电芯三维模型的结构示意图;

26.图中:1

‑

正极集流体;2

‑

负极集流体;3

‑

隔膜;111

‑

第一正极集流体;112

‑

第二正极集流体;121

‑

第一正极活性层;122

‑

第二正极活性层;211

‑

第一负极集流体;212

‑

第二负极集流体;221

‑

第一负极活性层;222

‑

第二负极活性层;10

‑

正极极耳;20

‑

负极极耳;41

‑

1/2底涂层。

具体实施方式

27.为使本发明更加容易理解,下面结合附图对本发明作进一步说明,但是,本发明可

以以多种不同形式实现,并不限于本文所描述的实施例,也不构成对本发明的任何限制。

28.应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。在本发明的描述中,需要说明的是,若出现术语“上”、“下”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,若出现术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明的实施例中的特征可以相互结合。

29.实施例1

30.如图1~2所示,本实施例提供了一种卷绕式电芯三维建模的方法,包括以下步骤:

31.步骤一、明确卷绕式电芯的极耳结构与设计参数,测量实际的卷绕式电芯的极片厚度、涂层厚度、涂布长度、极片长度与极耳位置,得到卷绕式电芯的结构与设计参数;

32.步骤二、将正极沿着正极集流体1厚度方向进行对半拆分,得到设置有第一正极活性层121的第一正极集流体111与设置有第二正极活性层122的第二正极集流体112,使用三维cad软件中的绘图模块沿着厚度方向由上到下依次将卷绕式电芯三维模型绘制为:第二正极集流体112、第二正极活性层122、隔膜3、第二负极活性层222、负极集流体2、第一负极活性层221、隔膜3、第一正极活性层121、第一正极集流体111;其中,第一正极活性层121与第二正极活性层122设置有正极极耳10,第一负极活性层221与第二负极活性层222设置有负极极耳20;

33.步骤三、检查并修正所述卷绕式电芯三维模型。

34.实施例2

35.如图3所示,与实施例1不同的是,本实施例的正极增加底涂层,将正极沿着正极集流体1厚度方向进行对半拆分,得到一面设置有第一正极活性层121与1/2底涂层41,另一面设置有1/2底涂层41的第一正极集流体111与一面设置有第二正极活性层122与1/2底涂层41,另一面设置有1/2底涂层41的第二正极集流体112,使用三维cad软件绘图模块沿着厚度方向由上到下依次将卷绕式电芯三维模型绘制为:1/2底涂层41、第二正极集流体112、1/2底涂层41、第二正极活性层122、隔膜3、第二负极活性层222、负极集流体2、第一负极活性层221、隔膜3、第一正极活性层121、1/2底涂层41、第一正极集流体111、1/2底涂层41。其中,第一正极活性层121与第二正极活性层122设置有正极极耳10,第一负极活性层221与第二负极活性层222设置有负极极耳20。

36.实施例3

37.如图1与图4所示,本实施例提供了一种卷绕式电芯三维建模的方法,包括以下步骤:

38.s1、明确卷绕式电芯的极耳结构与设计参数,测量实际的卷绕式电芯的极片厚度、涂层厚度、涂布长度、极片长度与极耳位置,得到卷绕式电芯的结构与设计参数;

39.s2、将负极沿着负极集流体2厚度方向进行对半拆分,得到设置有第二负极活性层222的第二负极集流体212与设置有第一负极活性层221的第一负极集流体211,使用三维cad软件绘图模块沿着厚度方向由上到下依次将卷绕式电芯三维模型绘制为:第二负极集

流体212、第二负极活性层222、隔膜3、第二正极活性层122、正极集流体1、第一正极活性层121、隔膜3、第一负极活性层221、第一负极集流体211;其中,第一正极活性层121与第二正极活性层122设置有正极极耳10,第一负极活性层221与第二负极活性层222设置有负极极耳20;

40.s3、检查并修正所述卷绕式电芯三维模型。

41.实施例4

42.如图5所示,与实施例3不同的是,本实施例的负极片2增加所述底涂层,将负极沿着负极集流体2厚度方向进行对半拆分,得到一面设置有第一负极活性层221与1/2底涂层41,另一面设置有1/2底涂层41的第一负极集流体211与一面设置有第二负极活性层222与1/2底涂层41,另一面设置有1/2底涂层41的第二负极集流体212,使用三维cad软件绘图模块沿着厚度方向由上到下依次将卷绕式电芯三维模型绘制为:1/2底涂层41、第二负极集流体212、1/2底涂层41、第二负极活性层222、隔膜3、第二正极活性层122、正极集流体1、第一正极活性层121、隔膜3、第一负极活性层221、1/2底涂层41、第一负极集流体211、1/2底涂层41。其中,第一正极活性层121与第二正极活性层122设置有正极极耳10,第一负极活性层221与第二负极活性层222设置有负极极耳20。

43.以上内容是结合具体的实施方式对本技术所作的进一步详细说明,不能认定本技术的具体实施只局限于这些说明。对于本技术所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本技术发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1