一种显示面板及显示装置的制作方法

1.本技术涉及显示领域,具体涉及一种显示面板及显示装置。

背景技术:

2.如图1和图2所示,图1是现有技术的显示面板平面示意图,图2是现有技术的显示面板局部剖面示意图。在对现有技术的研究和实践过程中,本技术的发明人发现,在现行4mask dot技术中(dot,触控屏直接嵌入到显示屏上,direct on

‑

cell touch,是一种直接在封装玻璃表面制作触控线路的内嵌式触控技术),显示区直接在封装层60上进行触控膜层制作,触控膜层从下至上分为il1层61、m1层、il2层、m2层、oc层。il1/il2为无机层,为透明无机材料,如sinx、siox,m1/m2为触控电极形成的触控走线40,触控走线40的材料为低阻抗弯折性能强的ti

‑

al

‑

ti。il1层61作用是对dot前制程界面进行优化,有利于dot制程进行。然而,对于开发2mask自容式dot结构(s

‑

dot),需取消il1层61设计,这样,显示区触控走线40直接在封装层60上进行图案化,从而在非显示区如下边框区122中,因为没有il1层61覆盖,触控走线40直接在有机层30上进行图案化,造成触控走线40在出线处发生断裂或者残留,严重影响产品开发进度及产品良率。

技术实现要素:

3.本技术实施例提供一种显示面板及显示装置,可以解决现有技术中由于有机层中铝迁移造成金属走线短路的技术问题。

4.本技术实施例提供一种显示面板,包括显示区以及围绕所述显示区的非显示区,从靠近所述显示区的位置向远离所述显示区的位置的方向,所述非显示区依次设有弯折区、下边框区以及绑定区,所述显示面板还包括:基板;有机层,设于所述基板上,所述有机层从所述显示区延伸至所述非显示区,所述有机层远离所述基板的一面具有若干相互平行的条形槽,每一条形槽从所述下边框区延伸至所述绑定区;封装层,设于所述显示区中,且封装所述显示区的所述有机层;触控走线,从所述显示区延伸至所述非显示区,在所述非显示区,所述触控走线设于部分或者全部的所述条形槽中。

5.可选的,在本技术的一些实施例中,当所述触控走线设于部分所述条形槽中时,所述条形槽包括:第一条形槽,槽内设有所述触控走线;第二条形槽,设于所述第一条形槽的一侧或两侧。

6.可选的,所述第一条形槽的深度为0.5μm~2μm。

7.可选的,在本技术的一些实施例中,所述第二条形槽的槽口宽度小于200μm,所述第二条形槽的数量为10条~20条。

8.可选的,在本技术的一些实施例中,所述有机层为像素定义层、平坦层中的至少一层或者其两层的组合层。

9.可选的,在本技术的一些实施例中,在所述显示区中,所述触控走线设置在所述封装层上。

10.可选的,在本技术的一些实施例中,所述非显示区还包括至少一个换线区,其中一个换线区设于所述弯折区与所述下边框区之间;所述基板朝向所述有机层的一面具有金属走线;所述金属走线中具有桥接线段,所述桥接线段设置在所述换线区;所述显示面板还包括集线结构,所述集线结构设置在所述换线区,在所述换线区,所述触控走线通过所述桥接线段与所述集线结构连接。

11.可选的,在本技术的一些实施例中,当设有两个所述换线区时,另一个换线区设置在所述弯折区和所述显示区之间。

12.可选的,在本技术的一些实施例中,所述金属走线中还具有源极走线和漏极走线以及信号走线,其中源极走线和所述漏极走线设置在所述显示区,所述信号走线从所述非显示区延伸至所述显示区。

13.可选的,在本技术的一些实施例中,所述触控走线中还掺杂cu离子、ag离子或mo离子。

14.相应的,本技术实施例还提供一种显示装置,包括所述显示面板。

15.有益效果:本技术实施例在边框区的有机层中设置若干条形槽,将触控走线设于条形槽内,使得相邻触控走线之间被有机层绝缘,避免由于铝迁移导致触控走线发生横向短路的问题,在边框区的一侧或两侧设计集线结构,减少触控走线的数量,提升显示面板的良品率和寿命。在触控走线中掺入cu或ag离子,降低由于横向al迁移造成的短路风险。

附图说明

16.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

17.图1是本技术现有技术提供的显示面板平面示意图;

18.图2是本技术现有技术提供的显示面板局部剖面示意图;

19.图3是本技术实施例提供的显示面板局部平面示意图;

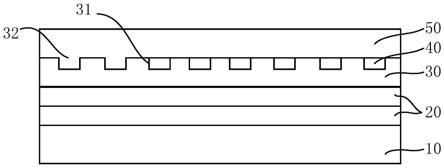

20.图4是本技术实施例提供的显示面板局部剖面示意图;

21.图5是图3中的b

‑

b视角的剖面图;

22.图6是图3中的a

‑

a视角的剖面图;

23.图7是现有4mask dot结构与2mask自容式dot结构中下边框区的触控走线放大图;

24.图8为现有技术金属走线不良的放大图;

25.图9是本技术实施例提供的触控走线刻蚀时的机理结构图。

26.附图标记说明:

27.基板10;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

金属走线20;

28.有机层30;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

触控走线40;

29.显示区110;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

非显示区120;

30.弯折区121;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

换线区122;

31.下边框区123;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

绑定区124;

32.第一金属走线21;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二金属走线22;

33.第一条形槽31;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二条形槽32;

34.保护层50;

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

封装层60。

具体实施方式

35.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。此外,应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本技术,并不用于限制本技术。在本技术中,在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“上”和“下”通常是指装置实际使用或工作状态下的上和下,具体为附图中的图面方向;而“内”和“外”则是针对装置的轮廓而言的。

36.实施例、

37.如图3~图6所示,本实施例提供了一种显示面板,其按照显示功能划分为显示区110和非显示区120,所述非显示区120围绕所述显示区110,即所述显示区110设于所述显示面板的中部位置,用于显示画面。所述非显示区120设于所述显示区110的四周,一般所述非显示区120用以为安装边框提供位置以及为连接驱动器件提供位置。当为所述驱动器件提供位置时,所述非显示区120在整个显示面板的一侧设置各个功能区域,具体的讲,本实施例中,从所述显示区110向所述显示面板的边侧延伸的方向,所述非显示区120又依次划分为弯折区121、下边框区123以及绑定区124。当然本实施例中,还可以在所述显示区110和所述弯折区121之间设置一个换线区122,此换线区标记为第一换线区,也可以在所述边框区123和所述弯折区121之间设置另一个换线区,此处标记为第二换线区。

38.本实施例中,本发明的显示面板包括基板10、金属走线20、有机层30、触控走线40、保护层50以及封装层60。

39.显示区110的金属走线延伸至所述非显示区120中,且汇聚于所述显示区110下方的非显示区120中,便于与外界驱动元件绑定,实现电信号传输。

40.所述基板10从所述显示区110延伸至所述非显示区120中,本实施例所述的基板10,所述阵列基板可以设置现有技术中常规的基板。

41.所述显示区110中设有薄膜晶体管结构,所述薄膜晶体管结构包括叠层设计的衬底、遮光金属层、缓冲层、有源层、第一绝缘层、栅极层、第二绝缘层、源漏电极以及介电层,其中,所述衬底、缓冲层、第一绝缘层、第二绝缘层和所述介电层从所述显示区110延伸至所述非显示区120中。所述源漏电极从所述显示区110延伸至所述非显示区120中,用以传递电信号。

42.所述金属走线20包括第一金属走线21和第二金属走线22,第一金属走线21从所述显示区110延伸至所述非显示区120中,且连接至所述源漏电极,第一金属走线21起到桥接线的作用,用以桥接触控走线40。第二金属走线22整面覆盖于基板10上,第二金属走线22为双层结构,用以传输vdd(电源)或vss(接地)信号。本实施例中,第二金属走线22与第一金属走线21绝缘设置,第二金属走线22与第一金属走线21之间的间隙被有机层30填充。

43.所述显示面板还包括集线结构23,集线结构23设于所述换线区122中,且下沉于所述基板10内,所述弯折区121内的第二金属走线22的一端部贯穿所述基板10并连接至集线

结构23,所述换线区122中的第二金属走线22的一端部贯穿所述基板10并连接至集线结构23。

44.有机层30设于基板10的上表面,且覆盖所述金属走线20,有机层30为平坦层或像素定义层中的一层或多层结构。

45.由于本实施例中的显示面板采用自容式触控技术,封装层60只设置于显示区110中且封装显示区110中的有机层30,故在非显示区120中的金属走线是直接在有机层30上进行图案化的,导致非显示区120的金属走线由于al(铝)迁移出现剥离或者金属残留等技术问题。

46.如图7所示,图7为目前4mask dot结构与2mask自容式dot结构下边框区(下border)的触控走线显微镜照片对比,图8为出现剥离金属走线fib(聚焦离子束)的解析图,相比目前dot结构,无il1层结构的触控走线出现剥离脱落等异常的几率较高。实验结果表明,此类异常由于阵列结构、有机层经过array(阵列)后续anode(阳极)/pdl(像素定义层)/ps(挡墙)和封装制程后,平坦层表面容易损伤,同时由于dot低温成膜工艺导致al金属膜质较疏松,在蚀刻时易发生al电迁移,导致tialti三层夹心结构中间层的al缺失,严重情况下会发生触控走线与平坦层附着力不佳、金属引线间短路等异常,严重影响产品良率。

47.为了解决上述问题,本实施例中,在有机层30远离基板10的一侧设置若干第一条形槽31,第一条形槽31自换线区122与下边框区123的交界处延伸至绑定区124中,第一条形槽31主要用于容纳触控走线40,为了避免相邻两条触控走线40之间发生al(铝)迁移,导致触控走线40之间出现短路风险,故第一条形槽31的深度大于触控走线40的厚度,本实施例中,第一条形槽31的深度为0.5μm~2μm,从而保证有机层30能够使得相邻两条触控走线40隔绝,大大降低al(铝)迁移风险。

48.特别的,在有机层30上还设有若干第二条形槽32,第二条形槽32的宽度小于200μm,其数量为10条~20条。第二条形槽32平行于第一条形槽31,且对应触控走线40边缘处。设于第一条形槽31的两侧或一侧,用于避免第一条形槽31以及第一条形槽31周围曝光及刻蚀工艺的负载效应(loading effect)。

49.触控走线40设于有机层30远离基板10的一侧表面,其一端贯穿所述有机层30并连接至所述换线区122中的第一金属走线21,另一端延伸至所述电路绑定区124中。

50.如图9所示,所述触控走线40为钛

‑

铝

‑

钛(ti

‑

al

‑

ti)叠层结构,根据公式:h2o+cl2→

2h

+

+cl

‑

+clo

‑

;2al+6h

+

→

2al

3+

+3h2可知,因为在对ti

‑

al

‑

ti金属干刻工艺中,其中的cl2与有机层中水h2o反应生成h

+

,h

+

可对al进行腐蚀,从而造成al迁移,为了进一步降低al(铝)迁移带来的风险,本实施例中,在触控走线40的al中掺入少量的cu,在金属多晶膜中,金属离子的传输主要是沿晶界进行的,加入cu后,cu原子与al在晶界缺陷产生相互作用,这种相互作用表现在以溶质原子本身或以cua12形式在晶界处沉淀,占据了晶界处的空位。由于al在cua12中的扩散系数小,从而改善了al迁移。但过多加入cu会使al膜电阻率升高,以及增加al膜刻蚀的难度,所以本实施例中,掺入cu的质量分数为0.5%~4%,此外,还可以加ag、mo等元素。

51.触控走线40在显示区110中为自容式触控电极图案,触控电极图案为金属网格图案,一般显示面板采用自容式多点触控,大约有600个左右自容触控电极,每个触控电极由面内引线单独引出,所以触控电极(trace)引线将会非常多,极大占用非显示区120的空间,

影响绑定工艺,为了降低弯折区121中金属走线即触控走线40的断裂风险,触控走线40通过下同阵列电路中的第二金属走线22搭接换线,从而实现触控走线40的跃迁。在换线区122设置集线结构23,通过第二金属走线22换线至触控走线40,能够有效减少触控走线40的数量,增加集线结构23后的触控走线40数量减少为上级的二分之一,降低了非显示区120中触控走线40断裂的风险。在本发明的另一优选实施例中,可以在弯折区121的两侧均设置集线结构23,即同时设置两个集线结构23,这样可以使得触控走线40的数量降低为原来的1/4。

52.保护层50设于有机层30以及触控走线40的上方,用以封装触控走线40,避免外界水汽杂质入侵,提升触控走线40的使用寿命。

53.本实施例的有益效果在于,本实施例的显示面板在边框区的有机层中设有若干条形槽,将触控走线设于条形槽内,使得相邻触控走线之间被有机层绝缘,避免触控走线发生横向短路,在边框区的一侧或两侧设计集线结构,减少触控走线的数量,提升显示面板的良品率和寿命。在触控走线中掺入cu或ag离子,降低由于横向al迁移造成的短路风险。

54.以上对本技术实施例所提供的一种显示面板进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本技术的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本技术的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本技术的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本技术的限制。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1