一种小流域地面雨量站密度的确定方法

1.本发明属于雨量站优化技术领域,具体涉及一种小流域地面雨量站密度的确定方法。

背景技术:

2.雨量站网的科学布设是获得精确降雨数据的关键,但除了世界气象组织(wmo)关于最低网络密度的一般指导原则外,没有涉及水监测网的标准化程序。雨量站网的布设这一问题引起了人们的广泛关注。

3.在考虑雨量站布设时,需要考虑雨量站的数目和位置,要求能够得到流域的精确降水量和降雨的时空分布。对现有的雨量站网,可以考虑取消多余的站点来达到这个目的。比如统计方法、空间插值方法、基于流域地理特征方法、用户调查方法和混合方法。但这些方法通常计算复杂,且通用性差。

技术实现要素:

4.本发明的目的是为了解决雨量站优化分布的问题,提出了一种小流域地面雨量站密度的确定方法。

5.本发明的技术方案是:一种小流域地面雨量站密度的确定方法包括以下步骤:

6.s1:利用雨量站监测仪器采集小流域监测地面的总雨量;

7.s2:设定雨量阈值,并确定小流域监测地面的有效监测区域,并计算有效监测区域的雨量;

8.s3:基于有效监测区域,确定小流域监测地面中非有效监测区域的中心点,并确定其雨量;

9.s4:根据有效监测区域的雨量和非有效监测区域的雨量,计算雨量相对误差;

10.s5:根据雨量相对误差确定雨量站密度。

11.进一步地,步骤s2中,确定小流域监测地面的有效监测区域的具体方法为:设定雨量阈值,将小流域监测地面划分等距直径的闭合圆,并将闭合圆中雨量超过阈值的区域设为有效监测区域。

12.进一步地,步骤s2中,有效监测区域的雨量q的计算公式为:

[0013][0014]

其中,r

eff

表示有效监测区域的半径,r

max

表示小流域监测地面的半径,r

ed

表示小流域监测地面中非有效监测区域的半径,h

eff

表示有效监测区域的径流雨量。

[0015]

进一步地,步骤s3中,确定初步站点划分信息的具体方法为:将雨量站等距布设在有效监测区域的闭合环线上,形成闭合多边形,连接闭合多边形的对角线,得到非有效监测区域的中心点。

[0016]

进一步地,步骤s3中,非有效监测区域的雨量p的计算公式为:

[0017][0018]

其中,β表示雨量站间距,s

ueff

表示非有效监测区域中闭合多边形的面积,h

ueff

表示闭合多边形中心点的降雨量。

[0019]

进一步地,步骤s4中,雨量相对误差的计算公式为:

[0020][0021]

其中,q表示有效监测区域的雨量,p表示非有效监测区域的雨量,z表示小流域监测地面的总雨量。

[0022]

进一步地,步骤s5中,雨量站密度m的计算公式为:

[0023][0024]

其中,q表示有效监测区域的雨量,p表示非有效监测区域的雨量,s

ueff

表示非有效监测区域中闭合多边形的面积,r

eff

表示有效监测区域的半径,r

max

表示小流域监测地面的半径,r

ed

表示小流域监测地面中非有效监测区域的半径。

[0025]

本发明的有益效果是:本发明的雨量站密度确定方法可以优化雨量站的布设,不受使用场景及地形所限制,适用于各种小流域的雨量分析,计算方法简单,不需要查找雨量站及小流域的地理资料,便于部署雨量站网规划。

附图说明

[0026]

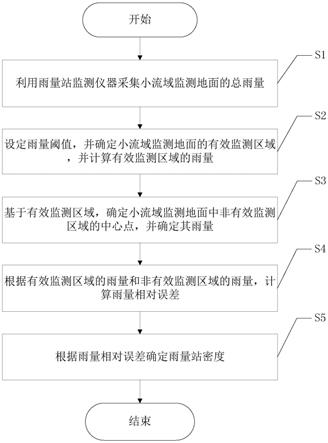

图1为雨量站密度确定方法的流程图。

具体实施方式

[0027]

下面结合附图对本发明的实施例作进一步的说明。

[0028]

在描述本发明的具体实施例之前,为使本发明的方案更加清楚完整,首先对本发明中出现的缩略语和关键术语定义进行说明:

[0029]

小流域通常是指二、三级支流以下以分水岭和下游河道出口断面为界集水面积在50k

㎡

以下的相对独立和封闭的自然汇水区域。水利上通常指面积小于50k

㎡

或河道基本上是在一个县属范围内的流域。小流域一般面积不超过50k

㎡

。小流域的基本组成单位是微流域,是为精确划分自然流域边界并形成流域拓扑关系而划定的最小自然集水单元。

[0030]

如图1所示,本发明提供了一种小流域地面雨量站密度的确定方法,包括以下步骤:

[0031]

s1:利用雨量站监测仪器采集小流域监测地面的总雨量;

[0032]

s2:设定雨量阈值,并确定小流域监测地面的有效监测区域,并计算有效监测区域的雨量;

[0033]

s3:基于有效监测区域,确定小流域监测地面中非有效监测区域的中心点,并确定其雨量;

[0034]

s4:根据有效监测区域的雨量和非有效监测区域的雨量,计算雨量相对误差;

[0035]

s5:根据雨量相对误差确定雨量站密度。

[0036]

在本发明实施例中,步骤s2中,确定小流域监测地面的有效监测区域的具体方法为:设定雨量阈值,将小流域监测地面划分等距直径的闭合圆,并将闭合圆中雨量超过阈值的区域设为有效监测区域。

[0037]

每次降雨中,雨量在地面的分布不均,一般从暴雨区域向边缘减少,提取有效监测区域,可以保证设定雨量站的准确性,提高雨量站的使用效率,避免浪费。

[0038]

在本发明实施例中,步骤s2中,确定小流域监测地面的有效监测区域的具体方法为:设定雨量阈值,将小流域监测地面划分等距直径的闭合圆,并将闭合圆中雨量超过阈值的区域设为有效监测区域。

[0039]

在本发明实施例中,步骤s2中,有效监测区域的雨量q的计算公式为:

[0040][0041]

其中,r

eff

表示有效监测区域的半径,r

max

表示小流域监测地面的半径,r

ed

表示小流域监测地面中非有效监测区域的半径,h

eff

表示有效监测区域的径流雨量。

[0042]

在本发明实施例中,步骤s3中,确定初步站点划分信息的具体方法为:将雨量站等距布设在有效监测区域的闭合环线上,形成闭合多边形,连接闭合多边形的对角线,得到非有效监测区域的中心点。

[0043]

在本发明实施例中,步骤s3中,非有效监测区域的雨量p的计算公式为:

[0044][0045]

其中,β表示雨量站间距,s

ueff

表示非有效监测区域中闭合多边形的面积,h

ueff

表示闭合多边形中心点的降雨量。

[0046]

在本发明实施例中,步骤s4中,雨量相对误差的计算公式为:

[0047][0048]

其中,q表示有效监测区域的雨量,p表示非有效监测区域的雨量,z表示小流域监测地面的总雨量。

[0049]

在本发明实施例中,如图1所示,步骤s5中,雨量站密度m的计算公式为:

[0050][0051]

其中,q表示有效监测区域的雨量,p表示非有效监测区域的雨量,s

ueff

表示非有效监测区域中闭合多边形的面积,r

eff

表示有效监测区域的半径,r

max

表示小流域监测地面的半径,r

ed

表示小流域监测地面中非有效监测区域的半径。

[0052]

本发明的工作原理及过程为:一个时段的降雨量在监测地面是分布不均匀的,通常是从暴雨中心向边缘减少。本发明将暴雨中心定位有效监测区域,这一区域的监测数据具有代表性。根据设定阈值和总雨量确定有效监测范围及其雨量后,采用中心点确定非有效监测区域。在非有效监测区域边缘上假设布设若干雨量站,将雨量站直线连接后形成多边形,并确定多边形的中心。多边形中心的暴雨即是漏测的暴雨量。由此得到雨量相对误差,最后根据雨量相对误差确定雨量站密度。

[0053]

本发明的有益效果为:本发明的雨量站密度确定方法可以优化雨量站的布设,不

受使用场景及地形所限制,适用于各种小流域的雨量分析,计算方法简单,不需要查找雨量站及小流域的地理资料,便于部署雨量站网规划。

[0054]

本领域的普通技术人员将会意识到,这里所述的实施例是为了帮助读者理解本发明的原理,应被理解为本发明的保护范围并不局限于这样的特别陈述和实施例。本领域的普通技术人员可以根据本发明公开的这些技术启示做出各种不脱离本发明实质的其它各种具体变形和组合,这些变形和组合仍然在本发明的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1