一种基于负荷峰谷耦合的中压配电网用户接入确定方法

1.本发明涉及配电网规划设计领域,尤其是涉及一种基于负荷峰谷耦合的中压 配电网用户接入确定方法。

背景技术:

2.近年来,我国城市配电网正逐步从传统规划方式向网格化规划过渡,部分发达 城市已经基本建成网格化配电网。网格化规划是以主干道路、河流湖泊山脉、行政 区域、负荷类型等因素进行分片区、地块网格化进行规划,经过不断的建设已形成 以典型标准化接线为主、供电范围清晰、网架坚强的配电网络。

3.虽然网格化规划对建设安全可靠、结构清晰的网架结构起到了强大的技术支撑, 对配电网规划与管理有重要的指导意义,但在建设过程中,为了满足电力平衡约束 和供电可靠性要求、提升电力系统抵抗灾害的能力,需要在配电网规划时配置更多 的电力设备与冗余容量,而通过增加冗余提升系统安全势必将造成设备与资产利用 率低的问题。随着经济与社会的发展,负荷种类与数量日益增加,在网格化配电网 中大量负荷特性相似用户“就近接入”后产生线路负荷率低、峰谷差大、经济性差 等问题。

4.因此,用户在接入中压馈线时需研究各类负荷的负荷特性,利用负荷的峰谷耦 合让各用户更加合理的接入每条中压馈线上。从而降低每条中压馈线的峰谷差率, 提高负荷率。如何提供一种不新增出线间隔和馈线的情况下,通过各类负荷间的峰 谷耦合实现各用户最优接入到中压馈线,降低各条馈线的峰谷差率,提高负荷率与 设备利用率的用户接入确定方法成为目前亟需解决的问题。

技术实现要素:

5.本发明的目的就是为了解决上述问题而提供一种不新增出线间隔和馈线的情 况下,通过各类负荷间的峰谷耦合实现各用户最优接入到中压馈线,降低各条馈线 的峰谷差率,提高负荷率与设备利用率的基于负荷峰谷耦合的中压配电网用户接入 确定方法。

6.本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:

7.一种基于负荷峰谷耦合的中压配电网用户接入确定方法,该方法包括如下步骤:

8.s1:采集各配电变压器日负荷曲线数据。采集的各配电变压器日负荷曲线数 据包括中压配电网区域内各配变的过去一年内的历史日负荷曲线,即一天二十四小 时内每间隔十五分钟采集一个点的有功功率。

9.s2:对采集的日负荷曲线进行聚类,获取不同类别典型日负荷曲线。具体步 骤包括:

10.21)利用k-modes算法与负荷曲线一阶差分值对采集的日负荷曲线进行聚类, 获取不同类别典型日负荷曲线,分别为第1,2,3

…

i类,其中每条日负荷曲线数 据的一阶差分值求取方法为:将一条日负荷曲线的96个数据点连续相邻的两个数 为一组按照时间先后顺序逐次做差,即第m+1个负荷点减去第m个负荷点,得到 95个差值;

11.22)依次对每条日负荷曲线数据进行同样的计算得到差分值矩阵,差分值矩阵 由n个95维行向量构成,n代表采集的日负荷曲线条数,并用3、2、1、0、-1、

ꢀ‑

2、-3对得到的差分值矩阵中的每个行向量的数据分布情况进行描述,得到由3、 2、1、0、-1、-2、-3组成的离散化的95维矩阵,该矩阵表示各个用户的n条日负 荷曲线在95个时段内用电负荷曲线上升、平稳以及下降的程度,其中3、2、1表 示日负荷曲线处于上升的时段,3代表上升的程度最大,1表示上升的程度最小;

ꢀ‑

1、-2、-3表示日负荷曲线处于下降的时段,其中-3代表下降的趋势最大,-1代表 下降的趋势最小;0表示日负荷曲线处于平稳的时段;所述离散化的95维矩阵的 表达式为:

[0012][0013]

式中:d

diffi

为所求取的95维差分值矩阵中每个行向量的数据值,共95个值。

[0014]

23)利用已有的k-modes算法对得到的离散化的95维矩阵集合进行聚类,得 到i类不同类别的典型日负荷曲线。

[0015]

s3:对不同类别的典型日负荷曲线进行两两组合匹配并计算两者之间的耦合 系数k值,根据k值大小确定用户接入到同一条中压馈线上的用户。具体地:

[0016]

对不同类别的典型日负荷曲线进行两两组合匹配并计算两者之间的耦合系数 k值,优先考虑将k值大的这两种用户接入到同一条中压馈线上,在进行k值计 算前,首先将聚类得到的典型日负荷曲线进行归一化处理,使日负荷曲线中各个时 刻的负荷值都介于0到1之间,归一化处理的公式为:

[0017][0018]

式中:pi为归一化后的各点负荷标幺值,yi为归一化前每个典型日负荷曲线中 的第i个时刻点的负荷真实值,y为每个典型日负荷曲线的96点真实值数据;

[0019]

k值的计算公式为:

[0020][0021]

式中:p

ai

为归一化后第a类负荷的典型日负荷曲线中的负荷高峰时段或负荷 低谷时段重合时间段内第i时刻的负荷值,pb为归一化后的第b类负荷典型日负荷 曲线负荷低谷时段或负荷高峰时段重合时间段内第i时刻的负荷值,n为两种负荷 的典型日负荷曲线中峰谷时段重合的时刻数,t为典型日负荷曲线总时间,单位为 分钟,tj为两类负荷一天内的峰谷重合时间,单位为分钟,定义负荷高峰出现时间 为归一化后典型日负荷曲线中日最大负荷或大于80%日最大负荷现的时段,负荷 低谷出现时间为归一化后典型日最小负荷或小于140%日最小负荷出现的时段。

[0022]

s4:利用k-means距离加权定位算法对不同种类用户进行优化组合,确定每 个用

线所覆盖的供电范围,即当用户到某一条中压馈线所覆盖的供电范围中负荷中心的 加权距离最短时,该用户接入到这条中压馈线上;

[0035]

46)对步骤44)和步骤45)进行迭代,直至最后每条中压馈线接入的用户不 再变化为止。

[0036]

进一步地,单联络接线中单回中压馈线的供电能力为其额定容量的1/2。

[0037]

本发明提供的基于负荷峰谷耦合的中压配电网用户接入确定方法,相较于现 有技术至少包括如下有益效果:

[0038]

本发明通过各类负荷间的最优组合匹配来优化每条中压馈线的负荷特性,不 新增主线和出线间隔并将用户接入到每条中压馈线上,在满足n-1约束的情况下 最大程度的降低各条馈线的峰谷差率,提高负荷率与设备利用率;可广泛应用于配 电网用户报装接入系统设计领域中。

附图说明

[0039]

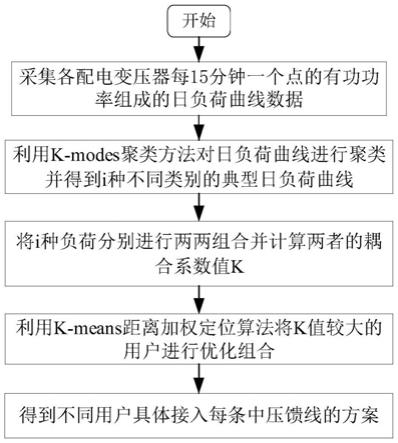

图1为实施例中基于“负荷峰谷耦合”的用户接入电网流程图;

[0040]

图2为本发明基于负荷峰谷耦合的中压配电网用户接入确定方法的“负荷峰 谷耦合”原理图;

[0041]

图3为本发明基于负荷峰谷耦合的中压配电网用户接入确定方法日负荷曲线 类属性特征提取原理图;

[0042]

图4为实施例中日负荷曲线聚类结果图;

[0043]

图5为实施例中日负荷曲线峰谷耦合系数k计算方法图;

[0044]

图6为本方法用户接入中压线路方案确定流程图;

[0045]

图7为本方法使用前后用户接入中压线路方案对比图,其中,子图(a)为基 于“就近接入”方式得到的各用户接入中压线路的方案,子图(b)为采用本发明 方法的“负荷峰谷耦合”方式得到的各用户接入中压线路的方案;

[0046]

图8为本方法使用前后10(20、6)kv配电网地理接线对比图,其中,子图 (a)为基于“就近接入”方式得到的中压配电网的地理接线图,子图(b)为采用 本发明方法的“负荷峰谷耦合”方式得到的中压配电网的地理接线图;

[0047]

图9为本方法使用前后10(20、6)kv配电网电气接线对比图,其中,子图 (a)为基于“就近接入”方式得到的电气接线图,子图(b)为采用本发明方法的

ꢀ“

负荷峰谷耦合”方式得到的电气接线图。

具体实施方式

[0048]

下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。显然,所描述的实施例是 本发明的一部分实施例,而不是全部实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通 技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应属于本发 明保护的范围。

[0049]

实施例

[0050]

本发明涉及一种基于负荷峰谷耦合的中压配电网用户接入确定方法,该方法包 括如下步骤:

[0051]

步骤一、采集各配电变压器日负荷曲线数据,即一天24小时中每隔15分钟采 集一

个点的有功功率。

[0052]

本实施例中10kv配电网的基本情况如下:向区域内供电的变电站分别为变电 站a和变电站b,主变容量均为2

×

50mva,单回线路的供电能力为7mw,考虑 需满足n-1校验,同时为单联络接线,则单回线路的供电能力限制为3.5mw。(不 同的接线方式在满足线路n-1校验的情况下,单根中压馈线的理论最高供电能力 是不同的,本实施例采用的中压配电网是单联络接线,即单回中压线路的最大供电 能力为其额定容量的1/2)其供电范围内负荷种类有居民、工业、教育、卫生、行 政、商业6种,各用户基于“就近接入”原则接入相应的环网站和中压馈线,采集 各配电变压器日负荷曲线数据,即一天24小时中每隔15分钟采集一个点的有功功 率。同时形成4个单环网供电单元,共计8回中压馈线供电线路,具体的各用户接 入中压线路的方案如图7中的子图(a)所示,中压配电网的地理接线图如图8中 的子图(a)所示;电气接线图如图9中的子图(a)所示,其中环网站h1、h2、 h3、h4、h5、h6接入到单环网1,环网站h7、h8、h9、h10、h11、h12接入 到单环网2上,环网站h13、h14、h15、h16、h17、h18接入到单环网3上,环 网站h19、h20、h21、h22、h23、h24接入到单环网4上,图9中的子图(a) 中的单环网编号从上到下依次为1、2、3、4。各个环网站编号、对应的用户编号 和每个环网站的供电负荷如表1所示。

[0053]

表1

ꢀ“

就近接入”下用户接入方案及各环网站供电负荷

[0054]

[0055][0056]

采集的用户负荷类型及对应的编号如表2所示:

[0057]

表2 负荷类型及对应用户编号

[0058]

[0059][0060]

步骤二、利用k-modes算法与负荷曲线一阶差分值对采集的日负荷曲线进行 聚类,得到不同类别典型日负荷曲线,分别为第1,2,3

…

i类。

[0061]

本发明对采集到的各配变的每条日负荷曲线上的96点负荷数据求取其一阶差 分值,即将96点负荷数据按照时序进行逐次求差,即第m+1个负荷点数据减去第 m个负荷点数据从而得到95个差值,并依次对每条日负荷曲线数据进行同样的计 算得到差分值矩阵,差分值矩阵由n个95维行向量构成,n代表采集的日负荷曲 线条数。并用3、2、1、0、-1、-2、-3对得到的差分值矩阵中的每个行向量的数据 分布情况进行描述,得到由3、2、1、0、-1、-2、-3组成的离散化的95维矩阵, 具体表达式为:

[0062][0063]

其中,d

diffi

代表所求取的95维差分值矩阵中每个行向量的数据值,共95个 值。通过式(1)可以得到由3、2、1、0、-1、-2、-3组成的离散化的95维矩阵, 该矩阵表示各个用户在每天的95个时段内用电日负荷曲线上升、平稳以及下降 的程度,其中3、2、1表示日负荷曲线处于上升的时段,3代表上升的程度最大, 1表示上升的程度最小;-1、-2、-3表示日负荷曲线处于下降的时段,其中-3代 表下降的趋势最大,-1代表下降的趋势最小;0表示日负荷曲线处于平稳的时段。 具体描述负荷曲线上升、平稳以及下降的示例图如图3所示。最后利用k-modes 算法对得到的离散化数据集合进行聚类,其聚类结果如图4所示,共得到6种不 同形态类型的负荷曲线。

[0064]

步骤三、对不同类别的典型日负荷曲线进行两两组合匹配并计算两者之间的耦 合系数k值,k值越大则表示两类负荷的峰谷耦合能力越大,即优先考虑将这两 种用户接入到同一条中压馈线上。

[0065]

在得到6种不同形态类别的负荷曲线后,计算不同类别负荷间两两组合的耦合 系数k值,以便于指导不同类型用户组合合理分配到相应的中压馈线上。在进行 k值计算之前,需把聚类得到的典型日负荷曲线进行归一化处理,使日负荷曲线中 各个时刻的负荷标幺值都介于0到1之间,归一化处理的公式为:

[0066][0067]

式中:pi为归一化后的各点负荷标幺值,yi为归一化前每个典型日负荷曲线中 的各时刻点负荷真实值,y为每个典型日负荷曲线的96点真实值数据。

[0068]

而具体的k值计算公式为:

[0069][0070]

式中:p

ai

与p

bi

分别为归一化后第a类负荷的典型日负荷曲线中的负荷高峰时 段(或负荷低谷时段)与第b类负荷典型日负荷曲线负荷低谷时段(或负荷高峰时 段)重合时间段内第i时刻的负荷值,n代表两种负荷的典型日负荷曲线中峰谷时 段重合的时刻数,t为典型日负荷曲线总时间,单位为分钟,tj为两类负荷一天内 的峰谷重合时间,单位为分钟,定义负荷高峰出现时间为归一化后典型日负荷曲线 中日最大负荷(或大于80%日最大负荷)出现的时段,负荷低谷出现时间为归一 化后典型日负荷曲线中日最小负荷(或小于140%日最小负荷)出现的时段。

[0071]

负荷间的峰谷耦合及k值的具体释义如图5所示。其中a、b两类负荷共有4 段峰谷耦合时间,峰谷重合时间段分别为t

j1

、t

j2

、t

j3

、t

j4

,对应时段分别有n1、 n2、n3、n4个时刻,根据式(3)计算对应时间段的值即得两类负荷曲线间的峰 谷耦合程度。只需比较k值大小,k值越大,两类负荷组合接入同一条馈线的可 能性就越大,在对每条中压馈线确定用户接入时需优先考虑将k值大的负荷组 合划分到同一条中压馈线上,进而使负荷最大化地接入每一条中压馈线。

[0072]

分别对6种负荷进行两两组合并计算负荷组合的耦合系数值k。计算结果如 表3所示:

[0073]

表3 不同类型负荷耦合系数k值计算结果

[0074][0075][0076]

由表3可知,每两种负荷组合间都有一个k值,选择k值最大的组合并将该 用户组合接入到同一条中压馈线中,可降低每条中压馈线的峰谷差率,提高设备利 用率,例如居民类负荷与工业类负荷是最佳组合,可把这两类负荷接入到同一条中 压馈线上。

[0077]

步骤四、利用k-means距离加权定位算法对不同种类用户进行优化组合,确 定每个用户具体接入的中压馈线,得到最优划分结果。

[0078]

基于图2所示的负荷峰谷耦合的思想以及表3负荷组合间的k值结果,利用 k-means距离加权定位算法确定每条中压馈线的用户最优接入方案,该算法的具体 流程图如图1所示,详细步骤包括:

[0079]

(1)确定规划区域理论需要的中压馈线条数,具体求取公式为:

[0080][0081]

式中:int为实数取整函数,∑p为规划区域中的所有用户典型日最大负荷之 和,s

max

表示单条中压馈线的理论负荷容量最大值;是中压馈线的平均功率因 数,取值为

0.95。

[0082]

(2)将该中压配电网区域通过计算的中压馈线条数均匀地分为w个小区块, 即形成w个网格,进而选择每个网格的几何中心当作每条中压馈线所覆盖的地理 面积的初始负荷中心,并记录w个初始负荷中心的地理坐标。将规划的中压馈线 所覆盖区域内各用户通过就近供电,即各用户到负荷中心的直线距离最短的原则分 配给w个初始位置。

[0083]

w=(n+1)2ꢀꢀꢀ

(5)

[0084]

(3)筛选出w个小区块中所接入负荷量最小的区块,将该最小的区块的负荷 中心舍弃,并将该区块内的负荷继续按照步骤(2)中就近供电原则分配到其他的 区块。此时,负荷中心数w的值将减1,若w》n,返回步骤(2),否则继续,直 到得到n个初始负荷中心为止。

[0085]

(4)优先将耦合系数k较大的用户负荷组合接入到同一条中压馈线上,并利 用各个用户与步骤(3)中得到的n个负荷中心的地理坐标计算各个用户到n个负 荷中心的欧式距离,同时利用距离加权因子对欧式距离进行修正,公式如下:

[0086]dij1

=d

ij

λ1λ2ꢀꢀꢀ

(6)

[0087][0088][0089][0090]

式中:d

ij1

代表对欧式距离修正后的加权距离,d

ij

代表各用户所处负荷点j 的地理坐标与各个负荷中心i的地理坐标的欧式距离,λ1与λ2代表距离加权因子。 其中λ1中的pi表示负荷中心i所归属的中压馈线i的日最大负荷,当pi值越大,加 权因子λ1的值也越大,各用户负荷点到负荷中心i的加权距离变大;λ2含义为: 若负荷点j的地理位置原本不属于中压馈线i所覆盖的供电区域,δ

ij

代表中压馈 线i增加用户j后的整条中压馈线的新的峰谷差,k的值为2。

[0091]

(5)通过加权距离d

ij1

的大小初步确定每条中压馈线所接入的用户以及每 条中压馈线所覆盖的供电范围,即当用户到某一条中压馈线所覆盖的供电范围 中负荷中心的加权距离最短时,该用户接入到这条中压馈线上。

[0092]

(6)对第(4)步和第(5)步进行迭代,直到最后每条中压馈线的接入 用户不再变化为止。

[0093]

依次按照以上步骤进行操作,得到每条中压馈线具体用户接入方案,最终 形成的规划方案从最初的4个单环网供电单元优化成3个单环网供电单元。基于

ꢀ“

负荷峰谷耦合”的各用户接入中压线路的具体方案如图7中的子图(b)所示, 中压配电网的地理接线图如图8中的子图(b)所示,电气接线图如图9中的子 图(b)所示。此时将环网站h1、h2、h3、h4、h7、h8、h9、h10以及各自 所对应的用户接到了同一个单环网1上;将环网站h5、h6、h11、h12、

h17、 h18、h23、h24以及各自所对应的用户接入了同一个单环网2上;将环网站h13、 h14、h15、h16、h19、h20、h21、h22以及各自所对应的用户接入到同一个 单环网3上。每条中压馈线上的环网站以及接入的用户发生了变化,其中在考 虑了负荷峰谷耦合以后,各用户相较与之前用户“就近接入”中压馈线,部分 用户接入了与之前不同的环网站以及中压馈线,形成了新的用户接入方案,共用 了6回中压馈线,图9中子图(b)中的单环网编号从上到下依次为1、2、3。此 时各个环网站编号、对应的用户编号和每个环网站的供电负荷如表4所示。

[0094]

表4 基于“负荷峰谷耦合”的用户接入方案及各环网站供电负荷

[0095][0096]

同时记实施例中采用“就近”接入的用户接入方案为方案一,利用“负荷峰谷 耦合”的中压配电网用户接入确定方法进行用户接入的方案为方案二。现将分别从 负荷率和峰谷差率两个指标进行对比,对比结果如表5所示。

[0097]

表5 负荷峰谷耦合前后方案对比表

[0098][0099]

由表5可以看出,从负荷率角度,方案一中各个单环网的负荷率范围为 61.02%~64.19%,而方案二的负荷率范围为69.30%~78.88%,方案二中供电单元 的负荷率明显高于方案一,说明方案二中形成的规划方案各个供电单元的供电 负荷曲线更加平滑,即经优化后负荷对电网更加友好;从峰谷差率角度,方案 一中各个单环网的负载率范围为70.46%~75.89%,而方案二的负载率范围为 61.05%~64.27%,方案二中供电单元的负载率明显高于方案一,说明方案二中 形成的规划方案各个供电单元的最大负荷更加接近额定允许最大负荷,同时也 节约了两回供电线路。

[0100]

综上,通过运用本发明所提出的基于负荷峰谷耦合的中压配电网用户接入确定 方法,可明显降低各条中压馈线的峰谷差率,提高负荷率以及设备利用率。

[0101]

以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此, 任何熟悉本技术领域的工作人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到各种等效 的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明 的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1