一种基于分子动力学和机器学习的人群疏散模拟方法与流程

1.本发明涉及大数据分析和利用技术领域,尤其涉及一种基于分子动力学和机器学习的人群疏散模拟方法。

背景技术:

2.在公共场所突发事故的情况下,由于恐慌和不熟悉地形等原因,人群基于应激反应的自然逃生行为,容易造成拥堵和踩踏等严重后果。针对这个情况,目前解决紧急疏散问题重在制定应急响应预案,部署实地演习,并主要通过外部人员投送来干预和控制人群流动。但是,由于公共场所人员流动大,场景布置容易发生变化,事故种类多种多样等原因,演习和真实事故情况下的疏散存在显著的差异,会导致演习效果大打折扣。为了应对这些困难,基于计算机仿真的人群模拟技术发展了起来,出现了基于个体行为规则建模的人群运动模拟技术和基于社会力学的人群运动模拟技术。通过这些模拟方法,人们可以在虚拟空间中进行演习,观察人群在疏散时的流动行为,制定针对性策略。

3.然而,目前不管是基于个体行为规则建模的人群运动模拟技术还是基于社会力学的人群运动模拟技术,均是基于事前理论建模,只能考虑数量有限的影响因素,无法深入个体运动的细微差异,所以只能提供少数参数(如速度)来区分不同人的行为特点。然而人的行为具有复杂性,心理、生理和物理的因素都会导致个人之间的逃生行为产生明显差异,并最终影响到拥堵、踩踏等关键事件的发生。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种基于分子动力学和机器学习的人群疏散模拟方法,通过构建吸引-排斥模型结合真实人群疏散数据驱动的机器学习算法来量化建模疏散过程中人的智力、心理、是否有外部导航辅助等主观因素和环境障碍物、烟、火、毒危险接触等客观因素对当事人运动行为的影响,实现人群疏散的精细化动力学模拟。

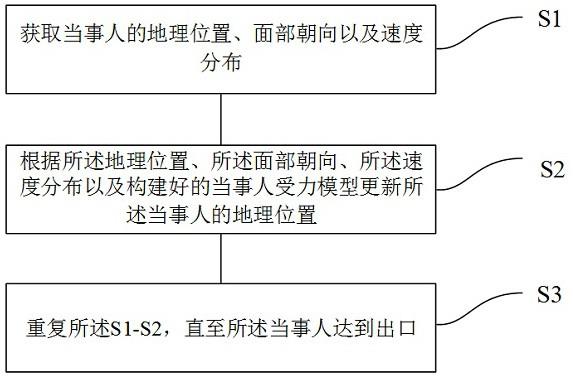

5.本发明通过下述技术方案实现:一种基于分子动力学和机器学习的人群疏散模拟方法,如图1所示,包括以下步骤:s1:获取当前时刻当事人的地理位置、面部朝向以及速度分布;s2:根据所述地理位置、所述面部朝向、所述速度分布以及构建好的当事人受力模型更新所述当事人的地理位置;s3:重复所述s1-s2,直至所述当事人达到出口。

6.优选地,所述当事人受力模型为:

其中,表示当事人受力模型, 表示当事人在各种因素下的总势能,表示当事人i感受到当对象j的势能,对象j包括其他当事人、障碍物、导航标识、危险物品和/或出口,和为第k种作用势能的特征系数,表示当事人i与对象j之间的距离,表示当事人i的位置信息,表示对象j的位置信息。

7.优选地,构建所述当事人受力模型包括以下步骤:获取人群疏散数据集,所述人群疏散数据集包括当事人的个人信息、事故种类信息、现场地理和建筑结构信息、当事人面部朝向以及运动轨迹信息;根据所述运动轨迹信息对所述人群疏散数据集中的当事人进行分类;根据人员分类结果和所述人群疏散数据集利用吸引-排斥模型构建所述当事人受力模型。

8.优选地,所述当事人受力模型为:其中,表示当事人受力模型, 表示当事人在各种因素下的总势能,表示当事人i感受到当对象j的势能,对象j包括其他当事人、障碍物、导航标识、

危险物品和/或出口,和为第k种作用势能的特征系数,表示当事人i与对象j之间的距离,表示当事人i的位置信息,表示对象j的位置信息,表示余量力, 为深度学习模型的输入特征向量。

9.优选地,构建所述当事人受力模型包括以下步骤:获取人群疏散数据集,所述人群疏散数据集包括当事人的个人信息、事故种类信息、现场地理和建筑结构信息、当事人面部朝向以及运动轨迹信息;根据所述运动轨迹信息对所述人群疏散数据集中的当事人进行分类;根据人员分类结果和所述人群疏散数据集利用吸引-排斥模型和深度学习算法构建所述当事人受力模型。

10.优选地,根据所述运动轨迹信息对所述人群疏散数据集中的当事人进行分类包括以下子步骤:子步骤1:获取位于相同的所述现场地理和建筑结构信息下对应的所述当事人的运动轨迹信息;子步骤2:从所述当事人中随机选择k个人所对应的所述运动轨迹信息作为聚类中心;子步骤3:计算其余的所述当事人的运动轨迹与每个所述聚类中心的距离,把所述当事人对应的所述运动轨迹划分至距离所述聚类中心最近的类中;子步骤4:根据类中已有的运动轨迹,重新计算类中心;子步骤5:重复所述子步骤3-所述子步骤4,直到连续n次迭代都不改变聚类结果,或者迭代次数达到上限。

11.优选地,所述当事人的运动轨迹与每个所述聚类中心的距离为:迹与每个所述聚类中心的距离为:迹与每个所述聚类中心的距离为:其中,表示距离,为第i个当事人的运动轨迹,为第j个当事人的运动轨迹,x,y,z为当事人的空间坐标值,下标表示所处时刻。

12.优选地,根据所述运动轨迹信息对所述人群疏散数据集中的所述当事人进行分类还包括以下子步骤:子步骤6:获取所述当事人的个人信息以及所述当事人的分类结果;子步骤7:用机器学习的分类算法学习所述当事人的个人信息与所述当事人的分

类结果之间的函数关系。

13.优选地,根据所述运动轨迹信息对所述人群疏散数据集中的所述当事人进行分类还包括以下子步骤:子步骤6:获取所述当事人的个人信息以及所述当事人的分类结果;子步骤7:用机器学习的分类算法学习所述当事人的个人信息与所述当事人的分类结果之间的函数关系。

14.优选地,所述s2包括以下子步骤:s21:根据所述当事人受力模型计算当前时刻所述当事人的加速度:其中,表示当前时刻的加速度,表示当事人受力模型,m表示当事人的质量;s22:根据当前时刻的所述地理位置、所述面部朝向、所述速度分布以及所述加速度更新所述当事人的地理位置:其中, 表示下一时刻当事人的地理位置,表示当前时刻当事人的速度分布, 表示当前时刻与下一时刻的时间间隔, 表示当前时刻当事人的地理位置。

15.优选地,还包括路径规划步骤,所述路径规划步骤按照下式生成规划路径,以引导所述当事人按照所述规划路径移动至所述出口;所述当事人按照所述规划路径移动至所述出口;所述当事人按照所述规划路径移动至所述出口;所述当事人按照所述规划路径移动至所述出口;其中,表示第i个人的第1个导航点的坐标,表示第i个人的第2个导航点的坐标,为一归一化常数。

16.本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:1、通过构建吸引-排斥模型结合真实人群疏散数据驱动的机器学习算法可以量化建模疏散过程中人的智力、心理、是否有外部导航辅助等主观因素和环境障碍物、烟、火、毒危险接触等客观因素对当事人运动行为的影响,实现人群疏散的精细化动力学模拟;

2、基于人群动力学模拟和疏散效果评估,通过强化学习方法细粒度地探索人员分组、个性化导航设置等外部逃生干预措施对最终疏散效果的影响,从而获得最佳的疏散策略。

附图说明

17.此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本技术的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:图1为本发明的流程示意图。

具体实施方式

18.为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。

实施例

19.一种基于分子动力学和机器学习的人群疏散模拟方法,包括以下步骤:s1:获取当前时刻当事人的地理位置、面部朝向以及速度分布;s2:根据地理位置、面部朝向、速度分布以及构建好的当事人受力模型更新当事人的地理位置;具体地,包括:s21:根据当事人受力模型计算当前时刻当事人的加速度:其中, 表示当前时刻的加速度, 表示当事人受力模型,m表示当事人的质量;s22:根据当前时刻的地理位置、面部朝向、速度分布以及加速度更新当事人的地理位置:其中, 表示下一时刻当事人的地理位置, 表示当前时刻当事人的速度分布,表示当前时刻与下一时刻的时间间隔,表示当前时刻当事人的地理位置s3:重复s1-s2,直至当事人达到出口。

20.其中,本实施例的当事人受力模型为:

其中,表示当事人受力模型, 表示当事人在各种因素下的总势能,表示当事人i感受到当对象j的势能,对象j包括其他当事人、障碍物、导航标识、危险物品和/或出口,和为第k种作用势能的特征系数,表示当事人i与对象j之间的距离,表示当事人i的位置信息,表示对象j的位置信息。

21.以下对本实施例的当事人受力模型的构建过程进行说明,在本实施例中,构建当事人受力模型包括三步:第一步:获取人群疏散数据集通过真人实地演习和分析包含疏散或/和逃生场景的过往事故录像得到人群疏散数据集,本实施例中的人群疏散数据集包括的信息有:当事人的个人信息(当事人生理、职业、过往经历、社交关系或/及有无导航辅助)、事故种类信息(火灾、水灾和抢劫等)、现场地理和建筑结构信息(包括事故带来的变化,比如毒气、烟雾、火势、洪水扩散到的区域等)、当事人的面部朝向以及运动轨迹信息等。

22.第二步:根据人群疏散数据集中的运动轨迹信息对人群疏散数据集中的当事人进行分类,通过分类确保每一类人的运动行为模式具有高度的相似性具体地,将人群疏散数据集中的现场地理和建筑结构信息以及当事人的运动轨迹信息提取出来,并根据不同的现场地理和建筑结构信息对当事人的运动轨迹信息进行分类,即:将位于同一现场地理和建筑结构信息下的运动轨迹划分为一类;然后根据分类结果,对位于每一个现场地理和建筑结构信息下的运动轨迹采用聚类算法将轨迹相似的人员分成一类,其中,轨迹的相似性通过轨迹余弦距离定义。

23.将第i个当事人的运动轨迹定义为按照时间先后顺序排列其坐标构成的向量将第i个当事人的运动轨迹定义为按照时间先后顺序排列其坐标构成的向量其中,x,y,z为当事人的空间坐标值,下标表示所处时刻。

24.则任意两个当事人的运动轨迹之间的距离为:

利用k-means聚类算法,根据距离进行人员分类:(1)设分类数目为k,在当事人中随机选择k个当事人的运动轨迹作为初始聚类中心;(2)按照距离的计算方式,计算其他当事人的运动轨迹到各个聚类中心的距离,找距离每个当事人最近的聚类中心,并将其划归到该聚类中心所代表的类中;(3)根据每一类人员的轨迹矢量(向量),重新计算k个聚类中心的轨迹矢量,作为新的中心点,中心被定义为该类轨迹矢量的平均矢量:其中,表示新的聚类中心,表示第i类轨迹中的第j个轨迹矢量,n表示该类轨迹的总数目。

25.(4)重复第(2)和(3)两个计算步骤,直到达到连续100次的迭代都不改变聚类的结果或迭代次数达到上限10000次,确保计算耗时不至于太长。

26.第三步:根据当事人的分类结果和人群疏散数据集利用吸引-排斥模型构建当事人受力模型;具体地:吸引-排斥模型是将影响当事人移动的所有因素分成两类,一类是吸引势能,一类是排斥势能。比如,导航路径是吸引势能,导航标记的路径所在区域的势能就要比其它地方的势能低,对当事人有吸引作用。当事人不能与其余当事人靠的太近(避免碰撞),所以其余当事人就是排斥势能。吸引势能和排斥势能最主要的特点是随着距离的变化,随距离变化又分为随距离增长和随距离衰减两类。随距离增长表现为加速追赶行为,比如快要掉队的情况;随距离衰减表现为避障行为,比如离障碍物越近,当事人减速的幅度越大。

27.在具体运用过程中,当事人i感受到对象j(其他当事人、障碍物、导航标识、危险物品和/或出口)的模型势能为:

其中,表示当事人i感受到当对象j的势能,和为第k种作用势能的特征系数,表示当事人i与对象j之间的距离,表示当事人i的位置信息,表示对象j的位置信息。

28.此时当事人i的受力为:当且时,此时对象间表现为斥力,大小随距离衰减;当且时,表现为引力,大小随距离衰减;当且时,此时对象间表现为引力,大小随距离增加;当且时,此时对象间表现为斥力,大小随距离增加。

29.由于当事人的周围存在多个对象j,因此当事人在各种因素下的总势能为各分势能项的加和,即:其中,表示当事人在各种因素下的总势能;因此,总的受力为:其中,表示当事人受力模型。

30.其中,本实施例的参数和参数的具体值由当事人的种类和影响因素的种类决定,具体地:由于通过人群疏散数据集已经获得了相应影响因素下当事人的离散运动轨迹,所以,对应的加速度可以通过求二阶差分得到:

对应当事人的受力为:其中m为当事人的质量,也就是体重,利用式我们就可以获得各种情况下的受力实际测量值,然后带入式中,采用最小二乘法就可以估计出参数、的具体值。

31.进一步地,考虑到仅仅利用吸引-排斥模型构建的当事人受力模型(势能函数)并不能准确的刻画当事人受到的所有力,基于此,在本实施例中还利用深度学习算法对上述构建的当事人受力模型未能刻画到的其余受力细节进行补偿,得到补偿力场,具体地:在本实施例中通过深度学习算法来建立当事人的个人姿态角度、灾害种类、人员之间的社交关系以及它们同距离的耦合等因素之间的相应规律。具体做法如下:(1)建立深度学习多层神经网络模型,可以采用但不限于resnet模型;(2)训练目标设置为当事人的实际受力减去当事人在吸引-排斥模型(、已经通过最小二乘法确定)下的受力式,得到余量力:(3)获取当事人及与其相关的邻近当事人的信息,包括个人信息、事故种类信息、现场地理和建筑结构信息、当事人面部朝向以及运动轨迹信息等,再将上述信息进行量化处理,编码为深度学习模型的输入特征;其中每一个均为实数。

32.具体编码方法为:对于信息中的实数类信息直接采用数值,比如坐标(x,y,x),依次将3个坐标轴编码到输入特征中:对于字符串类型的数据用0、1、2

…

量化,编码到输入特征中:对于文本类型的数据用自然语言处理中的词向量技术转化为向量:

并编码到输入特征中:如此处理后,余量力就是特征向量的函数:以特征向量为输入,余量力作为输出,训练建立的深度学习模型(比如resnet),可以得到特征向量和余量力之间的函数关系。

33.最终当事人的受力模型为:进一步地,考虑到人群疏散数据集中还可能存在没有运动轨迹信息的当事人,为了便于对没有运动轨迹信息的当事人进行分类,本实施例还通过机器学习的分类算法(决策树、集成学习、深度学习)对当事人的个人信息以及当事人的分类结果进行分类学习,从而根据当事人的种类匹配当事人的运动模式,进而进行分类,具体地:由于当事人的运动行为模式是由其自身特质,也就是由特征向量决定的,所以可以利用机器学习的分类算法(决策树、集成学习、深度学习),从人员分类案例数据中学习当事人的特征向量与人员分类类型(取值范围为1到k,值为自然数)之间的函数关系:利用此函数关系可以实现根据个人信息判定人员的种类,从而解决事先没有运动轨迹数据的人员的分类问题。

34.进一步地,考虑到在人群疏散过程中,如果所有当事人都朝向同一个出口或方向逃跑,则会造成拥堵、摔倒以及踩踏等影响人群疏散的事件发生,为了避免发生这些事件,本实施例中还设置有路径规划步骤,用于在人群疏散时生成规划路径,以引导不同的当事人按照不同的规划路径移动至出口,从而将人群分散转移,提高疏散效率。

35.具体地,本实施例采用强化学习搜寻最佳的疏散策略进行路径规划。其中,本实施例的疏散策略定义为:为当事人提供个性化逃生信息辅助,包括:(1)设置个性化的导航目的地序列:在到达出口之前,设置中间导航点,以协调人群的整体运动行为。其中,考虑到策略空间的维度,本实施例设置目的地序列长度为3,即:设置三个导航点,第一个和第二个为中间点,第三个为出口:

其中,表示第i个人的第1个导航点的坐标,表示第i个人的第2个导航点的坐标,出口为最终导航点。

36.(2)设置干预信息:根据当事人的当前位置,利用路径规划算法为其提供到达目的地的路径。本实施例在现有的多种路径规划算法中选择但不限于dijkstra算法、算法以及蚁群算法进行路径规划:在人群疏散过程中,由于每个当事人导航目的地序列设置不同以及导航路径的规划不同将会极大地影响最终总体疏散效果,所以本实施例中疏散策略为两者的联合,即:疏散策略的优劣通过模拟人群在此疏散策略下的疏散效果来确定,其中疏散效果可用成功逃生的人员数目(权重0.8)和逃生所用最长时间(权重0.2)来量化,即:其中,为成功逃生的当事人平均所用的逃生时间,为归一化常数,使得。

37.因此,在本方案中,通过上述疏散策略和score的大小可以很好地为疏散人群中不同的当事人制定各自最佳的疏散路线,在提高人群疏散效率的同时降低当事人的伤亡率。

38.值得说明的是,即使做了路径规划,但在疏散过程中,还是或多或少的存在某些特定的恶性事件发生,从而使得当事人丧失行动能力失去逃生可能,对于这些情况,在进行模拟人群疏散时,可以将当事人变更为模拟场景的障碍物,不再追踪其移动。

39.例如:(1)踩踏事件;当事人在人群中发生严重碰撞时,会以一定概率摔倒,摔倒如果发生在人群中或楼梯处则会引起踩踏事件。由于在碰撞时,当事人质量越大越不容易摔倒,相对碰撞速度越大越容易摔倒,楼梯处、湿滑处容易摔倒,所以在本实施例中,将摔倒的概率设置为:其中,表示摔倒的概率,表示场地特点的系数,其中,楼梯和地面摩擦力小的地方系数的数值较大,为碰撞时的相对速度,m为当事人的质量。

40.当当事人发生摔倒时,如果半径为1米的范围内有超过4个其他当事人,则会引起踩踏事件。在楼梯处踩踏事件会导致楼梯能够容纳的所有人无法成功逃生;在平地处会导致直接碰撞的当事人被踩踏不能逃生;当发生踩踏事件后,由于当事人和相关人员均会影响其他当事人逃生,因此,当发生踩踏事件后,将当事人和相关人员均设置为障碍物。

41.(2)与有害物质接触;与洪水、毒气以及火焰等有害物质接触会导致当事人无法成功逃生。

42.(3)当事人所在区域突然变更为障碍物区域;比如火灾引起房屋结构倒塌。

43.以下,对本方案的原理进行说明:人群的疏散模拟问题本质上是人群个体的空间位置和朝向随时间演化的模拟问题。在物理学领域,大量微观对象的协同运动模拟可以通过分子动力学模拟技术得到。分子动力学模拟是一种成熟的模拟大量分子空间位置和朝向随时间演化的方法。它将时间离散化成时间片段,在每个时间片段内,以牛顿运动定律为基础,通过势能函数来刻画原子之间以及背景环境对原子运动的影响,一个时间片段结束后,原子们的坐标、速度会发生变化,势能函数也会因为这些变化得到更新,模拟进入下一个时间片段,最终反复迭代该过程得到每个原子的长时间运动轨迹信息。在分子动力学模拟技术中,势能函数是原子种类、原子之间的距离以及背景势场的标量函数。而人群的运动与原子群的运动有极大的相似之处,即:人的运动行为也会受到人的类型(比如朋友、亲人等)、人之间的距离(比如亲人之间倾向于靠近,陌生人之间倾向于远离)以及背景环境(比如人群的移动方向、是否有导航路径等)因素的影响;因此,在本方案中,将个人建模为原子,将结伴而行的小团体建模为分子,将人群建模为分子群,人群的运动被建模为分子群在势场环境下的动力学演化过程;人的智力、心理、生理因素以及环境中的障碍物、烟、火、毒等危险因素和外部导航干预因素对人群运动行为的影响均被建模到势场中。即:具体的势场下,当事人的受力细节由吸引-排斥模型结合人群在疏散过程中的真实运动轨迹数据通过机器学习算法得到。

44.以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1