计算机机壳的制作方法

1.本实用新型是有关于一种计算机设备,尤其是关于一种具有嵌入式光源的计算机机壳。

背景技术:

2.以桌面计算机的主机为例,过去多半着眼于速度及功能的提升,在外观或其他附属功能上均未见着力。因此,一般所见的计算机主机,其机壳多半是由数片冲压成型的钢板组成直立长方形,与一般纯功能性的工业产品相同,并无可观之处。

3.为了博取消费者的青睐,希望能通过外观的改变来扩展不同层面的消费群。

技术实现要素:

4.有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种具有灯光变化效果的计算机机壳。

5.该计算机机壳包含一主体单元,及至少一发光单元。该主体单元包括一围绕出一容置空间的外壳,及数个设置于该外壳上的第一接触电极,该外壳的侧边形成有一显露该容置空间的开口。该发光单元是设置于该外壳上且至少封挡该开口,并包括一透光基板、一设置于该透光基板上的透明导电膜、数个间隔设置于该透明导电膜上的发光晶粒及数个设置于该透明导电膜上且与所述数个发光晶粒电连接的第二接触电极。该透光基板设置于该外壳时,所述第二接触电极与相对应的所述第一接触电极电连接。

6.本实用新型的另一技术手段,是在于该外壳具有一呈矩形中空的壳体部,及数个由该壳体部延伸而成的边框部,所述数个边框部共同围绕界定出该开口,所述数个第一接触电极至少设置于任意两个边框部上。

7.本实用新型的另一技术手段,是在于该主体单元还包括一设置于该外壳的前侧上方且横向延伸的上凸肋,及一设置于该外壳的前侧下方且横向延伸的下凸肋。

8.本实用新型的另一技术手段,是在于该主体单元还包括两个分别连接该上凸肋与该下凸肋的两端且纵向延伸的连接板,及数个间隔设置于该两个连接板上的凸块,所述凸块的末端在水平方向是不突出于该上凸肋与该下凸肋。

9.本实用新型的另一技术手段,是在于该发光单元的数量为两个,其中一个封挡于该外壳的开口,另一个设置于该外壳的前侧且结合于该上凸肋及该下凸肋。

10.本实用新型的另一技术手段,是在于数个所述第一接触电极还设置于该上凸肋以及该下凸肋,设置于该外壳前侧的发光单元的数个所述第二接触电极是分别与设置于该上凸肋以及该下凸肋的所述第一接触电极电连接。

11.本实用新型的另一技术手段,是在于设置于该外壳前侧的该发光单元、该上凸肋、该下凸肋与所述凸块共同界定出数个通风口。

12.本实用新型的另一技术手段,是在于每一发光单元的该透光基板上形成有数个螺孔,该外壳的该边框部、该上凸肋及该下凸肋分别形成有数个锁合孔,该主体单元还包括数个锁合件并分别穿过所述数个螺孔及所述数个锁合孔将所述发光单元结合于该外壳上。

13.本实用新型的另一技术手段,是在于所述数个发光晶粒于该透明导电膜上是呈矩阵排列。

14.本实用新型的另一技术手段,是在于每一发光晶粒可以散发rgb三原色。

15.本实用新型的功效在于:该发光单元的透光基板可以展示该外壳的内部,而所述发光晶粒于通电控制后可以散发光线,提升视觉感受。

附图说明

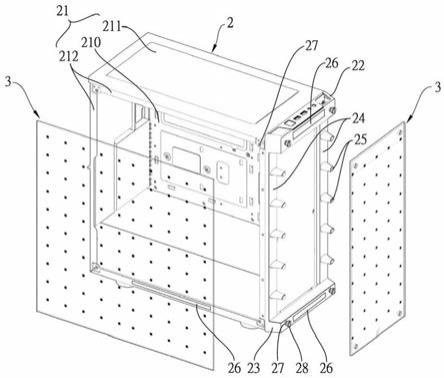

16.图1是一立体图,说明本实用新型计算机机壳的较佳实施例;

17.图2是一分解图,说明发光单元与外壳分离的态样;

18.图3是一分解图,说明发光单元的组成组件;

19.图4是一示意图,说明本实用新型中的发光控制方式。

20.附图中的符号说明:

21.2 主体单元;21 外壳;210 开口;211 壳体部;212 边框部;22 上凸肋;23 下凸肋;24 连接板;25 凸块;26 第一接触电极;27 锁合孔;28 锁合件;3 发光单元;31 透光基板;310 穿孔;32 透明导电膜;33 发光晶粒;34 第二接触电极;4 通风口;51 主板;52 灯光控制器;53 驱动芯片。

具体实施方式

22.关于本实用新型的相关申请专利特色与技术内容,在以下配合参考图式的较佳实施例的详细说明中,将可清楚地呈现。在进行详细说明前应注意的是,类似的组件是以相同的编号来做表示。

23.参阅图1及图2,为本实用新型计算机机壳的较佳实施例,包含一主体单元2,及两个发光单元3。

24.如图2所示,该主体单元2包括一围绕出一容置空间的外壳21、一设置于该外壳21的前侧上方且横向延伸的上凸肋22、一设置于该外壳21的前侧下方且横向延伸的下凸肋23、两个分别连接该上凸肋22与该下凸肋23的两端且纵向延伸的连接板24,及数个间隔设置于该两个连接板24上的凸块25,及数个第一接触电极26。其中,所述凸块25的末端在水平方向是不凸出于该上凸肋22与该下凸肋23,而所述第一接触电极26是与设置于该外壳21内的电源(图未示)形成电连接。

25.该外壳21的侧边形成有一显露该容置空间的开口210,更详细地说,该外壳21具有一呈矩形中空的壳体部211,及数个由该壳体部211延伸而成的边框部212,所述数个边框部212共同围绕界定出该开口210。另外,于本实施例中,所述第一接触电极26是设置在上下两个边框部212,以及该上凸肋22与该下凸肋23的位置。

26.该两个发光单元3中,其中一个是设置于该外壳21的侧边且封挡该开口210,另一个则是设置于该外壳21的前侧且与该上凸肋22与该下凸肋23接触。

27.参阅图3,每一发光单元3包括一透光基板31、一设置于该透光基板31上的透明导电膜32、数个间隔设置于该透明导电膜32上的发光晶粒33,及数个设置于该透明导电膜32上且与所述数个发光晶粒33电连接的第二接触电极34。所述数个发光晶粒33于该透明导电膜32上是呈矩阵排列。每一发光晶粒33可以散发rgb三原色。要特别说明的是,于本实施例

中,该透明导电膜32是已形成有电路布线(layout),因此所述发光晶粒33与所述第二接触电极34是通过电路布线形成电连接。由于电路布线方式及布线图样(pattern)为本领域中具有通常知识者所能理解,也非本方案重点,因此不再赘述及绘示。

28.每一发光单元3的该透光基板31上形成有数个穿孔310,该外壳21的该边框部212、该上凸肋22及该下凸肋23分别形成有数个锁合孔27,该主体单元2还包括数个锁合件28。当该两个发光单元3要结合于该外壳21时,所述数个锁合件28是分别穿过所述数个穿孔310及所述数个锁合孔27,将所述发光单元3结合于该外壳21上。而当所述发光单元3结合于该外壳21上时,所述发光单元3上的所述第二接触电极34是与该外壳21上的所述第一接触电极26接触形成电连接。

29.另外,设置于该外壳21前侧的该发光单元3,配合该上凸肋22、该下凸肋23与所述凸块25共同界定出数个通风口4(见图1)。

30.配合参阅图4,该外壳21内设置有一主板51,及一灯光控制器52,两者之间可通过usb进行讯号传输,而所述第一接触电极26是电连接于该灯光控制器52。该主板51包括安装有灯光控制软件(lighting effect control software)的操作系统,及设置上述软件所需的硬件(包括cup、dram、数据储存组件及驱动器等),该灯光控制器52包括微控制器单元(mcu),用以送出灯光控制讯号,并经由所述第一接触电极26及所述第二接触电极34将灯光控制讯号传送至所述发光单元3。

31.该主板51可以利用内建的灯光控制软件,或是另外安装于操作系统上的应用程序设定发光模式程序,并将发光模式程序传送或储存至该灯光控制器52中,该灯光控制器52再依据灯效控制程序中的寻址数据及灯效数据控制一驱动芯片53,以驱动所述发光晶粒33输出指定的颜色及亮度。

32.本实用新型计算机机壳通过上述结构设计,具有以下所述的优点:

33.一、外观具有色彩变化:所述发光单元3与该外壳21结合后,所述第一接触电极26及所述第二接触电极34互相接触导通,因此可以通过内建程序或另外安装的应用程序控制所述发光晶粒33发光,还可以改变所述发光晶粒33发光的顺序以及颜色,使计算机机壳不但能发光还能产生色彩变化。

34.二、不影响散热:由于设置于该外壳21前侧的该发光单元3,配合该上凸肋22、该下凸肋23与所述凸块25共同界定出所述通风口4,因此当设置于该外壳21内部的风扇(图未示)运作时,外部空气可以经由所述通风口4进入该外壳21内让空气流通进行散热,不会因为该发光单元3的设置而影响散热效果。

35.三、具有展示功能:由于光线可以穿透该透光基板31与该透明导电膜32,因此通过设置于该外壳21的侧边的该发光单元3可以观看到该外壳21所围绕的该容置空间,具有展示效果。

36.综上所述,该发光单元配合内建程序的控制,可以改变所述发光晶粒的颜色以及发光顺序,使外观具有颜色变化。位于前侧的该发光单元与该外壳共同形成通风口,不影响散热效率,而位于侧边的该发光单元可以观看到该外壳的该容置空间,具有展示效果,故确实能达成本实用新型的目的。

37.以上所述,仅为本实用新型的较佳实施例而已,当不能以此限定本实用新型实施的范围,即大凡依本实用新型申请专利范围及实用新型说明内容所作的简单的等效变化与

修饰,皆仍属本实用新型专利涵盖的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1