一种三角洲相单砂体前积结构地质框架模型的搭建方法与流程

1.本发明涉及一种三角洲相单砂体前积结构地质框架模型的搭建方法,属于油气田开发领域。

背景技术:

2.三角洲是当今沉积学研究热点和油气勘探重点对象。该类储层在沉积演化过程中,不同期次和不同微相的砂体在空间内前积叠置,甚至与河流相沉积的相互演化,导致储层内部的结构关系复杂多变,地层对比可能出现平对和斜对穿插发育的现象,对流体的运移产生重要影响。随着油田开发程度的逐年提高,井网密度不断增大,开展精细地质建模是开发地质研究的重要内容。

3.前人三角洲相建模的层面通常为油组级别,一般由地震解释层面作为建模输入层面,而本次研究旨在建立模型精度到单砂体级别(平均厚度几米到十几米)。由于地震解释无法精细解释到该精度,而单砂体前积结构需要合理表达在地质模型中,本次研究针对复合砂体地质模式的认识,对其划分单砂体,确定复合砂体中发育的砂体期次与叠置关系,从而绘制沉积相图,并通过单砂体间接触关系刻画单砂体的层面模型,从而实现三角洲相单砂体前积结构框架的搭建。

技术实现要素:

4.本发明的目的是为了克服上述背景技术的不足,提供一种三角洲相单砂体前积结构地质框架模型的搭建方法。

5.本发明提供一种三角洲相单砂体前积结构地质框架模型的搭建方法,包括如下步骤:

6.1)结合基础地质数据进行复合砂体解剖和沉积相图绘制;

7.2)基于步骤1)中的复合砂体解剖结果搭建断层模型;

8.3)基于步骤1)中的复合砂体解剖结果和沉积相图构建层面模型;

9.4)基于步骤3)的层面模型和步骤2的断层模型,实现框架模型的搭建。

10.其中,所述步骤1)的基础地质数据包括地震剖面,单井流体数据、测井曲线以及综合全区的地质认识。

11.其中,所述步骤1)中复合砂体解剖的具体方法为:利用垂直与平行物源方向连井剖面及其对应的地震剖面,结合井上流体特征、自然伽马与电阻率等测井曲线,在剖面上划分复合砂体框架内的单砂体垂向发育的期次;所述复合砂体解剖结果包括平面和/或剖面上的至少两套单砂体及砂体间前积叠置关系。所述解剖结果还包括复合砂体顶底面,所述复合砂体顶底面,可以体现在沉积相图中。

12.其中,所述步骤1)中沉积相图绘制的方法为:结合储层在平面上的发育特征,使平面、剖面上各单砂体的叠置关系满足复合砂体解剖结果,得到沉积相图。

13.其中,所述步骤2)中利用petrel 2020软件,采用角点网格法等常规建模方法搭建

断层模型。

14.其中,所述步骤2)中,搭建断层模型具体方法为:小断层处理,断层pillar方向处理,断层接触关系处理,断层网格化。

15.其中,所述步骤3)中,层面模型搭建基于地震解释的复合砂体顶底面、单井分层与沉积相图进行构建,其核心是做出合理的复合砂体内部的单砂体界面。

16.其中,所述步骤3)中,以复合砂体s1为例,通过复合砂体解剖,细分出n个单砂体,分别为单砂体s1-1、单砂体s1-2、单砂体s1-3、

……

、单砂体s1-n,n为大于等于3的整数;以建立单砂体s1-2顶面为例,层面模型搭建步骤如下:

17.31)s1-2顶面点数据集合:s1-3顶面与s1-2底面及其中井点值合并作为s1-2顶面差值点数据集合,该范围为圈定范围;

18.32)s1-2在步骤三(1)圈定区域外取值方法:根据s1以及其内部砂体为前积结构,令s1-2在与顶面贴合处于s1顶面值相等,同时s1-2底面与s1底面值相等;

19.33)插值得到s1-2顶面:借助虚拟点将s1-2在圈定区域外与s1顶底面贴合,并与s1-2顶面点集合,得到s1-2顶面;

20.重复上述方法得到复合砂体内部各单砂体顶面。

21.9.根据权利要求1所述的三角洲相单砂体前积结构地质框架模型的搭建方法,其特征在于,所述步骤4)中,基于层面模型,按照具体模型网格大小的要求,对每层进行劈分,从而完成框架模型的搭建。所述具体模型网格大小的要求可以根据使用者的实际需求设定,也可以根据本领域的常用尺寸设定。

22.其中,所述步骤4)中,基于层面模型,统计在目的层的每口井的厚度,其中a井厚度最大为x(m),若建模网格大小是n(m),则该层分层数为x/n。按照此方法对每层进行分层,从而完成框架模型的搭建。

23.本发明由于采取以上技术方案,其具有以下优点:本发明基于开发后期密井网优势,将三角洲相进行复合砂体精细解剖,利用井上单砂体分层信息与砂体间叠置关系刻画单砂体层面,借助此层面搭建框架模型能够有效指导精细地质建模,为数模有效拟合奠定基础。

附图说明

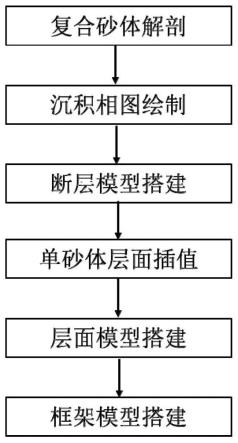

24.图1是本发明方法的流程示意图;

25.图2是本发明实施例中沿物源方向的连井剖面图;

26.图3是本发明实施例中研究区目的层沉积相图;

27.图4是本发明实施例中研究区断层模型图;

28.图5是本发明实施例中研究区sand6-2砂体顶面构建流程图;

29.图6是本发明实施例中研究区层面模型图;

30.图7是本发明实施例中研究区框架模型图;

具体实施方式

31.下面结合附图和实施例对本发明进行详细的描述,但该实施例不应理解为对本发明的限制。

32.发明概述,本发明提供的一种三角洲相单砂体前积结构地质框架模型的搭建方法,包括如下步骤:

33.一、复合砂体解剖与沉积相图绘制。

34.结合地震剖面,单井流体数据、测井曲线以及综合全区的地质认识,针对复合砂体解剖出单砂体的期次与叠置关系,并绘制相应的沉积相图。复合砂体解剖与沉积相图绘制步骤如下:

35.(1)复合砂体解剖:利用垂直与平行物源方向连井剖面及其对应的地震剖面,结合井上流体特征、自然伽马与电阻率等测井曲线,在剖面上划分复合砂体框架内的单砂体垂向发育的期次。

36.(2)沉积相图绘制:结合储层在平面上的发育特征,使平面、剖面上各单砂体的叠置关系满足步骤一(1)的复合砂体解剖结果。

37.二、断层模型搭建。

38.利用petrel 2020软件,采用角点网格法等常规建模方法搭建断层模型。具体方法为小断层处理,断层pillar方向处理,断层接触关系处理,断层网格化。

39.三、层面模型搭建。

40.层面模型搭建的核心是做出合理的复合砂体内部的单砂体界面,本方法基于地震解释的复合砂体顶底面、单井分层与沉积相图来构建。层面模型搭建步骤如下:

41.以复合砂体s1为例,通过复合砂体解剖,细分出5个单砂体,现建立单砂体s1-2顶面。

42.(1)s1-2顶面点数据集合:s1-3顶面与s1-2底面及其中井点值合并作为s1-2顶面差值点数据集合,该范围为圈定范围;

43.(2)s1-2在步骤三(1)圈定区域外取值方法:根据s1以及其内部砂体为前积结构,令s1-2在与顶面贴合处于s1顶面值相等,同时s1-2底面与s1底面值相等。

44.(3)插值得到s1-2顶面:借助虚拟点将s1-2在圈定区域外与s1顶底面贴合,并与s1-2顶面点集合,得到s1-2顶面。

45.以此方法得到复合砂体内部各单砂体顶面。

46.四、框架模型搭建。

47.基于层面模型,按照具体模型网格大小的要求,对每层进行劈分,从而完成框架模型的搭建。基于层面模型,统计在目的层的每口井的厚度,其中a井厚度最大为x(m),若建模网格大小是n(m),则该层分层数为x/n。按照此方法对每层进行分层,从而完成框架模型的搭建。

48.实施例1

49.如图1所示,本发明提供的一种三角洲相单砂体前积结构地质框架模型的搭建方法。以中国东部渤海s油田的a砂体为实施例作进一步说明。

50.s油田a砂体是辫状河三角洲沉积,a砂体由sand1-sand6共6套复合砂体组成,本发明采用以下技术方案实现三角洲相中sand6的单砂体前积结构地质框架模型的搭建。

51.一、复合砂体解剖与沉积相图绘制。

52.结合地震剖面,单井流体数据、测井曲线以及综合全区的地质认识,针对复合砂体解剖出单砂体的期次与叠置关系,并绘制相应的沉积相图。

53.(1)复合砂体解剖:利用平行物源方向连井剖面及其对应的地震剖面,见图2,结合井上流体特征、自然伽马与电阻率等测井曲线,在剖面在划分复合砂体框架内的单砂体垂向发育的期次。通过数十条平行与垂直物源剖面的分析对比,sand6解剖出5套单砂体,分别是命名为sand6-1、sand6-2、sand6-3、sand6-4、sand6-5,在图2剖面和构型解剖中可看出sand6-1、sand6-2、sand6-3、sand6-4是前积叠置关系,图3中也可看见平面上的接触关系,sand6-5则是与sand6-1同期沉积的砂体,各个砂体的位置关系如图3所示,其中在图2展示sand6-1至sand6-4砂体,呈前积结构叠置发育。

54.(2)沉积相图绘制:结合储层在平面上的发育特征,以及步骤一(1)的复合砂体解剖结果,考虑平面与剖面单砂体的叠置关系,绘制sand6沉积相图,如图3所示,图3为通过复合砂体解剖得到的立体的沉积相图,能反映(1)中解剖的5个单砂体,其中虚线为砂体下边界,实线为砂体上边界。

55.二、断层模型搭建。

56.利用petrel 2020软件,采用角点网格法等常规建模方法搭建断层模型。具体方法为小断层处理,断层pillar方向处理,断层接触关系处理,断层网格化。研究区共有8条断层,采用常规方法进行断层建模,见图4,图4中有在petrel模型中进行断层建模时的八条断层pillar,图中显示断层发育、分布关系,也是断层建模的必要步骤之一。

57.三、层面模型搭建。

58.层面模型搭建的核心是做出合理的复合砂体内部的单砂体界面,本方法基于地震解释的复合砂体顶底面、单井分层与沉积相图来构建。

59.研究区复合砂体sand6通过复合砂体解剖,细分为5个单砂体,现以建立单砂体sand6-2顶面为例:

60.(1)sand6-2顶面点数据集合:如图5(a),sand6-2砂体为虚线范围,sand6-3砂体为实线范围,sand6-3顶面(左侧实线)与sand6-2底面(右侧虚线)及两条线相交井点z值合并作为sand6-2顶面差值点数据集合,该范围为圈定范围;

61.(2)sand6-2在步骤三(1)圈定区域外取值方法:根据sand6以及其内部砂体为前积结构,令sand6-2左侧与顶面贴合处于sand6顶面值相等,令sand6-2底面右侧与sand6底面值相等,借助虚拟点将sand6-2在圈定区域外与sand6顶底面贴合,见图5(b)。

62.(3)差值得到sand6-2顶面:将步骤三中的(1)、(2)点合并,插值,从而得到sand6-2顶面见图5(c)。

63.重复上述方法得到复合砂体内部各单砂体顶面,得到层面模型,如图6所示。

64.四、框架模型搭建。

65.基于层面模型,按照具体模型网格大小的要求(可以根据实际项目需求以及工区中构造或砂体大小,比如要求精细、研究时间长或者砂体规模小,给10m*10m,而项目比较紧急或者砂体规模较大,可以给50m*50m),对每层进行劈分,从而完成框架模型的搭建。

66.统计每口井在目的层的井上厚度,其中a22井在sand6-2砂体的厚度最大,为23.8(m),若建模网格大小是1(m),则该层分层数为24。按照此方法对每层进行分层,从而完成框架模型的搭建,见图7。图7为将图6中的层面模型,根据纵向每个1m的要求分层(layering),搭建框架模型截图,这个模型表达了前文在平面和剖面上分析的sand6-1、sand6-2、sand6-3、sand6-4的前积叠置关系。

67.本发明以复合砂体构型解剖为约束,借助储层内部单砂体之间的组合关系和叠置样式等结构信息绘制单砂体顶面并反映地质模型中,能够有效指导精细地质建模。

68.上述各实施例仅用于说明本发明,其中方法实施的各个步骤等都是可以有所变化的,各部件的结构、砂体解剖需要对比的剖面个数及其虚拟点设置等都是可以有所变化的,凡是在本发明技术方案的基础上进行的等同变换和改进,均不应排除在本发明的保护范围之外。

69.本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1