一种反压卸荷式棚洞结构设计的验证方法与流程

1.本发明涉及公路工程技术领域,特别涉及一种反压卸荷式棚洞结构设计的验证方法。

背景技术:

2.棚洞作为滚石防治最有效、最普遍的工程技术之一,已被广泛应用于山区公路边坡落石的防治中。现有的棚洞形式包括拱形棚洞、梁板式棚洞、悬臂式棚洞等。其中,悬臂式棚洞可用于线路一侧无地基施工条件或基础条件较差而对应一侧地基条件相对良好的地段。目前常用的悬臂式棚洞,其悬臂梁板通常与立墙正交,当落石发生后,梁板悬臂端易堆积大量落石,不仅减小棚洞结构整体的抗倾覆稳定性,还加大了悬臂梁板与立墙连接处产生的弯矩,对过往车辆造成严重安全隐患。

3.为解决此问题,专利号为:cn202122082720.5的实用新型专利“一种反倾斜悬臂式棚洞结构”中以提供了一种反倾斜悬臂式棚洞结构,该反倾斜悬臂式棚洞结构能够使得斜坡落石发生后,落石不会大量堆积在反倾斜向板外侧及中部;会滑至内侧,始终保持棚洞结构内侧承受的土压力大于外侧,实现对结构的反压卸荷。此种情况不仅能减小立墙与反倾斜向板相交处的弯矩,还能提高棚洞结构的抗倾覆性能,大大提高了棚洞结构的安全性和耐久性。

4.为了避免设计的该倾斜悬臂式棚洞结构在实际应用中出现安全问题,本技术提供一种反压卸荷式棚洞结构设计的验证方法。

技术实现要素:

5.本发明提供一种反压卸荷式棚洞结构设计验证方法,旨在对设计阶段的倾斜悬臂式棚洞结构进行安全性验证,提早发现倾斜悬臂式棚洞结构的安全问题,避免存在安全问题的倾斜悬臂式棚洞结构设计应用于实际公路工程。

6.本发明采用的技术方案为:

7.一种反压卸荷式棚洞结构设计的验证方法,该反压卸荷式棚洞结构设计的验证方法针对设计阶段的反压卸荷式棚洞结构,包括以下步骤:

8.步骤1在设计的反压卸荷式棚洞结构上进行落石受力分析,通过落石受力分析能够判断落石滚落至倾斜板上任意位置时能够向边坡一侧滚落;

9.步骤2在设计的反压卸荷式棚洞结构上进行落石堆积后重心点位置分析,通过落石堆积后重心点位置分析能够判断落石或坍塌体的重心能够始终保持在立墙靠近边坡一侧;

10.当反压卸荷式棚洞结构同时满足步骤1和步骤2时,则反压卸荷式棚洞结构安全,反之当反压卸荷式棚洞结构不满足步骤1或步骤2时,则反压卸荷式棚洞结构存在安全问题。

11.进一步,步骤1在设计的反压卸荷式棚洞结构上进行落石受力分析具体为:

12.计算倾斜板与水平面夹角θ的正切函数tanθ,即倾斜板坡度;当倾斜板坡度大于等于落石与倾斜板顶面摩擦系数μ时,则倾斜板上任意位置处的落石均能够向倾斜板靠近边坡一端滚落,反之当倾斜板坡度小于落石与倾斜板顶面摩擦系数μ时,则该反压卸荷式棚洞结构的倾斜板不能保证落石向边坡一侧滑落,即该反压卸荷式棚洞结构的倾斜板存在安全问题。

13.进一步,步骤2在设计的反压卸荷式棚洞结构上进行落石堆积后重心点位置分析具体为:

14.以立墙与倾斜板连接处的中心点为坐标原点建立x、y轴直角坐标系,求取倾斜板顶面的高点a、低点c、以及高点a与边坡水平连线的相交点b在该x、y轴直角坐标系中的坐标,即a(x1,y1)、b(x2,y2)、c(x3,y3);

15.当时,则落石堆积后的重心点位置位于y轴与边坡之间区域,即立墙靠近边坡一侧,则该反压卸荷式棚洞结构安全,反之当时,则落石堆积后的重心点位置位于y轴与棚洞之间区域,及立墙靠近棚洞一侧,则该反压卸荷式棚洞结构存在安全问题。

16.进一步,当倾斜板表面涂有水泥砂浆时,则倾斜板顶面摩擦系数μ=0.2,则倾斜板坡度大于等于20%。

17.本发明的有益效果是:

18.该反压卸荷式棚洞结构设计的验证方法针对设计阶段的反压卸荷式棚洞结构,包括在设计的反压卸荷式棚洞结构上进行落石受力分析和进行落石堆积后重心点位置分析;当反压卸荷式棚洞结构同时满足落石受力分析、落石堆积后重心点位置分析和立墙墙趾及卸荷台长度验证时,则该反压卸荷式棚洞结构安全,反之当反压卸荷式棚洞结构不满足任一条件时,则该反压卸荷式棚洞结构存在安全问题。通过该反压卸荷式棚洞结构设计的验证方法能够对设计阶段的倾斜悬臂式棚洞结构进行安全性验证,保证倾斜悬臂式棚洞结构实现反压卸荷,减小斜板弯矩,优化结构受力性能,提高结构耐久性,始终保持倾斜板上堆积土石的重心在靠近边坡一侧,确保结构的抗倾覆稳定性,避免在实际应用中出现安全问题。

附图说明

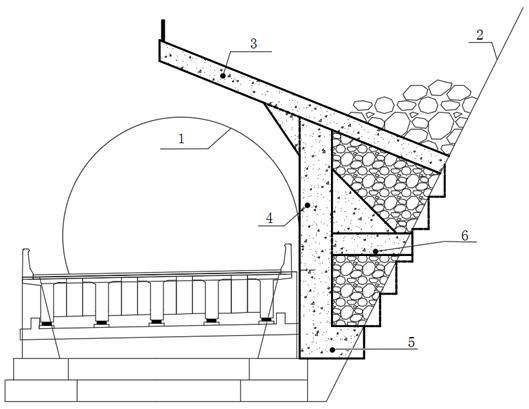

19.图1和图2为反压卸荷式棚洞结构图;

20.图3为本发明单落石受力分析图;

21.图4为本发明落石堆积后重心点位置分析图;

22.图1-4中,1-棚洞,2-边坡,3-倾斜板,4-立墙,5-墙趾,6-卸荷台。

具体实施方式

23.下面将结合本发明实施例的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚,完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实

施例,都属于本发明保护的范围。

24.反压卸荷式棚洞结构如图1-2所示,反压卸荷式棚洞结构设于棚洞1与边坡2之间,反压卸荷式棚洞结构包括倾斜板3和立墙4,立墙4顶部与倾斜板3中部连接,立墙4通过其底部墙趾5及中部卸荷台6延伸至边坡2内进行固定。反压卸荷式棚洞结构能够落石发生后,使落石滑至靠近边坡2一侧,始终保持棚洞结构一侧承受的土压力小于边坡2侧,实现对结构的反压卸荷,减小立墙4与倾斜板3相交处的弯矩,提高棚洞结构的抗倾覆性能。本实施例提出了一种反压卸荷式棚洞结构设计的验证方法,旨在对设计阶段的倾斜悬臂式棚洞结构进行安全性验证,提早发现倾斜悬臂式棚洞结构的安全问题,避免存在安全问题的倾斜悬臂式棚洞结构设计应用于实际公路工程。

25.该反压卸荷式棚洞结构设计的验证方法包括以下步骤:

26.步骤1在设计的反压卸荷式棚洞结构上进行落石受力分析,通过落石受力分析能够判断落石滚落至倾斜板3上任意位置时能够向边坡2一侧滚落;

27.具体的,计算倾斜板3与水平面夹角θ的正切函数tanθ,即倾斜板3坡度;当倾斜板3坡度大于等于落石与倾斜板3顶面摩擦系数μ时,则倾斜板3上任意位置处的落石均能够向倾斜板3靠近边坡2一端滚落,反之当倾斜板3坡度小于落石与倾斜板3顶面摩擦系数μ时,则该反压卸荷式棚洞结构的倾斜板3不能保证落石向边坡2一侧滑落,即该反压卸荷式棚洞结构的倾斜板3存在安全问题。

28.当发生落石后对落石进行受力分析,如图3所示,落石落于倾斜板3上后,其自身重力分解为两个方向,其中一个为沿倾斜板3向下滚动的力gsinθ,一个为与倾斜板3垂直且向下的力gsosθ,同时落石还受倾斜板3的支持力fn及摩擦力μfn,若要实现落石能够向倾斜板3靠近边坡2一端滚落,则需要满足gsinθ≥μfn,即gsinθ≥μgsosθ,其中g为落石重力,μ为倾斜板3顶面摩擦系数,θ为落石重力方向与倾斜板3垂直向下方向的夹角。同时由几何原理能够证明落石重力方向与倾斜板3垂直向下方向的夹角θ与倾斜板3和水平面的夹角相等;由坡度的定义可将gsinθ≥μgsosθ推导为:tanθ≥μ,即倾斜板3坡度大于等于落石与倾斜板3顶面摩擦系数μ时,倾斜板3上任意位置处的落石均能够向倾斜板3靠近边坡2一端滚落,反之当倾斜板3坡度小于落石与倾斜板3顶面摩擦系数μ时,则落石不能向倾斜板3靠近边坡2一端滚落。

29.由于在公路工程实际施工过程中,倾斜板3多整体采用水泥砂浆或采用其它材质制作后在其表面涂刷水泥砂浆,因此倾斜板3顶面摩擦系数μ=0.2,由tanθ≥μ可知,倾斜板3坡度需要大于等于20%。

30.步骤2在设计的反压卸荷式棚洞结构上进行落石堆积后重心点位置分析,通过落石堆积后重心点位置分析能够判断落石或坍塌体的重心能够始终保持在立墙4靠近边坡2一侧;

31.具体的,以立墙4与倾斜板3连按处的中心点为坐标原点建立x、y轴直角坐标系,求取倾斜板3顶面的高点a、低点c、以及高点a与边坡2水平连线的相交点b在该x、y轴直角坐标系中的坐标,即a(x1,y1)、b(x2,y2)、c(x3,y3);当时,则落石堆积后的重心点位置位于y轴与边坡2之间区域,即立墙4靠近边坡2一侧,则该反压卸荷式棚洞结构安全,反之当时,则落石堆积后的重心点位置位于y轴与棚洞1之间区域,及立墙4靠近

棚洞1一侧,则该反压卸荷式棚洞结构存在安全问题。

32.为了对步骤2进行理论验证,如图4所示,进行倾斜板3建模;建模中立墙4厚度取1.5m,棚洞1轮廓半径为5.5m,立墙4右侧倾斜板3水平投影需超过隧道轮廓圆心才有较好的落石防护效果,这里取立墙4左侧倾斜板3水平投影l1=6.5m;由路基与边坡2的距离计算得到立墙4右侧倾斜板3水平投影l2=5m。由立墙4与倾斜板3连接处的中心点为坐标原点建立x、y轴直角坐标系,已知倾斜板3右侧区域立墙4与边坡2之间区域重心点坐标为(1.96,0.73);通过数理知识计算可得到a、b、c三点的坐标分别为a(-7.25,1.81)、b(7.38,1.81)、c(5.75,-1.44),则有:1.44),则有:由此可见,所得数值与已知重心点坐标的x轴坐标值相同,当该数值>0时则重心点位于倾斜板3靠近边坡2一侧,结构抗倾覆稳定性较好,反之当该数值<0时则重心点位于倾斜板3靠近棚洞1一侧,结构存在安全问题。

33.综上所述,利用该反压卸荷式棚洞结构设计的验证方法对设计阶段的倾斜悬臂式棚洞结构进行安全性验证;当反压卸荷式棚洞结构同时满足步骤1和步骤2时,则反压卸荷式棚洞结构安全,可公路工程中进行实际施工;反之当反压卸荷式棚洞结构不满足步骤1或步骤2时,则反压卸荷式棚洞结构不能保证棚洞1安全,存在安全问题。

34.以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1