仓储、运输和智能终端联动的LNG管理方法及物联网系统与流程

仓储、运输和智能终端联动的lng管理方法及物联网系统

技术领域

1.本发明涉及物联网及大数据技术领域,尤其涉及仓储、运输和智能终端联动的lng管理方法及物联网系统。

背景技术:

2.据统计,2020年在中国天然气市场,天然气的供应量是3317亿立方米,其中管道气占2805亿立方米,液化天然气(lng)占512亿立方米。在“十三五”期间,天然气在国内一次能源中的占比从2015年的5.8%增至2020年的8.5%,贡献了27%的能源消费增量。预计2025年天然气需求将增至4370亿立方米,年均增速6.2%,未来几年内天然气需求仍将保持爆炸式增长状态。2021年8月,国家能源局石油天然气司等部门公布《中国天然气发展报告(2021)》,报告显示:我国天然气多元供应体系持续完善,“全国一张网”基本成形。累计建成长输管道4.6万千米,全国天然气管道总里程达到约11万千米。但是,仍然有大量的远郊区县、山区、农村等经济欠发达地区、管道辐射不足的区域内,无法使用优势明显、安全、洁净的天然气来进行生活、工作。据统计,目前国内近6亿人仍然无法使用天然气。

3.然而,远郊区县、山区、农村燃气市场是城镇燃气的潜在市场,这些地区的能源供应作为国家整个能源系统不可分割的组成部分,其供应与消费必然影响到中国能源的供求形势。目前城市建设的重点逐步从市区向远郊区县、山区、农村战略转移,需要建立高效、安全、经济的能源供应体系。

4.lng的出现实现了天然气能源结构的重大改变,使天然气的应用场景,不再依托于管道、管输,而转换为可以依托天然气储运装备构建的应用场景,满足更多种用户的需求。“十三五”时期沿海lng接收站布局不断完善,新增lng接收能力4920万吨/年,对国内天然气能源结构布局,重点地区冬季保供作用进一步提升。目前,在用气量大、人口分布集中的地区往往都采用的是管道天然气;其投资成本大、运行成本高,近年来管道敷设成本逐年升高,其管输能力逐渐达到上限。但是对于那些中小城镇以及距城市或天然气管道很远但是能源消耗很大的企业,可能根本得不到管道输送的天然气,这种情况下,lng的优势相当的明显。lng已成为目前无法使用管输天然气供气城市的主要气源或过渡气源,也是许多使用管输天然气供气城市的补充气源或调峰气源。

5.但是,目前lng天然气的供应和输配等过程的运营管理处于探索发展阶段,缺乏标准化、智能化、平台化的管理,距离国家“数字能源”的理念还有一定的距离。同时,由于乡村地广人稀,用户点相当地分散,数据系统之间距离较远,不同系统的数据结构也不同,以及对系统资源的调度重复、复杂,将降低系统性能,对lng的管理难度较大。

技术实现要素:

6.本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供仓储、运输和智能终端联动的lng管理方法及物联网系统。

7.本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:

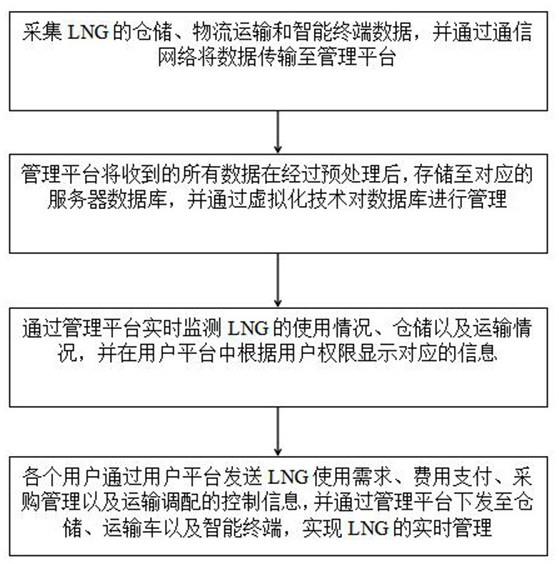

仓储、运输和智能终端联动的lng管理方法,包括以下步骤:步骤1:采集lng的仓储、物流运输和智能终端数据,并通过通信网络将数据传输至管理平台;步骤2:管理平台将收到的所有数据在经过预处理后,存储至对应的服务器数据库,并通过虚拟化技术对数据库进行管理;步骤3:通过管理平台实时监测lng的使用情况、仓储以及运输情况,并在用户平台中根据用户权限显示对应的信息;步骤4:各个用户通过用户平台发送lng使用需求、费用支付、采购管理以及运输调配的控制信息,并通过管理平台下发至仓储、运输车以及智能终端,实现lng的实时管理。

8.进一步的,所述智能终端对lng的使用情况进行监测,通过智能终端内部加载的信息系统上传lng存储信息、使用信息、设备运行状态信息和安全信息。

9.进一步的,所述用户平台包括居民用户、小微企业用户和运营商用户。

10.进一步的,所述步骤2具体包括以下子步骤:步骤201:管理平台收到数据时,对数据进行分类,类别包括感知信息和控制信息,所述感知信息包括仓储感知信息、运输车感知信息和智能终端感知信息,并设置分类标识;步骤202:将分类完成数据存入缓存,并将其存入主数据库;同时,获取缓存中的数据包含的地理位置信息标识,根据运营商的区域划分,将数据分区域地存储在不同的服务器从数据库;步骤203:管理平台从缓存中读取实时数据,对数据进行解析,然后以lng仓储为起始节点,智能终端为终末节点,运输车的运输路线为节点连线,在地图上构建虚拟管网。

11.仓储、运输和智能终端联动的lng物联网系统,包括用户平台、服务平台、综合管理平台、多个传感网络平台和多个对象平台;所述用户平台、服务平台、综合管理平台、多个传感网络平台和多个对象平台之间依次通信连接;所述传感网络平台包括仓储传感网络平台、物流运输传感网络平台和智能终端传感网络平台;所述对象平台包括仓储对象平台、物流运输对象平台和智能终端对象平台;所述用户平台用于各类用户通过用户终端获取用户需求的感知信息,并通过用户终端发送控制信息;所述服务平台为服务平台服务器,通过服务通信网络将不同用户平台和管理平台通信连接,并为用户平台和管理平台提供数据解析和存储服务;所述管理平台用于对lng的仓储、物流运输和智能终端进行统一管理,通过对lng的仓储、物流运输和智能终端的数据进行整合,形成虚拟管网,实现lng能源智能监控、调配和消费的动态统一管理;每个所述传感网络平台包括各自传感网络对应的物理实体以及传感通信信息系统,并通过传感通信信息系统对通信数据进行解析处理;每个所述对象平台由对应的对象物理实体和对象信息系统组成;通过对象信息系统在对象物理实体上的运行实现控制和感知。

12.进一步的,所述用户需求的感知信息包括lng使用量、费用、配送状态、业务提醒和安全告警信息。

13.进一步的,所述服务平台包括感知信息服务子平台和控制信息服务子平台;所述

服务平台通过感知信服务息系统对从管理平台获取的用户需求的感知信息进行解析和存储处理,并根据感知信息的类型主动提供给用户或者由用户根据需求随时提取;所述服务平台接收用户下发的使用量查询、使用需求和充值缴费的控制信息,并通过控制信息服务系统处理后发送给管理平台。

14.进一步的,所述管理平台包括仓储管理子系统、物流运输管理子系统、智能终端管理子系统、财务管理子系统和采购管理子系统。

15.进一步的,所述仓储对象平台包括智能仓储设备,通过内部加载的信息系统,对仓储感知信息进行获取和上传,并执行管理平台的仓储控制指令;所述物流运输对象平台物理实体为lng运输车及运输人员,通过上传运输工作状态信息及位置信息,并执行管理平台的运输工作调配;所述智能终端对象平台物理实体为具备lng虚拟管网末端存储、汽化和计量功能的智能设备,通过内部加载的信息系统上传lng存储信息、使用信息、设备运行状态信息和安全信息,并执行管理平台的管控指令。

16.本发明的有益效果:本发明通过构建虚拟管网,为lng的消耗、运输以及仓储的管控策略提供调整方向,降低了lng管理的难度,提高了对lng的实时管理效率及准确性,减轻了数据库负担,实现了对lng的标准化、智能化、平台化以及可视化的管理。

附图说明

17.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。

18.图1为本发明的方法流程图。

19.图2为本发明的系统结构图。

具体实施方式

20.应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

21.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

22.在本实施例中,如图1所示,仓储、运输和智能终端联动的lng调配管理方法,包括以下步骤:步骤1:采集lng的仓储、物流运输和智能终端数据,并通过通信网络将数据传输至管理平台;步骤2:管理平台将收到的所有数据在经过预处理后,存储至对应的服务器数据库,并通过虚拟化技术对数据库进行管理;步骤3:通过管理平台实时监测lng的使用情况、仓储以及运输情况,并在用户平台中根据用户权限显示对应的信息;步骤4:各个用户通过用户平台发送lng使用需求、费用支付、采购管理以及运输调

配的控制信息,并通过管理平台下发至仓储、运输车以及智能终端,实现lng的实时管理。

23.其中,所述智能终端对lng的使用情况进行监测,通过智能终端内部加载的信息系统上传lng存储信息、使用信息、设备运行状态信息和安全信息。

24.其中,所述用户平台包括居民用户、小微企业用户和运营商用户。

25.其中,所述步骤2具体包括以下子步骤:步骤201:管理平台收到数据时,对数据进行分类,类别包括感知信息和控制信息,所述感知信息包括仓储感知信息、运输车感知信息和智能终端感知信息,并设置分类标识;步骤202:将分类完成数据存入缓存,并将其存入主数据库;同时,获取缓存中的数据包含的地理位置信息标识,根据运营商的区域划分,将数据分区域地存储在不同的服务器从数据库;步骤203:管理平台从缓存中读取实时数据,对数据进行解析,然后以lng仓储为起始节点,智能终端为终末节点,运输车的运输路线为节点连线,在地图上构建虚拟管网。

26.其中,对于实时数据的读取,本发明通过缓存的方式,其开发难度低,成本小,简单快速的实现lng的实时管理;同时,非实时数据(历史数据),则到从数据库中读取出来,以进行数据分析运算等应用,从而提升数据库的读性能,保证数据库负载的均衡。

27.如图2所示,仓储、运输和智能终端联动的lng物联网系统,包括用户平台、服务平台、综合管理平台、多个传感网络平台和多个对象平台;所述用户平台、服务平台、综合管理平台、多个传感网络平台和多个对象平台之间依次通信连接;所述传感网络平台包括仓储传感网络平台、物流运输传感网络平台和智能终端传感网络平台;所述对象平台包括仓储对象平台、物流运输对象平台和智能终端对象平台;所述用户平台用于各类用户通过用户终端获取用户需求的感知信息,并通过用户终端发送控制信息;其用户平台包括乡村工商业(运营商)用户、乡村居民用户、乡村小微企业等各类lng用户;其中,控制信息包括lng使用需求、费用支付和用户评价信息;其中,用户需求的感知信息包括lng使用量、费用、配送状态、业务提醒和安全告警信息。

28.所述服务平台为服务平台服务器,通过服务通信网络将不同用户平台和管理平台通信连接,并为用户平台和管理平台提供数据解析和存储服务;其中,服务平台包括感知信息服务子平台和控制信息服务子平台;所述服务平台通过感知信服务息系统对从管理平台获取的用户需求的感知信息进行解析和存储处理,并根据感知信息的类型主动提供给用户或者由用户根据需求随时提取;所述服务平台接收用户下发的使用量查询、使用需求和充值缴费的控制信息,并通过控制信息服务系统处理后发送给管理平台。

29.所述管理平台用于对lng的仓储、物流运输和智能终端进行统一管理,通过对lng的仓储、物流运输和智能终端的数据进行整合,实现lng能源智能监控、调配和消费的动态统一管理;其管理平台为集lng仓储、物流运输、智能终端管理等为一体的综合管理平台,lng分布式能源综合管理平台的信息系统为lng分布式能源综合管理系统,lng分布式能源综合管理系统包括lng分布式能源仓储管理子系统、物流运输管理子系统、智能终端管理子系统、财务管理子系统、采购管理子系统等信息系统,通过这些信息系统实现lng仓储的智能监控管理、lng物流运输的调配管理、lng智能终端的设备管理和消费管理、财务结算管理、采购管理等。

30.传感网络平台包括分别对应于lng分布式能源仓储、物流运输、智能终端的相互独立的不同传感网络平台,由对应的5g、互联网、gps、北斗等传感通信网络及传感通信服务器等传感物理实体与lng分布式能源传感通信信息系统组成;各传感网络平台通过对应的5g、互联网、gps、北斗等传感通信网络及传感通信服务器实现管理平台和对象平台感知与控制的通信连接,并通过lng分布式能源传感通信信息系统对通信数据进行解析处理。

31.每个所述对象平台由对应的对象物理实体和对象信息系统组成;通过对象信息系统在对象物理实体上的运行实现控制和感知。

32.在本实施例中,仓储对象平台包括lng分布式能源仓储对象平台、lng分布式能源物流运输对象平台、lng分布式能源智能终端对象平台,每个仓储对象平台均由智能仓储设备以及内部加载的对象信息系统组成; lng分布式能源仓储对象平台的物理实体包括lng分布式能源智能储罐、罐箱等仓储设备,通过内部加载的信息系统,对仓储感知信息进行获取和上传,并执行管理平台的仓储控制指令;lng分布式能源物流运输对象平台物理实体为lng运输车及运输人员,上传运输工作状态信息及位置信息,并执行管理平台的运输工作调配;lng分布式能源智能终端对象平台物理实体为具备lng虚拟管网末端存储、汽化和计量等功能的智能设备,通过内部加载的信息系统上传lng存储信息、使用信息、设备运行状态信息、安全信息等,并执行管理平台的管控指令。

33.本发明利用虚拟数据库技术,将不同对象的数据进行整合,通过构建虚拟管网,为lng的消耗、运输以及仓储的管控策略提供调整方向,降低了lng管理的难度,提高了对lng的实时管理效率及准确性,实现了对lng的标准化、智能化、平台化的管理。

34.需要说明的是,对于前述的各个方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本技术并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本技术,某一些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和单元并不一定是本技术所必须的。

35.在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详细描述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。

36.本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、rom、ram等。

37.以上所揭露的仅为本发明较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,因此依本发明权利要求所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1