一种能源碳排放数据智能分析及中和评定方法及系统与流程

1.本发明涉及碳排放技术领域,更具体地说,涉及一种能源碳排放数据智能分析及中和评定方法及系统。

背景技术:

2.碳排放关乎到地球生态环境,是环保项目中的重点之一,其中,能源活动碳排放占据了碳排放总量的大头,对于城市能源活动碳排放量分析与中和评定对于实现城市碳中和具有较大的指导性意义,然而目前并没有这方面的方式方法。

技术实现要素:

3.本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种能源碳排放数据智能分析及中和评定方法及系统。

4.本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:

5.构造一种能源碳排放数据智能分析及中和评定方法,包括以下步骤:

6.第一步:对城市电子地图进行网格分区,对电子地图上各分区内的元素进行植物和非植物的归类;

7.第二步:依据碳排放数据库对非植物类别的元素进行碳排放数据评估并赋正值,依据碳中和数据库对植物类别的元素进行碳中和数据评估并赋负值;

8.第三步:依据获得碳排放数据和碳中和数据在电子地图平面中对应进行标点,对各标点数据进行相应的赋值处理,其中,正值为上升,负值为下降;

9.第四步:对各标点之间的平面进行曲面平滑处理,获得碳排放及碳中和评估三维图。

10.本发明所述的能源碳排放数据智能分析及中和评定方法,其中,还包括第五步:

11.对电子地图上各分区内随机选取设定数量坐标位置后,对坐标点进行实际二氧化碳值采集测量,依据测量结果对碳排放及碳中和评估三维图进行修正。

12.本发明所述的能源碳排放数据智能分析及中和评定方法,其中,还包括第六步:

13.对电子地图上各分区内均匀分布设立多个检测定点,定时依据检测定点的测量结果对碳排放及碳中和评估三维图进行修正。

14.本发明所述的能源碳排放数据智能分析及中和评定方法,其中,所述方法还包括:通过碳排放及碳中和评估三维图进行查询具体地址的碳排放情况。

15.本发明所述的能源碳排放数据智能分析及中和评定方法,其中,所述碳排放数据库包括对建筑类、道路类、河流类、山脉类和地铁类的碳排放数据,碳排放数据依据城市近年的碳排放数据推导获得。

16.本发明所述的能源碳排放数据智能分析及中和评定方法,其中,所述碳排放数据推导方法为:

17.获取城市近年的碳排放监测数据,制作数据曲线,对曲线进行平滑处理,依据平滑

处理后曲线来获得本年的碳排放数据。

18.本发明所述的能源碳排放数据智能分析及中和评定方法,其中,所述碳中和数据库包括多个代表不同植物品种的碳中和能力值,处理时依据植物的覆盖面积来估算地图中植物元素的碳中和值。

19.一种能源碳排放数据智能分析及中和评定系统,应用于如上述的能源碳排放数据智能分析及中和评定方法,其中,包括管理端,所述管理端用于对城市电子地图进行网格分区,对电子地图上各分区内的元素进行植物和非植物的归类;依据碳排放数据库对非植物类别的元素进行碳排放数据评估并赋正值,依据碳中和数据库对植物类别的元素进行碳中和数据评估并赋负值;依据获得碳排放数据和碳中和数据在电子地图平面中对应进行标点,对各标点数据进行相应的赋值处理,其中,正值为上升,负值为下降;对各标点之间的平面进行曲面平滑处理,获得碳排放及碳中和评估三维图。

20.本发明所述的能源碳排放数据智能分析及中和评定系统,其中,所述系统还包括测量端,所述测量端用于对电子地图上各分区内随机选取设定数量坐标位置后,对坐标点进行实际二氧化碳值采集测量,依据测量结果对碳排放及碳中和评估三维图进行修正;

21.所述测量端包括均匀分布设立在电子地图上各分区内的多个检测定点,定时依据检测定点的测量结果对碳排放及碳中和评估三维图进行修正。

22.本发明所述的能源碳排放数据智能分析及中和评定系统,其中,所述碳排放数据库包括对建筑类、道路类、河流类、山脉类和地铁类的碳排放数据,碳排放数据依据城市近年的碳排放数据推导获得,碳排放数据推导方法为:获取城市近年的碳排放监测数据,制作数据曲线,对曲线进行平滑处理,依据平滑处理后曲线来获得本年的碳排放数据;所述碳中和数据库包括多个代表不同植物品种的碳中和能力值,处理时依据植物的覆盖面积来估算地图中植物元素的碳中和值。

23.本发明的有益效果在于:应用本技术的方式方法,能够依托目前的电子地图技术以及信息,快速且准确的获取一定区域内的碳排放数据以及碳中和数据,并形成三维图表,可以直观的了解到当前的碳排放形势,便于进行城市规划以及城市碳排放管控,同时也方便以此为基础进行不同城市的碳排放和碳中和情况进行优劣对比。

附图说明

24.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,下面描述中的附图仅仅是本发明的部分实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他附图:

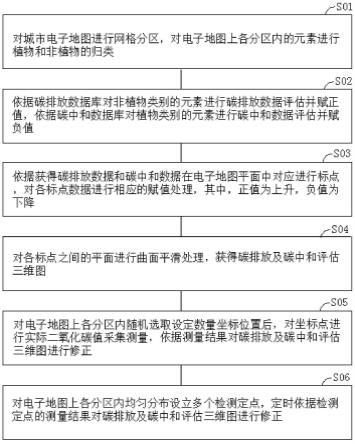

25.图1是本发明较佳实施例的能源碳排放数据智能分析及中和评定方法流程图;

26.图2是本发明较佳实施例的能源碳排放数据智能分析及中和评定方法标点分布纵向平面示意图;

27.图3是本发明较佳实施例的能源碳排放数据智能分析及中和评定系统原理框图。

具体实施方式

28.为了使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例是本发明的部分实施例,而

不是全部实施例。基于本发明的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明的保护范围。

29.本发明较佳实施例的能源碳排放数据智能分析及中和评定方法,如图1所示,同时参阅图2,包括以下步骤:

30.s01:对城市电子地图进行网格分区,对电子地图上各分区内的元素进行植物和非植物的归类;

31.s02:依据碳排放数据库对非植物类别的元素进行碳排放数据评估并赋正值,依据碳中和数据库对植物类别的元素进行碳中和数据评估并赋负值;

32.s03:依据获得碳排放数据和碳中和数据在电子地图平面中对应进行标点,对各标点数据进行相应的赋值处理,其中,正值为上升,负值为下降;

33.s04:对各标点之间的平面进行曲面平滑处理,获得碳排放及碳中和评估三维图;

34.s05:对电子地图上各分区内随机选取设定数量坐标位置后,对坐标点进行实际二氧化碳值采集测量,依据测量结果对碳排放及碳中和评估三维图进行修正;

35.s06:对电子地图上各分区内均匀分布设立多个检测定点,定时依据检测定点的测量结果对碳排放及碳中和评估三维图进行修正;

36.应用本技术的方式方法,能够依托目前的电子地图技术以及信息,快速且准确的获取一定区域内的碳排放数据以及碳中和数据,并形成三维图表,可以直观的了解到当前的碳排放形势,便于进行城市规划以及城市碳排放管控,同时也方便以此为基础进行不同城市的碳排放和碳中和情况进行优劣对比;

37.如图2所示,其中a和b为建筑,c为花园区。

38.优选的,方法还包括:通过碳排放及碳中和评估三维图进行查询具体地址的碳排放情况;方便进行城市内任意位置的查询工作。

39.优选的,碳排放数据库包括对建筑类、道路类、河流类、山脉类和地铁类的碳排放数据,碳排放数据依据城市近年的碳排放数据推导获得;

40.还可以进一步的进行细分,如居民区建筑和工厂区建筑有所不同,等等,这些数据都可以通过统计以及测量的方式获取到。

41.优选的,碳排放数据推导方法为:

42.获取城市近年的碳排放监测数据,制作数据曲线,对曲线进行平滑处理,依据平滑处理后曲线来获得本年的碳排放数据。

43.优选的,碳中和数据库包括多个代表不同植物品种的碳中和能力值,处理时依据植物的覆盖面积来估算地图中植物元素的碳中和值。

44.一种能源碳排放数据智能分析及中和评定系统,应用于如上述的能源碳排放数据智能分析及中和评定方法,如图3所示,包括管理端1,管理端用于对城市电子地图进行网格分区,对电子地图上各分区内的元素进行植物和非植物的归类;依据碳排放数据库对非植物类别的元素进行碳排放数据评估并赋正值,依据碳中和数据库对植物类别的元素进行碳中和数据评估并赋负值;依据获得碳排放数据和碳中和数据在电子地图平面中对应进行标点,对各标点数据进行相应的赋值处理,其中,正值为上升,负值为下降;对各标点之间的平面进行曲面平滑处理,获得碳排放及碳中和评估三维图;

45.应用本技术的方式方法,能够依托目前的电子地图技术以及信息,快速且准确的

获取一定区域内的碳排放数据以及碳中和数据,并形成三维图表,可以直观的了解到当前的碳排放形势,便于进行城市规划以及城市碳排放管控,同时也方便以此为基础进行不同城市的碳排放和碳中和情况进行优劣对比。

46.优选的,系统还包括测量端2,测量端用于对电子地图上各分区内随机选取设定数量坐标位置后,对坐标点进行实际二氧化碳值采集测量,依据测量结果对碳排放及碳中和评估三维图进行修正;

47.测量端2包括均匀分布设立在电子地图上各分区内的多个检测定点,定时依据检测定点的测量结果对碳排放及碳中和评估三维图进行修正;

48.方便依靠实际数据来对估测数据生成的碳排放及碳中和评估三维图进行多方修正,提升数据的可靠性。

49.优选的,碳排放数据库包括对建筑类、道路类、河流类、山脉类和地铁类的碳排放数据,碳排放数据依据城市近年的碳排放数据推导获得,碳排放数据推导方法为:获取城市近年的碳排放监测数据,制作数据曲线,对曲线进行平滑处理,依据平滑处理后曲线来获得本年的碳排放数据;碳中和数据库包括多个代表不同植物品种的碳中和能力值,处理时依据植物的覆盖面积来估算地图中植物元素的碳中和值;碳排放和碳中和的评估相对客观,依据可靠性好。

50.应当理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1