基于国网GIM标准的三维设计造价智能数据共享研究方法与流程

基于国网gim标准的三维设计造价智能数据共享研究方法

技术领域

1.本发明涉及电力系统的技术领域,尤其涉及一种基于国网gim标准的三维设计造价智能数据共享研究方法。

2.

背景技术:

3.随着输变电工程三维设计的持续推进以及三维设计成果的不断深化,为设计造价一体化的形成提供了良好的数据支撑,积极探索设计阶段所产生的电网工程三维设计成果与造价数据间的无缝转换,通过设计技经一体化平台的建设,不仅可以将三维设计成果的数据进行复用,避免数据资源的浪费,还能将传统的二维造价模式转换为三维造价标准输变电工程三维设计移交数据的设计技经一体化平台,通过复用三维设计成果完成识别转换、工程造价自动编制。

4.目前,国家电网已明确提出输变电工程开展数字化三维设计,作为电网工程全寿命周期的起始阶段,对于电网工程数字化基础数据的积累,具有重大的意义。而设计阶段所产生的电网工程三维设计成果,一旦实现与造价数据的无缝对接后,可以在后续工程建设全生命周期的造模式,在技经专业上实现电网工程数据的三维量价可视化和造价成果的自动编制,形成具备标准化、信息化、智能化的造价模式,为电网工程三维设计数据和造价间的链接应用提供科学有效的技术手段。基于国网gim价智能管理中发挥巨大价值。

技术实现要素:

5.本部分的目的是在于概述本发明的实施例的一些方面以及简要介绍一些较佳实施例。在本部分以及本技术的说明书摘要和发明名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和发明名称的目的模糊,而这种简化或省略不能用于限制本发明的范围。

6.鉴于上述背景技术描述中存在的问题,提出了本发明,因此,本发明其中一个目的是提供一种基于国网gim标准的三维设计造价智能数据共享研究方法。

7.为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:一种基于国网gim标准的三维设计造价智能数据共享研究方法,包括以下步骤:步骤一:分析gim三维设计模型建模深度及数字信息的表达方式;步骤二:基于技术经济学理论与工程造价理论,梳理技经工程量建模及数字信息深度要求;步骤三:根据以上工作的内容成果,制定统一的模型信息和数字信息的标准表达格式;步骤四:开发三维设计模型到技经的无损转换方法,实现将三维设计模型信息向技经信息的转换;步骤五:基于三维设计构建的编码,研究设计与造价间数据的联动机制。

8.进一步的,在所述步骤一中,具体包括:

依据《电网工程三维设计模型交互规范》、《变电站(换流站)三维设计建模规范》研究电网工程gim三维设计中各种构件三维模型的表达方式及建模深度;分析 gim三维设计中工程的拓扑结构、各种构件的分类方法,研究各类构件对于属性的维护方法。

9.进一步的,在所述步骤二中,具体包括:分析在概算、预算、工程量清单不同模式下的技经算量内容及颗粒度的区别,明确技经工程量在不同模式下的建模深度及模型之间的重叠部分归属要求;分析在概算、预算、工程量清单不同模式下的技经构件分类方法以及各分类所要求的属性信息描述,提出三维设计模型及数据信息的校核内容、校核流程和校核方法。

10.进一步的,在所述步骤三中,具体包括:对三维模型中的基本模型以及基本模型间的融合以及空间变化所涉及到的移动、旋转、镜像变换模型制定统一的模型信息转化的结构化数据表达格式;对模型之间所涉及到的交集、并集、差集作出统一的结构化数据表达约束,设计模型交互的标准;根据技经专业标准的构件分类方法及构件属性的表达形式,结合三维设计的分类和属性,制定统一的分类方式和类别属性,设计数据交互规范。

11.进一步的,在所述步骤四中,具体包括:依据数据交互规范和造价数据信息构建造价自动编制系统数据库;将三维设计的工程拓扑结构、构件分类和属性信息与基于规范的分类和属性相结合,设计自动提量算量、自动套定额相关造价编制方法;依据模型交互标准对三维设计模型进行解析,利用造型和渲染技术构建技经三维模型,实现三维设计模型到技经的无损转换。

12.进一步的,在所述步骤五中,具体包括:对设计中的构件设计信息进行编码,构建构件与编码的一对一映射模型;基于编码,研究设计编码与造价数据的连接方式。

13.相比,本发明具有的优点和积极效果如下:可以复用三维设计成果向下游提供数据价值;研究基于大数据聚类分析技术的造价自动编制,可以提供造价编制新模式,以便更好的进行造价编制工作;完成之后,可实现设计数据到技经数据的无损转化以及工程造价自动编制。利用研究形成的数据标准成果,确保数据共享的一致性和及时性,解决了设计成果数据非结构化的问题,降低设计和技经专业间配合的难度,从而提高工作质量、提升工作效率、形成新的造价管理思路。初步估计,与传统的设计-造价模式相比,基于智能数据共享机制,三维设计的变电工程设计造价一体化技术可以提高造价效率。

附图说明

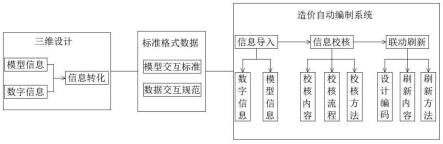

14.构成本发明的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:图1是本发明提供的基于国网gim标准的三维设计造价智能数据共享研究方法的技术路线图。

具体实施方式

15.为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。

16.在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是本发明还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。

17.在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

18.为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细说明。

19.基于国网gim标准的三维设计造价智能数据共享研究,从工程三维造型与造价业务流程的双维度出发,研究三维设计成果数据结构化方法。

20.具体研究内容如下:(1)从工程三维模型的维度出发,分析电网建设工程的三维设计模型数据结构化无损转换方法。

21.具体的,依据已有的工程三维设计模型,对其基本图形、图形间融合等表达方式进行研究;归纳总结三维设计模型的可输出信息,构建系统化的三维设计模型信息的结构化数据表达方式;将三维设计模型信息的结构化表达方式与电网建设工程造价业务场景相结合,从电网建设工程造价的角度出发,研究三维设计模型结构化数据的识别方法。

22.(2)从造价业务流程的维度出发,明确三维设计模型的数据结构与数据内容。

23.具体的,以工程三维设计与造价间的智能数据共享为目标,明确三维设计模型的输出数据结构与提取造价信息的解析方法;为实现工程三维设计模型结构化数据向造价的传导,明确构件分类属性表达方式、工程结构表达方式、构件工程量表达、业务数据与模型绑定关系等的数据内容、数据范围以及数据标准化方法。

24.参照图1,基于前述内容,具体实施方案如下:步骤一:分析gim三维设计模型建模深度及数字信息的表达方式。

25.具体的,依据《电网工程三维设计模型交互规范》、《变电站(换流站)三维设计建模规范》等研究电网工程gim三维设计中各种构件三维模型的表达方式及建模深度;分析 gim三维设计中工程的拓扑结构、各种构件的分类方法,研究各类构件对于属性的维护方法。

26.步骤二:基于技术经济学理论与工程造价理论,梳理技经工程量建模及数字信息深度要求。

27.具体的,分析在概算、预算、工程量清单不同模式下的技经算量内容及颗粒度的区别,明确技经工程量在不同模式下的建模深度及模型之间的重叠部分归属要求;分析在概算、预算、工程量清单不同模式下的技经构件分类方法以及各分类所要求的属性信息描述,比如电气一次专业需要区分变压器、电抗器、gis等不同的分类,变压器需要明确绕组数、电压等级、额定容量、相数、调压方式、安装位置等属性信息,提出三维设计模型及数据信息的

校核内容、校核流程和校核方法。

28.步骤三:根据以上工作的内容成果,制定统一的模型信息和数字信息的标准表达格式。

29.具体的,对三维模型中的基本模型以及基本模型间的融合以及空间变化所涉及到的移动、旋转、镜像等变换模型制定统一的模型信息转化的结构化数据表达格式;对模型之间所涉及到的交集、并集、差集等作出统一的结构化数据表达约束,设计模型交互的标准;根据技经专业标准的构件分类方法及构件属性的表达形式,结合三维设计的分类和属性,制定统一的分类方式和类别属性,设计数据交互规范。

30.步骤四:开发三维设计模型到技经的无损转换方法,实现将三维设计模型信息向技经信息的转换。

31.具体的,依据数据交互规范和造价数据信息构建造价自动编制系统数据库;将三维设计的工程拓扑结构、构件分类和属性信息与基于规范的分类和属性相结合,设计自动提量算量、自动套定额等相关造价编制方法;依据模型交互标准对三维设计模型进行解析,利用造型和渲染技术构建技经三维模型,实现三维设计模型到技经的无损转换。

32.步骤五:基于三维设计构建的编码,研究设计与造价间数据的联动机制。

33.具体的,对设计中的构件设计信息进行编码,构建构件与编码的一对一映射模型;基于编码,研究设计编码与造价数据的连接方式。

34.应说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1