一种基于通勤活动空间与供需匹配的职住关系分析方法与流程

本发明涉及城市交通规划与管理领域,尤其是涉及一种基于通勤活动空间与供需匹配的职住关系分析方法。

背景技术:

1、通勤是城市交通的重要组成部分。随着中国城市化进程的推进和经济制度的转型,职住分离程度加剧,职住关系和通勤模式也发生了巨大变化。过去数十年间,研究者致力于基于人口普查数据和经济普查数据等人工调查数据对城市的职住关系进行测度和分析。部分研究也通过问卷调查和便携式gps定位设备等数据采集方式,获取个体的居住地和工作地信息,以及通勤时间和方式等特征,以从个体视角探究通勤供需匹配程度及其影响因素。然而,传统调查方式存在耗时长、成本高、时空覆盖率低等局限性。近年来随着移动通讯技术的进步,移动定位数据的精度和可获取性不断提高,“大数据”能够弥补传统人工调查数据存在的缺陷,为全方面、多维度感知通勤出行需求提供了数据环境。

2、在确定通勤需求的基础上,相关研究尝试通过量化通勤活动空间对职住关系进行测度。例如,以居住地和工作地之间的欧氏距离或最短路径距离作为测度指标,平均距离越短,说明职住匹配程度越高。然而,从通勤活动空间观察到的职住分离可能不等同于通勤质量低,因为通过高效的交通系统可以提高就业可达性并缩短通勤时间。从出行者的角度出发,实际的出行时间长短可能比空间距离远近对通勤的体验影响更大。但是,目前缺乏从兼顾空间和时间维度的通勤供需关系特征来评估职住关系的方法,导致职住关系分析存在不够全面的问题。

技术实现思路

1、本发明的目的就是为了提供一种基于通勤活动空间与供需匹配的职住关系分析方法,通过手机信令数据提取通勤交通需求,综合考虑通勤供需的空间匹配性和时间匹配性,对城市职住关系进行全面、精确的测度分析。

2、本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:

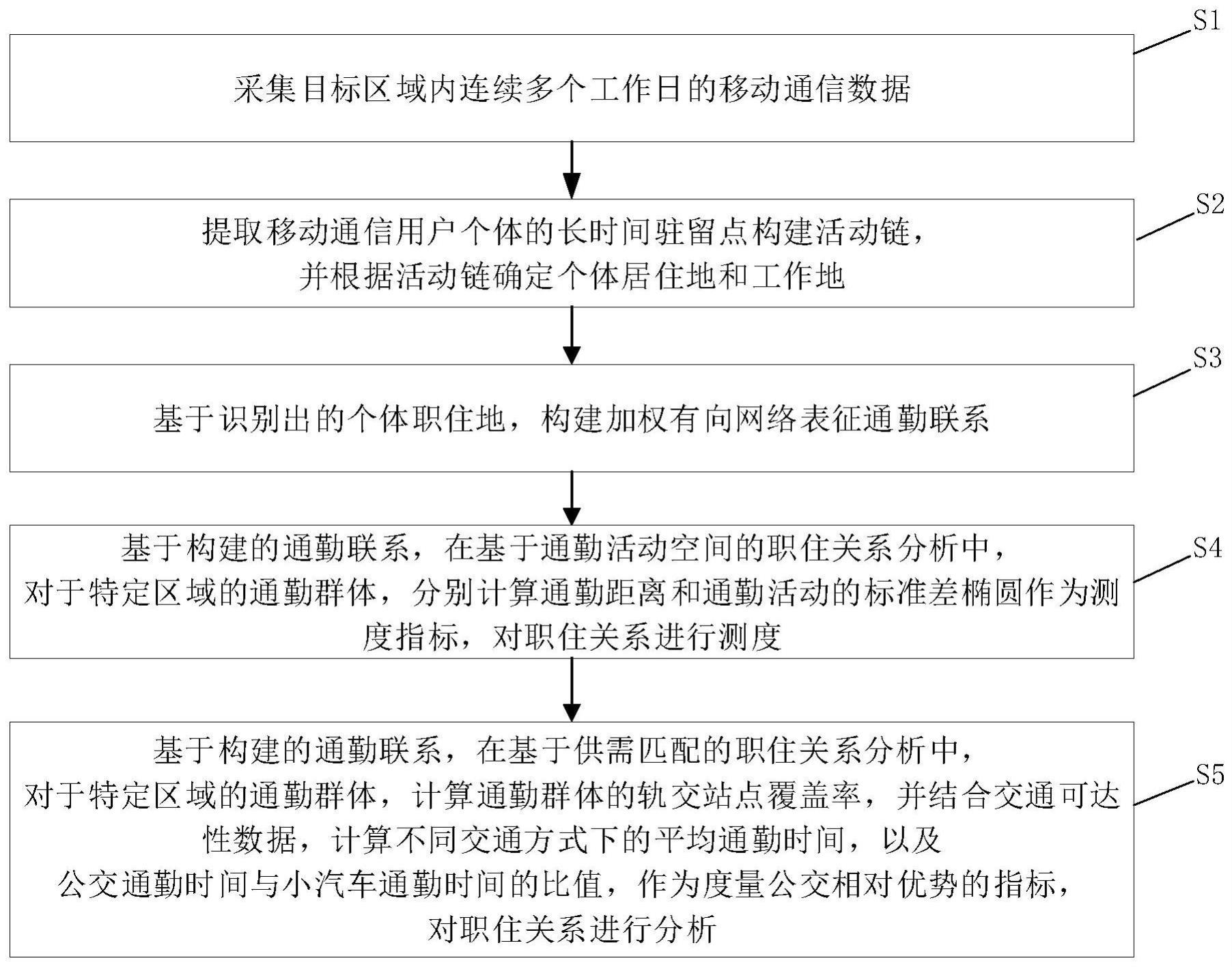

3、一种基于通勤活动空间与供需匹配的职住关系分析方法,包括以下步骤:

4、s1、采集目标区域内连续多个工作日的移动通信数据;

5、s2、提取移动通信用户个体的长时间驻留点构建活动链,并根据活动链确定个体居住地和工作地;

6、s3、基于识别出的个体职住地,构建加权有向网络g(v,e,w)表征通勤联系,其中,v={v1,v2,…,vn},表示将研究区域划分为相同尺寸网格单元的集合,表示网格单元之间通勤联系的集合,eij=<vi,vj>∈e,表示居住在网格单元vi、工作在网格单元vj所形成的通勤联系,w={wij}表示边权重的集合,wij表示居住在网格单元vi工作在网格单元vj的通勤者数量;

7、s4、基于构建的通勤联系,在基于通勤活动空间的职住关系分析中,对于特定区域的通勤群体,分别计算通勤距离和通勤活动的标准差椭圆作为测度指标,对职住关系进行测度;

8、s5、基于构建的通勤联系,在基于供需匹配的职住关系分析中,对于特定区域的通勤群体,计算通勤群体的轨交站点覆盖率,并结合交通可达性数据,分别计算公共交通和小汽车两种出行方式下的平均通勤时间,以计算公交通勤时间与小汽车通勤时间的比值,作为度量公交相对优势的指标,对职住关系进行分析。

9、所述提取移动通信用户个体的长时间驻留点构建活动链具体为:根据移动设备主要字段提取用户个体活动锚点,根据活动的发生时间先后顺序构建个体的连续活动链,并计算个体停留在不同地点的活动时间。

10、所述移动设备主要字段包括识别码、时间戳、基站编码。

11、所述根据活动链确定个体居住地和工作地具体为:

12、在单个工作日内,划分日间时段和夜间时段,相应地将整日活动拆分为日间活动和夜间活动,分别选取合计驻留时间最长的活动点作为个体的备选工作地和居住地;在连续多个工作日内,逐日构建个体的备选工作地和居住地集合;若集合中位置相同的活动点数量均超过一定阈值,则判定个体具有固定的工作地和居住地,所对应的活动点被视为其工作地和居住地。

13、所述s4包括以下步骤:

14、s41、确定个体的通勤距离,所述通勤距离为居住地与工作地之间的欧氏距离,对于一个居住在网格单元vi,工作在网格单元vj的通勤者,其通勤距离dij表示为:

15、

16、其中,(xi,yi),(xj,yj)分别表示网格单元vi和vj经纬度的弧度,re表示地球半径;

17、s42、对于特定网格单元vj,确定其通勤群体的通勤活动标准差椭圆,其中,

18、标准差椭圆中心的坐标和表示为:

19、

20、

21、其中,xi和yi分别表示网格单元和vj的经度和纬度;

22、标准差椭圆的转角θj表示为:

23、

24、其中,x′i和y′i为:

25、

26、

27、长轴标准差δxj表示为:

28、

29、短轴标准差δyj表示为:

30、

31、s43、基于通勤距离和通勤活动的标准差椭圆对职住关系进行测度。

32、以通勤距离作为测度指标时,平均通勤距离越短,说明居住与就业之间的空间匹配程度越高。

33、以通勤活动的标准差椭圆作为测度指标时,标准差椭圆长半轴与短半轴之间的差值越小,说明通勤活动空间的方向性越弱。

34、所述s5包括以下步骤:

35、s51、以每一轨交站点为中心构建圆形缓冲区,计算与之相交的网格单元,从而确定所有轨交站点的缓冲区及其相交网格单元;

36、s52、对于特定网格单元vj,以工作地位于vj的用户作为目标群体,基于轨交站点的缓冲区及其相交网格单元确定目标群体的轨交站点覆盖率;

37、s53、对于特定网格单元vj,结合交通可达性数据,计算工作地位于vj的通勤群体使用交通方式k由居住地vi通勤至vj的通勤时间

38、s54、对于特定网格单元vj,基于通勤时间,计算从网格单元vi通勤至vj的公交相对优势aij:

39、

40、其中,和分别表示由网格单元vi至vj的小汽车通勤时间和公交通勤时间;

41、s55、基于迪勤时间和公交相对优势对职住关系进行分析。

42、若同一网格单元与多个缓冲区相交,则根据相交面积占网格单元的比例计算各轨交站点对网格内居住的目标群体的覆盖数量。

43、所述基于通勤时间和公交相对优势对职住关系进行分析具体为:通勤时间越短,说明交通方式k与通勤需求的匹配程度越高;公交相对优势aij>1说明公共交通勤时间较小汽车更短,aij越大说明公共交通的竞争力越强。

44、与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

45、本发明基于通勤交通的需求和供给对城市职住关系进行分析:在基于通勤活动空间的职住关系分析中,在单一的通勤需求视角下,通过通勤者的平均通勤距离和通勤活动的标准差椭圆测度职住关系;在基于供需匹配的职住关系分析中,在综合的通勤供需视角下,通过轨交站点服务范围内的通勤者居住比例、不同交通方式的通勤时间、公共交通相对优势对职住关系进行测度。通过时空间视角下的综合分析,能够更全面、深入、准确地反映城市职住关系,以及通勤需求和交通供给在空间和时间维度上的匹配程度,进而为城市土地使用与交通一体化规划提供参考。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!