基于辊系弹性变形的拉伸弯曲矫直机辊系结构设计方法与流程

本发明属于带钢精整与处理,尤其涉及一种基于辊系弹性变形的拉伸弯曲矫直机辊系结构设计方法。

背景技术:

1、经冷轧机组轧制后的带钢,必须经过精整处理加工,才能得到高质量的合格产品。精整处理是成品带钢的最后一道工序,因此不得产生新的缺陷,带钢表面不准产生擦划伤和塑形变形。精整机组主要进行剖分、拉矫、重卷、切边、表面检查、涂油等工序。

2、精整机组在拉矫生产时,多采用拉伸弯曲矫直机,主要用于消除带材的不良板形,例如双边浪、单边浪、中间浪、两肋浪、翘曲及瓢曲和潜在板形不良等,从而使整个带材表面平整、光洁。

3、拉伸弯曲矫直机多为两弯一矫结构,根据材料的弹塑性延伸理论对带材进行矫直。矫直张力使带材产生一定变形,该变形为弹性变形,带材在矫直张力作用下连续通过两个弯曲单元,使带材沿长度方向产生塑性变形,并形成一定的延伸率,同时矫直单元用来补偿由于张力和弯曲单元共同带来的残余弯曲,从而减少带材内部纵向内应力分布的不均匀性,改善带材的平直度。

4、辊系刚度不够时,其弹性变形会使弯曲单元压下量横向分布不均匀,使带材沿长度方向产生的塑性变形横向分布不均匀,从而影响带材延伸率横向分布的均匀性,影响带材平直度的横向均匀性。

5、因此,为了提高拉矫后带材延伸率和平直度的横向均匀性,就需要辊系具有一定的刚度,弹性变形要控制在一定的范围内,急需研发基于辊系弹性变形的拉伸弯曲矫直机延伸率差值横向分确定方法。

技术实现思路

1、为了克服辊系刚度不够时,其弹性变形会使弯曲单元压下量横向分布不均匀,使带材沿长度方向产生的塑性变形横向分布不均匀,从而影响带材延伸率横向分布的均匀性,影响带材平直度的横向均匀性的问题,本发明提供一种基于辊系弹性变形的拉伸弯曲矫直机辊系结构设计方法,本发明通过设计合适的辊系刚度,提高带材延伸率和平直度的横向均匀性,大大提高拉矫产品质量及成材率。

2、本发明采用的技术方案为:

3、基于辊系弹性变形的拉伸弯曲矫直机辊系结构设计方法,包括以下步骤:

4、第一步,选择已知参数,包括左右压下支点的间距ls、工作辊长度lw、工作辊直径dw、中间辊长度lm、中间辊直径dm、支撑辊长度lb、支撑辊直径db、1#辊弹性模量e1、1#辊系泊松比v1、2#辊弹性模量e2、2#辊系泊松比v2、4#辊弹性模量e4、4#辊系泊松比v4、5#辊弹性模量e5、5#辊系泊松比v5、带材弹性模量es、带材泊松比vs、带材屈服强度σs、板带厚度h和板带宽度b、辊距t;

5、第二步,针对工作辊与中间辊截面中心点连线与水平方向夹角α、中间辊与支撑辊截面中心点连线与水平方向夹角β、中间辊与中间支撑辊截面中心点连线与水平方向夹角γ,设定初值:α=α0,β=β0,γ=γ0;

6、第三步,根据第一步和第二步中的各个已知参数计算上辊系弹性变形量横向分布f1i(i=1,2,…,n0);上辊系划分为n0个单元,i为单元序号;

7、第四步,根据第一步和第二步中的各个已知参数计算下辊系弹性变形量横向分布f2i(i=1,2,…,n0);下辊系划分为n0个单元,i为单元序号;

8、第五步,根据第三步和第四步的计算结果,确定带材反弯曲率横向分布上、下辊系划分为n0个单元,i为单元序号;

9、第六步,计算带材延伸率横向分布εi(i=1,2,…,n0),上、下辊系划分为n0个单元,i为单元序号;计算带材延伸率差值最大值δεmax;

10、第七步,根据第六步得到的带材延伸率差值最大值δεmax来进行判定,若δεmax≤0.0001,则可判定合格,若带材延伸率差值最大值δεmax>0.0001,令α=ξαα0,β=ξββ0,γ=ξγγ0,ξα,ξβ,ξγ为调整系数,返回第三步,重复第三步到第七步,直到带材延伸率差值最大值δεmax≤0.0001;

11、第八步,通过得到的延伸率差值最大值δεmax在延伸率控制精度以内,对拉伸弯曲矫直机辊系的结构设计提供依据。

12、所述的第三步中,采用分割模型影响函数法进行计算上辊系弹性变形量横向分布f1i(i=1,2,…,n0),第四步中下辊系弹性变形量横向分布方法与上辊系弹性变形量横向分布的计算方法相同。

13、上辊系弹性变形量横向分布f1i(i=1,2,…,n0)的具体方法为:采用的拉弯矫直机辊系包括一个工作辊,两个中间辊和三个支撑辊,工作辊设在左边的中间辊和右边的中间辊之间,且工作辊的中部高于两个中间辊的顶部;三个支撑辊支撑在两个中间辊的下方,中间的支撑辊支撑在两个中间辊之间,左边的支撑辊支撑在左边的中间辊一侧,右边的支撑辊支撑在右边的中间辊一侧;

14、然后进行假设:假设一、支撑辊的弯曲挠度假定等于0,只考虑支撑辊的挤压变形;假设二、将多根短支撑辊等效为一根长辊;然后进行以下步骤:

15、1)单元划分

16、带材划分为n段;在支撑辊辊身长度范围内,中间辊划分为m0段;在中间辊辊身长度范围内,工作辊划分为n0段;

17、2)挠度求解

18、1#辊在1#辊与2#辊截面中心点连线方向上的第i单元的挠度f1i为:

19、

20、式中,α1ij—第j单元的矫直应力或辊间压力引起的1#辊第i单元的弯曲影响系数;

21、当yi≤yj时,有

22、

23、当yi≥yj时,有

24、

25、其中,c1为系数,αq为截面系数,αq=1.11;e1,g1为1#辊的弹性模量和剪切弹性模量,为1#辊辊身的惯性矩,为1#辊辊身的横截面积,

26、yi为第i单元的坐标;yj为第j单元的坐标;

27、lw为工作辊长度;ls为左右压下支点的间距;

28、v1为1#辊系泊松比;dw为工作辊直径;

29、—1#辊第i单元的轴线刚性位移;

30、

31、其中,c7,c8为1#辊辊身左右端轴线垂直方向刚性位移;

32、δyj为第j单元的宽度;

33、pj为带材和1#辊之间的第j单元的单位宽度矫直应力;

34、α为工作辊与中间辊截面中心点连线与水平方向夹角;

35、q12j为1#辊和2#辊之间的第j单元的单位宽度辊间接触应力;

36、2#辊在1#辊与2#辊截面中心点连线方向上的第i单元的挠度f2i为:

37、

38、式中,α2ij—第j单元的辊间压力引起的2#辊第i单元的弯曲影响系数;

39、当yi≤yj时,有

40、

41、当yi≥yj时,有

42、

43、其中,c2为系数,αq为截面系数,αq=1.11;e2,g2为2#辊的弹性模量和剪切弹性模量,为2#辊辊身的惯性矩,为2#辊辊身的横截面积,

44、yi为第i单元的坐标;yj为第j单元的坐标;

45、lm为中间辊长度;ls为左右压下支点的间距;

46、v2为2#辊系泊松比;dm为中间辊直径;

47、—2#辊第i单元的轴线刚性位移;

48、

49、其中,c5,c6为2#辊辊身左右端轴线垂直方向刚性位移;c9,c10为2#辊辊身左右端轴线水平方向刚性位移;

50、δyj为第j单元的宽度;

51、α为工作辊与中间辊截面中心点连线与水平方向夹角;β为中间辊与支撑辊截面中心点连线与水平方向夹角;γ为中间辊与中间支撑辊截面中心点连线与水平方向夹角;

52、q12j为1#辊和2#辊之间的第j单元的单位宽度辊间接触应力;q24j为2#辊和4#辊之间的第j单元的单位宽度辊间接触应力;q25j为2#辊和5#辊之间的第j单元的单位宽度辊间接触应力;

53、3)辊间变形协调方程

54、1#辊与2#辊之间的第i单元的辊间弹性压扁量δ12i(i=1,2,…,n0),即两辊中心线的接近量,按平面应变条件下的半平面体模型分析求解,得到:

55、

56、式中,q12i为1#辊和2#辊之间的第i单元的单位宽度辊间接触应力;

57、—1#辊与2#辊之间的第i单元的辊间弹性压扁影响系数;

58、

59、其中,ν1、ν2为1#辊、2#辊的泊松比;bi为1#辊与2#辊之间的第i单元的辊间接触压扁半宽度,表示为:

60、

61、e1、e2为1#辊、2#辊的弹性模量;

62、dw为工作辊直径;dm为中间辊直径;

63、1#辊与2#辊在两辊截面中心点连线方向上的辊间变形协调方程为:

64、f1i=f2i+δ12i+δd12i(i=1,2,…,n0) (4)

65、式中,δd12i—1#辊和2#辊之间的第i单元的原始间隙或凸度;

66、f1i为1#辊在1#辊与2#辊截面中心点连线方向上的第i单元的挠度;

67、f2i为2#辊在1#辊与2#辊截面中心点连线方向上的第i单元的单元挠度;

68、1#辊的力与力矩平衡方程为:

69、

70、

71、q12i为1#辊和2#辊之间的第i单元的单位宽度辊间接触应力;

72、δyi为第i单元的宽度;yi为第i单元的坐标;

73、α为工作辊与中间辊截面中心点连线与水平方向夹角;

74、pi为带材和1#辊之间的第i单元的单位宽度矫直应力;

75、2#辊的力与力矩平衡方程为:

76、

77、

78、

79、

80、q12i为1#辊和2#辊之间的第i单元的单位宽度辊间接触应力;q24i为2#辊和4#辊之间的第i单元的单位宽度辊间接触应力;q25i为2#辊和5#辊之间的第i单元的单位宽度辊间接触应力;

81、δyi为第i单元的宽度;yi为第i单元的坐标;

82、α为工作辊与中间辊截面中心点连线与水平方向夹角;β为中间辊与支撑辊截面中心点连线与水平方向夹角;γ为中间辊与中间支撑辊截面中心点连线与水平方向夹角;

83、2#辊与4#辊之间的第i单元的辊间弹性压扁量δ24i,即两辊中心线的接近量,按平面应变条件下的半平面体模型分析求解,得到:

84、

85、式中,q24i为2#辊和4#辊之间的第i单元的单位宽度辊间接触应力;

86、φ24i—2#辊与4#辊之间的第i单元的辊间弹性压扁影响系数;

87、

88、其中,ν2、ν4为2#辊、4#辊的泊松比;bi为辊间接触压扁半宽度,表示为:

89、

90、e2、e4为2#辊、4#辊的弹性模量;

91、db为支撑辊直径;dm为中间辊直径;

92、2#辊与4#辊在两辊截面中心点连线方向上的辊间变形协调方程为:

93、f2icos(α-β)=δ24i+δd24i(i=1,2,…,m0) (12)

94、式中,δd24i—2#辊和4#辊之间的第i单元的原始间隙或凸度;

95、f2i为2#辊在1#辊与2#辊截面中心点连线方向上的第i单元的单元挠度;

96、α为工作辊与中间辊截面中心点连线与水平方向夹角;β为中间辊与支撑辊截面中心点连线与水平方向夹角;

97、2#辊与5#辊之间的第i单元的辊间弹性压扁量δ25i,即两辊中心线的接近量,按平面应变条件下的半平面体模型分析求解,得到:

98、

99、式中,q25i为2#辊和5#辊之间的第i单元的单位宽度辊间接触应力;

100、φ25i—2#辊与5#辊之间的第i单元的辊间弹性压扁影响系数;

101、

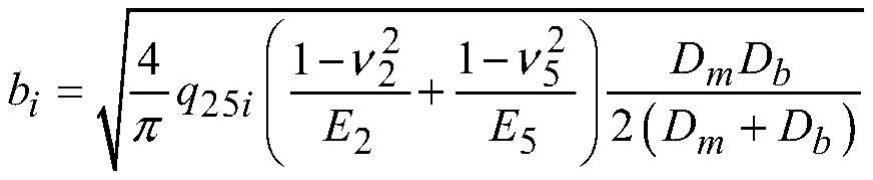

102、其中,ν2、ν5为2#辊、5#辊的泊松比;bi为辊间接触压扁半宽度,表示为:

103、

104、e2、e5为2#辊、5#辊的弹性模量;

105、db为支撑辊直径;dm为中间辊直径;

106、2#辊与5#辊在两辊截面中心点连线方向上的辊间变形协调方程为:

107、f2icos(180°-α-γ)=δ25i+δd25i(i=1,2,…,m0) (14)

108、式中,δd25i—2#辊和5#辊之间的第i单元的原始间隙或凸度;

109、f2i为2#辊在1#辊与2#辊截面中心点连线方向上的第i单元的单元挠度;

110、α为工作辊与中间辊截面中心点连线与水平方向夹角;γ为中间辊与中间支撑辊截面中心点连线与水平方向夹角;

111、4)联立求解

112、联立式(3)~(14),共n0+2m0+6个线性方程,未知数q12i(i=1,2,…,n0),q24i(i=1,2,…,m0),q25i(i=1,2,…,m0),c5,c6,c7,c8,c9,c10,数量也是n0+2m0+6,可直接求解单位宽度辊间接触应力;

113、从而求解得到在垂直方向上的上辊系弹性变形量横向分布f1i(i=1,2,…,n0):

114、f1i=f1isin(α)(i=1,2,…,n0) (15)

115、式中:f1i为1#辊在1#辊与2#辊截面中心点连线方向上的第i单元的挠度;

116、α为工作辊与中间辊截面中心点连线与水平方向夹角。

117、所述的步骤4)中上辊系弹性变形量横向分布f1i(i=1,2,…,n0)的求解过程如下:

118、步骤1,给定单位宽度矫直应力横向分布p(y);

119、步骤2,假设单位宽度辊间接触应力分布q12(y)、q24(y)和q25(y)为均匀分布;

120、步骤3,计算辊间弹性压扁影响系数φ12i、φ24i和φ25i;

121、步骤4,求解线性方程组,得到新的单位宽度辊间接触应力分布和

122、步骤5,判断判别式是否成立,如果不成立,转到步骤6;如果成立,转到步骤7;

123、步骤6,令

124、转到步骤(3);

125、步骤7,令计算得到在垂直方向上的上辊系弹性变形量横向分布f1i(i=1,2,l,n0);

126、上述步骤中,p(y)为单位宽度矫直应力;

127、q12(y)为1#辊和2#辊之间的单位宽度辊间接触应力;

128、q24(y)为2#辊和4#辊之间的单位宽度辊间接触应力;

129、q25(y)为2#辊和5#辊之间的单位宽度辊间接触应力。

130、所述第五步中,带材反弯曲率横向分布的具体方法为:

131、上、下辊系弹性变形量横向分布引起的带材反弯曲率横向分布为:

132、

133、式中:f1i为上辊系第i单元的弹性变形量;

134、f2i为下辊系第i单元的弹性变形量;

135、t为辊距;

136、dw为工作辊直径。

137、所述第六步中,带材延伸率横向分布εi(i=1,2,…,n0)的计算公式为:

138、

139、式中:为来料板带原始曲率。

140、h为带钢厚度;

141、pi为带材和1#辊之间的第i单元的单位宽度矫直应力;

142、σs为带材屈服强度;

143、为带材第i单元的反弯曲率。

144、带材延伸率差值最大值δεmax的计算公式为:

145、δεmax=max(|εi-εj|),i=1,2,…,n0;j=1,2,…,n0 (18)

146、式中:εi为带材第i单元的延伸率;

147、εj为带材第j单元的延伸率。

148、本发明的有益效果:

149、本发明中,通过计算辊系弹性变形量横向分布,得到其对带材延伸率差值横向分布的影响。可以指导拉伸弯曲矫直机辊系刚度设计,使计算得到的延伸率差值横向分布在延伸率控制精度以内,从而,提高带材延伸率和平直度的横向均匀性,大大提高拉矫产品质量及成材率。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!