基于区块链和物联网技术的终端监控系统的制作方法

1.本发明属于安全监控技术领域,具体涉及基于区块链和物联网技术的终端监控系统。

背景技术:

2.随着现代化大生产的发展和科学技术的进步,对电力的需求与日俱增,对电力公司的电力设备的可靠性稳定性提出了更高的要求。

3.传统的保证电力公司电力设备的可靠性稳定性的措施是定期人工或系统对电力设备进行巡检,巡检发现电力设备故障再及时派遣检修人员进行维护或检修,该种方式不具备提前预判的功能,导致电力公司采取的相关措施不快速且及时,降低了电力公司的整体运营效果。

技术实现要素:

4.为解决上述背景技术中提出的问题。本发明提供了基于区块链和物联网技术的终端监控系统,具有方便电力公司快速且及时的对使用寿命临近的电力设备进行更换或其他措施,提高电力公司整体运营效果的特点。

5.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:基于区块链和物联网技术的终端监控系统,包括使用寿命处理模块,所述使用寿命处理模块的输入端口连接有工作时间监测模块,所述使用寿命处理模块的输出端口连接有区块链模块和现有使用寿命实时保存模块,所述使用寿命处理模块的输入端口和输出端口分别连接有现有使用寿命实时判定模块和报警模块,所述现有使用寿命实时判定模块的输入端口连接有标准寿命保存模块,所述标准寿命保存模块的输入端口连接有标准寿命设定模块,所述报警模块的输出端口与区块链模块连接,所述区块链模块和现有使用寿命实时保存模块的输出端口连接有终端监控模块。

6.本发明中进一步的,所述终端监控模块包括数据处理模块,所述数据处理模块的输入端口分别连接有数据实时融合模块和数据查询模块,所述数据处理模块的输出端口连接有数据显示模块,所述数据实时融合模块的输入端口连接有数据实时提取模块,所述数据处理模块的输出端口与数据实时提取模块连接,所述数据实时提取模块的输入端口分别与区块链模块和现有使用寿命实时保存模块连接。

7.本发明中进一步的,所述使用寿命处理模块的输入端口分别连接有进厂时间监测模块、存放环境监测模块和工作环境监测模块,所述使用寿命处理模块的输出端口连接有使用寿命损耗实时计算模块,所述使用寿命损耗实时计算模块的输入端口连接有使用寿命损耗计算规则库,所述使用寿命损耗实时计算模块的输出端口连接有使用寿命实时修正模块,所述使用寿命实时修正模块的输出端口分别与现有使用寿命实时保存模块和使用寿命处理模块连接。

8.本发明中进一步的,所述存放环境监测模块的监测数据包括存放温度以及存放湿

度。

9.本发明中进一步的,所述工作环境监测模块的监测数据包括工作温度以及工作湿度。

10.本发明中进一步的,所述使用寿命损耗计算规则库的输入端口连接有规则更新模块。

11.与现有技术相比,本发明的有益效果是:

12.1、本发明设置工作时间监测模块、使用寿命处理模块、现有使用寿命实时判定模块、标准寿命保存模块、标准寿命设定模块、现有使用寿命实时保存模块、区块链模块和终端监控模块,基于物联网和区块链技术对各电力设备的现有使用寿命进行监控,数据监测精准,透明公开且不会丢失,能够提前对需要进行处理的电力设备进行预判,方便电力公司快速且及时的对使用寿命临近的电力设备进行更换或其他措施,提高电力公司的整体运营效果。

13.2、本发明还设置进厂时间监测模块、存放环境监测模块、工作环境监测模块、使用寿命实时修正模块、使用寿命损耗计算规则库和规则更新模块,能够根据各电力设备使用前的存放环境以及工作环境计算环境因素对各电力设备使用寿命的影响并对各电力设备的现有是使用寿命进行修正,能够提高系统对各电力设备的使用寿命的监控精度。

附图说明

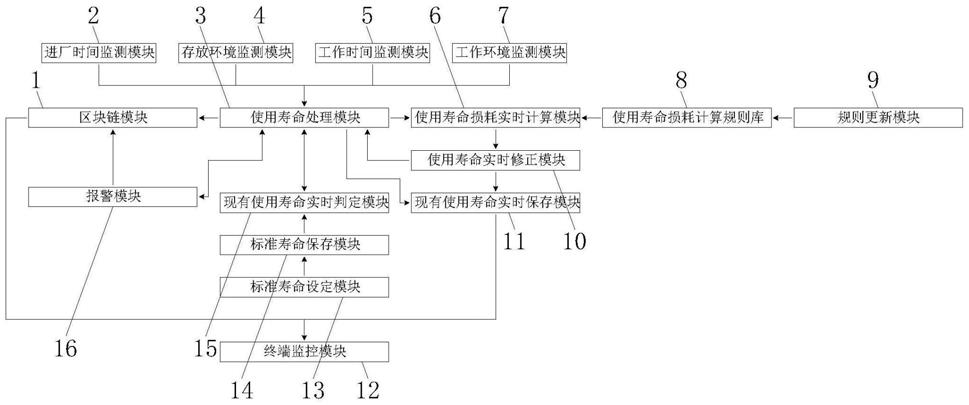

14.图1为本发明基于区块链和物联网技术的终端监控系统的系统框图;

15.图2为本发明终端监控模块的具体系统框图;

16.图中:1、区块链模块;2、进厂时间监测模块;3、使用寿命处理模块;4、存放环境监测模块;5、工作时间监测模块;6、使用寿命损耗实时计算模块;7、工作环境监测模块;8、使用寿命损耗计算规则库;9、规则更新模块;10、使用寿命实时修正模块;11、现有使用寿命实时保存模块;12、终端监控模块;120、数据实时提取模块;121、数据实时融合模块;122、数据处理模块;123、数据查询模块;124、数据显示模块;13、标准寿命设定模块;14、标准寿命保存模块;15、现有使用寿命实时判定模块;16、报警模块。

具体实施方式

17.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

18.实施例1

19.请参阅图1

‑

2,本发明提供以下技术方案:基于区块链和物联网技术的终端监控系统,包括使用寿命处理模块3,使用寿命处理模块3的输入端口连接有工作时间监测模块5,使用寿命处理模块3的输出端口连接有区块链模块1和现有使用寿命实时保存模块11,使用寿命处理模块3的输入端口和输出端口分别连接有现有使用寿命实时判定模块15和报警模块16,现有使用寿命实时判定模块15的输入端口连接有标准寿命保存模块14,标准寿命保存模块14的输入端口连接有标准寿命设定模块13,报警模块16的输出端口与区块链模块1

连接,区块链模块1和现有使用寿命实时保存模块11的输出端口连接有终端监控模块12。

20.具体的,终端监控模块12包括数据处理模块122,数据处理模块122的输入端口分别连接有数据实时融合模块121和数据查询模块123,数据处理模块122的输出端口连接有数据显示模块124,数据实时融合模块121的输入端口连接有数据实时提取模块120,数据处理模块122的输出端口与数据实时提取模块120连接,数据实时提取模块120的输入端口分别与区块链模块1和现有使用寿命实时保存模块11连接。

21.系统监控前,通过标准寿命设定模块13设定各电力设备的标准寿命数据,标准寿命设定模块13将设定的数据反馈至标准寿命保存模块14,标准寿命保存模块14对设定的数据进行保存;

22.系统监控时,工作时间监测模块5实时监测各电力设备的工作时间,并将监测到的数据反馈至使用寿命处理模块3,使用寿命处理模块3将接收到的数据反馈至现有使用寿命实时判定模块15,现有使用寿命实时判定模块15提取标准寿命保存模块14内保存的各电力设备的标准寿命数据与接收到的数据进行判定,并将判定结果反馈至使用寿命处理模块3,若现有使用寿命在标准寿命内,则使用寿命处理模块3将现有使用寿命分别反馈至现有使用寿命实时保存模块11和区块链模块1进行保存,若现有使用寿命临近标准寿命,则使用寿命处理模块3将现有使用寿命分别反馈至现有使用寿命实时保存模块11和区块链模块1进行保存,同时发送指令给报警模块16,报警模块16进行警示,并将警示数据反馈至区块链模块1进行保存,数据实时提取模块120实时提取现有使用寿命实时保存模块11和区块链模块1内保存的正常数据以及警示数据,并将提取的数据反馈至数据实时融合模块121,数据实时融合模块121根据两者提取数据的相同度进行相同数据的融合,并将一份相同数据以及不同的数据反馈至数据处理模块122,数据处理模块122将接收到的数据反馈至数据显示模块124,数据显示模块124对接收到的数据进行显示,以便监控人员监控数据;

23.若监控人员需要查询详细的电力设备的现有使用寿命,通过数据查询模块123输入想查询电力设备的相关信息,数据查询模块123将监控人员输入的信息数据反馈至数据实时提取模块120,数据实时提取模块120实时提取现有使用寿命实时保存模块11和区块链模块1内相关的保存数据,并将提取的数据按照上述步骤进行融合再显示。

24.实施例2

25.本实施例较实施例1的不同之处在于:

26.具体的,使用寿命处理模块3的输入端口分别连接有进厂时间监测模块2、存放环境监测模块4和工作环境监测模块7,使用寿命处理模块3的输出端口连接有使用寿命损耗实时计算模块6,使用寿命损耗实时计算模块6的输入端口连接有使用寿命损耗计算规则库8,使用寿命损耗实时计算模块6的输出端口连接有使用寿命实时修正模块10,使用寿命实时修正模块10的输出端口分别与现有使用寿命实时保存模块11和使用寿命处理模块3连接。

27.具体的,存放环境监测模块4的监测数据包括存放温度以及存放湿度。

28.具体的,工作环境监测模块7的监测数据包括工作温度以及工作湿度。

29.具体的,使用寿命损耗计算规则库8的输入端口连接有规则更新模块9。

30.进厂时间监测模块2实时监测各电力设备的进厂时间,存放环境监测模块4实时监测各电力设备进厂后的存放环境,工作环境监测模块7实时监测各电力设备的工作环境,进

厂时间监测模块2、存放环境监测模块4以及工作环境监测模块7将检测到的数据反馈至使用寿命处理模块3,使用寿命处理模块3将接收到的数据反馈至使用寿命损耗实时计算模块6,使用寿命损耗实时计算模块6提取使用寿命损耗计算规则库8的计算规则对各电力设备的使用寿命损耗进行计算(例:存放环境的温湿度对电力设备壳体以及内部结构造成的损耗),并将计算结果反馈至使用寿命实时修正模块10,使用寿命实时修正模块10提取现有使用寿命实时保存模块11内保存的数据进行现有使用寿命修正,并将修正后的数据分别反馈至使用寿命处理模块3和现有使用寿命实时保存模块11,使用寿命处理模块3将接收到的数据反馈至区块链模块1,区块链模块1对接收到的数据进行存储,现有使用寿命实时保存模块11对修正后的数据进行存储。

31.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1