视距维持设备的制作方法

1.本实用新型涉及一视距维持设备,特别涉及一视距维持设备。

背景技术:

2.近视目前在青少年群体中是一种常见的疾病,近视患者难以看清一定距离之外的物体,需要依赖近视眼镜才能够获得清晰的视野。

3.近视的发生原因是多样的,可能是用眼过度,也可能是用眼习惯不佳。青少年在成长过程中的很长一部分时间需要坐在课桌前面,因此良好的坐姿和书写习惯是十分重要的。如果坐姿不佳,比如说头部过于靠近书本,就会导致眼睛近视问题,甚至是对于颈椎造成伤害。家长难以时刻呆在青少年周围以对于青少年的姿态进行监督。

4.目前市场上出现了一些视距提示设备,比如说可佩带的眼镜,通过安装在眼镜上的摄像头获取的图像大小来判断用户和眼前的障碍物之间的距离,然后在距离过近时对于用户发出提示。这对于视力本身没有障碍的人群而言,需要额外佩戴一个眼镜。

5.另外的一类视距提示设备需要被安装在桌子一侧,以检测用户和桌子之间的距离是否过近。显然,用户和桌子之间虽然可以保持在正确的距离范围内,但是这并不意味着用户本身处于正确的姿态,比比如说用户可能低着头,弯着腰,甚至是侧坐在桌子面前,但是由于该类设备主要检测的是用户的躯干和桌子之间的距离,因此无法判断用户是否处于正确的姿态。

技术实现要素:

6.本实用新型的一个目的在于提供一视距维持设备,其中所述视距维持设备在提示用户保持正确姿态的同时能够协助用户保持在正确的姿态。

7.本实用新型的另一个目的在于提供一视距维持设备,其中所述视距维持设备能够被佩戴于用户并且检测用户和眼前物体之间的距离,以提示用户和眼前物体保持距离。

8.本实用新型的另一个目的在于提供一视距维持设备,其中所述视距维持设备能够支撑于用户的头部于躯干,并且保持头部和躯干于固定角度,以阻止用户低头,从而避免用户的眼睛和桌面过近,另外,由于所述视距维持设备支撑用户的头部于躯干,因此降低了头部对于颈部的压力,有利于保持用户的颈椎。

9.本实用新型的另一个目的在于提供一视距维持设备,其中所述视距维持设备包括一佩戴装置,所述佩戴装置能够以阻止用户低头的方式保持用户的眼部于正确的位置。

10.本实用新型的另一个目的在于提供一视距维持设备,其中所述视距维持设备可以包括所述佩戴装置和一维持装置,其中所述维持装置被设置于所述佩戴装置,用于检测用户和眼前物体之间的距离并且在距离小于一定范围时发出警报,以维持用户和眼前物体保持在预设的距离,其中所述佩戴装置能够保持用户的头部于正确的姿态。

11.本实用新型的另一个目的在于提供一视距维持设备,其中所述视距维持设备的所述维持装置包括一检测器和一提示器,其中所述检测器用于检测,所述提示器基于所述检

测器的检测结果发出提示,其中所述检测器包括一发射模块和一接收模块,其中所述发射模块用于发射信号,所述接收模块用于接收被反射的所述发射模块发送的信号,基于所述发射模块和所述接收模块接收到的信号,用户和前方物体之间的距离可以被计算,从而所述提示器基于距离判断是否发出信号。

12.本实用新型的另一目的在于提供一视距维持设备,其中所述检测器的所述发射模块和所述接收模块被设置为保持一定的距离,并且所述发射模块和所述接收模块被分别保持在所述视距维持设备的前部,以使得所述视距维持设备的所述发射模块发射的信号和反射的信号尽可能地集中,避免遇到过多的障碍造成结果误差。

13.根据本实用新型的一方面,本实用新型提供了一视距维持设备,适于支撑头部于躯干,其中所述视距维持设备包括:

14.一佩戴装置,其中所述佩戴装置包括一抵靠部和被安装于所述抵靠部的一承托部,其中所述抵靠部适于支撑于该头部,所述承托部适于被支撑于该躯干,以支撑该头部于该躯干;和

15.一维持装置,其中所述维持装置包括至少一检测器和被通信连接于所述检测器的至少一提醒器,所述检测器和所述提醒器被分别设置于所述佩戴装置,其中所述检测器包括至少一发射模块和至少一接收模块,其中所述发射模块和所述接收模块被分别设置于所述佩戴装置的所述抵靠部,所述发射模块用于朝所述佩戴装置的前方发射一信号,所述信号遇到障碍物后被反射,所述接收模块用于接收所述发射模块发射的被反射后的所述信号,以供计算和所述佩戴装置到障碍物之间的距离。

16.根据本实用新型的一个实施例,所述发射模块和所述接收模块的距离范围为50cm

‑

60cm。

17.根据本实用新型的一个实施例,所述检测器的探测视角不大于60度。

18.根据本实用新型的一个实施例,所述检测器的工作区域在水平面上形成一个扇形的工作面,其中扇形角度β的取值范围是:β≤60度。

19.根据本实用新型的一个实施例,所述检测器的工作区域在竖直面形成一个扇形的工作面,其中扇形角度α的取值范围是:α≤60度。

20.根据本实用新型的一个实施例,所述检测器的探测距离为2cm

‑

500cm。

21.根据本实用新型的一个实施例,所述检测器的发射模块发送的信号是超声信号。

22.根据本实用新型的一个实施例,所述发射模块和所述接收模块被并排设置于所述佩戴装置的所述抵靠部并且位于所述抵靠部的一前部。

23.根据本实用新型的一个实施例,所述发射模块的数目是两个,所述接收模块的数目是一个并且所述接收模块位于两个所述发射模块之间,其中所述发射模块和所述接收模块保持间隔。

24.根据本实用新型的一个实施例,所述抵靠部被可转动地安装于所述承托部。

25.根据本实用新型的一个实施例,所述提醒器是一振动器。

26.根据本实用新型的另一方面,本实用新型提供了一视距维持设备,所述视距维持设备包括一佩戴装置,其中所述佩戴装置包括一抵靠部和形成有一佩戴空间,其中所述佩戴装置适于被佩戴于头颈部,头部适于被固定支撑于所述抵靠部,藉由所述抵靠部,头部能够被阻止朝向躯干移动。

27.根据本实用新型的一个实施例,所述佩戴装置包括一抵靠部和被安装于所述抵靠部的一承托部,其中所述抵靠部适于支撑于该头部,所述承托部适于被支撑于该躯干,以支撑该头部于该躯干,其中所述抵靠部能够被固定支撑于所述承托部以阻止该头部继续朝向该躯干移动,从而保持该头部相对于该躯干于固定位置。

28.根据本实用新型的一个实施例,所述抵靠部被可转动地连接于所述承托部并且适于被固定在转动后的位置。

29.根据本实用新型的一个实施例,所述抵靠部具有两个第一连接端和两个调节空间,每个所述调节空间分别形成于每个所述第一连接端,其中所述承托部具有两第二连接端,其中所述佩戴装置进一步包括两个锁固部,其中每个所述锁固部分别以所述锁固部被安装于所述抵靠部的所述调节空间的方式被连接于所述抵靠部的每个所述第一连接端,所述承托部的每个所述第二连接端分别被连接于每个所述锁固部,其中每个所述锁固部分别具有一第一工作位和一第二工作位,并且每个所述锁固部分别能够于所述第一工作位和所述第二工作位之间转换,其中当每个所述锁固部处于所述第一工作位时,所述承托部被允许绕着所述锁固部做相对于所述抵靠部的转动,以调节增大所述承托部和所述抵靠部之间的角度,当每个所述锁固部处于所述第二工作位时,所述承托部被允许绕着所述锁固部做相对于所述抵靠部的转动,以调节增大或减小所述承托部和所述抵靠部之间的角度。

30.根据本实用新型的一个实施例,所述佩戴装置进一步包括两锁固部,其中每个所述锁固部分别进一步包括:

31.一安装元件,其中所述安装元件包括一安装环,所述安装环具有一安装环内壁、一环内空间以及至少一组单向锁定齿槽,所述安装环内壁界定所述环内空间,一组所述单向锁定齿槽形成于所述安装环内壁和连通于所述环内空间,其中所述安装环被固定地安装于所述抵靠部的连接端;

32.一锁定元件,其中所述锁定元件包括一锁定主体、至少一锁定臂以及至少一联动突起,并且所述锁定元件具有至少一行程空间,所述锁定臂倾斜地自所述锁定主体的一个端部向另一个端部方向延伸,以于所述锁定臂和所述锁定主体之间形成所述行程空间,所述联动突起自所述锁定臂的自由端的一个侧部向外延伸,所述锁定臂的自由端的外壁设有至少一单向锁定齿,其中所述锁定元件被可转动地安装于所述安装环的所述环内空间,所述锁定臂的所述单向锁定齿被选择性地锁定于所述安装环的一组所述单向锁定齿槽中的一个所述单向锁定齿槽;以及

33.一联动元件,其中所述联动元件具有至少一倾斜延伸的联动槽,其中所述锁定元件的所述联动突起被可滑动地安装于所述联动元件的所述联动槽,以使所述联动元件能够产生相对于所述锁定元件的位移,其中所述联动元件被固定地安装于所述承托部的连接端。

附图说明

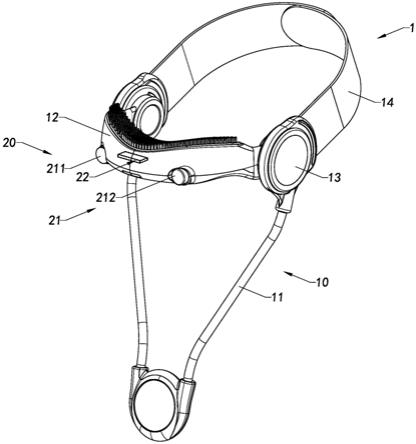

34.图1示出了根据本实用新型的一较佳实施例的一视距维持设备的一使用状态示意图。

35.图2a示出了根据本实用新型的上述较佳实施例的所述视距维持设备的一侧视示意图。

36.图2b示出了根据本实用新型的上述较佳实施例的所述视距维持设备的一俯视示意图。

37.图3a和图3b分别示出了根据本实用新型的上述较佳实施例的所述视距维持设备的使用状态的示意图。

38.图4是依本实用新型的一较佳实施例的一视距维持设备的一个状态的立体示意图。

39.图5是依本实用新型的上述较佳实施例的所述视距维持设备的另一个状态的立体示意图。

40.图6是依本实用新型的上述较佳实施例的所述视距维持设备的分解示意图。

41.图7是沿着图4中的a

‑

a线剖开后的内部结构示意图。

42.图8a和图8b分别是依本实用新型的上述较佳实施例的所述视距维持设备的一锁固部的一安装元件的不同视角的立体示意图。

43.图9a和图9b分别是依本实用新型的上述较佳实施例的所述视距维持设备的所述锁固部的一锁定元件的不同视角的立体示意图。

44.图10a和图10b分别是依本实用新型的上述较佳实施例的所述视距维持设备的所述锁固部的一联动元件的不同视角的立体示意图。

45.图11a和图11b分别是依本实用新型的上述较佳实施例的所述视距维持设备的一个调节过程的示意图。

46.图12a和图12b分别是依本实用新型的上述较佳实施例的所述视距维持设备的另一个调节过程的示意图。

47.图13a和图13b分别是依本实用新型的上述较佳实施例的所述视距维持设备的另一个调节过程的示意图。

48.图14是依本实用新型的上述较佳实施例的所述视距维持设备的使用状态。

49.图15是根据本实用新型的另一较佳实施例的所述视距维持设备的示意图。

50.图16是根据本实用新型的另一较佳实施例的所述视距维持设备的示意图。

具体实施方式

51.以下描述用于揭露本实用新型以使本领域技术人员能够实现本实用新型。以下描述中的优选实施例只作为举例,本领域技术人员可以想到其他显而易见的变型。在以下描述中界定的本实用新型的基本原理可以应用于其他实施方案、变形方案、改进方案、等同方案以及没有背离本实用新型的精神和范围的其他技术方案。

52.本领域技术人员应理解的是,在本实用新型的揭露中,术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系是基于附图所示的方位或位置关系,其仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此上述术语不能理解为对本实用新型的限制。

53.可以理解的是,术语“一”应理解为“至少一”或“一个或多个”,即在一个实施例中,一个元件的数量可以为一个,而在另外的实施例中,该元件的数量可以为多个,术语“一”不能理解为对数量的限制。

54.参考本实用新型的说明书附图之附图1至附图13b,根据本实用新型的一较佳实施例的一视距维持设备1在接下来的描述中被揭露和阐述,其中所述视距维持设备1可以包括一颈托装置10和一维持装置20,

55.其中所述颈托装置10能够形成一佩戴空间100,以允许使用者以颈部被容纳于所述佩戴空间100的方式佩戴所述颈托装置10于颈部,其中所述维持装置20可以包括至少一检测器21和被连接于所述检测器21的一提醒器22,所述检测器21和所述提醒器22分别被设置于所述颈托装置10,所述检测器21被设置用于检测佩戴所述视距维持设备1的使用者的眼部和阅读物之间的距离,所述提醒器22被设置根据所述检测器21的检测结果能够提醒使用者调整眼部和阅读物之间的距离,如此所述视距维持设备1能够帮助使用者维持合理视距。

56.当使用者的颈部佩戴所述颈托装置10时,被设置于所述颈托装置10的所述检测器21和使用者的眼部的相对位置被确定,从而即便是使用者做出弯腰、扭腰、侧坐等动作时,所述检测器21也能够准确地检测使用者的眼部和阅读物之间的距离而帮助使用者维持合理视距。例如,当颈部佩戴有所述视距维持设备1的青少年在阅读的过程中不自觉地出现弯腰而使头部具有靠近书本的位移时,所述检测器21能够被带动而同步地和同幅度地具有靠近书本的位移,如此所述检测器21能够准确地检测使用者的眼部和书本之间的距离而帮助使用者维持合理视距。再例如,当颈部佩戴有所述视距维持设备1的中青年在使用电脑的过程中不自觉地出现弯腰而使头部具有靠近显示屏幕的位移时,所述检测器21能够被带动而同步地和同幅度地具有靠近显示屏幕的位移,如此所述检测器21能够准确地检测使用者的眼部和显示屏幕之间的距离而帮助使用者维持合理视距。当使用者的颈部佩戴所述颈托装置10时,所述颈托装置10的低端能够抵靠在使用者的肩部,和所述颈托装置10的高端能够承托使用者的头部,如此能够藉由肩部承担头部的重力而减轻头部的重力对颈部的压力,从而所述颈托装置10能够保证颈椎的正常生理曲度而进一步保护颈椎。尤其是当青少年使用者佩戴本实用新型的所述视距维持设备1时,一方面,所述维持装置20的所述检测器21能够准确地和可靠地检测使用者的眼部和阅读物之间的距离而帮助使用者维持合理视距,另一方面,所述颈托装置10能够允许使用者的肩部分担头部的重力而帮助使用者保护颈椎,如此所述视距维持设备1有利于帮助使用者养成良好的坐姿和书写习惯。

57.具体地,所述颈托装置10包括一抵靠部11、一承托部12以及两锁固部13,其中所述抵靠部11具有两第一连接端1101,所述承托部12具有两第二连接端1201,每个所述锁固部13被设置分别用于连接所述抵靠部11的每个所述第一连接端1101和所述承托部12的每个所述第二连接端1201,以使所述承托部12被可转动地连接于所述抵靠部11,和允许所述承托部12能够绕着所述锁固部13做相对于所述抵靠部11的运动,如此所述颈托装置10能够满足同一个使用者的不同需求和满足不同使用者的需求。例如,通过调节所述颈托装置10的所述承托部12相对于所述抵靠部11的角度的方式能够调节肩部和颈部分担头部重力的比例。再例如,通过调节所述颈托装置10的所述承托部12相对于所述抵靠部11的角度的方式能够使所述视距维持设备1仅被使用者悬挂在颈部,也即,所述颈托装置10的所述抵靠部11可以不被用于抵靠肩部,和所述承托部12可以不被用于承托头部。

58.换言之,所述抵靠部11的一个所述第一连接端1101和所述承托部12的一个所述第二连接端1201通过一个所述锁固部13被可转动地相互安装,相应地,所述抵靠部11的另一

个所述第一连接端1101和所述承托部12的另一个所述第二连接端1201通过另一个所述锁固部13被可转动地相互安装,如此使得每个所述锁固部13被设置分别用于连接所述抵靠部11的每个所述第一连接端1101和所述承托部12的每个所述第二连接端1201。

59.当使用者施力于处于被佩戴状态的所述颈托装置10的所述承托部12时,例如当使用者向上推动所述承托部12时,所述承托部12能够被驱动以绕着所述锁固部13做相对于所述抵靠部11的转动而调节增大所述承托部12和所述抵靠部11之间的角度。相应地,当使用者撤销向上推动所述承托部12的外力时,所述锁固部13使得所述承托部12和所述抵靠部11之间的角度被保持在调节后的状态。

60.优选地,所述抵靠部11的两个所述第一连接端1101相互对称且相对位置确定,相应地,所述承托部12的两个所述第二连接端1201相互对称且相对位置确定,如此当施力于处于被佩戴状态的所述颈托装置10的所述承托部12时,所述承托部12的两个所述第二连接端1201能够同步地和同幅度地分别绕着两个所述锁固部13做相对于所述抵靠部11的两个所述第一连接端1101的转动。

61.具体地,在附图1至图13b示出的所述视距维持设备1的这个较佳示例中,所述抵靠部11具有两调节空间1102,每个所述调节空间1102分别形成于每个所述第一连接端1101。所述锁固部13以所述锁固部13被安装于所述抵靠部11的所述调节空间1102的方式被安装于所述抵靠部11的所述第一连接端1101,和所述锁固部13以所述承托部12的所述第二连接端1201被安装于所述锁固部13的方式被安装于所述承托部12的所述第二连接端1201,如此所述锁固部13被设置用于连接所述抵靠部11的所述第一连接端1101和所述承托部12的所述第二连接端1201。并且,所述颈托装置10通过安装所述锁固部13于所述抵靠部11的所述调节空间1102的方式能够隐藏所述锁固部13而避免所述锁固部13外露,如此能够保证所述视距维持设备1的美观性和可靠性。

62.更具体地,所述锁固部13包括一安装元件131、一锁定元件132以及一联动元件133,并且所述锁固部13具有一第一工作位和一第二工作位,和所述锁固部13被设置能够在所述第一工作位和所述第二工作位之间转换。

63.参考附图8a和图8b,所述安装元件131包括一安装环1311,所述安装环1311具有一环形的安装环内壁13111、一环内空间13112以及至少一组单向锁定齿槽13113,其中所述安装环1311的所述安装环内壁13111界定所述环内空间13112,一组所述单向锁定齿槽13113形成于所述安装环内壁13111和连通于所述环内空间13112。所述锁固部13的所述安装元件131被固定地安装于所述抵靠部11的所述调节空间1102,以保持所述安装元件131的所述安装环1311于所述抵靠部11的所述调节空间1102,并且所述安装元件131的所述安装环1311和所述抵靠部11的相对位置保持不变。

64.参考附图9a和图9b,所述锁定元件132包括一锁定主体1321、至少一锁定臂1322以及一联动突起1323,并且所述锁定元件132具有至少一行程空间1324,其中所述锁定臂1322被设置倾斜地自所述锁定主体1321的一个端部向另一个端部方向延伸,以于所述锁定主体1321和所述锁定臂1322之间形成所述行程空间1324,如此使得所述锁定臂1322具有弹性以及能够靠近和远离所述锁定主体1321的位移,其中所述联动突起1323被设置自所述锁定臂1322的自由端的侧壁向外延伸而突出于所述锁定臂1322,所述锁定臂1322的自由端的外壁设有至少一单向锁定齿13221。参考附图5和图6,所述锁定元件1321被可转动地安装于所述

安装元件131的所述安装环1311的所述环内空间13112,并且所述锁定元件132的所述锁定臂1322的所述单向锁定齿13221被选择性地锁定于所述安装元件131的所述安装环1311的一组所述单向锁定齿槽13113中的一个所述单向锁定齿槽13113。

65.参考附图4、图5、图6、图7、图8a、图8b、图9a、图9b、图10a和图10b,所述锁固部13的所述联动元件133被固定地安装于所述承托部12的所述第二连接端1201,和所述锁定元件132被联动地安装于所述承托部12,其中所述联动元件133具有至少一倾斜延伸的联动槽1331,所述联动槽1331具有一联动槽远离端13311和对应于所述联动槽远离端13311的一联动槽靠近端13312,其中所述锁定元件132的所述联动突起1323被可滑动地安装于所述联动元件133的所述联动槽1331,并且所述锁定元件132的所述联动突起1323能够沿着所述联动元件133的所述联动槽1331形成的轨道于所述联动槽远离端13311和所述联动槽靠近端13312之间滑动。

66.当所述锁固部13处于所述第一工作位时,所述锁定元件132的所述锁定臂1322的所述单向锁定齿13221被锁定于所述安装元件131的所述安装环1311的一组所述单向锁定齿槽13113中的一个所述单向锁定齿槽13113,并且所述锁定元件132的所述联动突起1323被保持在所述联动元件133的所述联动槽1331的所述联动槽远离端13311。此时,若施加外力于处于佩戴状态的所述颈托装置10的所述承托部12,例如若使用者向上推动所述承托部12,则所述锁定臂1322的所述单向锁定齿13221和所述安装环1311的一组所述单向锁定齿槽13113可以相互配合以允许所述承托部12的所述第二连接端1201带动所述锁定元件132做相对于所述安装环1311的转动,以调节增大所述承托部12和所述抵靠部11之间的角度。相应地,若施加于处于佩戴状态的所述颈托装置10的所述承托部12的外力撤销,或者施加于处于佩戴状态的所述颈托装置10的所述承托部12的外力相反(例如使用者的头部产生的重力会作用于所述承托部12),则所述锁定臂1322的所述单向锁定齿13221和所述安装环1311的一组所述单向锁定齿槽13113可以相互配合以阻止所述承托部12和所述抵靠部11之间的角度产生变化。

67.通过施加向外拉动所述承托部12的外力的方式允许所述承托部12带动所述联动元件133产生相对于所述锁定元件132的位移,以使所述锁定元件132的所述锁定突起1323沿着所述联动元件133的所述联动槽1331形成的轨道自所述联动元件133的所述联动槽1331的所述联动槽远离端13311滑动到所述联动槽靠近端13312,在这个过程中,所述锁定元件132的所述锁定臂1322具有靠近所述锁定主体1321的位移而产生弹性形变以积蓄弹性势能,和所述锁定臂132的所述单向锁定齿13221脱离所述安装环1311的所述单向锁定齿槽13113,如此所述锁固部13自所述第一工作位转换至所述第二工作位。相应地,在撤销施加向外拉动所述承托部12的外力后,所述锁定元件132的所述锁定臂1322在弹性势能的作用下回复至初始状态,在这个过程中,所述联动元件133通过允许所述锁定元件132的所述联动突起1323沿着所述联动元件133的所述联动槽1331形成的轨道自所述联动槽靠近端13312滑动至所述联动槽远离端13311的方式产生相对于所述锁定元件132的位移,以使所述锁定臂1322的所述单向锁定齿13221被再次锁定于所述安装环1311的所述单向锁定齿槽13113,如此所述锁固部13自动地自所述第二工作位转换至所述第一工作位。

68.当所述锁固部13处于所述第二工作位时,所述锁定臂1322的所述单向锁定齿13221脱离所述安装环1311的所述单向锁定齿槽13113,此时,若施加于处于佩戴状态的所

述颈托装置10的所述承托部12,例如若向上推动所述承托部12或向下拉动所述承托部12,则所述承托部12的所述第二连接端1201能够带动所述锁定元件132做相对于所述安装环1311的转动,以调节增大或者减小所述承托部12和所述抵靠部11之间的角度。

69.换言之,当所述锁固部13处于所述第一工作位时,所述承托部12被允许做相对于所述抵靠部11的单向转动,当所述锁固部13处于所述第二工作位时,所述承托部12被允许做相对于所述抵靠部11的双向转动,如此便于使用者使用所述视距维持设备1和保证所述视距维持设备1的可靠性。

70.在附图3至图13示出的本实用新型的所述视距维持设备1的这个较佳示例中,参考附图8a和图8b,所述安装元件131的所述安装环1311具有呈中心对称的两组所述单向锁定齿槽13113,参考附图9a和图9b,所述锁定元件132包括两个所述锁定臂1322和两个所述联动突起1323,两个所述锁定臂1322呈中心对称,每个所述锁定臂1322的自由端分别被设置有一个所述联动突起1323,参考附图10a和图10b,所述联动元件133具有呈轴对称的两个所述联动槽1331,参考附图6和图7,所述锁定元件132的每个所述锁定臂1322的所述单向锁定齿13221分别对应于所述安装元件131的所述安装环1311的每组所述单向锁定齿槽13113,和所述锁定元件132的每个所述锁定突起1323分别被可滑动地安装于所述联动元件133的每个所述联动槽1331,如此能够进一步保证所述视距维持设备1的可靠性。可选地,所述安装元件131的所述安装环1311具有一组所述单向锁定齿槽13113,并且一组所述单向锁定齿槽13113环绕所述环内空间13112的四周,其中所述锁定元件132的每个所述锁定臂1322的所述单向锁定齿13221分别对应于所述安装环1311的一组所述单向锁定齿槽13113的不同位置。

71.继续参考附图1至图13b,所述抵靠部11包括一抵靠主体111和两调节主体112,其中所述抵靠主体111具有两抵靠臂1111,以使所述抵靠主体111呈“u”形或“v”形,其中每个所述调节主体112分别被设置于所述抵靠主体111的每个所述抵靠臂1111,并且所述调节主体112形成所述抵靠部11的所述第一连接端1101和所述调节空间1102,其中所述锁固部13的所述安装元件131的所述安装环1311被固定地安装于所述抵靠部11的所述调节主体112。

72.值得一提的是,所述安装元件131的所述安装环1311被固定地安装于所述调节主体112的方式在本实用新型的所述视距维持设备1中不受限制,例如在附图1至图13b示出的所述视距维持设备1这个具体示例中,所述调节主体112的用于形成所述调节空间1102的内壁设有多个卡槽1121,这些所述卡槽1121分别连通于所述调节空间1102,相应地,所述安装元件131的所述安装环1311的外壁设有多个卡突13114,所述安装元件131的所述安装环1311的这些所述卡突13114分别被卡固于所述调节主体112的这些所述卡槽1121,以固定地安装所述安装元件131的所述安装环1311于所述调节主体112。可选地,在本实用新型的所述视距维持设备1的其他示例中,这些所述卡突13114分别设于所述调节主体112的用于形成所述调节空间1102的内壁,相应地,这些所述卡槽1121分别设于所述安装元件131的所述安装环1311的外壁,所述调节主体112的这些所述卡突13114分别被卡固于所述安装元件131的所述安装环1311的这些所述卡槽1121,以固定地安装所述安装元件131的所述安装环1311于所述调节主体112。可选地,在本实用新型的所述视距维持设备1的其他示例中,所述安装元件131的所述安装环1311以螺接或者胶接的方式被固定地安装于所述调节主体112。可选地,在本实用新型的所述视距维持设备1的其他示例中,所述安装元件131的所述安装

环1311和所述调节主体112一体地成型。

73.进一步地,参考附图8a和图8b,所述锁固部13的所述安装元件131包括一盖板1312,所述盖板1312被设置于所述安装环1311的一侧以用于封闭所述安装环1311的侧部开口,并且所述盖板1312的四周均凸出于所述安装环1311的四周,如此在所述安装环1311被安装于所述调节主体112的所述调节空间1102后,所述盖板1312能够封闭所述调节主体112的用于连通所述调节空间1102的一外侧开口1122,从而有利于保证所述视距维持设备1的美观性。优选地,所述锁固部13的所述安装元件131的所述安装环1311和所述盖板1312一体地形成。

74.继续参考附图1至图13b,所述承托部12包括一承托主体121和两保持主体122,其中所述保持主体122具有一保持空间1221以及分别连通于所述保持空间1221的一侧壁开口1222和一内壁开口1223。参考附图10a和图10b,所述联动元件133包括一联动体1332和自所述联动体1332的一侧向外延伸的一固定体1333,所述联动槽1331形成于所述联动元件133的所述联动体1332。所述承托主体121的端部自所述保持主体122的所述侧壁开口1222延伸至和被可活动地保持于所述保持主体122的所述保持空间1221,所述保持主体122以所述保持主体122允许所述联动元件133的所述固定体1333穿过所述保持主体122的所述内壁开口1223延伸至所述保持空间1221和被固定地安装于所述承托主体121的端部的方式与所述锁定元件132的所述锁定主体1321联动,如此使得所述锁定元件132的所述锁定主体1321被联动地安装于所述承托部12的所述第二连接端1201。

75.值得一提的是,所述保持主体122和所述锁定元件132的所述锁定主体1321联动的方式在本实用新型的所述视距维持设备1中不受限制,例如在附图1至图13b示出的所述视距维持设备1的这个较佳示例中,所述保持主体122具有至少一定位柱1224,所述定位柱1224自所述保持主体122的用于形成所述内壁开口1223的一侧向外延伸,相应地,所述锁定元件132的所述锁定主体1321具有至少一定位孔13210,其中所述保持主体122的所述定位柱1224延伸至和被安装于所述锁定元件132的所述锁定主体1321的所述定位孔13210,以使所述保持主体122和所述锁定元件132的所述锁定主体1321联动。优选地,所述保持主体122具有两个所述定位柱1224,相应地,所述锁定元件132的所述锁定主体1321具有两个所述定位孔13210。可选地在本实用新型的所述视距维持设备1的另一个示例中,所述保持主体122的用于形成所述内壁开口1223的一侧设有至少一个所述定位孔13210,所述锁定元件132的所述锁定主体1321设有所述定位柱1224,其中所述锁定元件132的所述锁定主体1321的所述定位柱1224延伸至和被保持于所述保持主体122的所述定位孔13210,以使所述保持主体122和所述锁定元件132的所述锁定主体1321联动。

76.在本实施例中,两个所述定位孔13210之间的距离被设置为轴对称的,并且呈一个八字形结构,以使得两个所述定位孔13210之间的距离在一端小于另外一端,从而当所述定位柱1224沿着所述定位孔13210移动时,两个所述定位柱1224之间的距离可以被改变,从而使得所述视距维持设备1在所述第一工位和所述第二工位之间变换。

77.优选地,所述保持主体122具有一外露端1225、对应于所述外露端1225的一内藏端1226以及形成于所述内藏端1226的一限位环1227,其中所述调节主体112的所述调节空间1102的直径尺寸和所述外侧开口1122的直径尺寸大于所述调节空间1102的连通于所述调节空间1102的一内壁开口1123的直径尺寸,和所述保持主体122的所述限位环1227的直径

尺寸大于所述调节主体112的所述调节空间1102的所述内壁开口1123的直径尺寸,所述保持主体122的所述外露端1225被允许穿过所述调节主体112的所述调节空间1102的内壁开口,并且在所述保持主体122的所述限位环1227和所述调节主体112的配合作用下,所述保持主体122的所述内藏端1226被保持在所述调节主体112的所述调节空间1102。

78.参考附图1至图13b,所述视距维持设备1的所述颈托装置10进一步包括一辅助部14,其中所述辅助部14的两端分别被连接于所述抵靠部11的每个所述调节主体112,以于所述辅助部14、所述承托部12和所述抵靠部11之间形成所述佩戴空间100,如此所述视距维持设备1允许使用者以颈部被容纳于所述佩戴空间100的方式佩戴所述颈托装置10于颈部。

79.优选地,在附图1至图13b示出的所述视距维持设备1的这个具体示例中,所述辅助部14包括两连接带141,每个所述连接带141分别具有一固定端部1411和对应于所述固定端部1411的一连接端部1412,其中每个所述连接带141的所述固定端部1411分别被固定地安装于所述抵靠部11的每个所述调节空间1102,和每个所述连接带141的所述连接端部1412能够被相互连接。例如,所述辅助部14的每个所述连接带141可以是相互配合的魔术贴,以允许每个所述连接带141的所述连接端部1412通过相互粘结的方式被相互连接。

80.继续参考附图1至图13b,所述维持装置20的所述检测器21被设置于所述颈托装置10的所述承托部12,如此当使用者的颈部佩戴所述颈托装置10时,被设置于所述承托部12的所述检测器21和使用者的眼部的相对位置被确定,从而即便是使用者做出弯腰、扭腰、侧坐等动作时,所述检测器21也能够准确地检测使用者的眼部和阅读物之间的距离而帮助使用者维持合理视距。

81.值得一提的是,所述检测器21被设置于所述颈托装置10,其中所述颈托装置10的所述抵靠部11和所述承托部12的相对位置可以调整,所述抵靠部11本身也可以被折叠调整,因此所述检测器21的位置也可以跟随着所述抵靠部11被调整,以适应于不同身高的人群、不同高度的桌子和椅子,甚至是不同的使用场景。另外,由于所述检测器21被设置于所述颈托装置10,所述颈托装置10能够用于调整头部和颈部的相对位置,因此所述检测器21被设置于所述承托部12后,适于和人体的头颅、眼睛、躯干以及腰椎姿态变化过程中保持一致性。换句话说,所述检测器21的检测可以和人体姿态的变化相互配合,比如说在正常姿态下,人体的头颅、颈部以及躯干处于直线状态,每个位置的变化具有关联性,将所述检测器21布置于所述颈托装置10的所述抵靠部11有利于对于人体姿态变换做出有效的检测。

82.另外,值得注意的是,所述检测器21的检测距离可以被智能设定。详细地说,由于使用者的年龄不同,身材高矮不同,桌面高度和座椅高低配合不同,使用场景不同,比如说坐着看书或者躺着看书,因此使用者需要保持的距离并不相同。在本实施例提供的所述视距维持设备1中,基于所述检测器21探测到的数据,超过一定范围所述提醒器22就能够发出提醒。这一预设的距离范围基于不同的使用场景可以被设定。比如说,使用者在坐着看书时,可以设定所述视距维持设备1的提醒距离为50公分。再比如说,使用者在外出时,可以设定视距维持设备1的提醒距离为1米。当社交距离小于1米时,所述视距维持设备1就会报警。

83.值得一提的是,盲人也可以使用这一设备,尤其是在盲人外出遇到障碍物或者是人时,所述视距维持设备1在一定范围内就可以发出报警提示,以促使盲人使用者停止前进或者是改变行进方向。

84.另外,所述颈托装置10的所述承托部12和所述抵靠部11之间的角度能够被设定在

一预设范围。有研究报告表明头部每低15度,对于颈椎造成的压力逐级递增。目前市场上大多数减轻颈托承重的产品的设计理念是基于抬升头部于固定位置来减轻对于颈椎的负担,头部通常被支撑于竖直状态,使用者难以低头,从而降低对于颈椎的负担。而本发明的提供的所述视觉维持设备1的所述承托部12和所述抵靠部11能够相对调整,使用者可以低头,并且在低头的同时对于颈部的负担可被所述视觉维持设备1分担以减少对于颈椎的压力。

85.值得注意的是,所述承托部12和所述抵靠部11之间的角度能够被限制,因此使用者在低头过程中能够被所述视觉维持设备1限位以避免低头多度,从而对于颈椎造成过大的负担,比如说使用者可以被限制为低头不能超过60度。

86.另外,“发育的枝头,越压越弯”,藉由所述视觉维持设备1限制了低头的范围,并且可以维持一定的距离,尤其是当腰椎姿态变化时,使用者的不良姿态,比如说弯腰驼背等可以被预防。

87.另外,所述视觉维持设备1的检测距离可以被锁定,比如说小于1米就报警,一旦用户由于低头、弯腰、坐姿不正等原因导致距离过近,小于1米,所述视觉维持设备1就会发出报警。举例说明,在使用者为儿童并且长时间玩手机,导致眼部和手机之间的距离越来越小时,所述视觉维持设备1就可以发出报警。

88.另外,所述视觉维持设备1和外部通讯设备可通信连接,比如说家长的手机,家长可以及时获知儿童的状态并且来对于儿童的不良姿态及时进行纠正。值得注意的是,使用者比如说儿童的不良姿态可以被存储记录,以使得外部专业人员可对于儿童的不良姿态进行分析或者是纠正,或者是,配合一个姿态纠正软件,所述软件可以对于不良姿态进行分析并且自动给出纠正建议或者是锻炼教程。

89.所述检测器21可以包括一发射模块211和一接收模块212,其中所述发射模块211和所述接收模块212被分别设置于所述颈托装置10的前部,所述抵靠部11的所述抵靠主体111。所述发射模块211用于朝向所述颈托装置10的前方,也就是用户的头部前方发射信号,所述接收模块212用于接收被反射后的信号。通过这样的方式布置所述检测器21的所述发射模块211和所述接收模块212,可以减少信号在传递过程中所述视距维持设备1本身造成的干扰,以提高所述检测器21的检测精度。

90.所述发射模块211发射的信号遇到前方物体后被反射回到所述视距维持设备1,所述接收模块212接收至少部分被反射的信号,然后基于所述发射模块211和所述接收模块212的发射信号和接收信号的时间差,可以计算得出所述检测器21到前方物体的距离。

91.在本实施例中,所述发射模块211和所述接收模块212被沿着所述颈托装置10的所述抵靠部11的所述抵靠主体111布置,并且所述发射模块211和所述接收模块212被保持一定间隔地并排布置。

92.详细地说,所述发射模块211可以被布置在所述抵靠部11的所述抵靠主体111的左侧,所述接收模块212可以被布置在所述抵靠部11的所述抵靠主体111的右侧,所述发射模块211和所述接收模块212之间需要保持的一定的距离。如果所述检测器21的所述发射模块211和所述接收模块212之间的距离过近,所述发射模块211发射的信号和所述接收模块212接收的信号可能会相互干扰,影响到最终的结果,如果所述检测器21的所述发射模块211和所述接收模块212之间的距离过远,所述接收模块212可能接收到较多的干扰信号,干扰信号可能是来自于周围环境,不属于所述发射模块211发射的被反射的信号。

93.在本实施例中,所述发射模块211和所述接收模块212之间的距离范围t被控制在5cm到6cm。此处的所述发射模块211和所述接收模块212之间距离t是指所述发射模块211的中心到所述接收模块212中心之间的距离。

94.另外,所述发射模块211和所述接收模块212被并排布置,所述视距维持装置1的所述颈托装置10的所述抵靠部11的所述抵靠主体111的厚度能够被减薄,相对于所述发射模块211和所述接收模块212被并列设置而言。

95.另外,所述检测器21的所述发射模块211具有一工作角度和一工作范围,所述接收模块212具有一工作角度和一工作范围,两者的大小可以是相同的,也可以是不同的。对于所述检测器21而言,所述发射模块211和所述接收模块212形成一个工作区域,由于所述发射模块211和所述接收模块212各自的所述工作范围组成,所述检测器21的所述工作区域在水平面上形成一个类似扇形的工作面,其扇形角度β不大于60度,可参考附图2b,从而可以减少所述接收模块212采集到较多的噪音,也使得所述发射模块211可以集中在一个区域内发射信号。

96.进一步地,可参考附图2a,所述检测器21的所述发射模块211在一个竖直面的工作角度α也可以被设置为不大于60度,加上所述发射模块211和所述接收模块212保持一定的距离,一方面让所述发射模块211发射的信号较为集中,另一方面可以让所述接收模块212形较为集中地接收来自于所述发射模块211的被反射的信号,从而有利于后续对于距离计算的精确度。可以理解的是,所述检测器21的所述发射模块211在竖直面的工作面也可以是一个扇形的工作面,其工作角度α的取值范围是:α≤60度。

97.根据本实用新型的一个实施例,所述检测器21的所述发射模块211可以被实施为超声探头,其标称频率为40

±

1.0khz,发射声压不小于110db,接收灵敏度不小于

‑

70db,功率不小于50mw。所述发射模块211可以探测的距离范围可以是2cm到550cm,比如说500cm或是450cm。

98.值得一提的是,所述检测器21的类型在本实用新型的所述视距维持设备1中不受限制,其只要能够检测使用者的眼部和阅读物之间的距离即可,例如,所述检测器21可以是但不限于光学距离传感器、红外距离传感器、超声波距离传感器。可选地,所述检测器21可以是摄像机,例如但不限于tof摄像机。也就是说,所述检测器21的所述发射模块211可以用于发射光、红外、超声等信号,所述接收模块212可以用于接收相关的信号。

99.可选地,在附图14示出的本实用新型的所述视距维持设备1的这个较佳示例中,所述检测器21的所述发射模块211数量是两个,两个所述发射模块211以相互对称的方式被设置于所述承托部12的相对两侧,如此提高检测结果的准确性,尤其是在使用者扭腰时,通过在所述承托部12的相对两侧分别设置有一个所述发射模块211的方式能够准确地检测使用者的眼部和阅读物之间的距离。

100.所述检测器21的所述接收模块212可以被设置在两个所述发射模块211之间,所述发射模块211发射的信号可以是不同的,比如说类型不同或者是频率不同的,以使得所述接收模块211可以判断接收的是来自于哪一个所述发射模块211发射的信号。通过对比两个所述发射模块211发射的信号,可以判断用户当前的姿态,比如说如果一个所述发射模块211对应的距离超过了另一个所述发射模块211对应的距离,那么用户可能以侧坐的姿态坐在桌子前面,因此所述提示器可以发出一提示。

101.进一步地,继续参考附图1至附图13b所示,所述维持装置20的所述提醒器22可以是一个振动器,例如但不限于电机,并且所述提醒器22被设置于所述承托部12的所述承托主体121,如此当所述检测器21检测到使用者的眼部和阅读物之间的距离过近时,所述提醒器22能够工作以使所述承托部12的所述承托主体121产生振动,如此所述提醒器22允许使用者的下巴感受到所述承托部12的所述承托主体121的振动而被提醒,从而调整使用者的眼部和阅读物之间的距离。换言之,在附图1至图13b示出的所述视距维持设备1的这个较佳示例中,所述提醒器22可以通过产生振动的方式提醒使用者调整眼部和阅读物之间的距离。可选地,在本实用新型的所述视距维持设备1的其他示例中,所述提醒器22可以通过产生声波的方式提醒使用者调整眼部和阅读物之间的距离,例如所述提醒器22可以是一个扬声器,并且所述提醒器22可以被选择性地设置于所述抵靠部11和所述承托部12的所述承托主体121,如此当所述检测器21检测到使用者的眼部和阅读物之间的距离过近时,所述提醒器22能够工作以产生声波,如此所述提醒器22允许使用者的耳部接收声波而被提醒,从而调整使用者的眼部和阅读物之间的距离。

102.进一步地,所述维持装置20包括一供电部23和一控制部24,其中所述供电部23、所述检测器21和所述提醒器22分别被连接于所述控制部24。所述控制部24被设置能够将所述供电部23提供的电能供应至所述检测器21和所述提醒器22,和被设置能够根据所述检测器21的检测结果生成一个控制信号而控制所述提醒器22的工作状态。优选地,所述供电部23和所述控制部24分别被设置于所述承托部12的所述承托主体121。可选地,所述供电部23和所述控制部24分别被设置于所述抵靠部11。可选地,所述供电部23和所述控制部24中的一个被设置于所述承托部12的所述承托主体121,另一个被设置于所述抵靠部11。

103.继续参考附图1至图13b,所述承托部12的所述承托主体121进一步包括一承托下壳1211和被安装于所述承托下壳1211的一承托上壳1212以及具有形成于所述承托下壳1211和所述承托上壳1212之间的一容纳空间1213,其中所述检测器21被设置于所述承托下壳1211,所述提醒器22、所述供电部23和所述控制部24分别被设置于所述承托主体121的所述容纳空间1213。

104.优选地,所述承托主体121进一步包括一垫体1214,所述垫体1214被设置于所述承托上壳1212,以用于接触使用者的下巴。所述垫体1214的类型可以根据使用者的需要被选择,例如所述垫体1214的表面可以呈细小的凸起状而使所述垫体1214的表面粗糙,或者所述垫体1214的表面可以是柔性表面。优选地,所述垫体1214被可更换,以满足使用者的需求。

105.附图11a和图11b示出了本实用新型的所述视距维持设备1的一个调节构成,其中所述锁固部13处于所述第一工作位。具体地,当向上推动处于佩戴状态的所述颈托装置10的所述承托部12时,所述锁定臂1322的所述单向锁定齿13221和所述安装环1311的一组所述单向锁定齿槽13113可以相互配合以允许所述承托部12的所述第二连接端1201带动所述锁定元件132做相对于所述安装环1311的转动,以调节增大所述承托部12和所述抵靠部11之间的角度。当撤销向上推动所述承托部12的外力时,所述锁定臂1322的所述单向锁定齿13221和所述安装环1311的一组所述单向锁定齿槽13113可以相互配合以阻止所述承托部12和所述抵靠部11之间的角度产生变化。并且,即便是所述承托部12受到使用者的头部的压力,在所述锁定臂1322的所述单向锁定齿13221和所述安装环1311的一组所述单向锁定

齿槽13113的相互配合下,所述承托部12和所述抵靠部11的相对位置也不会产生变化,从而保证所述视距维持设备1的可靠性。

106.附图12a和图12b示出了本实用新型的所述视距维持设备1的一个调节构成,其中所述锁固部13自所述第一工作位转换至所述第二工作位和自所述第二工作位转换至所述第一工作位。具体地,当向外拉动处于佩戴状态的所述颈托装置10的所述承托部12时,所述承托部12带动所述联动元件133产生相对于所述锁定元件132的位移,此时所述锁定元件132的所述联动突起1323和所述联动元件133的所述联动槽1331相互配合而使所述锁定元件132的所述锁定臂1322产生靠近所述锁定主体1321的变形,此时所述锁定臂1322的所述单向锁定齿13221脱离所述安装环1311的一组所述单向锁定齿槽13113,以使所述锁固部13自所述第一工作位转换至所述第二工作位。接着,当所述承托部12受到向上的推力时,所述承托部12能够带动所述锁定元件132于所述安装环1311的所述环内空间13112做相对于所述安装环1311的转动,以调节增大所述承托部12和所述抵靠部11之间的角度。当撤销向外拉动所述承托部12的外力时,所述锁定元件132的所述锁定臂1322在弹性势能的作用下回复至初始状态,以使所述联动元件133产生相对于所述锁定元件132的位移,和使所述锁定臂1322的所述单向锁定齿13221被锁定于所述安装环1311的一组所述单向锁定齿槽13113中的一个,以使所述锁固部13自所述第二工作位转换至所述第一工作位。此时,即便是所述承托部12受到使用者的头部的压力,在所述锁定臂1322的所述单向锁定齿13221和所述安装环1311的一组所述单向锁定齿槽13113的相互配合下,所述承托部12和所述抵靠部11的相对位置也不会产生变化,从而保证所述视距维持设备1的可靠性。

107.附图13a和图13b示出了本实用新型的所述视距维持设备1的一个调节过程,其中所述锁固部13自所述第一工作位转换至所述第二工作位和自所述第二工作位转换至所述第一工作位。具体地,当向外拉动处于佩戴状态的所述颈托装置10的所述承托部12时,所述承托部12带动所述联动元件133产生相对于所述锁定元件132的位移,此时所述锁定元件132的所述联动突起1323和所述联动元件133的所述联动槽1331相互配合而使所述锁定元件132的所述锁定臂1322产生靠近所述锁定主体1321的变形,此时所述锁定臂1322的所述单向锁定齿13221脱离所述安装环1311的一组所述单向锁定齿槽13113,以使所述锁固部13自所述第一工作位转换至所述第二工作位。接着,当所述承托部12受到向下的拉力时,所述承托部12能够带动所述锁定元件132于所述安装环1311的所述环内空间13112做相对于所述安装环1311的转动,以调节减小所述承托部12和所述抵靠部11之间的角度。当撤销向外拉动所述承托部12的外力时,所述锁定元件132的所述锁定臂1322在弹性势能的作用下回复至初始状态,以使所述联动元件133产生相对于所述锁定元件132的位移,和使所述锁定臂1322的所述单向锁定齿13221被锁定于所述安装环1311的一组所述单向锁定齿槽13113中的一个,以使所述锁固部13自所述第二工作位转换至所述第一工作位。此时,即便是所述承托部12受到使用者的头部的压力,在所述锁定臂1322的所述单向锁定齿13221和所述安装环1311的一组所述单向锁定齿槽13113的相互配合下,所述承托部12和所述抵靠部11的相对位置也不会产生变化,从而保证所述视距维持设备1的可靠性。

108.依本实用新型的另一个方面,本实用新型进一步提供颈托装置10的调节方法,其中所述调节方法包括如下步骤:

109.(a)允许所述承托部12带动所述联动元件133产生相对于所述锁定元件132的位

移,以在所述锁定元件132的所述联动突起1323沿着所述联动元件133的倾斜延伸的所述联动槽1331形成的轨道滑动后,使所述锁定元件132的所述锁定臂1322产生形变而积蓄弹性势能和使所述锁定臂1322的所述单向锁定齿13221脱离被安装于所述抵靠部11的所述安装环1311的一组所述单向锁定齿槽13113;

110.(b)允许所述承托部12带动所述锁定元件132做相对于所述安装元件131的转动,以调节所述承托部12和所述抵靠部11之间的角度;以及

111.(c)在所述锁定元件132的所述锁定臂1322基于弹性势能回复初始状态的过程中,所述锁定元件132的所述联动突起1323沿着所述联动元件133的所述联动槽1331形成的轨道滑动而使所述联动元件133产生相对于所述锁定元件132的位移,并且所述锁定臂1322的所述单向锁定齿13221被锁定于所述安装环1311的一组所述单向锁定齿槽13113中的一个。

112.优选地,在上述方法中,在所述承托部12的被固定地安装于所述联动元件133的所述承托主体121做相对于所述承托部12的所述保持主体122的运动而带动所述联动元件133产生相对于所述锁定元件132的位移后,允许所述承托主体121通过所述保持主体122带动所述锁定元件132做相对于所述安装环1311的转动。

113.附图3a和图3b示出了本实用新型的所述视距维持设备1的使用状态,其中当使用者佩戴所述颈托装置10于颈部后,被设置于所述承托部12的每个所述检测器21与使用者的眼部的相对位置被确定。当使用者在阅读的过程中不自觉地出现弯腰的动作时,所述检测器21能够检测使用者的眼部和阅读物之间的距离,若所述检测器21检测到使用者的眼部和阅读物之间距离过近时,所述提醒器22能够处于工作状态而使所述承托部12产生振动,如此所述提醒器22允许使用者的下巴感受到所述承托部12的所述承托主体121的振动而被提醒,从而提醒使用者通过调整弯腰幅度的方式调整使用者的眼部和阅读物之间的距离,如此所述视距维持设备1能够帮助使用者维持合理视距。

114.依本实用新型的另一个方面,本实用新型进一步提供一视距维持方法,其中所述视距维持方法包括:

115.(a)佩戴所述颈托装置10于使用者的颈部,以确定被设置于所述颈托装置10的至少一个所述检测器21和使用者的眼部的相对位置;和

116.(b)在所述检测器21检测到使用者的眼部和阅读物之间的距离过近时,被设置于所述颈托装置10的所述提醒器22提醒使用者,以维持使用者的眼部和阅读物之间的合理距离。

117.优选地,所述步骤(a)包括如下步骤:

118.(a.1)允许所述颈托装置10的所述抵靠部11抵靠使用者的肩部和所述颈托装置10的所述承托部12承托使用者的头部;和

119.(a.2)藉由被设置于所述颈托装置10的所述承托部12的所述检测器21检测使用者的眼部和阅读物之间的距离。

120.附图15示出了所述视距维持设备1的一个变形实施例,和上述实施例相比,不同之处主要在于,在本实施例中,所述视距维持设备1包括所述颈托装置10,不包括所述维持装置20,其中所述颈托装置10可以包括所述抵靠部11和所述承托部12,其中所述抵靠部11被可单向调整地连接于所述承托部12并且能够被固定在调整后的位置。

121.因此所述颈托装置10可以单独作为一个视距维持设备1使用,当所述颈托装置10

的所述抵靠部11和所述承托部12被保持在一定的角度,以使得用户的头部通过所述抵靠部11和所述承托部12被支撑于躯干后,由于所述抵靠部11仅能够朝向远离所述承托部12的方向调整,从而用户无法低头,进而用户可以保持眼部和桌面之间的距离,以避免由于低头而导致眼部和桌面之间的距离过近。

122.附图16示意了所述视距维持设备的1的另一个变形实施例,和上述实施例相比,不同之处主要在于,在本实施例中所述视距维持设备1包括所述颈托装置10,并且所述颈托装置10可以包括所述抵靠部11、所述承托部12和所述辅助部14,所述抵靠部11和所述辅助部14用于形成所述佩戴空间100,并且所述佩戴空间100可以是可调整的,比如说所述辅助部14可以是可调整的连接带。所述抵靠部11被固定连接于所述承托部12,也就是说,所述抵靠部11和所述承托部12的相对位置无法调整。

123.用户的头部可以被抵靠于所述抵靠部11,所述抵靠部11被支撑于所述承托部12,而所述承托部12可以被支撑于躯干,比如说前胸。藉由所述颈托装置10,用户的头部可以被阻止朝向躯干靠近,从而维持视距,以保护用户的视力。

124.本领域的技术人员可以理解的是,以上实施例仅为举例,其中不同实施例的特征可以相互组合,以得到根据本实用新型揭露的内容很容易想到但是在附图中没有明确指出的实施方式。

125.本领域的技术人员应理解,上述描述及附图中所示的本实用新型的实施例只作为举例而并不限制本实用新型。本实用新型的目的已经完整并有效地实现。本实用新型的功能及结构原理已在实施例中展示和说明,在没有背离所述原理下,本实用新型的实施方式可以有任何变形或修改。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1