一种改善火灾自动报警功能的系统的制作方法

1.本实用新型属于报警装置技术领域,尤其涉及一种改善火灾自动报警功能的系统。

背景技术:

2.目前火灾自动报警系统有智能型、全总线型以及综合型等,这些系统不分区域报警系统或集中报警系统,可达到对整个火灾自动报警系统进行监视。但是在目前的实际工程当中传统型的区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统仍得到较为广泛的应用。

3.但是现有的自动报警功能的系统存在着不具备起到喷洒功能,不方便根据需求调整安装架的位置和不方便对安装架收起的问题。

4.因此,发明一种改善火灾自动报警功能的系统显得非常必要。

技术实现要素:

5.为了解决上述技术问题,本实用新型提供一种改善火灾自动报警功能的系统,以解决现有的自动报警功能的系统存在着不具备起到喷洒功能,不方便根据需求调整安装架的位置和不方便对安装架收起的问题。一种改善火灾自动报警功能的系统,包括防护外壳,顶部固定板,开孔,侧边收集架结构,旋转固定架结构,水液供给架结构,左侧蓄电池,右侧蓄电池,烟雾传感器,光敏传感器,报警器,照明灯,防护罩,控制芯片和无线模块,所述的开孔开设在顶部固定板的中间位置;所述的侧边收集架结构安装在防护外壳的上部四角处;所述的旋转固定架结构插接在侧边收集架结构的内侧;所述的水液供给架结构安装在防护外壳的内部中间位置;所述的左侧蓄电池和右侧蓄电池分别螺钉安装在防护外壳的内部左右两侧;所述的烟雾传感器和光敏传感器分别螺钉安装在防护外壳的外部左右两侧;所述的报警器螺钉安装在防护外壳的下部左右两侧;所述的照明灯螺钉安装在防护罩的内侧上部;所述的防护罩螺钉安装在报警器的下部;所述的控制芯片和无线模块分别螺钉安装在防护外壳的内部右下侧;所述的侧边收集架结构包括收集框,限位环,限位板,定位插块和连接插杆,所述的收集框嵌入在防护外壳的顶部四角处;所述的限位环螺钉安装在收集框的左侧;所述的限位板插接在收集框的内侧;所述的定位插块和娜姐在限位板的左侧中间位置;所述的连接插杆焊接在定位插块的左侧。

6.优选的,所述的旋转固定架结构包括安装耳板,固定轴承,固定插孔,插框和连接杆,所述的固定插孔开设在安装耳板的中间位置;所述的插框嵌入在安装耳板的左侧中间位置。

7.优选的,所述的水液供给架结构包括增压泵,倒y型管,电磁阀,导出管,喷头和导入管,所述的增压泵螺钉安装在防护外壳的内侧上部;所述的倒y型管贯穿防护外壳的中间位置与增压泵的下部接通;所述的导出管分别焊接在倒y型管的下部;所述的喷头螺纹连接在导出管的下部;所述的导入管贯穿开孔与增压泵的上部接通。

8.优选的,所述的喷头分别螺纹连接在导出管的下部。

9.优选的,所述的固定轴承焊接在安装耳板的右侧,同时固定轴承的内圈焊接在连接插杆的外侧。

10.优选的,所述的安装耳板贯穿限位环插接在收集框的内侧。

11.优选的,所述的电磁阀螺纹连接在倒y型管的中间位置。

12.优选的,所述的顶部固定板焊接在防护外壳的顶部。

13.优选的,所述的连接杆螺钉安装在插框的内部左侧。

14.优选的,所述的控制芯片采用89c51单片机芯片,所述的无线模块采用4g模块或者wifi模块的一种,所述的电磁阀采用两瓦常闭电磁阀,所述的增压泵采用型号为st20

‑

11的增压泵;所述的控制芯片与无线模块电性连接,所述的控制芯片与增压泵、报警器和电磁阀电性连接,所述的左侧蓄电池和右侧蓄电池分别与增压泵和电磁阀电性连接;所述的报警器采用型号为sf

‑

905的报警器。

15.与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:

16.1.本实用新型中,所述的喷头分别螺纹连接在导出管的下部,有利于在使用时方便根据需求利用增压泵对外部水液从倒y型管内经过导出管在喷头内向下喷出,从而能够在下部环境起到降温功能。

17.2.本实用新型中,所述的固定轴承焊接在安装耳板的右侧,同时固定轴承的内圈焊接在连接插杆的外侧,有利于在使用时方便根据需求从连接插杆的外侧对安装耳板进行旋转,进而方便调整安装耳板的安装方向。

18.3.本实用新型中,所述的安装耳板贯穿限位环插接在收集框的内侧,有利于在不使用时方便将安装耳板收起,且能够避免安装耳板裸露在外侧轻易受到损坏。

19.4.本实用新型中,所述的电磁阀螺纹连接在倒y型管的中间位置,有利于在使用时方便对倒y型管起到遮挡作用,且能够避免水液从倒y型管内向下流动。

20.5.本实用新型中,所述的顶部固定板焊接在防护外壳的顶部,有利于在使用时能够增加对防护外壳顶部的固定效果。

21.6.本实用新型中,所述的连接杆螺钉安装在插框的内部左侧,有利于在使用时方便使用者握持连接杆以便将安装耳板从收集框内抽出。

附图说明

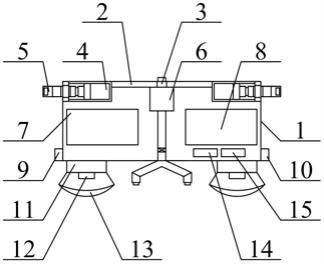

22.图1是本实用新型的结构示意图。

23.图2是本实用新型的侧边收集架结构的结构示意图。

24.图3是本实用新型的旋转固定架结构的结构示意图。

25.图4是本实用新型的水液供给架结构的结构示意图。

26.图中:

27.1、防护外壳;2、顶部固定板;3、开孔;4、侧边收集架结构;41、收集框;42、限位环;43、限位板;44、定位插块;45、连接插杆;5、旋转固定架结构;51、安装耳板;52、固定轴承;53、固定插孔;54、插框;55、连接杆;6、水液供给架结构;61、增压泵;62、倒y型管;63、电磁阀;64、导出管;65、喷头;66、导入管;7、左侧蓄电池;8、右侧蓄电池;9、烟雾传感器;10、光敏传感器;11、报警器;12、照明灯;13、防护罩;14、控制芯片;15、无线模块。

具体实施方式

28.以下结合附图对本实用新型做进一步描述:

29.实施例:

30.如附图1和附图2所示

31.本实用新型提供一种改善火灾自动报警功能的系统,包括防护外壳1,顶部固定板2,开孔3,侧边收集架结构4,旋转固定架结构5,水液供给架结构6,左侧蓄电池7,右侧蓄电池8,烟雾传感器9,光敏传感器10,报警器11,照明灯12,防护罩13,控制芯片14和无线模块15,所述的开孔3开设在顶部固定板2的中间位置;所述的侧边收集架结构4安装在防护外壳1的上部四角处;所述的旋转固定架结构5插接在侧边收集架结构4的内侧;所述的水液供给架结构6安装在防护外壳1的内部中间位置;所述的左侧蓄电池7和右侧蓄电池8分别螺钉安装在防护外壳1的内部左右两侧;所述的烟雾传感器9和光敏传感器10分别螺钉安装在防护外壳1的外部左右两侧;所述的报警器11螺钉安装在防护外壳1的下部左右两侧;所述的照明灯12螺钉安装在防护罩13的内侧上部;所述的防护罩13螺钉安装在报警器11的下部;所述的控制芯片14和无线模块15分别螺钉安装在防护外壳1的内部右下侧;所述的侧边收集架结构4包括收集框41,限位环42,限位板43,定位插块44和连接插杆45,所述的收集框41嵌入在防护外壳1的顶部四角处;所述的限位环42螺钉安装在收集框41的左侧;所述的限位板43插接在收集框41的内侧;所述的定位插块44和娜姐在限位板43的左侧中间位置;所述的连接插杆45焊接在定位插块44的左侧;所述的安装耳板51贯穿限位环42插接在收集框41的内侧,在不使用时方便将安装耳板51收起,且能够避免安装耳板51裸露在外侧轻易受到损坏,所述的顶部固定板2焊接在防护外壳1的顶部,在使用时能够增加对防护外壳1顶部的固定效果。

32.如附图3所示,上述实施例中,具体的,所述的旋转固定架结构5包括安装耳板51,固定轴承52,固定插孔53,插框54和连接杆55,所述的固定插孔53开设在安装耳板51的中间位置;所述的插框54嵌入在安装耳板51的左侧中间位置;所述的固定轴承52焊接在安装耳板51的右侧,同时固定轴承52的内圈焊接在连接插杆45的外侧,在使用时方便根据需求从连接插杆45的外侧对安装耳板51进行旋转,进而方便调整安装耳板51的安装方向,所述的连接杆55螺钉安装在插框54的内部左侧,在使用时方便使用者握持连接杆55以便将安装耳板51从收集框41内抽出。

33.如附图4所示,上述实施例中,具体的,所述的水液供给架结构6包括增压泵61,倒y型管62,电磁阀63,导出管64,喷头65和导入管66,所述的增压泵61螺钉安装在防护外壳1的内侧上部;所述的倒y型管62贯穿防护外壳1的中间位置与增压泵61的下部接通;所述的导出管64分别焊接在倒y型管62的下部;所述的喷头65螺纹连接在导出管64的下部;所述的导入管66贯穿开孔3与增压泵61的上部接通;所述的喷头65分别螺纹连接在导出管64的下部,在使用时方便根据需求利用增压泵61对外部水液从倒y型管62内经过导出管64在喷头65内向下喷出,从而能够在下部环境起到降温功能,所述的电磁阀63螺纹连接在倒y型管62的中间位置,在使用时方便对倒y型管62起到遮挡作用,且能够避免水液从倒y型管62内向下流动。

34.工作原理

35.本实用新型在工作过程中,使用时将安装耳板51从收集框41内抽出,并根据需求

对安装耳板51进行掰动,同时使固定轴承52在连接插杆45的外侧旋转,然后利用螺栓贯穿安装耳板51将防护外壳1安装在房屋的顶部或者墙壁的一侧,同时利用导入管66与外接水管进行连接,可利用烟雾传感器9和光敏传感器10对环境进行检测,当光敏传感器10检测环境较暗时,可利用照明灯12对周围环境进行照明,且在断电时可利用左侧蓄电池7和右侧蓄电池8对其供电,当烟雾传感器9检测到大量烟雾时,分别给增压泵61和电磁阀63供电,以便将外部水液经过增压泵61从倒y型管62内经过导出管64在喷头65内向下喷出,从而能够在下部环境起到降温功能,同时利用报警器11进行报警。

36.利用本实用新型所述的技术方案,或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1