一种汽车精确停靠站方法和系统与流程

1.本申请涉及无人驾驶的领域,尤其是涉及一种汽车精确停靠站方法和系统。

背景技术:

2.无人驾驶汽车是智能汽车的一种,主要依靠车内的以计算机系统为主的智能驾驶仪来实现无人驾驶,具体地说,其在行驶过程中,利用车载传感器来感知车辆周围环境,并根据感知所获得的道路、车辆位置和障碍物信息,控制车辆的转向和速度,从而使车辆能够安全、可靠地在道路上行驶。

3.现有的无人驾驶技术一般只能控制无人驾驶汽车能够根据周围车辆的行驶速度实现安全行驶,但是在实际需求中,比如在快速公交系统(bus rapid transit)中,公交车泊位通常设置有护栏和闸门,司机需要根据后视镜和个人经验将公交车靠边并使车门与闸门相对位,以提供最大的车门通过宽度,方便乘客上下车并避免乘客发生危险。但是当前的无人公交在泊车时仅能到达指定地点附近,泊车位置的精确度不高且停车姿态难以控制。

技术实现要素:

4.为了使汽车能够在指定泊位进行精准泊车,本申请提供一种汽车精确停靠站方法和系统。

5.第一方面,本申请提供的一种汽车精确停靠站方法,采用如下的技术方案:一种汽车精确停靠站方法,包括以下步骤:基于与泊车区域的距离在近距导航模式和远距导航模式之间进行行驶控制模式的切换;远距导航模式基于远距导航设备引导汽车快速行驶,其中,远距导航设备包括远距离卫星或/和蜂窝定位装置;近距导航模式基于近距导航设备引导汽车减速行驶直至停于目标泊车区域,所述近距导航设备包括近距离5g、雷达、激光或/和远红外定位装置。

6.优选的,在进行行驶控制模式的切换前,将汽车与各泊车区域均设定唯一定位编码,并将该编码与远距导航设备和近距导航设备绑定;行驶控制模式的切换包括以下步骤:获取目标泊车区域的唯一定位编码;当车辆位于行驶区域时,基于远距导航信号和目标泊车区域的唯一定位编码控制车辆驶向目标泊车区域,其中,道路基于近距导航信号的传播强度划分为泊车区域、调整区域和行驶区域;当车辆进入调整区域时,自动将导航模式由远距离导航模式切换为近距离导航模式,并将车辆由高速行驶控制模式切换到低慢速行使模式;当车辆在泊车区域内停靠一定时长并离开时,自动将导航模式由近距离导航模式切换为远距离导航模式,并将车辆由低慢速行驶控制模式切换到高速行使模式。

7.优选的,所述近距导航模式包括以下步骤:以近距导航设备为参考原点建立工作坐标系,并获取汽车在工作坐标系中的实时坐标和车头方位角,其中,近距导航设备位于泊车区域处,近距导航信号的传播强度与到泊车区域的距离相关,车头方位角为车头朝向与工作坐标系坐标轴的夹角;基于汽车的实时坐标和实时车头方位角进行实时坐标到参考原点的路径规划,并基于路径规划调节车头方位角至预设范围内并进行速度规划;基于调节策略校正汽车的速度规划并控制车辆减速精准停于泊车区域。

8.通过采用上述技术方案,汽车在行驶时,通过远距导航设备,比如卫星、蜂窝定位装置等设备进行远距离导航,从而实现无人驾驶的效果。近距导航设备通过一定设置规则,唯一确定出一个泊车区域,当汽车准确停靠于该泊车区域时,即可实现有人/无人驾驶汽车与泊车区域的相关设施准确对位的效果,比如与快速公交系统中公交车泊位处的闸门相对位。因此,汽车在路上行驶时,可通过卫星或者蜂窝定位装置等远距导航设备进行导航,该类导航的精确度较低,通常以米为单位,不利于精确控制。因此,在汽车靠近泊车区域时,汽车会探测到近距导航信号,当近距导航信号的传播强度到达一定强度后,即汽车与泊车区域靠近到较近的距离,即可切换到近距导航模式进行稳定的导航。近距导航设备由于与汽车距离较小,通信强度高,导航的精确度较高,比如激光或雷达导航,精确度通常为毫米级。

9.在近距离导航模式中,以近距离导航设备为参考原点,并根据近距离导航设备的布置方式设定坐标轴,比如沿道路的边缘设置坐标轴。由于车辆在行驶时通常位于道路的中部,因此需要控制汽车靠近泊车区域且最终与坐标轴平行且近于贴合,以使得车门与闸门近距对位。

10.在沿汽车的规划路径行驶时,进行平滑加速度变化的速度规划,以避免速度突变导致滑移而偏移规划路径,同时也能避免突然的加速减速造成乘客不适。由于路况通常会有变化,因此需要进行适时调整,反复进行新的路径规划与速度规划,以使得汽车行驶路径不断靠近于前往泊车区域的最优路径上,同时,通过调整策略对速度规划进行校正,以使得速度规划在路况的影响下也能趋于最优路径对应的速度规划,从而使得汽车能够稳定且精确地停靠在指定泊位上。

11.优选的,所述远距导航模式包括以下步骤:与远距导航设备建立通讯,并获取远距导航信息;探测目标泊车区域内的近距导航设备发出的近距导航信号,判断接收到的近距导航信号的传输强度是否达到第一预设阈值,若是则进入近距导航步骤,若否则基于远距导航信息控制汽车在行驶区域内按预设路线行驶。

12.通过采用上述技术方案,当汽车接收到近距导航设备发出的近距导航信号时,判断该近距导航信号是否为指定的,如果不是则继续进行远距导航,远距导航控制汽车在既定路线上继续行驶,该既定路线可以为快车道或慢车道或其它车道。若是,则根据接收到的近距导航信号的传输强度判断进入近距导航步骤与否,在近距导航信号的传输强度足够时,近距导航才能稳定且准确地进行工作。

13.优选的,所述基于路径规划调节车头方位角至预设范围内并进行速度规划包括:基于汽车在工作坐标系中的实时坐标和车头方位角调整汽车导向轮的转向,并基于汽车在工作坐标系中的实时坐标调整汽车动力轮的转速,其中,车头方位角先增大后减

小到预设范围内,驱动轮逐渐减速直至近距导航信号的强度达到第二预设阈值而制动。

14.通过采用上述技术方案,汽车在工作坐标系中的实时坐标反映了汽车与泊车区域之间的相对位置关系,需要根据该相对位置关系来调整车头方位角的调整,以使得汽车行驶在规划的路线上。车头方位角先增大后减小,在这过程中汽车还在行驶,从而使得汽车发生靠边,以进入泊车位置。当检测到近距导航信号的传播强度达到第二预设阈值时,则意味着汽车到达泊车位置,从而对汽车制动,或者通过速度规划使汽车恰好停车。

15.优选的,所述调整策略包括以下步骤:对汽车下方进行图像采集并识别图像中的减速标志或制动标志,其中,减速标志和制动标志设置于路面;若获取到减速标志,则判断车辆当前速度与该减速标志对应车速的差值是否在预设范围内,若高于预设范围最大值,则增大动力轮阻尼,若低于预设范围最大值,则减小动力轮阻尼;若获取到制动标志,则对车辆进行制动。

16.通过采用上述技术方案,道路上在既定路线上设置有减速标志和制动标志,用于对汽车的速度进行调控校正,以使得汽车的速度偏于预定速度。

17.第二方面,本申请提供的一种汽车精确停靠站系统,采用如下的技术方案:一种汽车精确停靠站系统,包括:模式判断模块,用于探测指定的近距导航设备发出的近距导航信号,基于近距导航信号的传播强度在远距导航模式和近距导航模式之间进行行驶控制模式的切换,其中,近距导航设备位于泊车区域处;远距导航模块,用于实施远距导航模式,用于与远距导航设备建立通讯,并获取远距导航信息,探测目标泊车区域内的近距导航设备发出的近距导航信号,判断接收到的近距导航信号是否达到第一预设阈值,若是则进入近距导航步骤,若否则基于远距导航信息控制汽车在行驶区域内按预设路线行驶;近距导航模块,用于实施近距导航模式,用于以近距导航设备为参考原点建立工作坐标系,并获取汽车在工作坐标系中的实时坐标和车头方位角,基于汽车的实时坐标和实时车头方位角进行实时坐标到参考原点的路径规划,基于路径规划调节车头方位角至预设范围内并进行速度规划,基于调节策略校正汽车的速度规划并控制汽车减速停于泊车区域;其中,车头方位角为车头朝向与工作坐标系坐标轴的夹角。

18.通过采用上述技术方案,近距导航设备通过一定设置规则,唯一确定出一个泊车区域,当汽车准确停靠于该泊车区域时,即可实现有人/无人驾驶汽车与泊车区域的相关设施准确对位的效果,比如与快速公交系统中公交车泊位处的闸门相对位。因此,汽车在路上行驶时,可通过卫星或者蜂窝定位装置等远距导航设备进行导航,该类导航的精确度较低,通常以米为单位,不利于精确控制。因此,在汽车靠近泊车区域时,汽车会探测到近距导航信号,当近距导航信号的传播强度到达一定强度后,即汽车与泊车区域靠近到较近的距离,即可切换到近距导航模式进行稳定的导航。近距导航设备由于与汽车距离较小,通信强度高,导航的精确度较高,比如激光或雷达导航,精确度通常为毫米级。

19.在近距离导航模式中,以近距离导航设备为参考原点,并根据近距离导航设备的布置方式设定坐标轴,比如沿道路的边缘设置坐标轴。由于车辆在行驶时通常位于道路的

中部,因此需要控制汽车靠近泊车区域且最终与坐标轴平行且近于贴合,以使得车门与闸门近距对位。

20.在沿汽车的规划路径行驶时,进行平滑加速度变化的速度规划,以避免速度突变导致滑移而偏移规划路径,同时也能避免突然的加速减速造成乘客不适。由于路况通常会有变化,因此需要进行适时调整,反复进行新的路径规划与速度规划,以使得汽车行驶路径不断靠近于前往泊车区域的最优路径上,同时,通过调整策略对速度规划进行校正,以使得速度规划在路况的影响下也能趋于最优路径对应的速度规划,从而使得汽车能够稳定且精确地停靠在指定泊位上。

21.优选的,所述近距导航设备为激光或/和雷达发射装置,所述车辆上安装有激光或/和雷达接收装置。

22.通过采用上述技术方案,近距导航设备为激光发射装置,且车辆上具有激光接收装置时,车辆通过激光导航信号的强度进行近距导航。近距导航设备为雷达发射装置,且车辆上具有雷达接收装置时,车辆通过雷达导航信号的强度进行近距导航。

23.优选的,所述近距导航设备包括激光或/和雷达反射装置,所述车辆上安装有激光或/和雷达发射装置、以及激光或/和雷达接收装置。

24.通过采用上述技术方案,近距导航设备为激光反射装置,且车辆上具有激光发射和接收装置时,车辆根据激光反射强度来判断车辆与近距导航设备的距离和车辆的姿态,再根据该信息进行近距导航。近距导航设备为雷达反射装置,且车辆上具有雷达信号发射和接收装置时,车辆根据雷达信号反射强度来判断车辆与近距导航设备的距离和车辆的姿态,再根据该信息进行近距导航。

25.优选的,所述汽车的底部安装有用于识别路面标识的标识识别装置,所述道路在调整区域和泊车区域的行驶路径处设置有路面标志,所述路面标识为图形或/和不同颜色的发光图型或指示灯。

26.通过采用上述技术方案,道路上在既定路线上设置有减速标志和制动标志,用于对汽车的速度进行调控校正,以使得汽车的速度偏于预定速度。不同的颜色或图形产生区别性,以用于指导汽车行驶路径或/和速度的调整。

27.优选的,各个所述近距导航设备发送的近距导航信号均带有唯一识别信息,所述模式判断模块内携带有识别信息序列,所述识别信息序列内排列有若干对应于所需停靠泊车位的唯一识别信息。

28.通过采用上述技术方案,汽车将在指定的泊车区域进行停靠。

附图说明

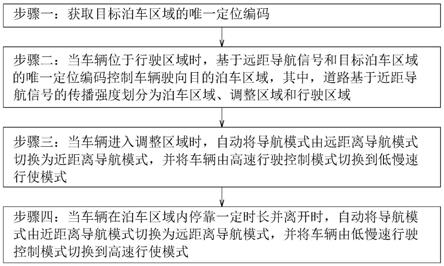

29.图1是本申请实施例中行驶控制模式切换方法的流程框图;图2是本申请实施例中远距导航模式的流程框图;图3是本申请实施例中近距导航模式的流程框图;图4是本申请实施例中汽车在公路行驶的路径规划图;图5是本申请实施例中转速规划方法的流程框图;图6是本申请实施例中第二速度规划的流程框图;图7是本申请实施例中第一种调整策略的流程框图;

图8是本申请实施例中第二种调整策略的流程框图。

30.附图标记说明:1、泊车区域;2、调整区域;3、行驶区域。

具体实施方式

31.以下结合附图1

‑

8,对本申请作进一步详细说明。

32.本申请实施例公开一种汽车精确停靠站方法。该汽车精确停靠站方法至少包括以下步骤:探测指定的近距导航设备发出的近距导航信号,基于近距导航信号的传播强度在远距导航模式和近距导航模式之间进行行驶控制模式的切换,其中,近距导航设备位于泊车区域处,目标泊车区域内的近距导航设备为指定的近距导航设备。

33.汽车在行驶时,对导航精度的需求是不一致且带有区域特性的,举个例子,对于公路而言,通常可以将公路划分为三个区域:泊车区域、调整区域和行驶区域,具体的说,行驶区域用于供汽车进行稳定行驶,调整区域用于供汽车进行变道或变速或姿态调整,泊车区域用于供汽车进行泊车,是一个确定的区域。比如停车场中的停车位,快速公交系统中与闸门相对的位置,比如在加油站中的加油位,均对停车的位置和姿态有确定的要求,因此需要进行高精度导航。汽车的类型可以为多种而并不限定于某一种,比如可以为公交车、卡车或者轿车。对于卫星、蜂窝定位装置等远距离导航设备而言,当前的导航精度不至于支撑汽车进行准确停靠,因此需要近距离5g、激光通信/测距装置、雷达通信/测距装置或远红外定位装置这类近距离导航设备进行精确制导。

34.在工作之前,比如在进行行驶控制模式的切换前,或者进行出厂设置时,将汽车与各泊车区域均设定唯一定位编码,并将该编码与远距导航设备和近距导航设备绑定。

35.具体的,参照图1,行驶控制模式的切换可以包括以下步骤:步骤一:获取目标泊车区域的唯一定位编码。

36.步骤二:当车辆位于行驶区域时,基于远距导航信号和目标泊车区域的唯一定位编码控制车辆驶向目标泊车区域,其中,道路基于近距导航信号的传播强度划分为泊车区域、调整区域和行驶区域。

37.步骤三:当车辆进入调整区域时,自动将导航模式由远距离导航模式切换为近距离导航模式,并将车辆由高速行驶控制模式切换到低慢速行使模式。

38.步骤四:当车辆在泊车区域内停靠并满足预设条件时,自动将导航模式由近距离导航模式切换为远距离导航模式,启动车辆并将车辆由低慢速行驶控制模式切换到高速行使模式。其中,预设条件包括但不限于停泊时长、前后门未检测到人上车后、未检测到人上车的特定时长、前后门完全关闭等条件。

39.低慢速行使模式为汽车的减速过程,用于汽车在行驶时能够与泊车区域进行准确对位。汽车在泊车区域内的停靠时间预先设定,可以为1分钟,2分钟等各种不等的时长。

40.其中,参照图2,远距导航模式包括以下步骤:步骤一:与远距导航设备建立通讯,并获取远距导航信息;步骤二:探测目标泊车区域内的近距导航设备发出的近距导航信号,判断接收到的近距导航信号的传输强度是否达到第一预设阈值,若是则进入近距导航步骤,若否则基

于远距导航信息控制汽车在行驶区域内按预设路线行驶。

41.举个例子,当汽车在公路上的行驶区域上与卫星通信,在远距离导航模式下匀速行驶。同时,汽车持续探测近距导航设备发出的近距导航信号,并检测接收到的近距导航信号是否为需要停靠的泊车区域内近距导航设备发出的近距导航信号。若是,则在该强度增大至大于第一预设阈值时,则意味着该车辆进入了调整区域,此时由于距离泊车区域较近,车辆的导航模式由远距导航模式切换至近距导航模式。

42.参照图3,近距导航模式包括以下步骤:步骤一:以近距导航设备为参考原点建立工作坐标系,并获取汽车在工作坐标系中的实时坐标和车头方位角,其中,车头方位角为车头朝向与工作坐标系坐标轴的夹角。

43.工作坐标系可以为平面直角坐标系,也可以为平面极坐标系,或者柱坐标系等,根据路面情况选择合适的坐标系即可。汽车的实时坐标需要在汽车上选定参考点,该参考点可以为汽车上近距导航信号接收设备,也可以为车头的某一个点,也可以是车身中部的点,并无具体限定。举个例子,对于快速公交系统的车道上的泊车区域而言,以近距导航设备所在位置为参考原点,以车道边缘作为坐标轴,实时坐标的参考点为汽车车头右侧的一点。汽车的车体长度方向为车头朝向,车头朝向与车道边缘的夹角即为车头方位角。当汽车位于泊车区域时,汽车的车头方位角为0度,且车头上的参考点与近距导航设备靠近且正对。

44.步骤二:基于汽车的实时坐标和实时车头方位角进行实时坐标到参考原点的路径规划,并基于路径规划调节车头方位角至预设范围内并进行速度规划。

45.在汽车行驶时,可能会遇到各种路况,从而发生规划的路径与实际行驶的路径之间发生偏移。因此,汽车需要根据实时坐标到参考原点进行多次路径规划,以修正路径发生的偏移。路径规划的周期预先设定,可以为0.5秒,1秒,3秒或其它时长。

46.举个例子,汽车刚进入调整区域,其车头方位角为0度,与坐标轴之间具有一定距离,参照图4,此时规划路径为一条b样条曲线,该曲线的一端分别与当前的车头朝向相切,另一端与坐标轴相切,在曲线上车头方位角连续变化。其中,图3中的虚线圆弧为近距导航设备发出的近距导航信号为第一预设阈值处,虚线圆弧的弧心为近距导航设备所处位置。

47.为了使得在该规划路径上行驶时避免骤起骤停,需要在行驶时对车头方位角的改变进行控制,并在行驶过程中进行速度规划,使得加速度均匀变化。因此,基于路径规划调节车头方位角至预设范围内并进行速度规划可以细化为:基于汽车在工作坐标系中的实时坐标和车头方位角调整汽车导向轮的转向,并基于汽车在工作坐标系中的实时坐标调整汽车动力轮的转速,其中,车头方位角先增大后减小到预设范围内,驱动轮逐渐减速直至近距导航信号的强度达到第二预设阈值而制动。

48.具体的,在汽车刚进入调整区域时,参照图5,汽车动力轮的转速规划方法可以但不限定为以下步骤:s1.获取路径规划的首尾两端,并作为第一线段和第二线段,并将第一线段和第二线段之间的区域作为调速区;其中,第一线段和第二线段均平行于坐标轴。

49.s2.设定汽车在第一线段上作匀速运动;设定汽车在第二线段上作匀减速运动,直至刚好停止在参考原点处。

50.s3.获取汽车在第一线段上的移动速度和在第二线段上远离参考原点一端的计划移动速度,并分别作为汽车在调速区上运动的初速度和末速度。

51.s4.基于初速度和末速度对调速区进行匀变速的第一速度规划。

52.s5.对第一速度规划得到的加速度曲线做等积分面积的对称图形替换的第二速度规划。

53.对于第二速度规划而言,其对称图形变化可以为多种,并不局限于以一种,只需加速度曲线光滑即可。在本实施例中,参照图6,第二速度规划可以选取以下方案:s51.获取第一速度规划中的匀变速阶段;s52.采用对称且光滑的加速度曲线替换匀变速阶段的加速度曲线,其中所述对称且光滑的加速度曲线对时间的积分面积和匀变速阶段的加速度曲线对时间的积分面积大小相等;s53.基于替换后的加速度曲线计算执行件在调速区的加加速度曲线、速度曲线和位移曲线。

54.对称且光滑的加速度曲线在替换匀变速阶段的加速度曲线后,新的加速度曲线的加加速度可以为固定,也可以为间断的,只要不出现无穷大或近于无穷大的间断点即可。因此此时加速度的曲线为连续可导的光滑曲线,具体表现为汽车的加力和减力为均匀变化,从而给乘客产生骤起骤停的感觉,同时还能避免汽车发生滑移。

55.步骤三:基于调节策略校正汽车的速度规划并控制汽车减速停于泊车区域。

56.由于汽车在调整区域发生位置偏移时,需要重新进行速度规划和路径规划,对算力的要求较高。为了节约算力,参照图7,本实施例提供一种调节策略如下:策略步骤一:获取汽车的实时坐标。

57.策略步骤二:将汽车的实时坐标并与原路径规划中的计划坐标做比较,如果两者的距离超出预设距离范围,则获取原路径规划中与实时坐标纵坐标相同的点,并获取该点与实时坐标的距离,作为偏移距离;策略步骤三:将原规划的路径朝向汽车实时位置平移,平移距离为偏移距离;策略步骤四:获取汽车的当前速度,并调整汽车的导向轮方向适应于修改后的规划路径上的点对应的速度方向;策略步骤五:在修改后的规划路径上建立矫速区,矫速区由当前位置开始,且长度为预设的矫速长度。

58.策略步骤六:以当前速度为矫速区起点的速度,即初速度;以矫速区终点对应于原规划路径上的点的速度为矫速区终点的速度,即末速度。

59.策略步骤七:基于初速度和末速度对矫速区进行匀变速的第一速度规划。

60.策略步骤八:对第一速度规划得到的加速度曲线做等积分面积的对称图形替换的第二速度规划。

61.通过上述的策略步骤一到策略步骤八,能够避免对速度进行重复规划,同时还能避免重复规划后的速度与当前速度不符合而导致汽车骤起骤停,导致汽车偏移,难以准确定位停靠。

62.同时,为了在方便地对速度进行调整,并对停靠进行控制,参照图8,本实施例还提供了一种调整策略如下:策略步骤一:对汽车下方进行图像采集并识别图像中的减速标志或制动标志,其中,减速标志和制动标志设置于路面。

63.举个例子,路面上可以间隔地设置有红色、蓝色、绿色、白色等发出不同颜色的发光图形或指示灯,每种颜色对应于一种指导速度。

64.再举一个例子,路面上的发光图形可以为三角形、四边形、五角星、箭头状等不同图形,每种图形对应于一种指导速度。

65.策略步骤二:若获取到减速标志,则判断车辆当前速度与该减速标志对应车速的差值是否在预设范围内,若高于预设范围最大值,则增大动力轮阻尼,若低于预设范围最大值,则减小动力轮阻尼。

66.举个例子,汽车的成像系统对路面进行监测,当图像识别装置识别到成像系统获取的图像中有相应的发光图形,则将汽车的速度调整为该图形对应的指导速度。

67.策略步骤三:若获取到制动标志,则对车辆进行制动。

68.制动标志通常设置于与参考原点相应的位置。通过该方式,汽车能够强制且准确地停靠在泊车区域内,避免在到达指定位置时速度大于零而超出泊车区域。

69.本实施例还公开一种汽车精确停靠站系统,包括:模式判断模块,用于探测指定的近距导航设备发出的近距导航信号,基于近距导航信号的传播强度在远距导航模式和近距导航模式之间进行行驶控制模式的切换,其中,近距导航设备位于泊车区域处;远距导航模块,用于实施远距导航模式,用于与远距导航设备建立通讯,并获取远距导航信息,探测目标泊车区域内的近距导航设备发出的近距导航信号,判断接收到的近距导航信号的传输强度是否达到第一预设阈值,若是则进入近距导航步骤,若否则基于远距导航信息控制汽车在行驶区域内按预设路线行驶;近距导航模块,用于实施近距导航模式,用于以近距导航设备为参考原点建立工作坐标系,并获取汽车在工作坐标系中的实时坐标和车头方位角,基于汽车的实时坐标和实时车头方位角进行实时坐标到参考原点的路径规划,基于路径规划调节车头方位角至预设范围内并进行速度规划,基于调节策略校正汽车的速度规划并控制汽车减速停于泊车区域;其中,车头方位角为车头朝向与工作坐标系坐标轴的夹角。

70.其中,各个所述近距导航设备发送的近距导航信号均带有唯一识别信息,模式判断模块内携带有识别信息序列,识别信息序列内排列有若干对应于所需停靠泊车位的唯一识别信息。

71.举个例子,在公路上依次间隔设置有五个泊车位置,其上的近距离导航设备分别携带有第一识别信息,第二识别信息,第三识别信息,第四识别信息和第五识别信息。汽车上的模式判断模块携带的识别信息序列存储有第二识别信息和第五识别信息,因此汽车在行驶时,将会停靠在第二个泊车位置和第五个泊车位置。

72.在一种可行的实施方式中,近距导航设备为激光发射装置,且车辆上具有激光接收装置时,车辆通过激光导航信号的强度进行近距导航。

73.在一种可行的实施方式中,近距导航设备为雷达发射装置,且车辆上具有雷达接收装置时,车辆通过雷达导航信号的强度进行近距导航。

74.在一种可行的实施方式中,近距导航设备为激光反射装置,且车辆上具有激光发射和接收装置时,车辆根据激光反射强度来判断车辆与近距导航设备的距离和车辆的姿态,再根据该信息进行近距导航。

75.在一种可行的实施方式中,近距导航设备为雷达反射装置,且车辆上具有雷达信号发射和接收装置时,车辆根据雷达信号反射强度来判断车辆与近距导航设备的距离和车辆的姿态,再根据该信息进行近距导航。

76.汽车的底部安装有用于识别路面标识的标识识别装置,道路在调整区域和泊车区域的行驶路径处设置有路面标志,路面标识为图形或/和不同颜色的发光图型或指示灯。

77.在一种可行的实施方式中,路面标志为间隔设置于路面上的发光图形或指示灯,发光图形或指示灯为红色、蓝色、绿色、白色等颜色,每种颜色对应于一种指导速度,发光图形或指示灯形成一条路径,在该路径上的指导速度依次递减。

78.在一种可行的实施方式中,路面标志可以为三角形、四边形、五角星、箭头状等不同图形,每种图形对应于一种指导速度,这些图形形成一条路径,在该路径上的指导速度依次递减。

79.以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1