基于智能可穿戴设备的追踪系统及方法

1.本发明属于监护追踪技术领域,具体涉及基于智能可穿戴设备的追踪系统及方法。

背景技术:

2.为了对被监护人(如小孩)进行更好的看护,部分监护人会通过给被监护人佩戴智能穿戴设备(如智能手表),将智能穿戴设备与自己的监护端(如手机)建立通信后,监护人可在监护端上查看被监护人的状态和定位。

3.当被监护人遇到不法分子实施不法行为(如拐骗)时,通过智能穿戴设备的定位也可以快速找到被监护人。但是,随着智能设备的功能普及,不法分子对于智能设备的功能也越来越了解。为了防止被定位追踪,一些不法分子在实施不法行为时会将被监护人的智能穿戴设备损坏或者取下丢掉。而一旦出现这种情况,监护人与被监护人之间的联系就被就切断了,监护人无法再通过监护端查看被监护人的状态和定位,无法通过智能可穿戴设备来找寻被监护人。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于,提供一种基于智能可穿戴设备的追踪系统,可以在监护人与被监护人之间的联系被切断时,提升找到被监护人的几率。

5.本发明提供的基础方案为:

6.基于智能可穿戴设备的追踪系统,包括穿戴端、基站端和移动交换中心;

7.穿戴端分别与基站端及移动交换中心通信;穿戴端包括发送单元、采集单元和定位单元;采集单元用于采集佩戴者的体征数据,定位单元用于进行实时定位;发送单元用于按照预设的频率,将体征数据及当前的定位信息发送给基站端;

8.基站端用于当连续第一预设时长未接收到穿戴端发送的数据时,向移动交换中心发送跟踪请求,跟踪请求包括丢失时刻及穿戴端的标识信息;其中,丢失时刻为最后一次接收到穿戴端数据的时刻;

9.移动交换中心用于接收到跟踪请求后,根据穿戴端的标识信息确定穿戴端的hlr,再从hlr处获取穿戴端丢失时刻访问的vlr标识,并根据该vlr标识从对应的vlr中查找在丢失时刻与穿戴端的距离小于预设距离的通信端,并标记为可疑人员;

10.移动交换中心还用于标记可疑人员后,从vlr获取各可疑人员的标识信息,并根据各可疑人员的标识信息确定各可疑人员归属的hlr后,根据各可疑人员归属的hlr对各可疑人员进行定位跟踪;移动交换中心还用于在对各可疑人员进行定位跟踪时,向警局的通信设备发送报警信息。

11.名词说明:

12.hlr,即,归属位置寄存器。用来存储用户开户数据信息的数据库,与移动交换中心(msc)相互通信,每个通信设备有唯一对应的hlr。

13.vlr,即,访问位置寄存器。它是一个动态数据库,存储所管辖区域中ms(统称拜访客户)的来话、去话呼叫所需检索的信息以及用户签约业务和附加业务的信息,例如客户的号码、所处位置区域的识别。

14.基础方案工作原理及有益效果:

15.使用本系统,监护人将穿戴端佩戴在被监护人(如小孩)身上后,穿戴端上的采集单元会采集被监护人的体征数据,定位单元会进行实时定位;发送单元则会按照预设的频率(如20毫秒/次),将体征数据及当前的定位信息发送给基站端。

16.如果基站端连续第一预设时长(如10秒)未接收到穿戴端发送的数据,说明穿戴端遭到了损坏或者关机了,无法给基站发送数据。为了保证当穿戴端被属于恶意的损坏或恶意关机时,能够及时找到不法分子,将被监护人寻回,基站端会向移动交换中心发送跟踪请求。

17.由于跟踪请求包括穿戴端的标识信息和丢失时刻(最后一次接收到穿戴端数据的时刻),移动交换中心接收到跟踪请求后,会根据穿戴端的标识信息(如智能手环的通信号码)确定被监护人的穿戴端归属的hlr,并从hlr处获取穿戴端在丢失时刻时访问的vlr标识;之后,移动交换中心可根据该vlr标识在对应vlr中查找在丢失时刻,与该穿戴端的距离小于预设距离(如3米)的通信端(如手机),并标记为可疑人员。通过这样的方式,可以找到穿戴端最后一次给基站端发送数据时,与监护人的距离在预设距离范围内的可疑人员。再然后,移动交换中心会从vlr处获取各可疑人员的标识信息,并根据各可疑人员的标识信息确定各可疑人员归属的hlr,再根据可疑人员归属的hlr对各可疑人员进行定位跟踪。这样,可以对各可疑人员进行追踪。

18.除此,移动交换中心在对各可疑人员进行定位跟踪时,还会向警局的通信设备发送报警信息。这样,当出现恶性事件(如拐骗)时,警务人员根据可疑人员的追踪定位,可及时找到可疑人员,进而找回被监护人。

19.综上,使用本系统,可以在监护人与被监护人之间的联系被切断时,提升找到被监护人的几率。

20.进一步,还包括监护端;基站内存储有各穿戴端关联的监护端的信息;所述基站端用于当连续第一预设时长未接收到穿戴端发送的数据时,向移动交换中心发送跟踪请求包括:当连续第一预设时长未接收到穿戴端发送的数据时,基站端给对应的监护端发送警示信息,并在接收到对应监护端反馈的报警信号后向移动交换中心发送跟踪请求。

21.有益效果:基站端连续第一预设时长未接收到穿戴端发送的数据,说明穿戴端遭到了损坏或者关机了。但穿戴端是被恶意损坏/关机还是自然损坏/关机,并不能直接确认。如果是自然损坏/关机,那么基站端向移动交换中心发送跟踪请求,一方面会造成误报警的情况,另一方面也会占用系统的不少资源。为了避免出现这样的情况,本方案中,当基站端连续第一预设时长未接收到穿戴端发送的数据时,会先给对应的监护端发送警示信息,监护人通过警示信息了解到情况后可进行情况的确认,当情况为很可能发生恶性事件时,监护人可通过监护端给基站端反馈报警信号,基站端接收到警报信号后再向移动交换中心发送跟踪请求,由移动交换中心对可疑人员进行锁定和跟踪。通过这样的方式,可以有效减少误报警的情况,尽可能的保证报警的有效性。

22.进一步,穿戴端还包括解锁单元,用于输入解锁信息;发送单元还用于当定位单元

正常工作但采集单元未采集到体征数据,且第二预设时长内未输入解锁信息时,给基站端发送可疑信号,可疑信号包括第二丢失时刻,第二丢失时刻为采集单元最后采集到体征数据的时刻;基站端用于接收到可疑信号后,向移动交换中心发送第二跟踪请求,第二跟踪请求包括第二丢失时刻及穿戴端的标识信息;

23.移动交换中心还用于接收到第二跟踪请求后,根据穿戴端的标识信息确定穿戴端的hlr,再从hlr处获取穿戴端在第二丢失时刻访问的vlr标识,并根据该vlr标识从对应的vlr中查找在第二丢失时刻时与穿戴端的距离小于预设距离的通信端,并标记为可疑人员。

24.有益效果:如果穿戴端的定位单元正常工作但采集单元未采集到体征数据,则说明穿戴端被取下。此时,可能是监护人给被监护人取下,但也有可能是被不法分子恶意取下了。因此,需要对情况进行区分了解,以便在手环被恶意取下时能够及时进行报警,保护被监护人的安全。

25.本系统中,由于穿戴端集成有解锁单元,监护人可设置只有自己能认证的解锁信息(如个人体征信息或者手势操作信息等)。这样,监护人在为被监护人取下穿戴端时,可输入解锁信息来说明自己的身份,从而让穿戴端分析出当前并不是恶意的摘取手环的行为。

26.如果手环被不法分子恶意取下,由于不法分子并不知道解锁信息,穿戴端被取下时,在第二预设时长内不会接收到解锁信息。因此,如果定位单元正常工作但采集单元未采集到体征数据,且第二预设时长内未输入解锁信息时,穿戴端会判断此时属于被恶意取下的情况,进而会让发送单元给基站端发送可疑信号。

27.由于可疑信号包括第二丢失时刻(即采集单元最后采集到体征数据的时刻)及穿戴端的标识信息。移动交换中心还用于接收到第二跟踪请求后,会根据穿戴端的标识信息确定穿戴端的hlr,再从hlr处获取穿戴端在第二丢失时刻访问的vlr标识,并根据该vlr标识从对应的vlr中查找在第二丢失时刻时与穿戴端的距离小于预设距离的通信端,并标记为可疑人员。通过这样的方式,可以找到穿戴端最后采集到体征数据时(即被监护人的穿戴端被取下时),与监护人的距离在预设距离范围内的可疑人员。

28.再然后,与穿戴端被恶意损坏时的操作相同。移动交换中心会从vlr处获取各可疑人员的标识信息,并根据各可疑人员的标识信息确定各可疑人员归属的hlr,再根据可疑人员归属的hlr对各可疑人员进行定位跟踪。这样,可以对各可疑人员进行追踪。移动交换中心还会向警局的通信设备发送报警信息。这样,当手环被恶意摘下时,根据可疑人员的追踪定位,可及时找到可疑人员,进而找回被监护人。

29.进一步,所述基站端用于接收到可疑信号后,向移动交换中心发送第二跟踪请求包括:基站端接收到可疑信号后,给对应的监护端发送第二警示信息,并在接收到对应监护端反馈的第二报警信号后向移动交换中心发送第二跟踪请求。

30.有益效果:基站端用于接收到可疑信号,即穿戴端判断当前被取下且无监护人的解锁信息时,除了穿戴端被恶意取下外,也可能是监护人取下手环时忘了输入解锁信息。为了避免当属于后一种情况时出现误报警的情况,本方案中,基站端接收到可疑信号后,会给对应的监护端发送第二警示信息,监护人收到第二警示信息后可进行情况确认,当情况为很可能发生恶性事件时,监护人可通过监护端给基站端发送第二报警信号,基站端接收到第二警报信号后再向移动交换中心发送第二跟踪请求,由移动交换中心对可疑人员进行锁定和跟踪。这样,可以有效减少误报警的情况,尽可能的保证报警的有效性。

31.进一步,穿戴端还包括验证单元,用于进行身份认证;发送单元还用于当采集单元开始采集体征数据,且预设时长内无身份认证通过信息时,通过基站给对应的监护端发送疑似被盗信号。

32.有益效果:采集单元开始采集体征数据,说明穿戴端刚被佩戴上。但佩戴者是否为被监护人,还不能确定。本方案中,穿戴端还包用于进行身份认证的括验证单元,被监护人佩戴上穿戴端时,可进行身份认证。如果采集单元开始采集体征数据的预设时长内,接收到了身份认证通过信息,则说明佩戴者就是被监护人,正常进行监护人的监护工作即可。

33.如果采集单元开始采集体征数的据预设时长内,未接收到身份认证通过信息,则说明佩戴者不是被监护人,此时,穿戴端很可能是在闲置状态时被盗了(如监护人带被监护人去游泳,将穿戴端取下后,穿戴端被不法分子盗了)。因此,发送单元通过基站给对应的监护端发送疑似被盗信号。监护人可根据监护端对穿戴端的跟踪定位(现有技术即可实现),将穿戴端找回。

34.进一步,体征数据包括呼吸、心跳、脉搏、血压和体温。

35.有益效果:这样的设置,可以在日常情况下,对被监护人的生理特征进行有效的监控,了解被监护人的身体状况。

36.本发明还提供一种基于智能可穿戴设备的追踪方法,使用上述基于智能可穿戴设备的追踪系统,包括:

37.采集发送步骤,穿戴端的发送单元按照预设的频率,将采集单元采集的体征数据及定位单元的定位信息发送给基站端;

38.警报分析步骤,若连续第一预设时长未接收到穿戴端发送的数据,则基站端向移动交换中心发送跟踪请求,跟踪请求包括丢失时刻及穿戴端的标识信息;其中,丢失时刻为最后一次接收到穿戴端数据的时刻;

39.可疑标记步骤,接收到跟踪请求后,移动交换中心根据穿戴端的标识信息确定穿戴端的hlr,再从hlr处获取穿戴端丢失时刻访问的vlr标识,并根据该vlr标识从对应的vlr中查找在丢失时刻与穿戴端的距离小于预设距离的通信端,并标记为可疑人员;

40.跟踪报警步骤,移动交换中心从vlr获取各可疑人员的标识信息,并根据各可疑人员的标识信息确定各可疑人员归属的hlr,再根据各可疑人员归属的hlr对各可疑人员进行定位跟踪;并向警局的通信设备发送报警信息。

41.有益效果:使用本方法,当出现手环被恶意破坏或恶意关机时,可以及时获取到可疑人员的信息并对各可疑人员进行持续跟踪,并及时进行报警处理。警务人员根据可疑人员的追踪定位,可以及时找到可疑人员,找回被监护人。本方法可以在监护人与被监护人之间的联系被切断时,提升找到被监护人的几率。

42.进一步,报警分析步骤中,所述若连续第一预设时长未接收到穿戴端发送的数据,则基站端向移动交换中心发送跟踪请求包括:若连续第一预设时长未接收到穿戴端发送的数据,则基站端给对应的监护端发送警示信息,并在接收到对应监护端反馈的报警信号后向移动交换中心发送跟踪请求。

43.有益效果:通过这样的方式,可以有效减少误报警的情况,尽可能的保证报警的有效性。

44.进一步,采集发送步骤还包括,若定位单元正常工作但采集单元未采集到体征数

据,且第二预设时长内未输入解锁信息,则发送单元给基站端发送可疑信号,可疑信号包括第二丢失时刻,第二丢失时刻为采集单元最后采集到体征数据的时刻;

45.警报分析步骤还包括,接收到可疑信号后,基站端向移动交换中心发送第二跟踪请求,第二跟踪请求包括第二丢失时刻及穿戴端的标识信息;

46.跟踪警报步骤还包括,接收到第二跟踪请求后,移动交换中心根据穿戴端的标识信息确定穿戴端的hlr,再从hlr处获取穿戴端在第二丢失时刻访问的vlr标识,并根据该vlr标识从对应的vlr中查找在第二丢失时刻时与穿戴端的距离小于预设距离的通信端,并标记为可疑人员。

47.有益效果:使用本方法,当穿戴端被非监护人之外的其他人员(如不法分子)恶意取下时,可以及时获取到可疑人员的信息并对各可疑人员进行持续跟踪,并及时进行报警处理。警务人员根据可疑人员的追踪定位,可以及时找到可疑人员,找回被监护人。可以在监护人与被监护人之间的联系被切断时,提升找到被监护人的几率。

48.进一步,警报分析步骤中,所述接收到可疑信号后,基站端向移动交换中心发送第二跟踪请求包括:接收到可疑信号后,基站端给对应的监护端发送第二警示信息,并在接收到对应监护端反馈的第二报警信号后向移动交换中心发送第二跟踪请求。

49.有益效果:这样,可以有效减少误报警的情况,尽可能的保证报警的有效性。

附图说明

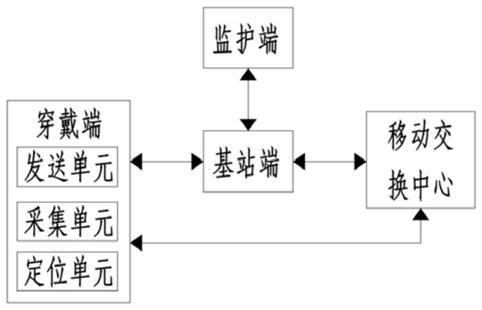

50.图1为本发明实施例一中基于智能可穿戴设备的追踪系统的逻辑框图;

51.图2为本发明实施例一中基于智能可穿戴设备的追踪方法的流程图。

具体实施方式

52.下面通过具体实施方式进一步详细的说明:

53.实施例一

54.如图1所示,基于智能可穿戴设备的追踪系统,包括穿戴端、监护端、基站端和移动交换中心。其中,穿戴端可以为智能手环、智能脚环、智能腰带、智能项链等智能可穿戴设备,本实施例中穿戴端为智能手环。本实施例中,监护端为装载对应app的智能手机。

55.本实施例中,穿戴端通过2g模块分别与基站端及移动交换中心通信,在其他实施例中也可以根据具体情况选择具体的通信模块,如5g模块等等。穿戴端包括发送单元、采集单元和定位单元。采集单元用于采集佩戴者的体征数据,本实施例中,体征数据包括呼吸、心跳、脉搏、血压和体温。采集单元使用现有的传感器即可,在此不再赘述。通过这些体征数据,可以对被监护人的生理特征进行有效监控,了解被监护人的身体状况。定位单元用于进行实时定位。发送单元用于按照预设的频率,将体征数据及当前的定位信息发送给基站端。预设的频率,本领域技术人员可依据穿戴端的硬件配置具体设置,本实施例中,预设的频率为100毫秒/次。

56.基站端用于当连续第一预设时长未接收到穿戴端发送的数据时,向移动交换中心发送跟踪请求,跟踪请求包括丢失时刻及穿戴端的标识信息;其中,丢失时刻为最后一次接收收到穿戴端数据的时刻。本实施例中,第一预设时长为10秒,这样的时间长度,在保证处理及时性的同时,可有效减少因经过信号不好区域而触发的跟踪请求。标识信息,即穿戴端

的相关识别信息,如智能可穿戴设备的设备识别号、智能可穿戴设备中配置的电话卡的国际移动用户识别码和电话号码等。所述基站端用于当连续第一预设时长未接收到穿戴端发送的数据时,向移动交换中心发送跟踪请求包括:当连续第一预设时长未接收到穿戴端发送的数据时,基站端给对应的监护端发送警示信息,并在接收到对应监护端反馈的报警信号后向移动交换中心发送跟踪请求。通过这样的方式,可以有效减少误报警的情况,尽可能的保证报警的有效性。在其他实施例中,为了保证追踪的及时性,也可以在基站端连续第一预设时长未接收到穿戴端发送的数据时,由基站直接向移动交换中心发送跟踪请求。

57.监护端接收到警示信息后,可通过语音、闪光加振动的方式进行提醒,以保证监护人员注意到警示信息,及时进行情况的确认。

58.移动交换中心用于接收到跟踪请求后,根据穿戴端的标识信息确定穿戴端的hlr,再从hlr处获取穿戴端丢失时刻访问的vlr标识,并根据该vlr标识从对应的vlr中查找在丢失时刻与穿戴端的距离小于预设距离的通信端,并标记为可疑人员。vlr知道在它管辖的位置区内的各通信端的精确位置,这个精确位置可以通过基站定位的方法获取,只要通信端有信号,网络侧就能够知道其精确位置。根据穿戴端的位置和其他通信端位置关系,可以了解丢失时刻的可疑人员情况,具体的,如果在丢失时刻穿戴端和其他通信端的距离小于预设距离,则说明该通信端的使用者就在被监护人身边,有较大的嫌疑,因此将其标记为可疑人员。本实施例中,预设距离为2.5米,当不法分子出现对被监护人的穿戴端进行恶意损坏或关机时,不法分子与被监护人是紧挨在一起的,2.5米的范围,足以精准的对不法分子的通信设备进行识别跟踪。hlr,即,归属位置寄存器,用来存储用户开户数据信息的数据库,与移动交换中心(msc)相互通信,且每个通信设备有唯一对应的hlr。vlr,即,访问位置寄存器,它是一个动态数据库,存储所管辖区域中ms(统称拜访客户)的当前数据,包括来话、去话呼叫所需检索的信息以及用户签约业务和附加业务的信息,例如客户的号码、所处位置区域的识别号lai。

59.移动交换中心还用于标记可疑人员后,从vlr获取各可疑人员的标识信息,并根据各可疑人员的标识信息确定各可疑人员归属的hlr后,根据各可疑人员归属的hlr对各可疑人员进行定位跟踪;移动交换中心还用于在对各可疑人员进行定位跟踪时,向警局的通信设备发送报警信息。其中,移动交换中心根据怀疑用户归属的hlr对各怀疑用户进行定位跟踪具体做法可以是:移动交换中心周期性地从怀疑用户归属的hlr获取怀疑用户的位置信息(hlr从vlr处获取,vlr通过基站定位等方法获取怀疑用户的位置信息)。

60.如图2所示,本发明还提供一种基于智能可穿戴设备的追踪方法,使用上述基于智能可穿戴设备的追踪系统,包括:

61.采集发送步骤,穿戴端的发送单元按照预设的频率,将采集单元采集的体征数据及定位单元的定位信息发送给基站端;

62.警报分析步骤,若连续第一预设时长未接收到穿戴端发送的数据,则基站端向移动交换中心发送跟踪请求,跟踪请求包括丢失时刻及穿戴端的标识信息;其中,丢失时刻为最后一次接收到穿戴端数据的时刻;所述若连续第一预设时长未接收到穿戴端发送的数据,则基站端向移动交换中心发送跟踪请求包括:若连续第一预设时长未接收到穿戴端发送的数据,则基站端给对应的监护端发送警示信息,并在接收到对应监护端反馈的报警信号后向移动交换中心发送跟踪请求。

63.可疑标记步骤,接收到跟踪请求后,移动交换中心根据穿戴端的标识信息确定穿戴端的hlr,再从hlr处获取穿戴端丢失时刻访问的vlr标识,并根据该vlr标识从对应的vlr中查找在丢失时刻与穿戴端的距离小于预设距离的通信端,并标记为可疑人员。

64.跟踪报警步骤,移动交换中心从vlr获取各可疑人员的标识信息,并根据各可疑人员的标识信息确定各可疑人员归属的hlr,再根据各可疑人员归属的hlr对各可疑人员进行定位跟踪;并向警局的通信设备发送报警信息。

65.具体实施过程如下:

66.在购买智能手环(即穿戴端)后,佩戴者的监护人(如父母等)需要携带有效的身份证件如身份证、电子身份证、户口本等,到相关单位或部门,如营业厅,为该智能手环开通报警功能/报警业务。被监护人佩戴穿戴端后,穿戴端的采集单元会采集被监护人的体征数据,定位单元则会进行实时定位,并通过发送单元发送给基站。在日常使用期间,监护人通过监护端可以查看被监护人的定位及体征数据,了解被监护人的身体状况及当前所处位置。

67.如果基站端连续第一预设时长未接收到穿戴端发送的数据,说明穿戴端遭到了损坏或者关机了。但穿戴端是被恶意损坏/关机还是自然损坏/关机,还不能直接确认。为了在穿戴端被恶意损坏时/关机能及时处理,同时避免在自然损坏/关机时出现误报警的情况。本方案中,当基站端连续第一预设时长未接收到穿戴端发送的数据时,会先给对应的监护端发送警示信息。

68.监护端接收到警示信息后,通过语音、闪光及振动的方式进行提醒,让监护人了解情况。监护人通过警示信息了解到情况后,可进行情况的确认,例如给被监护人的老师或朋友通话、到穿戴端最后的定位地点查看情况等。如果情况为很可能发生了恶性事件,穿戴端被恶意损坏/关机,监护人可通过监护端给基站端反馈报警信号,基站端接收到警报信号后再向移动交换中心发送跟踪请求,由移动交换中心对可疑人员进行锁定和跟踪。通过这样的方式,可以有效减少误报警的情况,尽可能的保证报警的有效性。

69.为了保证当穿戴端被属于恶意的损坏或恶意关机时,能够及时找到不法分子,寻回被监护人,基站端在接收到监护端的报警信号后会向移动交换中心发送跟踪请求。由于跟踪请求包括穿戴端的标识信息和丢失时刻(最后一次接收到穿戴端数据的时刻),移动交换中心接收到跟踪请求后,会根据穿戴端的标识信息(如智能手环的通信号码)确定被监护人的穿戴端归属的hlr,并从hlr处获取穿戴端在丢失时刻时访问的vlr标识;之后,移动交换中心可根据该vlr标识在对应vlr中查找在丢失时刻,与该穿戴端的距离小于预设距离(2.5米)的通信端(如手机),并标记为可疑人员。通过这样的方式,可以找到穿戴端最后一次给基站端发送数据时,与监护人的距离在预设距离范围内的可疑人员。再然后,移动交换中心会从vlr处获取各可疑人员的标识信息,并根据各可疑人员的标识信息确定各可疑人员归属的hlr,再根据可疑人员归属的hlr对各可疑人员进行定位跟踪。这样,可以对各可疑人员进行追踪。

70.除此,移动交换中心在对各可疑人员进行定位跟踪时,还会向警局的通信设备发送报警信息。这样,当出现恶性事件(如拐骗)时,警务人员根据可疑人员的追踪定位,可及时找到可疑人员,进而找回被监护人。使用本系统,可以在监护人与被监护人之间的联系被切断时,提升找到被监护人的几率。

71.需要说明的是,当找到了当前用户或彻底解除了某些可疑人员的嫌疑之后,移动交换中心需要立即解除对这些可疑人员的定位跟踪。

72.具体的,当警务人员排除了对某些可疑人员的怀疑时,可以通知运营商向移动交换中心输入解除对这些可疑人员的定位跟踪的指令;当警务人员找到了当前用户时,可以通知运营商向移动交换中心输入解除对所有可疑人员的定位跟踪的指令。当监护人自己找到了当前用户时,则可以通过穿戴端或监护端向基站发送解除对所有可疑人员的定位跟踪的指令,基站再向移动交换中心转发该解除跟踪指令。

73.实施例二

74.与实施例一不同的是,本实施例的基于智能可穿戴设备的追踪系统中,穿戴端还包括解锁单元,用于输入解锁信息。解锁的具体方式,可以为手势解锁、密码解锁等等,这些都是成熟的现有技术,直接使用即可,在此不再赘述。

75.发送单元还用于当定位单元正常工作但采集单元未采集到体征数据,且第二预设时长内未输入解锁信息时,给基站端发送可疑信号,可疑信号包括第二丢失时刻,第二丢失时刻为采集单元最后采集到体征数据的时刻。本实施例中,第二预设时长为第二丢失时刻的前后各1分钟,即解下穿戴端的前后各1分钟。

76.基站端用于接收到可疑信号后,向移动交换中心发送第二跟踪请求,第二跟踪请求包括第二丢失时刻及穿戴端的标识信息。其中,所述基站端用于接收到可疑信号后,向移动交换中心发送第二跟踪请求包括:基站端接收到可疑信号后,给对应的监护端发送第二警示信息,并在接收到对应监护端反馈的第二报警信号后向移动交换中心发送第二跟踪请求。为了保证监护端接收到第二警示信息时,监护人会注意到该信息,本实施例中,监护端接收到第二警示信息后,通过语音、闪光加振动的方式进行提醒。

77.移动交换中心还用于接收到第二跟踪请求后,根据穿戴端的标识信息确定穿戴端的hlr,再从hlr处获取穿戴端在第二丢失时刻访问的vlr标识,并根据该vlr标识从对应的vlr中查找在第二丢失时刻时与穿戴端的距离小于预设距离的通信端,并标记为可疑人员。

78.本实施例的基于智能可穿戴设备的追踪方法中,采集发送步骤还包括,若定位单元正常工作但采集单元未采集到体征数据,且第二预设时长内未输入解锁信息,则发送单元给基站端发送可疑信号,可疑信号包括第二丢失时刻,第二丢失时刻为采集单元最后采集到体征数据的时刻。

79.警报分析步骤还包括,接收到可疑信号后,基站端向移动交换中心发送第二跟踪请求,第二跟踪请求包括第二丢失时刻及穿戴端的标识信息;其中,所述接收到可疑信号后,基站端向移动交换中心发送第二跟踪请求包括:接收到可疑信号后,基站端给对应的监护端发送第二警示信息,并在接收到对应监护端反馈的第二报警信号后向移动交换中心发送第二跟踪请求。

80.跟踪警报步骤还包括,接收到第二跟踪请求后,移动交换中心根据穿戴端的标识信息确定穿戴端的hlr,再从hlr处获取穿戴端在第二丢失时刻访问的vlr标识,并根据该vlr标识从对应的vlr中查找在第二丢失时刻时与穿戴端的距离小于预设距离的通信端,并标记为可疑人员。

81.具体实施过程如下:

82.如果穿戴端的定位单元正常工作但采集单元未采集到体征数据,则说明穿戴端被

取下。此时,可能是监护人给被监护人取下,但也有可能是被不法分子恶意取下了。因此,需要对情况进行区分了解,以便在手环被恶意取下时能够及时进行报警,保护被监护人的安全。

83.本系统中,由于穿戴端集成有解锁单元,监护人可设置只有自己能认证的解锁信息(如个人体征信息或者手势操作信息等)。这样,监护人在为被监护人取下穿戴端时,可输入解锁信息来说明自己的身份,从而让穿戴端分析出当前并不是恶意的摘取手环的行为。

84.如果手环被不法分子恶意取下,由于不法分子并不知道解锁信息,穿戴端被取下时,在第二预设时长内不会接收到解锁信息。但是,穿戴端被取下却在第二预设时长内不会接收到解锁信息,也可能是监护人取下手环时忘了输入解锁信息。为了避免当属于后一种情况时出现误报警的情况,本方案中,基站端接收到可疑信号后,会给对应的监护端发送第二警示信息,监护人收到第二警示信息后可进行情况确认,当情况为很可能发生恶性事件时,监护人可通过监护端给基站端发送第二报警信号,基站端接收到第二警报信号后再向移动交换中心发送第二跟踪请求。这样,可以有效减少误报警的情况,尽可能的保证报警的有效性。

85.由于可疑信号包括第二丢失时刻(即采集单元最后采集到体征数据的时刻)及穿戴端的标识信息。移动交换中心还用于接收到第二跟踪请求后,会根据穿戴端的标识信息确定穿戴端的hlr,再从hlr处获取穿戴端在第二丢失时刻访问的vlr标识,并根据该vlr标识从对应的vlr中查找在第二丢失时刻时与穿戴端的距离小于预设距离的通信端,并标记为可疑人员。通过这样的方式,可以找到穿戴端最后采集到体征数据时(即被监护人的穿戴端被取下时),与监护人的距离在预设距离范围内的可疑人员。

86.再然后,与穿戴端被恶意损坏时的操作相同。移动交换中心会从vlr处获取各可疑人员的标识信息,并根据各可疑人员的标识信息确定各可疑人员归属的hlr,再根据可疑人员归属的hlr对各可疑人员进行定位跟踪。这样,可以对各可疑人员进行追踪。移动交换中心还会向警局的通信设备发送报警信息。这样,当手环被恶意摘下时,根据可疑人员的追踪定位,可及时找到可疑人员,进而找回被监护人。

87.实施例三

88.与实施例一不同的是,本实施例的基于智能可穿戴设备的追踪系统中,穿戴端还包括验证单元,用于进行身份认证;发送单元还用于当采集单元开始采集体征数据,且预设时长内无身份认证通过信息时,通过基站给对应的监护端发送疑似被盗信号。验证单元直接使用现有的指纹识别或人脸识别等技术即可,本实施例中,验证单元为指纹识别。

89.采集单元开始采集体征数据,说明穿戴端刚被佩戴上。但佩戴者是否为被监护人,还不能确定。本方案中,穿戴端还包用于进行身份认证的验证单元,被监护人佩戴上穿戴端时,可进行身份认证。如果采集单元开始采集体征数据的预设时长内,接收到了身份认证通过信息,则说明佩戴者就是被监护人,正常进行监护人的监护工作即可。

90.如果采集单元开始采集体征数的据预设时长内,未接收到身份认证通过信息,则说明佩戴者不是被监护人,此时,穿戴端很可能是在闲置状态时被盗了(如监护人带被监护人去游泳,将穿戴端取下后,穿戴端被不法分子盗了)。因此,发送单元通过基站给对应的监护端发送疑似被盗信号。监护人可根据监护端对穿戴端的跟踪定位,将穿戴端找回。监护端对穿戴端的跟踪定位的具体技术方案,直接使用现有技术即可,在此不再赘述。通过这样的

方式,当手环被盗时,监护人员可及时了解情况并进行穿戴端的找回。

91.以上所述的仅是本发明的实施例,方案中公知的具体结构及特性等常识在此未作过多描述,所属领域普通技术人员知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识,能够获知该领域中所有的现有技术,并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力,所属领域普通技术人员可以在本技术给出的启示下,结合自身能力完善并实施本方案,一些典型的公知结构或者公知方法不应当成为所属领域普通技术人员实施本技术的障碍。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本发明结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本发明的保护范围,这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。本技术要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准,说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1