显示装置及显示装置的制造方法与流程

1.本发明关于显示装置以及显示装置的制造方法。

背景技术:

2.专利文献1中公开了银纳米线油墨及使用其的透明导电膜。

3.现有技术文献专利文献专利文献1:日本国公开专利公报“2018

‑

166033(2018年10月25日公开)”

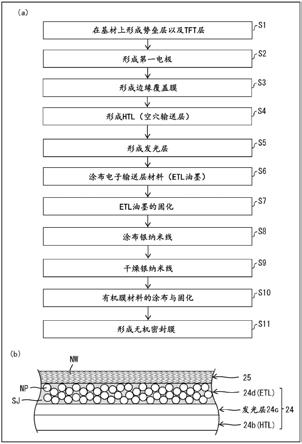

技术实现要素:

发明要解决的问题

4.包含有金属纳米线的电极(透明导电膜)在为了使膜厚的均匀化,特别是提高显示装置的柔性等而将该电极(第二电极)薄膜化的情况下,存在难以形成为均匀的厚度的问题。用于解决问题的方案

5.本发明的一实方式涉及的显示装置,其具备显示区域及其周围的边框区域,设有tft层;发光元件层,分别包含第一电极、功能层以及第二电极,并形成有多个发光元件;以及密封层,包含有机膜,密封所述发光元件层,所述第二电极为所述多个发光元件共用的包含金属纳米线的电极,所述功能层包括发光层和设置在所述发光层与所述第二电极之间的电子输送层,所述电子输送层包含氧化锌纳米粒子和有机树脂。发明效果

6.根据本发明的一个方式,即使在使包含金属纳米线的电极薄膜化的情况下,也能够容易地使其膜厚均匀。

附图说明

7.图1的(a)是表示第一实施方式的显示装置的结构的示意图,图1的(b)是表示第一实施方式的显示装置的结构的截面图。图1的(c)是表示功能层的结构的截面图。图2的(a)是示出显示装置的制造方法的流程图,图2的(b)是示出发光元件层的结构的示意性截面图。图3是示出发光元件层的构成例和特性的表。图4的(a)是表示第二电极的构成的照片,图4的(b)是关于金属纳米线的长度的示意图。图5是表示本实施方式的效果的图表。图6(a)(b)是表示本实施方式的效果的图表。图7的(a)是表示本实施方式的显示装置的构成的俯视图,图7的(b)是边缘的截面

图。图8的(a)是表示图7的第一变形例的俯视图,图8的(b)是边缘的截面图。图9(a)是表示图7的第二变形例的俯视图,图9的(b)是边缘的截面图。图10(a)是表示图7的第三变形例的俯视图,图10的(b)是边缘的截面图。

具体实施方式

8.在下文中,“同层”指的是在同一工序(成膜工序)中形成的,“下层”指的是在比比较对象层更前的工序中形成的层,“上层”指的是在比比较对象层更后面的工序中形成的层。

9.图1的(a)是表示第一实施方式的显示装置的结构的示意图,图1的(b)是表示第一实施方式的显示装置的结构的截面图,图1的(c)是表示功能层的结构的截面图。

10.在显示装置2中,在基材12上依次设置有势垒层3、tft层4、顶部发光型的发光元件层5以及密封层6,在显示区域da形成有多个子像素sp。包围显示区域da的边框区域na由4个边缘fa~fd构成,在边缘fd形成用于安装电子电路基板(ic芯片、fpc等)的端子部ta。端子部ta包括多个端子tm1、tm2。可以在各边缘fa~fd形成驱动电路(未图示)。

11.基材12既可以是玻璃基板,也可以是包含聚酰亚胺等树脂膜的柔性基板。也可以由两层树脂膜及夹在它们之间的无机绝缘膜构成柔性基板。在基材12的下表面也可以粘贴pet等膜。在基材12使用挠性基板,也可以形成具有挠性的(柔性的)显示装置2。

12.势垒层3是防止水、氧等异物侵入tft层4和发光元件层5的层,例如可以由通过cvd法形成的氧化硅膜、氮化硅膜或氮氧化硅膜或者该些层的层叠膜构成。

13.图1(b)所示,tft(薄膜晶体管)层4包括:比势垒层3更上层的半导体层(包括半导体膜15)、比半导体层更上层的无机绝缘膜16(栅极绝缘膜)、比无机绝缘膜16更上层的第一金属层(包括栅电极ge)、比第一金属层更上层的无机绝缘膜18、比无机绝缘膜18更上层的第二金属层(包括电容电极ce)、比第二金属层更上层的无机绝缘膜20、比无机绝缘膜20更上层的第三金属层(包括数据信号线dl)以及比第三金属层更上层的平坦化膜21。

14.半导体层例如由非晶硅、ltps(低温多晶硅)或氧化物半导体构成,以包含栅电极ge及半导体膜15的方式构成薄膜晶体管tr。图中的薄膜晶体管tr是底栅构造,但也可以是顶栅构造。

15.在显示区域da中,对每个子像素sp设置发光元件x及像素电路,在tft层4形成像素电路和与其连接的配线。作为与像素电路连接的配线,例如可列举:形成于第一金属层的扫描信号线gl及发光控制线em、形成于第二金属层的初始化电源线il、形成于第三金属层的数据信号线dl及高电压侧电源线pl等。像素电路包含控制发光元件的电流的驱动晶体管、与扫描信号线电连接的写入晶体管以及与发光控制线电连接的发光控制晶体管等。

16.第一金属层、第二金属层及第三金属层例如由包含铝、钨、钼、钽、铬、钛及铜中的至少一种的金属的单层膜或多层膜构成。

17.无机绝缘膜16、18、20例如可以由通过cvd法形成的氧化硅(siox)膜或氮化硅(sinx)膜或它们的层叠膜构成。平坦化膜21能够由例如聚酰亚胺、丙烯酸树脂等能够涂布的有机材料构成。

18.发光元件层5包括:比平坦化膜21更上层的第一电极(阳极)22、覆盖第一电极22的

边缘的绝缘性的边缘覆盖膜23、比边缘覆盖膜23更上层的功能层24、比功能层24更上层的第二电极25。边缘覆盖膜23例如通过在涂覆了聚酰亚胺、丙烯酸树脂等有机材料后利用光刻进行图案化而形成。

19.在发光元件层5中,形成有发光颜色相互不同的发光元件xr(红色)、发光元件xg(绿色)以及发光元件xb(蓝色),各发光元件包含岛状的第一电极22、功能层24(包括发光层)以及第二电极25。第二电极25是多个发光元件共用的整体状的共用电极。

20.发光元件xr

·

xg

·

xb例如可以是包含有机层作为发光层的oled(有机发光二极管),也可以是包含量子点层作为发光层的qled(量子点发光二极管)。

21.如图1的(c)所示,功能层24通过从下层侧依次层叠空穴注入层24a、空穴输送层(htl)24b、发光层24c、电子输送层(etl)24d、电子注入层24e而构成。也可以在功能层24上设置电子阻挡层、空穴阻挡层。发光层24c通过蒸镀法或喷墨法、光刻法,在边缘覆盖膜23的开口(每个子像素)形成岛状。其他层为岛状或整体(共用层)地形成。此外,也可以构成为不形成空穴注入层24a、空穴输送层24b、电子输送层24d、电子注入层24e中的一个以上的层。如后所述,也可以由空穴输送层24b、发光层24c以及电子输送层(etl)24d构成功能层24,将电子输送层24d作为多个发光元件共用的共用层。

22.在图1中,示出了从tft层4侧起按照阳极(第一电极22)、功能层24、阴极(第二电极25)的顺序设置的构成,但并不限定于此。也可以是从tft层4侧起按照阴极、功能层24、阳极的顺序设置的构成。在该情况下,例如功能层24通过从下层侧依次层叠电子注入层24e、电子输送层24d、发光层24c、空穴输送层24b、空穴注入层24a而构成。

23.当通过蒸镀形成oled的有机层(发光层)时,使用fmm(精细金属掩模)。fmm是具有大量开口的片材,由穿过一个开口的有机物质形成岛状有机层(对应一个子像素)。

24.qled的量子点层(发光层)例如通过涂布量子点分散在溶剂中的溶液,并使用喷墨法或光刻法进行图案化,从而能够形成岛状的量子点层(与一个子像素对应)。

25.第一电极22例如由ito(indium tin oxide:铟锡氧化物)与ag(银)或含ag的合金的层积构成,具有光反射性。第二电极25(阴极)如后所述,构成为包含金属纳米线(例如银纳米线),具有高透光性。

26.在发光元件xr

·

xg

·

xb为oled的情况下,通过第一电极22和第二电极25间的驱动电流,空穴和电子在发光层内复合,在由此产生的激子迁移到基底状态的过程中发射光。由于第二电极25具有高透光性,第一电极22具有光反射性,因此从功能层24发出的光朝向上方,成为顶部发射。

27.在发光元件xr

·

xg

·

xb为qled的情况下,通过第一电极22和第二电极25之间的驱动电流,空穴和电子在发光层内复合,由此产生的激子在从量子点的传导带能级(conductionband)向价电子带能级(valenceband)转变的过程中发光(荧光)。

28.在发光元件层5中,可以形成上述oled、qled以外的发光元件(无机发光二极管等)。

29.密封层6具有透光性,包括直接形成在第二电极25上(与第二电极25接触)的无机密封膜26、比无机密封膜26更上层的有机膜27、比有机膜27更上层的无机密封膜28。覆盖发光元件层5的密封层6防止水、氧等异物向发光元件层5渗透。

30.有机膜27具有平坦化效果和透光性,可以使用能够涂布的有机材料,例如通过喷

墨涂布而形成。无机密封膜26

·

28是无机绝缘膜,例如可以由通过cvd法形成的氧化硅膜、氮化硅膜或氮氧化硅膜或者它们的层叠膜构成。

31.功能膜39例如具有光学补偿功能、触摸传感器功能、保护功能的至少一种。

32.图2的(a)是示出显示装置的制造方法的流程图,图2的(b)是示出发光元件层的结构的示意性截面图。在步骤s1中,在基材12上形成势垒层3以及tft层4。在步骤s2中,使用溅射法以及光刻法在平坦化膜21上形成第一电极22(阳极)。在步骤s3中,形成边缘覆盖膜23。在步骤s4中,形成htl层(空穴输送层)。在步骤s5中,形成发光层(例如量子点层)。

33.在步骤s6中,以覆盖发光层的方式,使用例如旋涂机涂敷使氧化锌(zno)纳米粒子和有机树脂(例如水溶性树脂)分散于溶剂中的etl油墨(电子输送层材料)。作为溶剂,例如可以使用水、乙醇、丁醇、异丙醇。有机树脂优选使用水溶性树脂(例如聚乙烯吡咯烷酮、聚乙烯醇(pva)、聚苯乙烯、聚丙烯酸酯、聚环氧乙烷、聚丙烯酰胺、羧甲基纤维素(cmc)等)。步骤s7中,使所涂布的etl油墨固化,形成如图2的(b)所示的,在氧化锌纳米粒子np的间隙中分散有水溶性树脂sj的电子输送层(etl)24d。电子输送层24d是整体状的共用层。

34.在步骤s8中,在电子输送层24d上涂布使银纳米线分散在溶剂中的银纳米线油墨。银纳米线油墨中可以包含粘合剂、分散剂、其他添加剂。在步骤s9中,进行涂布了银纳米线油墨的干燥(溶剂去除),在电子输送层24d上形成由银纳米线nw构成的第二电极25。在步骤s10中,通过以直接覆盖第二电极25的方式,喷墨涂布有机膜27的材料(前体),使其固化,从而形成有机膜27。在步骤s11中,在有机膜27的上层形成无机密封膜28。

35.由于第一实施方式的电子输送层24d是在氧化锌纳米粒子np的间隙中分散有水溶性树脂sj的构成,因此水接触角小。因此,能够将银纳米线油墨以薄且均匀的厚度涂布于电子输送层24d上。即,在本实施方式中,即使为了提高显示装置2的柔性等而使第二电极25薄膜化时,也能够容易地使其膜厚均匀。由此,能够将共用电极的形成面积大的第二电极25形成为厚度均匀的薄膜,进而能够提高第二电极25的导电性和透光性。

36.图3是示出发光元件层的构成例和特性的表。样品no.1是将np(氧化锌纳米粒子):sj(水溶性树脂)的体积比(在电子输送层中,氧化锌纳米粒子所占的体积相对于有机树脂所占的体积的比)设为100:0的比较例,etl表面的水接触角=63.4〔度〕,第二电极的薄膜电阻18.7〔ω/sq.〕,第二电极的成膜性稍有不良,etl以及第二电极的透光率良好,发光元件的外部量子效率(eqe)=5.4〔%〕。例如,在将np(氧化锌纳米粒子):sj(水溶性树脂)的体积比设为80:20的最佳的样品no.4中,etl表面的水接触角=38.7[度]、第二电极的薄膜电阻10.7[ω/sq.],第二电极的成膜性非常良好,etl以及第二电极的光透射率非常良好,发光元件的外部量子效率(eqe)=6.7[%]。

[0037]

参照图3,sj(水溶性树脂)相对于np(氧化锌纳米粒子)的体积比优选为1/19~3/2,更优选为0.1~1.0,进一步优选为0.2~0.7。也可知,通过使水溶性树脂sj相对于氧化锌纳米粒子np以所述范围的体积比分散,发光元件的外部量子效率(eqe)提高。

[0038]

图4的(a)是表示第二电极的构成的照片,图4的(b)是关于金属纳米线的长度的示意图。图5是表示本实施方式的效果的图表。

[0039]

在本实施方式中,由于作为上部电极的第二电极25由如图4的(a)那样的网状的银纳米线构成,因此,如图5所示那样,可知第二电极25(银纳米线的直径=25nm,最大重叠层数=5层)的透光率(ca)在380(nm)~780(nm)的波长区域中比作为比较对象的银薄膜电极

(厚度20nm)的透光率(ca)高,在400(nm)~780(nm)的波长区域中超过80%。另外,可知第二电极25的光反射率(rb)在380(nm)~780(nm)的波长区域中比作为比较对象的银薄膜电极的光反射率(rb)低,在400(nm)~780(nm)的波长区域中不足15%。

[0040]

综上所述,通过用网状的银纳米线nw构成作为共用电极的第二电极25,从而能够提高顶部发光结构中的光的取出效率以及得到良好的视觉特性。

[0041]

另外,第二电极25的银纳米线重叠层数为2~8层,优选为3~6层。银纳米线的直径(φ)为5~100(nm),优选为10~80(nm),更优选为20~50(nm)。银纳米线的长度(轨迹长度)为1~100(μm),优选为5~50(μm),更优选为8~30(μm)。此外,这些值能够通过扫描型电子显微镜等的观察得到。银纳米线的电阻(表面电阻)为5~200(ω/sq),优选为10~100(ω/sq),更优选为10~50(ω/sq)。

[0042]

如图4的(b)所示,银纳米线nw等金属纳米线的长度(平均轨迹长度)优选比端子部的相邻的端子tm1、tm2之间的距离(端子间隙宽度)pc小。这样,即使在形成第二电极时金属纳米线混入端子部,也能够防止由该金属纳米线引起的端子tm1

·

tm2之间的短路的发生。

[0043]

在本实施方式中,作为第二电极的金属纳米线的材料,使用了ag,但不限定于此。可以是由au、al及cu中的任一种构成的单一金属的纳米线,也可以是包含ag、au、al及cu中的2种以上的合金的纳米线。

[0044]

图6(a)和(b)是表示本实施方式的效果的图表。如图6的(a)所示,关于极角和标准化发光强度的特性,与将作为量子点层的发光层和第二电极(金属纳米线电极)组合时的特性(红色的特性fr、绿色的特性fg、蓝色的特性fb)与将作为量子点层的发光层和银薄膜电极组合时的特性(红色的特性fr、绿色的特性fg、蓝色的特性fb)相比,可知在3种颜色全部中接近朗伯(lambertian)配光特性fs(载流子注入层、载流子输送层以及发光层的厚度在颜色间共用化)。朗伯取向特性是指,将垂直正面设为0

°

,以光轴上的辐射强度的cosθ倍表示角度θ方向的辐射强度的理想的配光特性。

[0045]

如图6的(b)所示,在作为量子点层的发光层(红色发光例如pl峰值波长620nm半值宽度25nm)和光反射率大的银薄膜电极组合后的红色发光特性ka中,电极间的空腔效应(共振效应)会造成不良影响,峰值波长向长波长侧偏移而超过630nm,并且半值宽度增大到32nm,但在将作为量子点层的发光层(红色发光)和第二电极(金属纳米线电极)组合后的红色发光特性ka中,峰值波长为适当位置(约620nm),并且半值宽度约为25nm,几乎没有变化。

[0046]

这样,在第二电极使用高透射率的金属纳米线的情况下,基本不显现空腔效果。因此,通过应用于由于空腔效果而有不良影响的qled,能够得到更大的效果(即,视角特性的改善效果)。另外,如图6的(a)所示,由于几乎不体现空腔效果,因此,第一电极22和第二电极25之间的各层的膜厚即使在发光元件xr、xg、xb之间不符合最佳值,也能够接近于朗伯配光,能够使各层的膜厚共通。由此,能够容易地制造视角特性优良的显示装置2。

[0047]

图7的(a)是表示本实施方式的显示装置的构成的俯视图,图7的(b)是边缘的截面图。如图7所示,在边框区域na中,在平坦化膜21形成沟槽tn,在比沟槽tn更靠外侧设置有限定有机膜27的端部的堤部bk1、bk2。

[0048]

在图7中,形成为与图1的第一电极22同层且由相同材料形成的导电膜aw横跨沟槽tn且与外侧的堤部bk2重叠。在沟槽tn中,边缘覆盖膜23贯通,第二电极25与导电膜aw接触(电连接)。另外,第三金属层所包含的(与图1的源极配线sh同层的)电源主布线mw形成为与

堤部bk1和bk2重叠。

[0049]

在俯视时,在沟槽tn的显示区域da侧设置由边缘覆盖膜23构成的分隔壁kw,分隔壁kw限定电子输送层24d的端部。即,在图2的步骤s6(etl油墨的涂敷)中,分隔壁kw作为etl油墨的液体阻挡部而发挥作用。

[0050]

在平面视图中,沟槽tn包围显示区域da,堤部bk1包围沟槽tn,堤部bk2包围堤部bk1。堤部bk1由平坦化膜21及边缘覆盖膜23形成,是阻挡形成有机密封膜27时的液滴的液体阻挡结构物。堤部bk2是阻挡超过堤bk1的液滴的预备性的部件。

[0051]

在俯视图中的沟槽tn以及堤部bk1之间设置有:框状的凸部qa、qb(双重结构),与边缘覆盖膜23同层且由相同材料构成;以及多个感光间隔物ps,位于凸部qa、qb的外侧,凸部qb限定定第二电极25的端部。即,在涂敷作为第二电极25的材料的银纳米线油墨时,凸部qb成为液体阻挡部。此外,也可以是内侧的凸部qa限定第二电极25的端部(成为液体阻挡部)的结构。感光间隔物ps由边缘覆盖膜23构成,膜厚比凸部qa、qb大。感光间隔物ps的上表面成为在第一电极22(参照图1)上形成蒸镀膜时的掩模接触面(凸部qa、qb不与掩模抵接)。

[0052]

在图7中,将分隔壁kw设为一重构造,将凸部qa、qb设为双重构造,但并不限定于此。可以将分隔壁kw设为双层结构,也可以将凸部设为一重构造。

[0053]

在堤部bk1的内侧形成有贯通边缘覆盖膜23以及平坦化膜21的接触槽cm1,在堤部bk1以及堤部bk2之间形成有贯通边缘覆盖膜23以及平坦化膜21的接触槽cm2,在接触槽cm1、cm2中露出电源主配线mw,与导电膜aw接触(电源主配线mw与导电膜aw电连接)。阴极电源电压(elvss)从电源主配线mw经由导电膜aw供给到第二电极25。

[0054]

图8的(a)是表示图7的第一变形例的俯视图,图8的(b)是边缘的截面图。如图8所示,也可以为堤部bk1限定第二电极25的端部的结构。即,在涂敷银纳米线油墨时,将堤部bk1作为液体阻挡部。有机膜27的边缘由堤部bk1限定,但不限于此,有机膜27的边缘也可由堤部bk2限定。另外,也可以在堤部bk2的外侧(面板边缘侧)也设置包围该堤部bk2的框状的堤部。

[0055]

图9(a)是表示图7的第二变形例的俯视图,图9的(b)是边缘的截面图。如图9所示,也可以为沟槽tn限定第二电极25的端部的结构。即,在涂敷银纳米线油墨时,沟槽tn被银纳米线油墨填充,成为液体阻挡部。

[0056]

图10(a)是表示图7的第三变形例的俯视图,图10的(b)是边缘的截面图。如图10所示,也可以构成为:在包围显示区域da的四个边缘中,在包括端子部ta的边缘fd的中央部不设置沟槽,而设置限定第二电极25的端部的凸部qa、qb,在剩余的三个边缘,沟槽tn限定第二电极25的端部。

[0057]

即,沟槽tn以包围显示区域da的四边中的沿着端子部ta的一边的一部分和其它三边的全部的方式设置,对于第二电极25的端部中的沿着上述一边的部分,一部分由凸部qb限定,并且另一部分由沟槽tn限定。关于第二电极25的端部中沿着上述三边的部分,由沟槽tn限定。

[0058]

上述的各实施方式以例示及说明为目的,并非以限定为目的。基于这些例示及说明,本领域技术人员应当明白能够进行多种变形方式。

[0059]

〔总结〕〔方式1〕

一种显示装置,具备显示区域及其周围的边框区域,设有tft层;发光元件层,分别包含第一电极、功能层以及第二电极,并形成有多个发光元件;以及密封层,包含有机膜,密封所述发光元件层,所述第二电极是所述多个发光元件共用的包含金属纳米线的电极,所述功能层包括发光层和设置在所述发光层与所述第二电极之间的电子输送层,所述电子输送层包含氧化锌纳米粒子和有机树脂。

[0060]

〔方式2〕例如方式1所述的显示装置,其中,所述有机树脂为水溶性树脂。

[0061]

〔方式3〕例如方式1或2所述的显示装置,在所述电子输送层中,有机树脂所占的体积相对于氧化锌纳米粒子所占的体积的比为1/10~3/2。

[0062]

〔方式4〕例如方式1至3中任一项所述的显示装置,所述电子输送层的表面的水接触角为40度以下。

[0063]

〔方式5〕例如方式2的显示装置,其中,所述水溶性树脂包含聚乙烯吡咯烷酮、聚乙烯醇、聚苯乙烯、聚丙烯酸酯、聚环氧乙烷、聚丙烯酰胺、羧甲基纤维素中的至少一种。

[0064]

〔方式6〕例如方式1的显示装置,其中,在所述tft层中含有平坦化膜,在所述边框区域中,在所述平坦化膜上形成有沟槽,在所述沟槽的外侧,设置有限定所述有机膜的端部的堤部。

[0065]

〔方式7〕例如方式6的显示装置,其中,所述发光元件层包括覆盖所述第一电极的边缘的边缘覆盖膜,在所述显示区域与所述沟槽之间设置有与所述边缘覆盖膜同层且由同材料形成的分隔壁,所述分隔壁限定所述电子输送层的端部。

[0066]

〔方式8〕例如方式6或7的显示装置,在俯视时,位于所述沟槽以及所述堤部之间的凸部以包围所述显示区域的方式形成为框状;所述凸部限定所述第二电极的端部。

[0067]

〔方式9〕例如方式8所述的显示装置,具备在俯视时位于所述凸部和所述堤部之间的感光间隔物。

[0068]

〔方式10〕例如方式9所述的显示装置,所述凸部比所述感光间隔物的膜厚小。

[0069]

〔方式11〕例如方式8至10中任一项所述的显示装置,所述发光元件层包括覆盖平坦化膜上的所述第一电极的边缘的边缘覆盖膜,所述凸部与所述边缘覆盖膜同层且由同材料构成。

[0070]

〔方式12〕例如方式6至11中任一项所述的显示装置,以跨越所述沟槽的方式设置与所述第一电极相同层且由相同材料形成的导电膜,所述导电膜和所述第二电极在所述沟槽内接触。

[0071]

〔方式13〕例如方式6至12中任一项所述的显示装置,在所述边框区域中,在所述平坦化膜的下层设置有主配线,在所述平坦化膜中,使所述主配线露出的接触槽设置于比所述堤部靠显示区域侧的位置,所述第二电极与所述主配线电连接。

[0072]

〔方式14〕例如方式6所述的显示装置,所述堤部限定所述第二电极的端部。

[0073]

〔方式15〕例如方式6所述的显示装置,所述沟槽限定所述第二电极的端部。

[0074]

〔方式16〕例如方式15所述的显示装置,所述沟槽以围绕所述显示区域的全周围的方式设置成框状。

[0075]

〔方式17〕例如方式8所述的显示装置,在所述边框区域设置有包括多个端子的端子部,所述沟槽设置为包围所述显示区域的四边中沿所述端子部的一边的一部分和其他三边的全部,对于所述第二电极的端部中的沿着所述一边的部分,一部分由所述凸部限定,并且另一部分由所述沟槽限定,所述第二电极的端部中沿着所述三边的部分,由所述沟槽限定。

[0076]

〔方式18〕例如方式1至17中任一项所述的显示装置,在所述边框区域设置有包括多个端子的端子部,所述金属纳米线的长度比相邻的端子间的距离小。

[0077]

〔方式19〕例如方式1至18中任一项所述的显示装置,所述有机膜形成在所述第二电极的上方。

[0078]

〔方式20〕例如方式1至19中任一项所述的显示装置,所述发光层为量子点层。

[0079]

〔方式21〕例如方式1至20中任一项所述的显示装置,所述发光层为有机层。

[0080]

〔方式22〕例如方式1至21中任一项所述的显示装置,所述第二电极的透光率为80%以上。

[0081]

〔方式23〕例如方式1至22中任一项所述的显示装置,所述金属纳米线包含ag、au、al和cu中

的至少一种。

[0082]

〔方式24〕一种显示装置的制造方法,所述显示装置包括:tft层;发光元件层,分别形成有包括第一电极、功能层及第二电极且发光色相互不同的多个发光元件;以及密封层,包括有机膜且密封所述发光元件层,所述功能层包括发光层和设置在所述发光层与所述第二电极之间的电子输送层,所述显示装置的制造方法包括:涂布使氧化锌纳米粒子和水溶性树脂分散于溶剂中的油墨,通过除去所述溶剂而形成所述电子输送层的工序;涂敷使金属纳米线分散在溶剂中的油墨并除去所述溶剂,由此形成所述第二电极的工序。

[0083]

2 显示装置4 tft层5 发光元件层21 平坦化膜22 第一电极23 边缘覆盖膜24 功能层24c 发光层24d 电子输送层25 第二电极da 显示区域na 边框区域bk1

·

bk2 堤部xr

·

xg

·

xb 发光元件tn 沟槽qa

·

qb 凸部ps 感光间隔物kw 分隔壁cm1

·

cm2 接触槽aw 导电膜mw 电源主配线nw 银纳米线np 氧化锌(zno)纳米粒子sj 水溶性树脂。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1