连接器的制作方法

1.本发明涉及一种连接器。

背景技术:

2.以往,关于连接器,已知有一种连接器,该连接器具备容纳端子配件的壳体和从外侧覆盖该壳体的盖。在该连接器中,与端子配件电连接的导电部件{例如电线、柔性印刷电路基板(所谓的fpc)等}以向外侧引出的状态连接。盖是为了保护该端子配件、导电部件而设置的。这种连接器例如被下述的专利文献1至3公开。

3.现有技术文献

4.专利文献

5.专利文献1:日本特开2005-347082号公报

6.专利文献2:日本特开2012-94289号公报

7.专利文献3:日本特开2017-216047号公报

技术实现要素:

8.发明欲解决的技术问题

9.然而,关于该连接器,若在壳体与盖之间存在晃动,则例如可能存在因车辆行驶等所伴随的外部输入而在其间产生无用的声音、或者使壳体与盖振动等不希望的状况。以往的连接器在这一点上存在改善的余地。

10.因此,本发明的目的在于提供一种能够抑制壳体与盖之间的晃动的连接器。

11.用于解决问题的技术手段

12.为了实现上述目的,本发明的特征在于,包括:端子配件;挠性扁平导电部件,所述挠性扁平导电部件由具有挠性的导电体和绝缘体以层叠状态平坦地形成,所述端子配件的电连接部以相对于所述挠性扁平导电部件的平面垂直设置的状态与所述导电体连接;壳体,所述壳体将所述端子配件的端子连接部容纳在内部,并且使所述端子配件的所述电连接部向外部突出;以及盖,所述盖与所述壳体之间插入连接,并与所述壳体的至少一部分一起将所述电连接部从外侧覆盖,在所述壳体和所述盖之间设置有:卡定结构,所述卡定结构在连接完成位置将与所述壳体和所述盖彼此的连接方向相反的方向的移动互相卡定;引导结构,所述引导结构沿着所述连接方向将所述壳体和所述盖彼此互相引导;和保持结构,所述保持结构在所述连接完成位置将所述壳体和所述盖彼此互相保持,所述引导结构具备:楔形引导突起,所述楔形引导突起是在所述壳体和所述盖中的一者设置的突起,与所述连接方向正交的截面为楔形且沿着所述连接方向延伸;和楔形引导槽,所述楔形引导槽是在所述壳体和所述盖中的另一者设置的槽,与所述连接方向正交的截面为楔形且沿着所述连接方向延伸以在与插入后的所述楔形突起之间沿着所述连接方向互相引导,所述楔形引导突起和所述楔形引导槽具有两组对置配置的突起侧壁面和槽侧壁面的组合,并且形成为在所述突起侧壁面和所述槽侧壁面的各组合之间分别设置有间隙,所述保持结构在两组对置

配置状态的所述突起侧壁面和所述槽侧壁面之间中的至少一组并且在对置配置状态的所述突起侧壁面和所述槽侧壁面中的至少一方具有压入突起,所述压入突起在所述壳体与所述盖处于所述连接完成位置时将所述楔形引导突起和所述楔形引导槽以压入状态保持。

13.此处,优选为,在所述壳体与所述盖之间设置有两处所述引导结构,两处所述引导结构设置为一个所述楔形引导突起的突出方向与另一个所述楔形引导突起的突出方向彼此反向,所述保持结构在两处所述引导结构分别设置。

14.另外,优选为,所述压入突起配置为如下结构:在所述壳体与所述盖成为所述连接完成位置之前,在所述楔形引导突起与所述引导槽之间设置有所述间隙所导致的晃动,并且在所述壳体与所述盖已成为所述连接完成位置时将所述楔形引导突起与所述楔形引导槽以压入状态保持。

15.另外,优选为,所述楔形引导突起以所述连接方向上的向所述楔形引导槽的插入开始点为前端,所述楔形引导槽以使所述楔形引导突起从所述前端沿着所述连接方向插入的插入口作为前端,并且将在所述壳体与所述盖成为所述连接完成位置时所述楔形引导突起的所述前端插入的部位作为后端,所述楔形引导突起的所述突起侧壁面具有后端部,所述突起侧壁面的后端部在所述壳体与所述盖要成为所述连接完成位置时从所述插入口插入,并且在所述壳体与所述盖已成为所述连接完成位置时与所述楔形引导槽的所述槽侧壁面对置配置,所述楔形引导槽的所述槽侧壁面在所述楔形引导槽的所述后端具有后端部,所述楔形引导槽的后端部在所述壳体与所述盖已成为所述连接完成位置时与所述楔形引导突起的所述前端的所述突起侧壁面对置配置,所述压入突起在设置于所述突起侧壁面的情况下设置在所述突起侧壁面的所述后端部,所述压入突起在设置于所述槽侧壁面的情况下设置在所述槽侧壁面的所述后端部。

16.另外,优选为,所述端子配件从所述壳体朝向所述盖侧向外部突出,在所述壳体与所述盖之间除作为所述引导结构的第1引导结构之外,还设置有第2引导结构,所述第2引导结构在所述第1引导结构的所述楔形引导突起与所述楔形引导槽互相引导前,不使所述盖与所述端子配件的突出部分接触,而是沿着所述连接方向开始引导。

17.发明效果

18.在本发明涉及的连接器中,通过保持结构的压入突起,在壳体与盖处于连接完成位置时,抑制楔形引导突起与楔形引导槽之间存在的间隙所伴随的晃动。因此,在该连接器中,例如即使伴随车辆行驶等而被施加外部输入,也能够抑制在壳体与盖之间产生无用的声音。而且,在该连接器中,即使施加了这样的外部输入,也能够抑制由晃动引起的壳体和盖的振动的产生,因此能够抑制它们的耐久性的降低。即,本发明涉及的连接器能够提高声音振动性能。

附图说明

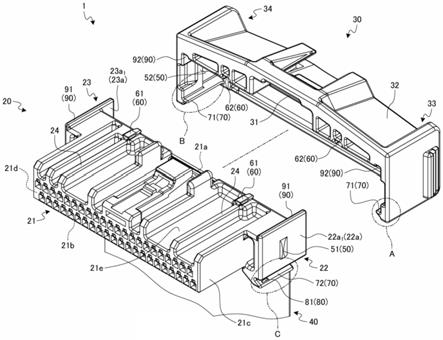

19.图1是表示实施方式的连接器的分解立体图。

20.图2是从其他角度观察实施方式的连接器的分解立体图。

21.图3是盖连接前的连接器的分解立体图。

22.图4是从其他角度观察盖连接前的连接器的分解立体图。

23.图5是表示实施方式的连接器的立体图。

24.图6是表示实施方式的连接器的俯视图。

25.图7是图6的x-x线剖面的局部放大图。

26.图8是图3的a部放大图。

27.图9是图3的b部放大图。

28.图10是图3的c部放大图。

29.图11是图4的d部放大图。

30.图12是图6的e部放大图。

31.符号说明

32.1 连接器

33.10 端子配件

34.20 壳体

35.30 盖

36.50 第1卡定结构(卡定结构)

37.70 第1引导结构(引导结构)

38.71 楔形引导突起

39.71a 突起侧壁面

40.71a

1 后端部

41.71b 前端

42.72 楔形引导槽

43.72a 槽侧壁面

44.72a

1 后端部

45.72b 插入口

46.72c 后端

47.80 保持结构

48.81 压入突起

49.90 第2引导结构

具体实施方式

50.以下,基于附图对本发明涉及的连接器的实施方式进行详细说明。另外,本发明并不限定于该实施方式。

51.[实施方式]

[0052]

基于图1至图12对本发明涉及的连接器的一个实施方式进行说明。

[0053]

图1至图6的附图标记1表示本实施方式的连接器。该连接器1具备:端子配件10;壳体20,容纳该端子配件10,且沿着嵌合连接方向相对于配对侧连接器的配对侧壳体(省略图示)嵌合连接;以及盖30,该盖体与该壳体20之间插入连接,且从外侧将该壳体20的至少一部分以及相对于壳体20处于突出状态的导电部(后述)覆盖(图1和图2)。

[0054]

端子配件10由金属等导电性材料成形。例如,该端子配件10通过对作为母材的金属板进行弯折加工、切断加工等冲压成形而成形为规定形状。该端子配件10具有:端子连接部11,其与配对侧连接器的配对侧端子配件(省略图示)物理连接且电连接;以及电连接部

12,其与导电部件40物理连接且电连接(图1和图2)。端子连接部11例如形成为阴端子形状或阳端子形状。

[0055]

导电部件40例如是指在壳体主体21的内侧将末端与电连接部12连接的电线、配置于壳体主体21外并与向壳体主体21外部突出的电连接部12连接的挠性扁平导电部件等。挠性扁平导电部件是指具有挠性(换言之,柔性)的导电体和绝缘体在层叠状态下平坦地形成的片状的导电部件。例如,该挠性扁平导电部件具备多个导电体,利用该各导电体形成电路图案。作为该挠性扁平导电部件,例如可以考虑柔性印刷电路基板(所谓fpc)、膜布线板等印刷电路体、扁平电缆(所谓fc)、柔性扁平电缆(所谓ffc)等。

[0056]

本实施方式的连接器1构成为具备1个或多个端子配件10。该示例的连接器1具备多个端子配件10,使各端子配件10的电连接部12与作为导电部件40的矩形的挠性扁平导电部件物理连接且电连接。在此,对导电部件40的每个导电体(省略图示)各设置有1个端子配件10。并且,端子配件10通过将电连接部12插通于导电部件40的贯通孔,并将电连接部12钎焊于从该贯通孔露出的导电体,从而使电连接部12相对于导电部件40的平面垂直设置。在该示例的导电部件40中,由于各端子配件10连接在其4个边部中的1个(边部41)(图1和图2),因此,与此相应地,在其边部41配置有各个导电体的电连接部。

[0057]

壳体20由合成树脂等绝缘性材料成形。该示例的壳体20具有容纳多个端子配件10的壳体主体21(图1至图6)。各个端子配件10沿着嵌合连接方向从端子连接部11侧插入该壳体主体21。在该示例中,壳体主体21形成为长方体状。在该壳体主体21中,在内侧容纳各个端子配件10的端子连接部11,使各个端子配件10的电连接部12从6个外壁面中的1个{第1外壁面21a(图1至图3)}向外侧突出。在此,使电连接部12朝向与嵌合连接方向相反的方向而向盖30的后述的第1壁体31突出。各个电连接部12在壳体主体21外钎焊于导电部件40的导电体的电连接部。该导电部件40的边部41与第1外壁面21a对置配置,向与该第1外壁面21a正交配置的壳体主体21的第2外壁面21b侧引出(图1至图4)。

[0058]

壳体主体21具有相对于第1外壁面21a和第2外壁面21b正交配置的第3外壁面21c和第4外壁面21d(图1至图3)。壳体20通过将各个端子配件10的电连接部12和导电部件40的边部41(即,各个导电体的电连接部)从第3外壁面21c侧和第4外壁面21d侧遮盖,从而实现对它们的保护。因此,该壳体20具有:第1保护体22,其以相对于第3外壁面21c隔开间隔而对置配置的状态连结;以及第2保护体23,其以相对于第4外壁面21d隔开间隔而对置配置的状态连结并且比第1外壁面21a突出(图1至图4以及图6)。

[0059]

该示例的第1保护体22具有矩形的平板状的平板部22a,使该平板部22a的平面相对于第3外壁面21c隔开间隔地对置配置(图1至图4以及图6)。在该第1保护体22中,平板部22a具有比第1外壁面21a突出的突出部22a1,通过该突出部22a1,从第3外壁面21c侧遮盖各端子配件10的电连接部12和导电部件40的边部41(图1至图4)。另外,该示例的第2保护体23具有矩形的平板状的平板部23a,使该平板部23a的平面相对于第4外壁面21d隔开间隔地对置配置(图1至图4以及图6)。在该第2保护体23中,平板部23a具有比第1外壁面21a突出的突出部23a1,通过该突出部23a1,从第4外壁面21d侧遮盖各个端子配件10的电连接部12和导电部件40的边部41(图1至图4)。

[0060]

另外,该壳体20在壳体主体21设置有多个加强用肋24(图3至图6)。该加强用肋24以突出状态设置于壳体主体21的第5外壁面21e。第5外壁面21e是与第1外壁面21a正交配置

且配置于与第2外壁面21b相反侧的壳体主体21的外壁面。

[0061]

盖30由合成树脂等绝缘性材料成形。该盖30所覆盖的导电部是例如作为导电部件40的电线中的从壳体主体21引出的部分、或者向壳体主体21的外部突出的电连接部12以及作为导电部件40的挠性扁平导电部件的边部41。在该示例中,各个端子配件10的电连接部12与导电部件40的边部41(各个导电体的电连接部)成为由盖30覆盖的导电部。该盖30通过将各个端子配件10的电连接部12和导电部件40的边部41用第1壁体31和第2壁体32遮盖,从而实现对它们的保护(图1至图4)。第1壁体31通过相对于第1外壁面21a隔开间隔地对置配置,从而将各个端子配件10的电连接部12和导电部件40的边部41遮盖。另外,第2壁体32与第1壁体31连接,且相对于第5外壁面21e隔开间隔地对置配置,由此从第5外壁面21e侧遮盖各个端子配件10的电连接部12和导电部件40的边部41。

[0062]

另外,该盖30具有:第3壁体33,其与壳体20的第1保护体22对置配置,从外侧覆盖该第1保护体22;以及第4壁体34,其与壳体20的第2保护体23对置配置,从外侧覆盖该第2保护体23(图1至图4)。该示例的第3壁体33和第4壁体34形成为矩形的平板状,并且具有挠性。

[0063]

壳体20和盖30沿着相对于第1外壁面21a的正交方向插入连接。在该示例中,以与嵌合连接方向相反的朝向,使壳体20从第1外壁面21a侧插入连接于盖30。在该壳体20和盖30中,通过插入连接到连接完成位置,从而第1外壁面21a与第1壁体31之间、第5外壁面21e与第2壁体32之间、第1保护体22与第3壁体33之间以及第2保护体23与第4壁体34之间分别对置配置。

[0064]

在该壳体20与盖30之间设置有在连接完成位置处将与彼此的连接方向反向的移动卡定的卡定结构(以下,称为“第1卡定结构”)50(图1至图3以及图7)。该第1卡定结构50具备设置于壳体20的第1卡定体51和设置于盖30的第2卡定体52(图1、图3及图7)。该第1卡定体51和第2卡定体52在壳体20和盖30处于连接完成位置时对置配置,以使与连接方向反向的移动相互卡定。

[0065]

本实施方式的连接器1将该第1卡定结构50设置于第1保护体22与第3壁体33之间以及第2保护体23与第4壁体34之间的2处。在该示例中,第1卡定体51形成为卡定突起,第2卡定体52形成为钩挂该第1卡定体51的卡定壁。第1卡定体51从第1保护体22和第2保护体23的外壁面分别向外方突出。另外,第2卡定体52分别形成于第3壁体33和第4壁体34的内壁面。该2个部位的第1卡定结构50以一方的第1卡定体51的突出方向与另一方的第1卡定体51的突出方向成为相互相反的朝向的方式设置。

[0066]

另外,在该壳体20与盖30之间,设置有在连接完成位置处将相对于彼此的连接方向的正交方向中的相互的脱离方向的移动卡定的卡定结构(以下,称为“第2卡定结构”)60(图3至图6)。该第2卡定结构60具备设置于壳体20的第1卡定体61和设置于盖30的第2卡定体62(图3和图6)。

[0067]

在该示例的第2卡定结构60中,使作为卡定突起的第1卡定体61从加强用肋24突出,作为钩挂该第1卡定体61的卡定槽的第2卡定体62形成于盖30的第2壁体32。该第1卡定体61和第2卡定体62形成相对于外壳20和盖30的连接方向的正交截面为大致梯形且沿着其连接方向延伸的立体形状。该第1卡定体61和第2卡定体62将作为其正交截面的大致梯形的上底朝向第5外壁面21e侧。因此,该第1卡定体61和第2卡定体62在外壳20和盖30处于连接完成位置时,使之前的彼此的脱离方向的移动卡定。另外,该第1卡定体61和第2卡定体62兼

用作使外壳20和盖30插入连接时的引导结构。本实施方式的连接器1在2个部位设置有该第2卡定结构60。

[0068]

另外,在该壳体20与盖30之间设置有沿着它们的连接方向相互引导的引导结构(以下,称为“第1引导结构”)70(图1至图6以及图8至图12)。该第1引导结构70具备:楔形引导突起71,其是在壳体20和盖30内的一方设置的突起,与它们的连接方向正交的截面为楔形且沿着其连接方向延伸;以及楔形引导槽72,其为设置于其中的另一方的槽,为了在与插入后的楔形引导突起71之间沿着连接方向互相引导,而使相对于连接方向的正交截面为楔形且沿着连接方向延伸(图1、图3、图5、图6及图12)。

[0069]

该楔形引导突起71和楔形引导槽72形成为具有2组对置配置的突起侧壁面71a和槽侧壁面72a的组合(图8至图12),并且在该突起侧壁面71a和槽侧壁面72a各组合之间分别设置有间隙。

[0070]

在此,该示例的楔形引导突起71将向楔形引导槽72的连接方向上的插入开始点作为前端71b(图8和图9)。并且,该例示的楔形引导槽72将使楔形引导突起71从其前端71b沿着连接方向插入的插入口72b作为前端,且将在壳体20和盖30成为连接完成位置时楔形引导突起71的前端71b插入处作为后端72c(图10和图11)。楔形引导突起71的突起侧壁面71a具有在壳体20和盖30要成为连接完成位置时从插入口72b插入且在壳体20和盖30已成为连接完成位置时与楔形引导槽72的槽侧壁面72a对置配置的后端部71a1(图9)。另外,楔形引导槽72的槽侧壁面72a在楔形引导槽72的后端72c具有在壳体20和盖30已成为连接完成位置时与楔形引导突起71的前端71b的突起侧壁面71a对置配置的后端部72a1(图10和图11)。

[0071]

在该示例的壳体20与盖30之间,在2个部位设置有该第1引导结构70。该2个部位的第1引导结构70以一方的楔形引导突起71的突出方向与另一方的楔形引导突起71的突出方向成为相互相反的方向的方式设置。该示例的楔形引导突起71设置在盖30的第3壁体33和第4壁体34上。在此,在矩形的第3壁体33与矩形的第4壁体34的各边部以对置配置状态形成有楔形引导突起71。并且,该示例的楔形引导槽72设置于壳体20的第1保护体22和第2保护体23。第1保护体22的楔形引导槽72沿着平板部22a的平面方向与该平板部22a相邻配置。另外,第2保护体23的楔形引导槽72沿着平板部23a的平面方向与该平板部23a相邻配置。

[0072]

另外,在该壳体20与盖30之间设置有在连接完成位置处相互保持的保持结构80(图1至图4以及图10至图12)。该保持结构80在2组对置配置状态的突起侧壁面71a与槽侧壁面72a之间中的至少一组且在对置配置状态的突起侧壁面71a与槽侧壁面72a中的至少一方具备压入突起81,以在壳体20与盖30处于连接完成位置时,使楔形引导突起71与楔形引导槽72以压入状态保持。由此,在该连接器1中,在壳体20与盖30处于连接完成位置时,抑制了伴楔形引导突起71与楔形引导槽72之间存在的间隙所导致的晃动。因此,在该连接器1中,例如即使伴随车辆行驶等而施加外部输入,也能够抑制在壳体20与盖30之间产生无用的声音。而且,在该连接器1中,即使施加了这样的外部输入,也能够抑制由晃动引起的壳体20和盖30的振动的产生,因此能够抑制它们的耐久性的降低。即,本实施方式的连接器1能够提高声音振动性能。

[0073]

该示例的保持结构80分别设置于2个部位的第1引导结构70。在此,压入突起81以突出状态形成于2个部位的第1引导结构70的楔形引导槽72且该各楔形引导槽72的2个槽侧壁面72a中的一方。

[0074]

在此,压入突起81优选配置为:在壳体20与盖30成为连接完成位置之前,在楔形引导突起71与楔形引导槽72之间设置伴沿着所存在间隙的晃动,并且在壳体20与盖30已成为连接完成位置时,使楔形引导突起71和楔形引导槽72以压入状态保持。例如,在将压入突起81设置于突起侧壁面71a的情况下,设置于该突起侧壁面71a的后端部71a1,在设置于槽侧壁面72a的情况下,设置于槽侧壁面72a的后端部72a1。由此,在该连接器1中,在壳体20与盖30成为连接完成位置之前的期间,楔形引导突起71与楔形引导槽72之间的摩擦阻力减轻。特别是,在该连接器1中,在2个部位的第1引导结构70中,楔形引导突起71和楔形引导槽72成为楔形,在插入连接时有可能接触的壁面(对置配置的突起侧壁面71a与槽侧壁面72a的组合)共计为较少的4组,因此楔形引导突起71与楔形引导槽72之间的摩擦阻力的减轻效果高。因此,在该连接器1中,在壳体20与盖30成为连接完成位置之前的期间,使壳体20与盖30插入连接时的插入力减轻,因此能够提高该壳体20与盖30的连接作业性。并且,在该连接器1中,在壳体20和盖30成为连接完成位置时,通过压入突起81将楔形引导突起71和楔形引导槽72以压入状态保持,因此能够抑制楔形引导突起71与楔形引导槽72之间的晃动。因此,在该连接器1中,在壳体20与盖30为连接完成位置时,能够抑制之前所示的无用的声音的产生、振动的产生。这样,该连接器1能够兼顾壳体20与盖30的连接作业性的提高和声音振动性能的提高。

[0075]

在该示例中,在槽侧壁面72a的后端部72a1设置有压入突起81(图10和图11)。

[0076]

而且,在该例示的壳体20与盖30之间,除第1引导结构70之外还设置有第2引导结构90,该第2引导结构90在该第1引导结构70的楔形引导突起71与楔形引导槽72相互引导之前,不使盖30与端子配件10的突出部分(电连接部12)接触,而是沿着壳体20与盖30的连接方向开始引导(图1至图6)。该第2引导结构90具备:引导突起91,其是设于壳体20和盖30内的一方的突起,沿着它们的连接方向延伸;和引导槽92,其是设于其中的另一方的槽,为了在与插入后的引导突起91之间沿着连接方向互相引导而沿着连接方向延伸(图1、图3、图5及图6)。由此,在该连接器1中,不使盖30与端子配件10的突出部分(电连接部12)接触,而是引导突起91和引导槽92开始沿着连接方向引导壳体20和盖30。因此,该连接器1能够抑制端子配件10、盖30的耐久性的降低。在此,该引导突起91和引导槽92优选形成为在使壳体20与盖30插入连接时是该壳体20与盖30之间最初接触的部分。

[0077]

该示例的第2引导结构90与第1引导结构70相邻配置,针对每个第1引导结构70而设置。在该示例中,在壳体20的第1保护体22的平板部22a和第2保护体23的平板部23a设置引导突起91。在此,利用各个矩形的平板部22a、23a中的沿着连接方向的边部作为引导突起91。另外,在该示例中,在盖30的第3壁体33与第4壁体34设置有引导槽92。各个引导槽92沿着连接方向延伸。

[0078]

在该连接器1中,在使壳体20与盖30插入连接时,各个平板部22a、23a中的突出部22a1、23a1侧的引导突起91开始向引导槽92插入,壳体20和盖30通过该引导突起91和引导槽92沿着连接方向被引导。接着,在该连接器1中,楔形引导突起71开始向楔形引导槽72插入,壳体20和盖30通过该楔形引导突起71和楔形引导槽72沿着连接方向被引导。之后,在该连接器1中,壳体20的各第1卡定体51使盖30的第3壁体33和第4壁体34挠曲,在壳体20和盖30已成为连接完成位置时,第3壁体33和第4壁体34的弯曲被解除,各个第1卡定体51与第3壁体33和第4壁体34的各第2卡定体52对置配置。另外,在该连接器1中,在壳体20和盖30成为

连接完成位置时,第1卡定体61和第2卡定体62成为能够卡定的状态。

[0079]

如以上所示,本实施方式的连接器1在壳体20与盖30处于连接完成位置时抑制晃动,因此能够抑制耐久性的降低。另外,本实施方式的连接器1通过设置第2引导结构90,从而能够进一步抑制端子配件10和盖30的耐久性的降低。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1