一种精密电流互感器的制作方法

[0001]

本实用新型涉及电流互感器制备领域,特别是一种具有结构紧凑、体积小的精密电流互感器。

背景技术:

[0002]

电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。在电力系统的每个环节,包括发电、变电输配电等,都需要对线路进行测量、保护和控制。但在线路中电流有大有小,并且线路电压也比较高,如果直接测量将是非常危险的,为此,电流互感器承担了这种测量工作。可见,电流互感器在电力系统中极其重要。

[0003]

精密电流互感器是交流电检测元件,主要功能时检测通过互感器主电路的电流。现有的电流互感器的穿检测电流初级线一般采用初级引线穿过或初级针穿过。采用初级引线穿过的互感器体积大,穿线不方便,制作成本较高;采用初级针穿过的互感器虽然安装比较便利,但结构设计要求的尺寸空间需求更大。

技术实现要素:

[0004]

本实用新型提供了一种精密电流互感器,解决现有电流互感器结构较大、制作成本较高的问题。

[0005]

为解决上述问题,本实用新型提供的技术方案如下:

[0006]

一种精密电流互感器,包括壳体、互感器线圈,所述互感器线圈中间的通孔由一u型初级针穿过,所述u型初级针通过骨架固定于所述互感器线圈通孔中;所述互感器线圈外部固定有排针,所述排针一端电性连接互感器线圈;所述互感器线圈灌封于所述壳体内。

[0007]

进一步的,所述骨架一端为薄面,插入所述壳体并固定;骨架中部为两个半圆壳体,插入所述互感器线圈通孔固定所述u型初级针;骨架顶部则为一平面且设置有一卡槽,用于固定所述排针。

[0008]

进一步的,所述壳体内侧壁设置有凸棱,所述凸棱用于固定所述骨架及所述互感器线圈。

[0009]

进一步的,所述排针为两根l型金属针背向并排形成。

[0010]

与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:

[0011]

本实用新型所述的精密电流互感器,通过将初级针设计成u型,并将排针固定在互感器线圈外部,使得整个电流互感器结构紧凑,体积小巧。进一步的,骨架设计巧妙,可同时固定初级针和排针,使得电流互感器在组装时,简单便捷,有效提高了生产效率。本实用新型所述的精密电流互感器,具有结构紧凑、体积小,且组装快捷的特点。

附图说明

[0012]

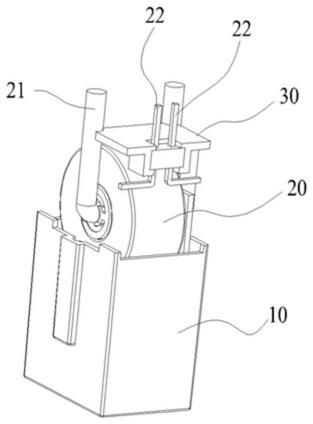

图1为本实用新型实施例所述的精密电流互感器的结构示意图。

[0013]

图2为本实用新型实施例所述的精密电流互感器的分解示意图。

[0014]

图3为本实用新型实施例所述的精密电流互感器壳体示意图。

具体实施方式

[0015]

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述。当然,以下所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0016]

结合图1和图2所示,一种精密电流互感器,包括壳体10、互感器线圈20,所述互感器线圈20中间的通孔201由一u型初级针21穿过,所述u型初级针21通过骨架30固定于所述互感器线圈20通孔201中;所述互感器线圈20外部固定有排针22,所述排针22一端电性连接互感器线圈20;所述互感器线圈20灌封于所述壳体10内。

[0017]

其中,所述骨架30一端为薄面31,插入所述壳体10并固定;骨架中部为两个半圆壳体32和321,所述半圆壳体32和321插入所述互感器线圈20通孔201中固定所述u型初级针21,使得u型初级针21稳定穿过所述互感器线圈通孔201;骨架顶部33则为一平面且设置有一卡槽331,用于固定所述排针22。

[0018]

其中,所述排针22由两根l型金属针背向并排,并通过固定块固定形成一个部件,便于组装。

[0019]

如图3所示,所述壳体10内侧壁设置有凸棱101,所述凸棱101用于固定所述骨架及所述互感器线圈。所述壳体10外壁设计有加强筋102,提高整个壳体10的强度。

[0020]

本实用新型实施例所述的精密电流互感器,先将磁芯绕线并封装,制成互感器线圈;然后将u型初级针穿过互感器线圈,并用骨架固定;在骨架顶部装上排针;然后,将整个组装好的互感器线圈放入壳体固定好,对整个精密电流互感器进行灌封,制成产品。

[0021]

本实用新型所述的精密电流互感器,通过将初级针设计成u型,并将排针固定在互感器线圈外部,使得整个电流互感器结构紧凑,体积小巧。进一步的,骨架设计巧妙,可同时固定初级针和排针,使得电流互感器在组装时,简单便捷,有效提高了生产效率。本实用新型所述的精密电流互感器,具有结构紧凑、体积小,且组装快捷的特点。

[0022]

本实用新型虽然以较佳实施例公开如上,但其并不是用来限定本实用新型,任何本领域技术人员在不脱离本发明的精神和范围内,都可以做出可能的变动和修改,因此本发明的保护范围应当以本实用新型权利要求所界定的范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1