多直径和多方向的线缆固持组件的制作方法

多直径和多方向的线缆固持组件

1.相关申请

2.本技术主张于2019年3月29日提交的美国临时申请us62/826043的优先权,该美国临时申请通过援引并入本文。

技术领域

3.本公开涉及线缆连接器领域。

背景技术:

4.本公开概括而言涉及具有一应变消除(strain relief)的线缆连接器。应变消除具体地并入到线缆连接器中,以吸收因弯曲力和拉伸力导致的应力并将应力传递离开线缆与连接器的接口。这些区域中的应力的增加会使连接器和线缆受损,这会导致导体遭到破坏以及线缆的导体与连接器实际脱离。

5.一般而言,典型地称为靴件(boots)的另外的塑料元件或橡胶元件增设到线缆与线缆连接器的接口。这些靴件防止线缆在接口处过度弯曲并还将施加给线缆的意外的拉力传递给连接器的罩部。这本质上移除了任何从线缆的导体传递给连接器的罩部内的实际连接的端子或接触件的力。这些靴件在制造线缆连接器时典型地以一独立的操作来形成且对于各线缆连接器是独立无二的。

6.这些靴件一般专用于与各连接器一起使用的线缆。在这些情况下,针对各专门的导线需要不同的分立的靴件。某些人群会赏识针对该问题的一成本有效的且标准的方案,在该方案中,一应变消除能够适应多个线缆尺度、提供各种方向的出口并提供emi屏蔽。

技术实现要素:

7.根据本公开的一实施例,一种线缆连接器组件包括下、上罩部,所述下、上罩部对接在一起以形成穿过它们的安装一连接器和一线缆固持组件的一通道。所述线缆固持组件包括一线缆固持本体以及附接于所述线缆固持本体的一线缆固持件。所述线缆固持本体提供两个出口且所述线缆固持本体能够以多个不同的定向位于所述罩部内来改变所述出口路径。多个线缆固持本体和线缆固持件能够互换地安装在所述两个罩部内。

8.根据本公开的一实施例,一种线缆连接器组件包括:一下罩部;一上罩部,连接于所述下罩部并形成穿过其的一通道,所述通道具有一前端段和一后端段;一连接器,具有固持在其内的配置成连接于一第一线缆的多个导体的多个导电端子,所述连接器安装在所述通道的前端段内;以及一线缆固持组件,安装在所述通道的后端段内,所述线缆固持组件包括一线缆固持本体以及附接于所述线缆固持本体的一线缆固持件,所述线缆固持本体具有在其内的一导路,所述导路形成具有相对所述线缆固持本体的一纵轴线倾斜的一中心线的一第一出口以及具有与所述线缆固持本体的纵轴线平行的一中心线的一第二出口,其中,一第二线缆配置成安置在所述导路内同时所述线缆固持件配置成接合所述第二线缆以将所述线缆在固持所述导路内,其中,所述线缆固持组件以所述第一出口接近所述通道的后

端而能够安装在所述通道内或者所述线缆固持组件以所述第二出口接近所述通道的后端而能够安装在所述通道内。

9.根据本公开的一实施例,一种线缆连接器组件包括:一下罩部;一上罩部,连接于所述下罩部并形成穿过其的一通道,所述通道具有一前端段和一后端段;一连接器,具有固持在其内的配置成连接于一第一线缆的多个导体的多个导电端子,所述连接器安装在所述通道的前端段内;以及多个线缆固持组件,各线缆固持组件配置成安装在所述通道的后端段内,各线缆固持组件包括一线缆固持本体,所述线缆固持本体具有在其内的一导路,一第二线缆配置成安置在所述导路内,且所述导路形成具有与所述线缆固持本体的一纵轴线纵向对准的一中心线的一第一出口以及具有相对所述线缆固持本体的纵轴线倾斜的一中心线的一第二出口,且各线缆固持组件包括配置成接合所述第二线缆且附接于所述线缆固持本体的一线缆固持件,其中,各线缆固持组件包括附接于所述线缆固持本体的一不同的线缆固持件。

10.根据本公开的一实施例,一种线缆固持组件配置成将一线缆夹持在其内,包括:一下罩部;一上罩部,连接于所述下罩部并形成穿过其的一通道,所述通道具有一前端段和一后端段;一线缆固持本体,包括一基壁和从所述基壁延伸的一对侧壁,由此形成一导路,所述导路限定与所述线缆固持本体的一纵轴线的纵向对准的一第一出口以及相对所述线缆固持本体的纵轴线倾斜的一第二出口,其中,一线缆配置成安置在所述导路内,各侧壁具有从其延伸并进入所述导路的多个肋;以及一线缆固持件,附接于所述线缆固持本体,所述线缆固持件包括一平台,所述平台具有从其相反侧延伸的片体,所述片体能与所述多个肋接合,从而所述线缆固持件配置成相对所述线缆固持本体竖向移动。

11.为了更好地理解本公开的上述目的、特征和优点,提供参照附图的实施例的详细说明。

附图说明

12.本发明借助示例示出但不限于附图,在附图中,类似的附图标记表示相似的部件,在附图中:

13.图1示出一线缆连接器组件的一立体图,线缆连接器组件具有安装在其内的一线缆固持组件的一第一实施例;

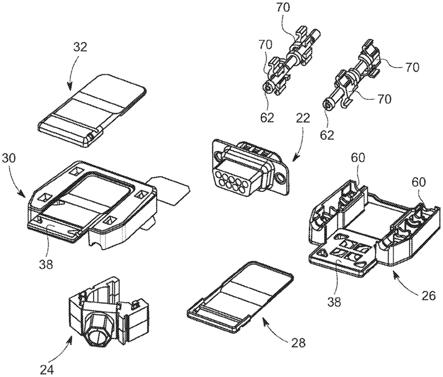

14.图2示出图1所示的线缆连接器组件和线缆固持组件的一分解立体图;

15.图3示出线缆连接器组件的一立体图,其中,一上盖体和上罩部移除以示出安装在其内的图1的线缆固持组件的第一实施例以及安装在其内的一连接器;

16.图4示出线缆连接器组件的一俯视图,其中,上盖体和上罩部移除以示出安装在其内的图1的线缆固持组件的第一实施例和安装在其内的连接器;

17.图5示出线缆连接器组件的下罩部的一立体图;

18.图6示出线缆连接器组件的下罩部的一俯视图;

19.图7示出线缆连接器组件的一剖视图;

20.图8示出连接器的一分解立体图;

21.图9示出图1的线缆固持组件的一俯视立体图;

22.图10示出图1的线缆固持组件的一仰视立体图;

23.图11示出图1的线缆固持组件的一分解俯视立体图;

24.图12示出图1的线缆固持组件的一线缆固持本体的一俯视图;

25.图13示出处于一不同的定向的图1的线缆固持组件的一俯视立体图;

26.图14示出线缆固持组件的一第二实施例的一俯视立体图;

27.图15示出图14的线缆固持组件的一分解俯视立体图;

28.图16示出图14的线缆固持组件的一线缆固持本体的一俯视图;

29.图17示出形成图14的线缆固持组件的一部分的一夹持扣接组件的一分解俯视立体图;

30.图18示出夹持扣接组件的一侧视图;

31.图19示出线缆固持组件的一第三实施例的一俯视立体图;

32.图20示出图19的线缆固持组件的一分解俯视立体图;

33.图21示出图19的线缆固持组件的一线缆固持本体的一俯视图;

34.图22示出线缆固持组件的一第四实施例的一俯视立体图;

35.图23示出图22的线缆固持组件的一分解俯视立体图;以及

36.图24示出图22的线缆固持组件的一线缆固持本体的一俯视图。

具体实施方式

37.下面的详细说明说明了示例性的实施例并且不意欲限制到明确公开的组合。因此,除非另有说明,本文公开的特征可以组合以形成出于简洁的目的而未示出的另外的变形。

38.虽然已示出和说明本公开的优选实施例,但是对于本领域技术人员清楚的是,在不脱离本公开的精神的情况下可以在其内做出改变和修改,本公开的范围由所附权利要求书来限定。类似的部件由类似的附图标记来指定。

39.诸如前、后、水平、竖向等的方向性术语是为了便于说明而使用的,且不表示所要求的在使用时的方向。

40.附图示出了线缆连接器的一实施例,且应理解的是,所公开的实施例仅仅是示例性的,其可以以各种形式实施。因此,本文处公开的具体细节不应解释为是限制性的,而应解释为仅作为权利要求的基础和作为教导本领域技术人员以各种方式应用本公开的代表性基础。

41.一线缆连接器组件20被提供并配置成收容一连接器22以及一线缆固持组件24、224、324、424在其内。穿过连接器22的多个独立的端子(未示出)电连接于由线缆固持组件24、224、324、424夹持的一线缆束(未示出)。

42.如图2最佳所示,线缆连接器组件20包括一下罩部26、附接于下罩部26的一下盖体28、一上罩部30以及附接于上罩部30的一上盖体32。下罩部26和上罩部30连接在一起并在它们之间形成连接器22和线缆固持组件24、224、324、424安置在内的一通道34。连接器22在线缆连接器组件20的一前端或对接端20a安置在通道34内,而线缆固持组件24、224、324、424在线缆连接器组件20的一后端或线缆出端20b安置在内通道34。参见图3和图4,当连接器22和线缆固持组件24、224、324、424安置在通道34内时,一开放区域(open area)36限定在连接器22和线缆固持组件24、224、324、424之间、用于提供一导线或线缆管理

(management)区域。该开放区域36用于将多个独立的导线从位于连接器22中的各自的端子路由到线缆固持组件24、224、324、424内的一线缆束。

43.下罩部26和上罩部30均为雌雄同体(hermaphroditic),且为了便于说明,仅说明下罩部26,同时理解的是,构件在上罩部30中是翻转的。下罩部26具有一基壁38以及一对侧壁40、42,所述一对侧壁40、42从基壁38的两侧缘向上延伸,从而具有开放的前、后端以及一开放的顶端的一凹部44被限定。如本文所述地,当下罩部26和上罩部30对接在一起时,下罩部26中的凹部44和上罩部30中的凹部44形成通道34。

44.如图5和图6最佳所示,基壁38具有一前端38a和一后端38b、一下表面38c以及一上表面38d。上表面38d形成凹部44的一部分。基壁38的一纵轴线41从前端38a到后端38b被限定。基壁38的一后部(rear portion)46从侧壁40、42的后端40b、42b向后延伸。

45.基壁38和侧壁40、42限定凹部44的一前端段(front end section)48、从前端段48的一后端延伸的一中间段50以及从中间段50的一后端延伸的一后段52。后段52具有一前部52a,前部52a比中间段50宽,从而一肩部54形成在前部52a和中间段50之间。后段52还具有一后部52b,后部52b具有比前部52a的宽度小的一宽度,从而一肩部56形成在后部52b和前部52a之间。

46.凹部44的前端段48具有从其延伸的接近基壁38的前端38a的一穴部48a。基壁38的上表面38d具有在其上的多个间隔开的开口58a、58b、58c、58d。开口58a、58b接近后段52的前端但与后段52的前端间隔开,而开口58c、58d处于后部46。

47.各侧壁40、42具有一前端40a、42a以及一后端40b、42b和从前端40a、42a延伸至后端40b、42b的内、外、顶壁面40c、42c、40d、42d、40e、42e。内壁面40c、42c彼此面对并形成凹部44的前端段48、中间段50和后部52b的一部分。

48.各侧壁40、42的顶壁面40e、42e具有在其内的从前端40a、42a延伸至后端40b、42b的一紧固件收容凹部60。如本文所述地,一紧固件62部分地安置在各紧固件收容凹部60中。在一实施例中,各紧固件收容凹部60具有从其向下延伸的且在与基壁38的纵轴线41垂直的一方向上延伸的一对间隔开的通道64。各通道64具有一前壁、一后壁、接近凹部44且在前、后壁的内缘之间延伸的一内壁64a以及与内壁64a间隔开且在前、后壁的外缘之间延伸的一外壁64b。在一实施例中,前壁、后壁以及内壁64a均为平坦的。外壁64b具有彼此平行的且可彼此偏移的的上、下壁面以及在上、下壁面之间的形成一倒刺(barb)68的多个壁面。

49.在一实施例中,参见图7,一卡扣元件(snap member)70安装在各通道64中且两卡扣元件70用于将下罩部26和上罩部30连接在一起。各卡扣元件70包括一主体72、从主体72向下延伸的一下臂74以及从主体72向上延伸的一上臂76。主体72大体形成为一紧固件收容开口78形成在其内的一块体(block),紧固件收容开口78可向该块体的一侧开放。紧固件收容开口78具有比紧固件62的一杆部(shank)大的一形状且可镜像(mirror)杆部的形状。各臂74、76为钩状并与两倒刺68的形状镜像,从而各臂74、76的一端部74a、76b钩在倒刺68的周围,以将卡扣元件70固定于各自的罩部26、30。臂74、76能够相对主体72挠曲。

50.为了部分地组装线缆连接器组件20,紧固件62和卡扣元件70安置在下罩部26的侧壁40、42上的紧固件收容凹部60内。为实现此,一个紧固件62插入将安置在下罩部26的侧壁40内的各卡扣元件70的紧固件收容开口78。各卡扣元件70的下臂74随后插入下罩部26的侧壁40中的通道64。各卡扣元件70的下臂74随着下臂74沿倒刺68滑动而朝向内壁64a挠曲。一

旦钩状的下臂74通过倒刺68下方,下臂74就恢复其原始形状且下臂74的端部74a接合倒刺68的底侧(underside)。这将紧固件62安置在侧壁40的紧固件收容凹部60内。对于安装在侧壁42的紧固件收容凹部60中的另一紧固件62,重复该过程。

51.连接器22安置在各罩部26、30的前端段48和部分中间段50内。如图8所示,在一实施例中,连接器22为一常规的数据连接器,具有连接于一保持件82的一固持部80,其中固持部80和保持件82收容在一屏蔽组件的部件84、86内。固持部80包括一本体88具有安装的多个导电端子90,而保持件82包括一本体92,本体92具有延伸穿过其的多个通道94;端子90和通道94对准。屏蔽组件的部件84包括一板体96,板体96具有从其突出的一中央凸缘98。一中央通道100延伸穿过板体96和凸缘98。固持部80和保持件82安置在通道100内且从通道100向后延伸。一对安装穿孔102穿过板体96设置。屏蔽组件的部件86包括一板体104,板体104具有从其突出的一中央凸缘106。一中央通道108延伸穿过板体104和凸缘106。板体104抵靠保持件82,以将固持部80和保持件82固定在通道100内。一对安装穿孔110穿过板体104设置并与安装穿孔102对准。尽管一数据连接器示出,但也可考虑其它类型的连接器,诸如电源连接器和混合的(mixed layout)连接器。

52.为了部分地组装线缆连接器组件20,连接器22安置在下罩部26的凹部44的前端段48内。连接器22的板体96、104安置在凹部44的前端段48中的穴部48a内。紧固件62被向后移动,从而紧固件62不干涉板体96、104插入到穴部48a中。

53.线缆固持组件24、224、324、424安置在下罩部26的凹部44的后段52内和各罩部26、30的基壁38的后部46上。如本文所述,许多不同地形成的线缆固持组件24、224、324、424能够安置在后段52内。另外,各线缆固持组件24、224、324、424能够以各种方式(way)定向(orientated)在后段52内以改变用于线缆的一出来路径。

54.参见图9至图24,各线缆固持组件24、224、324、424包括由诸如压铸铝的一导电材料形成的一线缆固持本体112。线缆固持本体112具有一基壁114以及从基壁114向上延伸的一对侧壁116、118。从而一导路(guideway)120、220、320、420被限定。基壁114和侧壁116、118限定在线缆固持本体112的一第一端112a处的一第一出口122的导路120、220、320、420,第一出口122有相对线缆固持本体112的一纵轴线126倾斜的一中心线,纵轴线126在线缆固持本体112的第一端112a和一相反的第二端112b之间延伸。基壁114和侧壁116、118限定在线缆固持本体112的第二端112b处的一第二出口124,第二出口124具有与线缆固持本体112的纵轴线126平行的一中心线。

55.基壁114具有一第一、第二端面114a、114b、上、下表面114c、114d以及侧表面114e、114f。上表面114c形成导路120、220、320、420的一部分。一第一突起128a接近线缆固持本体112的第一端112a从基壁114的下表面114d且在侧壁116的底侧延伸。一第二突起128b接近线缆固持本体112的第二端112b从基壁114的下表面114d且在侧壁118的底侧延伸。

56.各侧壁116、118具有一第一、第二端面116a、118a、116b、118b以及在第一、第二端面116a、118a、116b、118b之间延伸的内、外、顶壁面116c、118c、116d、118d、116e、118e。内壁面116c、118c形成导路120、220、320、420的一部分。各侧壁116、118的外壁面116d、118d除沿其长度形成的一穴部130之外是平坦的。一穴部130设置在侧壁116的外壁面116d的约中点处,而一穴部130设置在接近侧壁118的外壁面118d的第一端114a。两穴部130彼此对准。一第一突起132a接近侧壁116的第一端116a延伸从侧壁116的上表面116e并与突起128a竖向

对准。一第二突起132b接近侧壁118的第二端118b从侧壁118的上表面118e延伸并与突起128b竖向对准。

57.各线缆固持组件24、224、324、424还包括附接于线缆固持本体112的一线缆固持件133。

58.线缆固持组件24的导路120的一第一实施例示出在图9至图13。

59.侧壁116的内壁面116c具有:一平坦的第一壁段134,从线缆固持本体112的第一端112a延伸并相对纵轴线126倾斜;一平坦的第二壁段136,从线缆固持本体112的第二端112b延伸且平行于纵轴线126;以及一弯曲壁段138,在第一壁段134和第二壁段136之间延伸。在一实施例中,第一壁段134相对纵轴线126以45度倾斜。一第一穴部140接近第一端112a沿第一壁段134的高度设置并从导路120向外延伸。一第二穴部142接近第二端112b沿第二壁面136的高度设置并从导路120向外延伸。侧壁118的内壁面118c具有:一平坦的第一壁段144,从线缆固持本体112的第一端112a延伸且相对纵轴线126倾斜并平行于第一壁段134;一平坦的第二壁段146,从线缆固持本体112的第二端112b延伸且平行于纵轴线126并平行于第一壁段136;以及一弯曲壁段148,在第一壁段144和第二壁段146之间延伸。在一实施例中,第一壁段144相对纵轴线126以45度倾斜。一第一穴部150接近第一端112a沿第一壁段144的高度设置并从导路120向外延伸。一第二穴部152接近第二端112b沿第二壁面146的高度设置并从导路120向外延伸。第一穴部140、150彼此对准,且第二穴部142、152彼此对准。

60.在一第一定向下,线缆固持本体112在基壁38安置成第一出口122处于基壁38的后端38b且线缆固持件133安置在穴部140、150内。线缆固持本体112安置在下罩部26的凹部44的后段52内且在基壁38的后部46上。为实现此,突起128a安置在开口58c内而突起128b安置在开口58b内。侧壁40的肩部56安置在侧壁116上的穴部130内,而侧壁42的肩部56安置在侧壁118上的穴部130内。纵轴线41、126彼此对准。线缆固持本体112的端112a与基壁38的后端38对齐。在该第一定向下,第一出口122的中心线相对对准的纵轴线41、126倾斜。

61.在一第二定向下,线缆固持本体112在基壁38安置成第一出口122也处于基壁38的后端38b且线缆固持件133安置在穴部140、150内。线缆固持本体112安置在下罩部26的凹部44的后段52内且在基壁38的后部46上。为实现此,突起132a安置在开口58d内而突起132b安置在开口58a内。侧壁42的肩部56安置在侧壁116上的穴部130内,而侧壁40的肩部56安置在侧壁118上的穴部130内。纵轴线41、126彼此对准。线缆固持本体112的端112a与基壁38的后端38b对齐。在该第二定向下,第一出口122的中心线也相对对准的纵轴线41、126倾斜。

62.在一第三定向下,线缆固持本体112在基壁38安置成第二出口124处于基壁38的后端38b且线缆固持件133安置在穴部142、152内。线缆固持本体112安置在下罩部26的凹部44的后段52内且在基壁38的后部46上。为实现此,突起1128a安置在开口58b内,突起128b安置在开口58a内,侧壁42的肩部56安置在侧壁116上的穴部130内,而侧壁40的肩部56安置在侧壁118上的穴部130内。或为实现此,突起132a安置在开口58a内,突起132b安置在开口58d内,侧壁40的肩部56安置在侧壁116上的穴部130内,而侧壁42的肩部56安置在侧壁118上的穴部130内。纵轴线41、126彼此对准。线缆固持本体112的端112a与基壁38的后端38b对齐。在该第三定向下,第二出口124的中心线平行于对准的纵轴线41、126。

63.与这种变化的线缆固持本体112一起使用的线缆固持件133包括一夹持本体154以及一夹持套筒156。

64.夹持本体154包括一平台(platform)158,平台158具有从其一侧延伸的一线缆收容凸缘160。一通道162延伸穿过平台158和线缆收容凸缘160。一对竖向的安装肋158a、158b从平台158的两侧向外延伸并收容在穴部140、150内或穴部142、152内。

65.夹持套筒156是由金属形成的一多边形元件。在一实施例中,夹持套筒156为六边形。夹持套筒156安置在夹持本体154的线缆收容凸缘160上。

66.安装肋158a、158b在第一、第二定向下安置在穴部140、150内而在第三定向下安置在穴部142、152内。线缆固持件133和连接器22通过开放区域36彼此间隔开。此后,线缆穿过夹持本体154的通道162并穿过导路120的剩余部分(remainder)且进入由下罩部26形成的开放区域36的半部。可替代地,线缆能够在将夹持本体154安置在线缆固持本体112中之前穿过夹持本体154。在第一、第二定向下,线缆束的端接端从线缆固持本体112的第二端112b向外延伸并进入由下罩部26形成的开放区域36的半部。在第三定向下,线缆束的端接端从线缆固持本体112的第一端112a向外延伸并进入由下罩部26形成的开放区域36的半部。在由下罩部26形成的开放区域36的半部内的线缆束的端接端随后电连接于延伸穿过连接器22的端子。

67.接下来,夹持套筒156由一合适的夹持机构夹持,以使夹持套筒156夹持在线缆收容凸缘160上,由此使线缆收容凸缘160夹持在线缆束上。

68.此后,通过卡扣元件70的上臂76安置到上罩部30的侧壁40、42中的通道64内直到上臂76的钩状端76a接合上罩部30中的倒刺68,上罩部30附接于下罩部26。这就将紧固件62安置在上罩部30的紧固件收容凹部60内。当罩部26、30对接时,两穴部48a彼此对准并将连接器22的板体96、104捕获在两穴部48a内,两凹部44的前端段48彼此对准、两凹部44的中间段50彼此对准且两凹部44的后段52彼此对准,以形成通道34。侧壁116、118中的紧固件收容凹部60彼此对准。紧固件62被向前移动以延伸穿过连接器22的板体96、104上的对准的穿孔102、110,以能使线缆连接器组件20安装于另外的部件(未示出)。

69.在第一、第二定向下,线缆束穿过后端112a相对线缆连接器组件20的纵轴线126倾斜地离开线缆连接器组件20。因为罩部26、30均为雌雄同体,所以线缆连接器组件20能够在第一定向时翻转180度,从而线缆束朝向线缆连接器组件20的所需的侧离开。因为罩部26、30均为雌雄同体,所以线缆连接器组件20能够在第二定向时翻转180度,从而线缆束朝向线缆连接器组件20的所需的侧离开。

70.线缆固持组件24的导路220的一第二实施例示出在图14至图18。

71.侧壁116的内壁面116c具有:一平坦的第一壁段234,从线缆固持本体112的第一端112a延伸且相对纵轴线126倾斜;以及一平坦的第二壁段236,从第一壁段234延伸至线缆固持本体112的第二端112b且平行于纵轴线126。在一实施例中,第一壁段234相对纵轴线126以45度倾斜。一第一穴部240在约第一壁段234的中点处沿第一壁段234的高度设置且从导路220向外延伸。一第二穴部242在约第二壁面236的中点处沿第二壁面236的高度设置且从导路220向外延伸。侧壁118的内壁面118c具有:一平坦的第一壁段244,从线缆固持本体112的第一端112a延伸且相对纵轴线126倾斜并平行第一壁段234;以及一平坦的第二壁段246,从第一壁段244延伸至线缆固持本体112的第二端112b且平行纵轴线126并平行第一壁段236。在一实施例中,第一壁段244相对纵轴线126以45度倾斜。一第一穴部250接近第二壁段246沿第一壁段244的高度设置并从导路220向外延伸。一第二穴部252接近第一壁段244沿

第二壁面246的高度设置并从导路220向外延伸。第一穴部240、250彼此对准,而第二穴部242、252彼此对准。

72.第一壁段234具有从其延伸的多个肋264a。所述多个肋264a在穴部240的后方。所述多个肋264a形成一系列的台阶。所述多个肋264a可与第一壁段234一体形成。第一壁段244具有从其延伸多个肋264b。所述多个肋264b在穴部250的后方。所述多个肋264b形成一系列的台阶。所述多个肋264b可与第一壁段244一体形成。肋246a、264b彼此对准。

73.第二壁段236具有从其延伸的多个肋266a。所述多个肋266a在穴部242的前方。所述多个肋266a形成一系列的台阶。所述多个肋266a可与第二壁段236一体形成。第二壁段246具有从其延伸的多个肋266b。所述多个肋266b在穴部252的前方。所述多个肋266b形成一系列的台阶。所述多个肋266b可与第二壁段246一体形成。肋246a、266b彼此对准。

74.在一第一定向下,如本文所述,线缆固持本体112在基壁38安置成第一出口122处于基壁38的后端38b且线缆固持件133安置在穴部240、250内并与肋264a、264b接合。线缆固持本体112安置在下罩部26的凹部44的后段52内且在基壁38的后部46上。为实现此,突起128a安置在内开口58c而突起128b安置在开口58b内。侧壁40的肩部56安置在侧壁116上的穴部130内,而侧壁42的肩部56安置在侧壁118上的穴部130内。纵轴线41、126彼此对准。线缆固持本体112的端112a与基壁38的后端38b对齐。在该第一定向下,第一出口122的中心线相对对准的纵轴线41、126倾斜。

75.在一第二定向下,如本文所述,线缆固持本体112在基壁38安置成第一出口122也处于基壁38的后端38b且线缆固持件133安置在穴部240、250内并与肋264a、264b接合。线缆固持本体112安置在下罩部26的凹部44的后段52内且在基壁38的后部46上。为实现此,突起132a安置在开口58d内而突起132b安置在开口58a内。侧壁42的肩部56安置在侧壁116上的穴部130内,而侧壁40的肩部56安置在侧壁118上的穴部130内。纵轴线41、126彼此对准。线缆固持本体112的端112a与基壁38的后端38b对齐。在该第二定向下,第一出口122的中心线也相对对准的纵轴线41、126倾斜。

76.在一第三定向下,如本文所述,线缆固持本体112在基壁38安置成第二出口124处于基壁38的后端38b且线缆固持件133安置在穴部24、152内并与肋266a、266b接合。线缆固持本体112安置在下罩部26的凹部44的后段52内且在基壁38的后部46上。为实现此,突起1128a安置在开口58b内,突起128b安置在开口58a内,侧壁42的肩部56安置在侧壁116上的穴部130内,而侧壁40的肩部56安置在侧壁118上的穴部130内。或为实现此,突起132a安置在开口58a内,突起132b安置在开口58d内,侧壁40的肩部56安置在侧壁116上的穴部130内,而侧壁42的肩部56安置在侧壁118上的穴部130内。纵轴线41、126彼此对准。线缆固持本体112的端112a与基壁38的后端38b对齐。在该第三定向下,第二出口124的中心线平行于对准的纵轴线41、126。

77.基壁114可具有一体形成在其上的多个尖状体(spikes),或可具有附接于其的一接地弹簧(grounding spring)268,接地弹簧268可具有从其延伸的多个尖状体270。在一实施例中,接地弹簧268固定于基壁114的上表面114c并提供从线缆的一接地返回元件到线缆固持本体112的一接地路径。多个尖状体270接合线缆的包括接地返回元件的部分。

78.与这种变形的线缆固持本体112一起使用的线缆固持件133包括一夹持扣接(clamp button)组件272,夹持扣接组件272具有一夹持扣274和一夹持弹簧276。夹持扣接

组件272能够移动地(movably)附接于线缆固持本体112的侧壁116、118并收容在线缆固持本体112的导路120内。夹持扣接组件272能够在一竖向平移,以创建用于线缆的具有各种尺寸的开口的线缆固持本体112的一线缆出口段(cable exit section)。夹持扣接组件272竖向平移并以一夹持方式接合线缆,以牢固地将线缆固持于线缆固持本体112,由此最小化线缆上的应变。

79.夹持扣(clamp button)274是一刚性元件且由具有可为平坦的一上表面和一下表面的一平台278、从平台278的侧缘向下延伸的一对脚部280以及从平台278的侧缘向下延伸的一竖向安装肋282形成。

80.夹持弹簧276由一导电材料形成。夹持弹簧276包括:一平坦的主体部284;一第一对脚部286,从主体部284的侧缘延伸,一第二对脚部288,从主体部284的侧缘延伸;一下臂部290,从主体部284的一第一端延伸且相对主体部284倾斜;以及一上臂部292,从主体部284的一第二端延伸并相对主体部284倾斜。下臂部290大体重叠主体部284并在成对的脚部286、288之间延伸且能够朝向主体部284挠曲。上臂部292部分地重叠主体部284且能够朝向主体部284挠曲。各脚部288具有从其向外且向上倾斜地延伸的一片体(tag)294。

81.在一实施例中且如所示出地,主体部284安置在平台278的下方而上臂部292在平台278的上方延伸。脚部288安置在脚部280上。各脚部286和平台278的侧方具有将夹持弹簧276固定于夹持扣274的对接结构。在一示例中,各脚部286具有安置在平台278的侧方的凹部内的一突起。

82.为了将线缆与线缆固持本体112和以这种变形由夹持扣接组件272形成的线缆固持件133组装,夹持扣接组件272首先附接于线缆固持本体112。当线缆固持本体112位于第一或第二定向时,片体294与肋264a、264b接合且安装肋282位于穴部340、350内。当线缆固持本体112位于第三定向时,片体294与肋266a、266b接合且安装肋282位于穴部342、352内。在各定向下,下臂部290面向线缆固持本体112的基壁114。此后,线缆通过下臂部290和基壁114之间并穿过导路120的剩余部分。

83.操作者随后推压夹持扣274的平台278进入线缆固持本体112。随着夹持扣接组件272被推入线缆固持本体112,片体294以一棘齿(ratcheting)方式接合肋264a、264b或266a、266b且夹持扣接组件272朝向线缆向下移动,以当下臂部290接合线缆时在线缆上创建一夹持力。组装好的线缆固持本体112和夹持扣接组件272随后插入下罩部26的导路220的后段。

84.线缆的端接端位于由下罩部26形成的开放区域36的半部内。在第一、第二定向下,线缆束的端接端从线缆固持本体112的第二端112b向外延伸并进入由下罩部26形成的开放区域36的半部。在第三定向下,线缆束的端接端从线缆固持本体112的第一端112a向外延伸并进入由下罩部26形成的开放区域36的半部。在由下罩部26形成的开放区域36的半部内的线缆束的端接端随后电连接于延伸穿过连接器22的端子。

85.此后,通过卡扣元件70的上臂76安置到上罩部30的侧壁40、42中的通道64内直到上臂76的钩状端76a接合上罩部30中的倒刺68,上罩部30附接于下罩部26。这将紧固件62安置在上罩部30的紧固件收容凹部60内。当罩部26、30对接时,两穴部48a彼此对准并将连接器22的板体96、104捕获在其内,两凹部44的前端段48彼此对准、两凹部44的中间段50彼此对准且两凹部44的后段52彼此对准,以形成通道34。侧壁116、118中的紧固件收容凹部60彼

此对准。当上臂部290接触上罩部30时,上臂部290能够挠曲并维持与上罩部30接触并提供电磁(emi)屏蔽。紧固件62被移动向前,以延伸穿过连接器22的板体96、104上的对准穿孔102、110,以能使线缆连接器组件20安装于另外的部件(未示出)。

86.在第一、第二定向下,线缆束穿过后端112a相对线缆连接器组件20的纵轴线126倾斜地离开线缆连接器组件20。因为罩部26、30均为雌雄同体,所以线缆连接器组件20能够在第一定向时翻转180度,从而线缆束朝向线缆连接器组件20的所需的侧离开。因为罩部26、30均为雌雄同体,所以线缆连接器组件20能在第二定向时够翻转180度,从而线缆束朝向线缆连接器组件20的所需的侧离开。

87.在一些实施例中,随着第二罩部元件30对接于第一罩部元件26,第二罩部元件30接合夹持弹簧276的上臂部290并进一步将夹持扣接组件272推动到线缆固持本体112内和线缆上。

88.线缆固持组件24的导路320的一第三实施例示出在图19至图21。

89.侧壁116的内壁面116c具有:一平坦的第一壁段334,从线缆固持本体112的第一端112a延伸且相对纵轴线126倾斜;一平坦的第二壁段336,从线缆固持本体112的第二端112b延伸且平行纵轴线126;以及一弯曲壁段338,在第一壁段334和第二壁段336之间延伸。在一实施例中,第一壁段334相对纵轴线126以45度倾斜。一第一穴部340接近弯曲壁段338沿第一壁段334的高度设置且从导路320向外延伸。一第二穴部342接近弯曲壁段338沿第二壁面336的高度设置并从导路320向外延伸。侧壁118的内壁面118c具有:一平坦的第一壁段344,从线缆固持本体112的第一端112a延伸且相对纵轴线126倾斜并平行第一壁段334;以及一平坦的第二壁段346,从第一壁段344延伸至线缆固持本体112的第二端112b且平行纵轴线126并平行第一壁段336。在一实施例中,第一壁段344相对纵轴线126以45度倾斜。一第一穴部350接近第二壁段346沿第一壁段344的高度设置并从导路320向外延伸。一第二穴部352接近第一壁段344沿第二壁面346的高度设置并从导路320向外延伸。第一穴部340、350彼此对准,且第二穴部342、352彼此对准。

90.第一壁段334具有从其延伸的多个肋364a。所述多个肋364a在穴部340的后方。所述多个肋364a形成一系列的台阶。在该实施例中,所述多个肋364a以一独立的元件形成并附接于第一壁段334。第一壁段344具有从其延伸的多个肋364b。所述多个肋364b在穴部350的后方。所述多个肋364b形成一系列的台阶。在该实施例中,所述多个肋364b以一独立的元件形成且附接于第一壁段344。肋346a、364b彼此对准。

91.第二壁段336具有从其延伸的多个肋366a。所述多个肋366a在穴部342的前方。所述多个肋366a形成一系列的台阶。在该实施例中,所述多个肋366a以一独立的元件形成且附接于第二壁段336。第二壁段346具有从其延伸的多个肋366b。所述多个肋366b在穴部352的前方。所述多个肋366b形成一系列的台阶。在该实施例中,所述多个肋366b以一独立的元件形成且附接于第二壁段346。肋346a、366b彼此对准。

92.在一第一定向下,如本文所述,线缆固持本体112在基壁38安置成第一出口122处于基壁38的后端38b且线缆固持件133安置在穴部340、350内并与肋364a、364b接合。线缆固持本体112安置在下罩部26的凹部44的后段52内且在基壁38的后部46上。为实现此,突起128a安置在开口58c内而突起128b安置在开口58b内。侧壁40的肩部56安置在侧壁116上的穴部130内,而侧壁42的肩部56安置在侧壁118上的穴部130内。纵轴线41、126彼此对准。线

缆固持本体112的端112a与基壁38的后端38b对齐。在该第一定向下,第一出口122的中心线相对对准的纵轴线41、126倾斜。

93.在一第二定向下,如本文所述,线缆固持本体112在基壁38安置成第一出口122也处于基壁38的后端38b且线缆固持件133安置在穴部340、350内并与肋364a、364b接合。线缆固持本体112安置在下罩部26的凹部44的后段52内且在基壁38的后部46上。为实现此,突起132a安置在开口58d内而突起132b安置在开口58a内。侧壁42的肩部56安置在侧壁116上的穴部130内,而侧壁40的肩部56安置在侧壁118上的穴部130内。纵轴线41、126彼此对准。线缆固持本体112的端112a与基壁38的后端38b对齐。在该第二定向下,第一出口122的中心线也相对对准的纵轴线41、126倾斜。

94.在一第三定向下,如本文所述,线缆固持本体112在基壁38安置成第二出口124处于基壁38的后端38b且线缆固持件133安置在穴部342、352内并与肋366a、366b接合。线缆固持本体112安置在下罩部26的凹部44的后段52内且在基壁38的后部46上。为实现此,突起1128a安置在开口58b内,突起128b安置在开口58a内,侧壁42的肩部56安置在侧壁116上的穴部130内,而侧壁40的肩部56安置在侧壁118上的穴部130内。或为实现此,突起132a安置在开口58a内,突起132b安置在开口58d内,侧壁40的肩部56安置在侧壁116上的穴部130内,而侧壁42的肩部56安置在侧壁118上的穴部130内。纵轴线41、126彼此对准。线缆固持本体112的端112a与基壁38的后端38b对齐。在该第三定向下,第二出口124的中心线平行于对准的纵轴线41、126。

95.基壁114具有一体形成在其上的多个尖状体370。多个尖状体370接合线缆的包括接地返回元件的部分。

96.与这种变形的线缆固持本体112一起使用的线缆固持件133包括一夹持扣374,夹持扣374能够移动地附接于线缆固持本体112的侧壁116、118且收容在线缆固持本体112的导路320内。夹持扣374能够在一竖向上平移,以创建线缆固持本体112的用于线缆的具有各种尺寸的开口的一线缆出口段。夹持扣374竖向平移并以一夹持方式接合线缆以将线缆牢固地固持于线缆固持本体112,由此最小化线缆上的应变。

97.夹持扣374为一刚性元件且由具有均可为平坦的一上表面和一下表面的一平台378、从平台378的侧缘向下延伸的一对脚部380以及从平台378的侧缘延伸的一竖向安装肋382形成。各脚部380具有从其向上且向外倾斜地延伸的一片体394。平台378的下表面具有一体形成在其上的多个尖状体。多个尖状体370接合线缆的一部分。

98.为了将线缆与线缆固持本体112和由以这种变形的夹持扣374形成的线缆固持件133组装,夹持扣374首先附接于线缆固持本体112。当线缆固持本体112位于第一或第二定向时,片体394与肋364a、364b接合且安装肋382位于穴部340、350内。当线缆固持本体112位于第三定向时,片体394与肋366a、366b接合且安装肋382位于穴部342、352内。在各定向下,平台378的下表面面向线缆固持本体112的基壁114。此后,线缆通过平台378的下表面和基壁114之间并穿过导路120的剩余部分。

99.操作者随后将平台378推入线缆固持本体112。随着夹持扣374被推入线缆固持本体112,片体394以一棘齿方式接合肋364a、364b或366a,366b且夹持扣374朝向线缆向下移动,以当平台378的下表面接合线缆时创建在线缆上的一夹持力。组装好的线缆固持本体112和夹持扣374随后插入下罩部26的导路320的后段。

100.线缆的端接端位于由下罩部26形成的开放区域36的半部内。在第一、第二定向下,线缆束的端接端从线缆固持本体112的第二端112b向外延伸并进入由下罩部26形成的开放区域36的半部。在第三定向下,线缆束的端接端从线缆固持本体112的第一端112a向外延伸并进入由下罩部26形成的开放区域36的半部。在由下罩部26形成的开放区域36的半部内的线缆束的端接端随后电连接于延伸穿过连接器22的端子。

101.此后,通过卡扣元件70的上臂76安置到上罩部30的侧壁40、42中的通道64内直到上臂76的钩状端76a接合上罩部30中的倒刺68,上罩部30附接于下罩部26。这将紧固件62安置在上罩部30的紧固件收容凹部60内。当罩部26、30对接时,两穴部48a彼此对准并将连接器22的板体96、104捕获在其内,两凹部44的前端段48彼此对准、两凹部44的中间段50彼此对准且两凹部44的后段52彼此对准,以形成通道34。侧壁116、118中的紧固件收容凹部60彼此对准。紧固件62被向前移动,以延伸穿过连接器22的板体96、104上的对准穿孔102、110,以能使线缆连接器组件20安装于另外的部件(未示出)。

102.在第一、第二定向下,线缆束穿过后端112a相对线缆连接器组件20的纵轴线126倾斜地离开线缆连接器组件20。因为罩部26、30均为雌雄同体,所以线缆连接器组件20能够在第一定向时翻转180度,从而线缆束朝向线缆连接器组件20的所需的侧离开。因为罩部26、30均为雌雄同体,所以线缆连接器组件20能够在第二定向时翻转180度,从而线缆束朝向线缆连接器组件20的所需的侧离开。

103.线缆固持组件24的导路420的一第四实施例示出在图22至图24。

104.侧壁116的内壁面116c具有:一平坦的第一壁段434,从线缆固持本体112的第一端112a延伸且相对纵轴线126倾斜;一平坦的第二壁段436,从线缆固持本体112的第二端112b延伸且平行纵轴线126;以及一弯曲壁段438,在第一壁段434和第二壁段436之间延伸。在一实施例中,第一壁段434相对纵轴线126以45度倾斜。一第一穴部440接近弯曲壁段438设置在第一壁段434中且从导路420向外延伸。一第二穴部442接近弯曲壁段438设置在第二壁面436中且从导路420向外延伸。侧壁118的内壁面118c具有:一平坦的第一壁段444,从线缆固持本体112的第一端112a延伸且相对纵轴线126倾斜并平行第一壁段434;一平坦的第二壁段446,从线缆固持本体112的第二端112b延伸,平行于纵轴线126且平行第二壁段436;以及一弯曲壁段448,在第一壁段444和第二壁段446之间延伸。在一实施例中,第一壁段444相对纵轴线126以45度倾斜。一穴部450设置于弯曲壁段448中并从导路420向外延伸。穴部440、450彼此对准,而穴部442、450彼此对准。各穴部440、442、450具有在其内的一螺纹紧固件收容孔496。

105.在一第一定向下,如本文所述,线缆固持本体112在基壁38安置成第一出口122处于基壁38的后端48b且线缆固持件133安置在穴部440、450内。线缆固持本体112安置在下罩部26的凹部44的后段52内且在基壁38的后部46上。为实现此,突起128a安置在内开口58c而突起128b安置在开口58b内。侧壁40的肩部56安置在侧壁116上的穴部130内,而侧壁42的肩部56安置在侧壁118上的穴部130内。纵轴线41、126彼此对准。线缆固持本体112的端112a与基壁38的后端48b对齐。在该第一定向下,第一出口122的中心线相对对准的纵轴线41、126倾斜。

106.在一第二定向下,线缆固持本体112在基壁38安置成第一出口122也处于基壁38的后端48b且线缆固持件133安置在穴部440、450内。线缆固持本体112安置在下罩部26的凹部

44的后段52内且在基壁38的后部46上。为实现此,突起132a安置在开口58d内而突起132b安置在开口58a内。侧壁42的肩部56安置在侧壁116上的穴部130内,而侧壁40的肩部56安置在侧壁118上的穴部130内。纵轴线41、126彼此对准。线缆固持本体112的端112a与基壁38的后端48b对齐。在该第二定向下,第一出口122的中心线也相对对准的纵轴线41、126倾斜。

107.在一第三定向下,线缆固持本体112在基壁38安置成第二出口124处于基壁38的后端48b且线缆固持件133安置在内穴部442、450。线缆固持本体112安置在下罩部26的凹部44的后段52内且在基壁38的后部46上。为实现此,突起1128a安置在开口58b内,突起128b安置在开口58a内,侧壁42的肩部56安置在侧壁116上的穴部130内,而侧壁40的肩部56安置在侧壁118上的穴部130内。或为实现此,突起132a安置在开口58a内,突起132b安置在开口58d内,侧壁40的肩部56安置在侧壁116上的穴部130内,且侧壁42的肩部56安置在侧壁118上的穴部130内。纵轴线41、126彼此对准。线缆固持本体112的端112a与基壁38的后端48b对齐。在该第三定向下,第二出口124的中心线平行于对准的纵轴线41、126。

108.基壁114可具有一体形成在其上的多个尖状体,或可具有附接于其的一接地元件468,接地元件468可具有从其延伸的多个尖状体470。在一实施例中,接地元件468固定于基壁114的上表面114c并提供从线缆的一接地返回元件到线缆固持本体112的一接地路径。多个尖状体470接合线缆的包括接地返回元件的部分。

109.与这种变形的线缆固持本体112一起使用的线缆固持件133包括一夹持扣474,夹持扣474能够移动地附接于线缆固持本体112的侧壁116、118且收容在线缆固持本体112的导路420内。夹持扣474能够在一竖向上平移,以创建线缆固持本体112的用于线缆的具有各种尺寸的开口的一线缆出口段。夹持扣474竖向平移并以一夹持方式接合线缆,以将线缆牢固地固持于线缆固持本体112,由此最小化线缆上的应变。

110.夹持扣474为一刚性元件且由具有可弯曲的一上表面和一下表面的一平台478和从平台478的侧缘延伸的一对安装臂480形成。各安装臂480具有穿过其的一螺纹开口498。一紧固件500穿过夹持扣474的各螺纹开口498被安装。

111.为了将线缆与线缆固持本体112和由以这种变形的夹持扣474形成的线缆固持件133组装,夹持扣474首先附接于线缆固持本体112。当线缆固持本体112位于第一或第二定向时,紧固件500与穴部440、450中的螺纹开口496接合且安装臂480位于穴部440、450内。当线缆固持本体112位于第三定向时,紧固件500与穴部442、450中的螺纹开口496接合且安装臂480位于穴部442、450内。在各定向下,平台478的下表面面向线缆固持本体112的基壁114。此后,线缆通过平台478的下表面和基壁114之间并穿过导路120的剩余部分。

112.操作者随后旋转紧固件500,使得平台478移动进入线缆固持本体112。夹持扣474朝向线缆向下移动,当平台478的下表面接合线缆时,创建在线缆上的一夹持力。组装好的线缆固持本体112和夹持扣474随后插入下罩部26的导路420的后段。

113.线缆的端接端位于由下罩部26形成的开放区域36的半部内。在第一、第二定向下,线缆束的端接端从线缆固持本体112的第二端112b向外延伸并进入由下罩部26形成的开放区域36的半部。在第三定向下,线缆束的端接端从线缆固持本体112的第一端112a向外延伸并进入由下罩部26形成的开放区域36的半部。在由下罩部26形成的开放区域36的半部内的线缆束的端接端随后电连接于延伸穿过连接器22的端子。

114.此后,通过卡扣元件70的上臂76安置到上罩部30的侧壁40、42中的通道64内直到

上臂76的钩状端76a接合上罩部30中的倒刺68,上罩部30附接于下罩部26。这将紧固件62安置在上罩部30的紧固件收容凹部60内。当罩部26、30对接时,两穴部48a彼此对准并将连接器22的板体96、104捕获在其内,两凹部44的前端段48彼此对准、两凹部44的中间段50彼此对准且两凹部44的后段52彼此对准,以形成通道34。侧壁116、118中的紧固件收容凹部60彼此对准。紧固件62被向前移动以延伸穿过连接器22的板体96、104上的对准穿孔102、110,以能使线缆连接器组件20安装于另外的部件(未示出)。

115.在第一、第二定向下,线缆束穿过后端112a相对线缆连接器组件20的纵轴线126倾斜地离开线缆连接器组件20。因为罩部26、30均为雌雄同体,所以线缆连接器组件20能够在第一定向时翻转180度,从而线缆束朝向线缆连接器组件20的所需的侧离开。因为罩部26、30均为雌雄同体,所以线缆连接器组件20能够在第二定向时翻转180度,从而线缆束朝向线缆连接器组件20的所需的侧离开。

116.据此,因为许多不同形成的线缆固持组件24、224、324、424能够与同一罩部26、30一起使用,因为仅一单个组的罩部26、30需要成型,所以这降低制造商的制造成本。

117.各卡扣元件70的臂74、76能够通过操作者从线缆连接器组件20的外部将一工具(未示出)插入通道64而从倒刺68上释放出。

118.作为将下罩部26和上罩部30附接在一起的卡扣元件70的一替代,诸如螺钉的紧固件能够螺接穿过两罩部26、30。

119.下、上盖体28、32均为雌雄同体。下盖体28具有可大体平坦的下、上表面,但下、上表面可形成在其上的具有脊、凹坑等。对接特征形成在下罩部26和下盖体28上,用于将下罩部26和下盖体28连接在一起。同样地,上盖体32具有可大体平坦的下、上表面,但下、上表面可具有形成在其上的脊、凹坑等。对接特征形成在上罩部30和上盖体32,以用于将上罩部30和上盖体32连接在一起。盖体28、32可具有各种的颜色且能够容易地由操作者更换(swapped out)。标记可设置在盖体28、32上。

120.本文提供的公开内容借助其优选的和示例性的实施例说明了特征。通过阅读本公开,本领域普通技术人员将想到在所附权利要求的范围和精神内的许多其它的实施例、修改和变形。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1