扁平型二次电池的制作方法

1.本技术涉及扁平型二次电池。

背景技术:

2.由于便携式电话等各种各样的电子设备正在普及,因而二次电池作为小型轻量且能够获得高能量密度的电源正得到开发,作为该二次电池,已知有小型的扁平型二次电池等。由于二次电池的构成影响电池特性,因而关于该二次电池的构成,进行了各种研究。

3.具体而言,为了增大电池壳体的内部空间的利用率,在具有侧面(曲面及平坦面)的层压膜制的电池壳体的内部收纳有电极组装体,正极端子及负极端子从该平坦面向电池壳体的外部导出(例如,参照专利文献1。)。

4.为了能够容易地安装头部绝缘体,在具有侧面(曲面及平坦面)的壳体的内部收纳有电极集合体,与正极连接的馈通销从平坦面向壳体的外部导出(例如,参照专利文献2。)。在这种情况下,壳体与负极连接。

5.为了实现高容量化,在相互进行了压接(crimp)加工的外装壳体及封口壳体的内部收纳有电极组,在该电极组中,正极及负极隔着隔膜层叠(例如,参照专利文献3。)。

6.为了提高负载特性等,在相互嵌合的正极壳体及负极壳体的内部收纳有电极组,在该电极组中,正极及负极隔着隔膜被卷绕(例如,参照专利文献4。)。

7.为了提高电池特性,在相互进行了压接加工的两个外装体的内部收纳有电极组装体,在该电极组装体中,正极及负极隔着隔膜层叠,并且该电极组装体具有圆形切口型的平面形状(例如,参照专利文献5。)。在这种情况下,在圆形切口部处,正极接片及负极接片与电极组装体连接,该正极接片及负极接片收纳在两个外装体的内部。该正极接片与一个外装体连接,并且负极接片与另一个外装体连接。

8.在先技术文献

9.专利文献

10.专利文献1:日本特表2015-519691号公报

11.专利文献2:日本特开2001-068075号公报

12.专利文献3:日本特开2012-064366号公报

13.专利文献4:日本特开2003-077543号公报

14.专利文献5:国际公开第2018/173751号

技术实现要素:

15.为了解决二次电池的技术问题而进行了各种研究,但是扁平型二次电池的每单位体积的能量密度还不充分,因而还存在改善的余地。

16.本技术是鉴于这样的问题点而完成的,其目的在于提供能够增加每单位体积的能量密度的扁平型二次电池。

17.本技术的一实施方式的扁平型二次电池具备:扁平且柱状的外装部件,具有彼此

相对的一对底部和一对底部之间的侧壁部,并且侧壁部的表面中的至少一部分为曲面;电池元件,收纳在该外装部件的内部,并且包括正极和负极;以及电极端子,设置成露出于该侧壁部,并且与正极和负极中的一方连接。

18.根据本技术的一实施方式的扁平型二次电池,电池元件收纳在侧壁部的表面中的至少一部分为曲面的扁平且柱状的外装部件的内部,与正极和负极中的一方连接的电极端子设置于侧壁部,因而能够增加每单位体积的能量密度。

19.需要说明的是,本技术的效果并不一定限定于这里说明的效果,也可以是后述的与本技术关联的一系列效果中的任意的效果。

附图说明

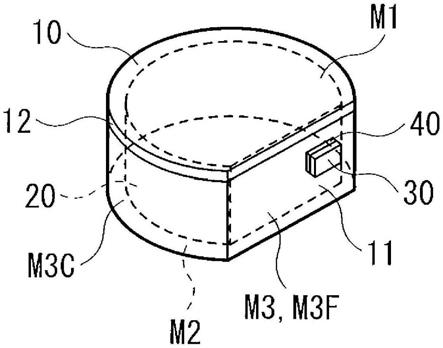

20.图1是表示本技术的一实施方式中的扁平型二次电池的构成的立体图。

21.图2是表示图1所示的扁平型二次电池的构成的截面图。

22.图3是表示图1所示的扁平型二次电池的构成的其他截面图。

23.图4是放大表示图2所示的电极端子的构成的截面图。

24.图5是表示图1所示的电池元件的构成的立体图。

25.图6是表示在扁平型二次电池的制造工序中使用的电池罐的构成的立体图。

26.图7是表示比较例的扁平型二次电池的构成的截面图。

27.图8是用于说明比较例的扁平型二次电池的元件空间体积的示意图。

28.图9是用于说明本技术的一实施方式中的扁平型二次电池的元件空间体积的示意图。

29.图10是表示变形例1的扁平型二次电池的构成的截面图。

30.图11是表示变形例2的扁平型二次电池的构成的立体图。

31.图12是表示变形例2的扁平型二次电池的构成的截面图。

32.图13是表示变形例3的扁平型二次电池的构成的截面图。

具体实施方式

33.以下,参照附图对本技术的一实施方式进行详细说明。需要说明的是,说明的顺序如下所述。

34.1.扁平型二次电池

35.1-1.构成

36.1-2.动作

37.1-3.制造方法

38.1-4.作用及效果

39.2.变形例

40.《1.扁平型二次电池》

41.首先,对本技术的一实施方式的扁平型二次电池进行说明。

42.这里说明的扁平型二次电池是具有扁平且柱状的形状的二次电池,该二次电池包括所谓的硬币型的二次电池及纽扣型的二次电池等。

43.如后所述,该扁平型二次电池具有彼此相对的一对底部和该一对底部之间的侧壁

部,在该二次电池中,相对于外径,高度较小。关于扁平型二次电池的具体尺寸(外径及高度),将在后面说明。具体而言,如后所述,扁平型二次电池可以是扁平且圆柱状,也可以是扁平且大致圆柱状。

44.另外,扁平型二次电池不具有后述的卷曲部c(参照图7)。在该卷曲部c中,由于收纳部111的端部向外侧折弯,因而其端部被折叠,并且收纳部111的一部分与盖部112的一部分以相互重叠在一起的状态被压接加工,因而两个部件(收纳部111及盖部112)相互重叠。

45.充放电原理并不特别限定。以下,对利用电极反应物质的嵌入脱嵌来获得电池容量的情况进行说明。扁平型二次电池具备正极和负极以及电解液。在该扁平型二次电池中,为了防止在充电中途电极反应物质析出到负极的表面,负极的充电容量大于正极的放电容量。即,负极的每单位面积的电化学容量被设定为大于正极的每单位面积的电化学容量。

46.电极反应物质的种类并不特别限定,为碱金属及碱土类金属等轻金属。碱金属是锂、钠及钾等,并且碱土类金属是铍、镁及钙等。

47.以下,以电极反应物质是锂的情况为例。利用锂的嵌入脱嵌来获得电池容量的扁平型二次电池是所谓的锂离子二次电池。在该锂离子二次电池中,锂以离子状态嵌入和脱嵌。

48.《1-1.构成》

49.图1表示扁平型二次电池的立体构成。图2及图3分别表示图1所示的扁平型二次电池的截面构成。图4放大表示图2所示的电极端子30的截面构成。图5表示图1所示的电池元件20的立体构成。不过,在图2中示出了沿着与高度方向(图1中的纵向)交叉的面的扁平型二次电池的截面,并且在图3中示出了沿着沿高度方向的面的扁平型二次电池的截面。

50.以下,为了方便,将图1中的上方向作为扁平型二次电池的上侧来进行说明,并且将图1中的下方向作为扁平型二次电池的下侧来进行说明。

51.如图1~图3所示,该扁平型二次电池具有高度(最大高度)相对于外径(最大外径)较小的扁平且柱状的立体形状。关于扁平型二次电池的尺寸并不特别限定,如果列举一例,则外径=3mm~30mm,并且高度=0.5mm~70mm。不过,外径相对于高度的比(外径/高度)大于1且为25以下。需要说明的是,外径是图1及图3中的横向尺寸,并且高度如上所述是图1及图3中的纵向尺寸。

52.具体而言,如图1~图5所示,扁平型二次电池具备电池罐10、电池元件20、电极端子30、垫圈40、正极引线51和负极引线52。

53.[电池罐]

[0054]

如图1~图3所示,电池罐10是在内部收纳电池元件20的外装部件。

[0055]

该电池罐10与上述扁平型二次电池的立体形状相应地具有中空的扁平且柱状的立体形状。为此,电池罐10具有彼此相对的一对底部m1、m2以及位于该底部m1、m2之间的侧壁部m3。该侧壁部m3在一端部处与底部m1连结,并且在另一端部处与底部m2连结。

[0056]

这里,电池罐10具有大致圆柱状的立体形状。具体而言,侧壁部m3的表面的一部分是朝向电池罐10的外部凸出的曲面m3c,并且该侧壁部m3的表面的其他部分是平坦面m3f。即,侧壁部m3的表面包括曲面m3c和平坦面m3f,因而通过该平坦面m3f的一端部与曲面m3c的一端部连结,并且平坦面m3f的另一端部与曲面m3c的另一端部连结,形成侧壁部m3。如后所述,在该侧壁部m3(平坦面m3f)设置有电极端子30。

[0057]

图2所示的外接圆g表示沿着电池罐10的侧壁部m3(曲面m3c)的圆轨道,即表示由曲面m3c划定的圆形轮廓。为此,曲面m3c以沿着外接圆g的局部(圆弧r)的方式弯曲。

[0058]

侧壁部m3的表面中的曲面m3c所占的范围基于外接圆g中的圆弧r所占的范围而确定。该外接圆g中的圆弧r所占的比例、即圆弧r的长度相对于外接圆g的长度(圆周)所占的比例并不特别限定,其中,优选在能够将电极端子30安装于电池罐10的范围内尽可能地大。这是因为,由于元件空间体积增加,因而每单位体积的能量密度也增加。该“元件空间体积”是指,能够用于收纳电池元件20的电池罐10的内部空间的体积(有效体积)。

[0059]

该电池罐10包括收纳部11及盖部12。收纳部11是一端部开放并且另一端部封闭的扁平且大致圆柱状(器皿状)的部件,收纳电池元件20。即,收纳部11为了能够收纳电池元件20而具有后述的开口部11k(参照图6)。盖部12是大致板状的部件,以遮挡开口部11k的方式与收纳部11接合。

[0060]

这里,如后所述,使用焊接法等使盖部12与收纳部11接合。即,电池罐10是两个部件(收纳部11及盖部12)相互焊接而成的焊接罐。为此,盖部12与收纳部11接合后的电池罐10整体上是一个部件,即处于不能分离成两个以上的部件的状态。不过,电池罐10也可以是三个以上的部件相互焊接而成的罐(整体上是一个部件)。

[0061]

由此,电池罐10是不具有折叠的部分并且也不具有两个以上的部件相互重叠的部分的一个部件。该“中途不具有折叠的部分”意指,电池罐10未被加工为相互折叠。另外,“不具有两个以上的部件相互重叠的部分”意指,由于电池罐10在物理上是一个部件,因而该电池罐10不是包括容器及盖等的两个以上的部件以事后能够分离的方式相互嵌合的复合体。更具体而言,如上所述,“折叠的部分”及“两个以上的部件相互重叠的部分”是设置于后述的比较例的扁平型二次电池(参照图7)的卷曲部c。

[0062]

即,这里说明的电池罐10由于不具有上述卷曲部c,因而是所谓的无卷曲的罐。这是因为,由于在电池罐10的内部,元件空间体积增加,因而每单位体积的能量密度也增加。

[0063]

该电池罐10具有导电性。由此,电池罐10由于与电池元件20中的后述的负极22连接,因而作为负极端子发挥功能。这是因为,通过使电池罐10作为负极端子发挥功能,从而扁平型二次电池也可以不与电池罐10分开地具备负极端子。由此,避免因负极端子的存在而使元件空间体积减少。因此,由于元件空间体积增加,因而每单位体积的能量密度也增加。

[0064]

另外,电池罐10在侧壁部m3(平坦面m3f)具有贯通孔10k。该贯通孔10k用于在电池罐10安装电极端子30。

[0065]

需要说明的是,电池罐10包括金属(包括不锈钢。)及合金等导电性材料中的任意一种或两种以上。这里,电池罐10为了作为负极端子发挥功能,包括铁、铜、镍、不锈钢、铁合金、铜合金及镍合金等中的任意一种或两种以上。不锈钢的种类并不特别限定,为sus304及sus316等。

[0066]

不过,如后所述,电池罐10隔着垫圈40与作为正极端子发挥功能的电极端子30绝缘。这是因为,防止电池罐10与电极端子30的接触(短路)。

[0067]

[电池元件]

[0068]

电池元件20是使之进行充放电反应的元件,如图1~图3及图5所示,包括正极21、负极22、隔膜23以及作为液状的电解质的电解液。不过,在图2中对电池元件20加上了网点,

并且在图3及图5中分别省略了电解液的图示。

[0069]

该电池元件20具有与电池罐10的立体形状对应的立体形状。该“与电池罐10的立体形状对应的立体形状”意指,与电池罐10的立体形状同样的立体形状。这是因为,与电池元件20具有与电池罐10的立体形状不同的立体形状的情况相比,在电池元件20收纳在该电池罐10的内部时,不易产生所谓的死区(电池罐10与电池元件20之间的间隙)。由此,由于因电池罐10的内部空间被有效利用而使元件空间体积增加,因而每单位体积的能量密度也增加。这里,如上所述,由于电池罐10具有大致圆柱状的立体形状,因而电池元件20也具有大致圆柱状的立体形状。

[0070]

具体而言,如上所述,由于电池罐10具有包括一对底部m1、m2及侧壁部m3(曲面m3c及平坦面m3f)的大致圆柱状的立体形状,因而电池元件20与该电池罐10同样地具有大致圆柱状的立体形状。在这种情况下,电池元件20具有与一对底部m1、m2对应的一对底部n1、n2以及与侧壁部m3(曲面m3c及平坦面m3f)对应的侧壁部n3(曲面n3c及平坦面n3f)。由此,正极21、负极22及隔膜23分别具有由曲面n3c及平坦面n3f划定的平面形状,即具有在一处设置有锥面的大致圆形的平面形状。

[0071]

这里,正极21及负极22隔着隔膜23层叠。更具体而言,多个正极21及多个负极22在高度方向上隔着隔膜23交替层叠。为此,电池元件20是包括隔着隔膜23层叠的正极21及负极22的层叠电极体。正极21、负极22及隔膜23各自的层叠数由于不特别限定,因而能够任意设定。

[0072]

优选正极21及负极22各自的平面形状的面积小于隔膜23的平面形状的面积。在这种情况下,优选正极21及负极22各自的外缘比隔膜23的外缘更向内侧后退。这是因为,防止作为负极端子发挥功能的电池罐10与正极21短路。另外,优选负极22的平面形状的面积大于正极21的平面形状的面积。这是因为,防止因充放电时锂的析出而使正极21与负极22短路。

[0073]

正极21包括正极集电体及正极活性物质层。该正极活性物质层可以设置于正极集电体的两面,也可以仅设置于正极集电体的单面。正极集电体的形成材料与电极端子30的形成材料是同样的。不过,正极集电体的形成材料可以与电极端子30的形成材料相同,也可以与电极端子30的形成材料不同。正极活性物质层包括嵌入脱嵌锂的正极活性物质,该正极活性物质包括含锂过渡金属化合物等含锂化合物中的任意一种或两种以上。该含锂过渡金属化合物是包括锂和一种或两种以上的过渡金属元素作为构成元素的氧化物、磷酸化合物、硅酸化合物及硼酸化合物等。不过,正极活性物质层也可以进一步包括正极粘结剂及正极导电剂等。

[0074]

负极22包括负极集电体及负极活性物质层。该负极活性物质层可以设置于负极集电体的两面,也可以仅设置于负极集电体的单面。负极集电体的形成材料与电池罐10的形成材料是同样的。不过,负极集电体的形成材料可以与电池罐10的形成材料相同,也可以与电池罐10的形成材料不同。负极活性物质层包括嵌入脱嵌锂的负极活性物质,该负极活性物质包括碳材料及金属系材料等中的任意一种或两种以上。碳材料是石墨等。金属系材料是包括能够与锂形成合金的金属元素及半金属元素中的任意一种或两种以上作为构成元素的材料,具体而言,包括硅及锡等作为构成元素。该金属系材料可以是单体,可以是合金,也可以是化合物,还可以是它们的两种以上的混合物。不过,负极活性物质层也可以进一步

包括负极粘结剂及负极导电剂等。

[0075]

隔膜23是介于正极21与负极22之间的绝缘性的多孔膜,边防止该正极21与负极22短路边使锂通过。该隔膜23包括聚乙烯等高分子化合物中的任意一种或两种以上。

[0076]

电解液分别浸渗于正极21、负极22及隔膜23中,包括溶剂及电解质盐。溶剂包括碳酸酯系化合物、羧酸酯系化合物及内酯系化合物等非水溶剂(有机溶剂)中的任意一种或两种以上。电解质盐包括锂盐等轻金属盐中的任意一种或两种以上。

[0077]

需要说明的是,图5中一并示出了在后述的扁平型二次电池的制造工序中用于制作电池元件20的层叠体20z。该层叠体20z除了正极21、负极22及隔膜23分别未浸渗有电解液以外,具有与作为卷绕电极体的电池元件20的构成同样的构成。

[0078]

[电极端子]

[0079]

电极端子30是与搭载扁平型二次电池的电子设备连接的外部连接端子。这里,如图1~图4所示,电极端子30由于与电池元件20中的正极21(正极集电体)连接,因而作为正极端子发挥功能。由此,在使用扁平型二次电池时,由于扁平型二次电池经由电极端子30(正极端子)及电池罐10(负极端子)与电子设备连接,因而该电子设备能够将扁平型二次电池用作电源进行动作。

[0080]

如上所述,该电极端子30设置于电池罐10的侧壁部m3(平坦面m3f)。在这种情况下,由于电极端子30插入穿过设置于侧壁部m3的贯通孔10k,因而经由该贯通孔10k将电极端子30安装于电池罐10。不过,电极端子30的一部分为了作为外部连接端子发挥功能而从侧壁部m3露出。在这种情况下,优选电极端子30比平坦面m3f突出。这是因为,扁平型二次电池容易经由电极端子30与电子设备连接。

[0081]

在电极端子30从电池罐10(平坦面m3f)突出的情况下,该电极端子30的突出范围并不特别限定。

[0082]

其中,优选电极端子30位于比由上述曲面m3c划定的外接圆g更靠向内侧的位置。即,优选电极端子30比外接圆g更向内侧后退,不比该外接圆g更向外侧伸出。这是因为,每体积的能量密度增加。

[0083]

详细而言,当电极端子30比外接圆g更向外侧伸出时,由于因该电极端子30的存在而使扁平型二次电池的外径增加,因而每单位体积的能量密度减少。与此相对,当电极端子30比外接圆g更向内侧后退时,即使存在该电极端子30,扁平型二次电池的外径也不会增加,因而每体积的能量密度增加。

[0084]

需要说明的是,电极端子30包括金属(包括不锈钢。)及合金等导电性材料中的任意一种或两种以上。这里,电极端子30包括铝、铝合金及不锈钢等中的任意一种或两种以上,以作为正极端子发挥功能。

[0085]

电极端子30的立体形状并不特别限定。这里,电极端子30包括端子部31、32、33。该端子部32、33与端子部31的两端连结。

[0086]

具体而言,端子部31是配置于贯通孔10k的圆柱状的第一端子部,具有比贯通孔10k的内径小的外径d(d1)。端子部32是配置于电极端子30朝向电池罐10的内部的方向(图3中的左方向)上的后方侧的圆柱状的第二端子部,与端子部31的一端部连结。该端子部32具有比贯通孔10k的内径大的外径d(d2)。端子部33是配置于电极端子30朝向电池罐10的内部的方向上的前方侧的圆柱状的第三端子部,与端子部31的另一端部连结。该端子部33具有

比贯通孔10k的内径大的外径d(d3)。这里,端子部32配置于电池罐10的外部,并且端子部33配置于电池罐10的内部。需要说明的是,外径d2、d3可以相互相同,也可以相互不同。

[0087]

即,电极端子30具有外径d在中途局部变小的立体形状。这是因为,由于端子部32的外径d2比贯通孔10k的内径大,因而该端子部32不易通过贯通孔10k,并且由于端子部33的外径d3比贯通孔10k的内径id大,因而该端子部33不易通过贯通孔10k。另外,这是因为,利用端子部32对电池罐10的按压力及端子部33对电池罐10的按压力将电极端子30固定于电池罐10。由此,电极端子30不易从电池罐10脱落。

[0088]

[垫圈]

[0089]

如图1~图3所示,垫圈40是配置于电池罐10与电极端子30之间的绝缘部件,使电极端子30与该电池罐10绝缘。由此,电极端子30隔着垫圈40固定于电池罐10。

[0090]

该垫圈包括聚丙烯及聚乙烯等绝缘性材料中的任意一种或两种以上。

[0091]

垫圈40的设置范围并不特别限定。这里,垫圈40配置于电池罐10与电极端子30的间隙。

[0092]

[正极引线及负极引线]

[0093]

如图2及图3所示,正极引线51是使电极端子30与正极21(正极集电体)相互连接的布线部件,包括与该电极端子30的形成材料同样的材料。不过,正极引线51的形成材料可以与电极端子30的形成材料相同,也可以与电极端子30的形成材料不同。正极引线51与正极21的连接位置由于并不特别限定,因而能够任意设定。另外,正极引线51的数量由于并不特别限定,因而能够任意设定。这里,正极引线51的数量为一条。

[0094]

如图2及图3所示,负极引线52是使电池罐10与负极22(负极集电体)相互连接的布线部件,包括与该电池罐10的形成材料同样的材料。不过,负极引线52的形成材料可以与电池罐10的形成材料相同,也可以与电池罐10的形成材料不同。负极引线52与负极22的连接位置由于并不特别限定,因而能够任意设定。另外,负极引线52的数量由于并不特别限定,因而能够任意设定。这里,负极引线52的数量为一条。

[0095]

[其他]

[0096]

需要说明的是,扁平型二次电池也可以进一步具备未图示的其他构成要素中的任意一种或两种以上。

[0097]

具体而言,扁平型二次电池具备安全阀机构。当因内部短路及外部加热等而使电池罐10的内压达到一定以上时,该安全阀机构切断电池罐10与电池元件20的电连接。安全阀机构的设置位置并不特别限定,该安全阀机构设置于底部m1、m2中的任一者上,优选设置于未设置电极端子30的底部m2。

[0098]

另外,扁平型二次电池在电池罐10与电池元件20之间具备绝缘体。该绝缘体包括绝缘膜及绝缘片等中的任意一种或两种以上,防止电池罐10与电池元件20(正极21)短路。绝缘体的设置范围由于并不特别限定,因而能够任意设定。

[0099]

需要说明的是,在电池罐10上设置有注液孔及开裂阀等。该注液孔在用于向电池罐10的内部注入电解液之后被密封。开裂阀由于在如上所述因内部短路及外部加热等而使电池罐10的内压达到一定以上时开裂,因而释放其内压。注液孔及开裂阀各自的设置位置并不特别限定,与上述安全阀机构的设置位置同样地,为底部m1、m2中的任一者,优选为未设置电极端子30的底部m2。

[0100]

《1-2.动作》

[0101]

该扁平型二次电池如以下所说明的那样进行动作。充电时,在电池元件20中,锂从正极21脱嵌,并且该锂经由电解液嵌入负极22。另外,放电时,在电池元件20中,锂从负极22脱嵌,并且该锂经由电解液嵌入正极21。在这些情况下,锂以离子状态嵌入及脱嵌。

[0102]

《1-3.制造方法》

[0103]

图6表示在扁平型二次电池的制造工序中使用的电池罐10的立体构成,与图1对应。不过,图6中示出了盖部12从收纳部11分离的状态。以下,随时参照已说明过的图1~图5。

[0104]

在制造扁平型二次电池的情况下,根据以下说明的过程组装该扁平型二次电池。在这种情况下,为了制作电池元件20,使用上述层叠体20z,并且为了组装电池罐10,使用预先隔着垫圈40安装有电极端子30的盖部12。

[0105]

首先,在制备在有机溶剂等溶剂中包括正极活性物质等的浆料之后,将该浆料涂布于正极集电体,从而形成正极活性物质层。由此,制作包括正极集电体及正极活性物质层的正极21。

[0106]

接着,在制备在有机溶剂等溶剂中包括负极活性物质等的浆料之后,将该浆料涂布于负极集电体,从而形成负极活性物质层。由此,制作包括负极集电体及负极活性物质层的负极22。

[0107]

接着,在溶剂中添加电解质盐。由此,制备包括溶剂及电解质盐的电解液。

[0108]

接着,隔着隔膜23交替层叠正极21及负极22,从而制作层叠体20z。

[0109]

接着,从开口部11k将层叠体20z收纳于收纳部11的内部。在这种情况下,使用焊接法等,使负极引线52的一端部与层叠体20z(负极22的负极集电体)连接,并且使负极引线52的另一端部与电池罐10连接。需要说明的是,焊接法是激光焊接法及电阻焊接法等中的任意一种或两种以上。此处说明的关于焊接法的详情在之后也是同样的。

[0110]

接着,为了遮挡开口部11k,在将预先隔着垫圈40安装有电极端子30的盖部12载置在收纳部11之上后,使用焊接法等使盖部12与收纳部11接合。在这种情况下,使用焊接法等,使正极引线51的一端部与层叠体20z(正极21的正极集电体)连接,并且使正极引线51的另一端部与电极端子30连接。由此,在电池罐10(收纳部11及盖部12)的内部封入层叠体20z。

[0111]

最后,在从未图示的注液孔向电池罐10的内部注入电解液之后,密封该注液孔。由此,由于在层叠体20z(正极21、负极22及隔膜23)中浸渗有电解液,因而制得电池元件20。因此,由于电池元件20被封入电池罐10的内部,因而完成扁平型二次电池。

[0112]

《1-4.作用及效果》

[0113]

根据该扁平型二次电池,电池元件20收纳在具有侧壁部m3(曲面m3c及平坦面m3f)的柱状的电池罐10的内部,与该电池元件20中的正极21连接的电极端子30设置于侧壁部m3(平坦面m3f),因此,基于以下说明的理由,能够增加每体积的能量密度。

[0114]

图7表示作为比较例的扁平型二次电池的截面构成,与图3对应。为了对元件空间体积进行说明,图8及图9分别示意性地表示扁平型二次电池的构成。不过,图8中示出了比较例的扁平型二次电池,并且图9中示出了本实施方式的扁平型二次电池。

[0115]

如图7所示,比较例的扁平型二次电池具备与电池罐10(收纳部11及盖部12)及电

池元件20(正极21、负极22及隔膜23)对应的电池罐110(收纳部111及盖部112)及电池元件120(正极121、负极122及隔膜123),并且进一步具备垫圈130。

[0116]

收纳部111及盖部112分别是一端部开放且另一端部封闭的扁平且圆柱状(器皿状)的部件,该收纳部111收纳电池元件120。收纳部111及盖部112以彼此相对的方式进行配置。收纳部111及盖部112在该收纳部111的内部收纳有电池元件120的状态下相互嵌合,并且隔着垫圈130相互被压接加工。在这种情况下,在与盖部112相对的一侧,收纳部111的端部向外侧折弯,并且该收纳部111的一部分与盖部112的一部分隔着垫圈130相互被压接加工,因而形成所谓的卷曲部c(压接部)。电池元件120(正极121、负极122及隔膜123)的构成与电池元件20(正极21、负极22及隔膜23)的构成是同样的。

[0117]

由于电池元件120中的正极121经由未图示的正极引线与收纳部111连接,因而该收纳部111作为正极端子发挥功能。另一方面,由于电池元件120中的负极122经由未图示的负极引线与盖部112连接,因而该盖部112作为负极端子发挥功能。

[0118]

如图8及图9所示,在高度h一定的情况下,元件空间体积不是基于最大外径dm而是基于有效外径dy来确定。

[0119]

具体而言,关于图7所示的比较例的扁平型二次电池,当示意性地表示计算元件空间体积所需的电池罐110的内部构成时,该电池罐110的内部构成表示为如图8所示。从图7与图8的对应关系可知,图8所示的外接矩形k表示由高度h及最大外径dm划定的矩形的轮廓。

[0120]

在比较例的扁平型二次电池中,由于电池罐110具有卷曲部c,因而在存在该卷曲部c的部位(空间)不能配置电池元件120。由此,能够用于收纳电池元件120的电池罐110的内部空间的体积(元件空间体积)不是基于最大外径dm而是基于从该最大外径dm减去与卷曲部c对应的损失外径dr而得到的有效外径dy来确定。该有效外径dy基于有效外径dy=最大外径dm-(损失外径dr

×

2)这一计算式来进行计算。需要说明的是,损失外径dr基于收纳部111的厚度、盖部112的厚度及垫圈130的厚度来确定。为了提高电池罐110的密封性越增加垫圈130的厚度,该损失外径dr就越增加。

[0121]

在这种情况下,在电池罐110的内部,因在两处产生损失外径dr,由该损失外径dr引起的损失空间rs的体积变大,因而与有效外径dy对应的有效空间ys的体积(元件空间体积)变小。该“损失空间rs”是指不能用于收纳电池元件120的内部空间,并且“有效空间ys”是指能够用于收纳电池元件120的内部空间。因此,由于元件空间体积减少,因而每单位体积的能量密度也减少。由此,由于电池容量特性等降低,因而难以获得优异的电池特性。

[0122]

与此相对,关于图3所示的本实施方式的扁平型二次电池,当示意性地表示计算元件空间体积所需的电池罐10的内部构成时,该电池罐10的内部构成表示为如图9所示。

[0123]

在本实施方式的扁平型二次电池中,与比较例的扁平型二次电池不同,电池罐10不具有卷曲部c。不过,在本实施方式的扁平型二次电池中,电池罐10具有平坦面m3f,并且在该平坦面m3f与电池元件20之间具有用于配置电极端子30的一部分等的剩余空间10s,因而在电池罐10的内部不能在剩余空间10s中配置电池元件20。当然,在电池罐10(平坦面m3f)的外侧空间(平坦面m3f与外接圆g之间的空间)也不能配置电池元件20。

[0124]

由此,能够用于收纳电池元件20的电池罐10的内部空间的体积(元件空间体积)不是基于最大外径dm而是基于从该最大外径dm减去与剩余空间10s等对应的损失外径dr而得

到的有效外径dy来确定。该有效外径dy基于有效外径dy=最大外径dm-损失外径dr这一计算式来进行计算。

[0125]

在这种情况下,在电池罐10的内部,因仅在一处产生损失外径dr,由该损失外径dr引起的损失空间rs的体积变小,因而与有效外径dy对应的有效空间ys的体积(元件空间体积)变大。因此,由于元件空间体积增加,因而能够使每单位体积的能量密度增加。由此,由于电池容量特性等提高,因而能够获得优异的电池特性。

[0126]

除此之外,在本实施方式的扁平型二次电池中,电池罐10的侧壁部m3的表面的一部分为平坦面m3f,如果在该平坦面m3f设置电极端子30,则即使将电极端子30设置于该电池罐10,元件空间体积也不易减少,因而能够获得更高的效果。在这种情况下,如果电极端子30位于比基于曲面m3c划定的外接圆g更靠向内侧的位置,则元件空间体积更不易减少,因而能够获得更高的效果。

[0127]

另外,如果电池罐10是不具有卷曲部c的无卷曲的罐,则避免因该卷曲部c的存在而使有效空间ys(有效外径dy)大幅减少。因此,由于易于确保元件空间体积,因而能够获得更高的效果。在这种情况下,如果电池罐10是焊接罐,则容易实现不具有卷曲部c的电池罐10,因而能够获得更高的效果。

[0128]

另外,如果电极端子30包括小外径(d1)的端子部31及大外径(d2、d3)的端子部32、33,则电极端子30不易从电池罐10脱落。因此,由于在确保元件空间体积的同时还确保稳定的充放电动作,因而能够获得更高的效果。

[0129]

另外,如果电池元件20具有与电池罐10的立体形状对应的立体形状,则在将电池元件20收纳于该电池罐10的内部时不易产生死区,因而易于有效地利用电池罐10内部的有效空间ys。因此,由于确保正极21与负极22的相对面积,因而能够获得更高的效果。

[0130]

另外,如果负极22与电池罐10连接,则该电池罐10作为负极端子发挥功能,因而扁平型二次电池也可以不另外具备负极端子。因此,由于避免因负极端子的存在而使有效体积减少,因而能够获得更高的效果。在这种情况下,如果在电池罐10与电极端子30之间配置有垫圈40,则即使在该电池罐10作为负极端子发挥功能的情况下也可防止电极端子30与电池罐10短路。因此,由于即使将电池罐10作为负极端子加以利用也可确保稳定的充放电动作,因而能够获得更高的效果。

[0131]

特别是,如果电极端子30作为正极端子发挥功能,并且电池罐10作为负极端子发挥功能,则利用该电极端子30及电池罐10容易将扁平型二次电池与电子设备连接,因而能够提高使用该扁平型二次电池时的便利性。

[0132]

详细而言,在比较例的扁平型二次电池(图7)中,收纳部111作为正极端子发挥功能,并且盖部112作为负极端子发挥功能。在这种情况下,由于收纳部111和盖部112隔着电池元件120彼此相对,因而正极端子及负极端子配置于高度方向上的彼此相反的方向(图7中的上方向及下方向)。由此,难以使比较例的扁平型二次电池(正极端子及负极端子)与电子设备连接。

[0133]

与此相对,在本实施方式的扁平型二次电池(图3)中,电极端子30作为正极端子发挥功能,并且该电池罐10作为负极端子发挥功能。在这种情况下,由于电极端子30设置于电池罐10,因而正极端子及负极端子配置于高度方向上的彼此共同的方向(图3中的横向)。由此,能够容易地使本实施方式的扁平型二次电池(正极端子及负极端子)与电子设备连接。

[0134]

另外,如果在电池元件20中正极21及负极22隔着隔膜23层叠(层叠电极体),则与正极21及负极22隔着隔膜23卷绕的情况(卷绕电极体)相比,不易在电池元件20中产生死区。该死区是形成于卷绕电极体的卷芯部的空间等。因此,由于每单位体积的能量密度更为增加,因而能够获得更高的效果。

[0135]

《2.变形例》

[0136]

接下来,对上述扁平型二次电池的变形例进行说明。如以下所说明的那样,扁平型二次电池的构成能够适当变更。不过,以下说明的一系列变形例中的任意两种以上的变形例也可以相互组合。

[0137]

[变形例1]

[0138]

在图2中,电极端子30位于比外接圆g更靠向内侧的位置。但是,如与图2对应的图10所示,也可以是,由于平坦面m3f的位置向电极端子30比外接圆g更往外侧的方向移位,因而该电极端子30的一部分比外接圆g更向外侧突出。在这种情况下,与图7所示的比较例的扁平型二次电池相比,由于元件空间体积增加,因而也能够获得同样的效果。

[0139]

不过,在图10所示的情况下,由于因平坦面m3f的位置移位而使电池罐10的内部空间的体积增加,因而元件空间体积也增加,反之,由于外径d增加,因而每单位体积的能量密度有可能减少。因此,为了通过确保元件空间体积从而也确保每单位体积的能量密度,如图2所示,优选电极端子30位于比外接圆g更靠向内侧的位置。

[0140]

需要说明的是,在图10中,由于平坦面m3f的位置移位,因而电极端子30的一部分比外接圆g更向外侧突出。但是,也可以是,通过增加电极端子30的突出方向上的端子部32的尺寸,从而平坦面m3f的位置不移位而电极端子30的一部分比外接圆g更向外侧突出。在这种情况下,由于与图7所示的比较例的扁平型二次电池相比,元件空间体积增加,因而也能够获得同样的效果。

[0141]

不过,在平坦面m3f的位置不移位而电极端子30的一部分比外接圆g更向外侧突出的情况下,元件空间体积不发生变动,反之,由于外径d增加,因而每单位体积的能量密度减少。因此,为了通过确保元件空间体积从而也确保每单位体积的能量密度,如上所述,优选电极端子30位于比外接圆g更靠向内侧的位置。

[0142]

[变形例2]

[0143]

在图1及图2中,由于电池罐10的侧壁部m3的表面包括曲面m3c及平坦面m3f,因而在该平坦面m3f设置有电极端子30。

[0144]

但是,如与图1对应的图11及与图2对应的图12所示,也可以是,由于侧壁部m3的表面不包括平坦面m3f而该侧壁部m3的表面整体为曲面m3c,因而电极端子30设置于曲面m3c。即,电池罐10也可以具有扁平且圆柱状的立体形状。在这种情况下,由于与图7所示的比较例的扁平型二次电池相比,元件空间体积增加,因而也能够获得同样的效果。

[0145]

不过,在图11及图12所示的情况下,因电极端子30设置于曲面m3c,外径d增加。由此,相对于外径d,元件空间体积相对减少,因而每体积的能量密度减少。因此,为了尽可能地增加每单位体积的能量密度,如图2所示,优选电极端子30设置于平坦面m3f。

[0146]

需要说明的是,在侧壁部m3的表面包括曲面m3c及平坦面m3f的情况下,也可以将电极端子30设置于该曲面m3c,但基于上述理由,为了确保每体积的能量密度,优选电极端子30设置于平坦面m3f。

[0147]

[变形例3]

[0148]

在图3中,由于电池元件20是层叠电极体,因而在该电池元件20中,正极21及负极22隔着隔膜23层叠。

[0149]

但是,如与图3对应的图13所示,扁平型二次电池也可以具备作为卷绕电极体的电池元件60以取代作为层叠电极体的电池元件20。在该电池元件60中,正极61及负极62隔着隔膜63被卷绕。更具体而言,在作为卷绕电极体的电池元件60中,正极61及负极62隔着隔膜63被卷绕。更具体而言,正极61及负极62隔着隔膜63相互层叠,并且在隔着该隔膜63相互层叠的状态下被卷绕。该电池元件60在卷芯部具有正极61、负极62及隔膜63各个均不存在的空间(卷绕中心空间60s)。正极61、负极62及隔膜63各自的构成与正极21、负极22及隔膜23各自的构成是同样的。

[0150]

图13所示的扁平型二次电池的制造方法除了在隔着隔膜63交替层叠正极61及负极62之后对该正极61、负极62及隔膜63进行卷绕来制作用于制作电池元件60的卷绕体160之外,与图3所示的扁平型二次电池的制造方法是同样的。在这种情况下,在卷绕体160被封入电池罐10(收纳部11及盖部12)的内部之后,注入到该电池罐10内部的电解液浸渗于卷绕体160中,因而制得电池元件60。

[0151]

在这种情况下,由于与图7所示的比较例的扁平型二次电池相比,元件空间体积增加,因而也能够获得同样的效果。不过,如上所述,为了避免因产生死区(卷绕中心空间60s)而使每单位体积的能量密度减少,与作为产生该死区的卷绕电极体的电池元件60相比,作为不产生该死区的层叠电极体的电池元件20是优选的。

[0152]

[变形例4]

[0153]

在图3中,由于电极端子30经由正极引线51与电池元件20(正极21)连接,并且电池元件20(负极22)经由负极引线52与电池罐10连接,因而该电极端子30作为正极端子发挥功能,并且该电池罐10作为负极端子发挥功能。

[0154]

但是,也可以是,由于电极端子30经由负极引线52与电池元件20(负极22)连接,并且电池元件20(正极21)经由正极引线51与电池罐10连接,因而该电极端子30作为负极端子发挥功能,并且该电池罐10作为正极端子发挥功能。

[0155]

在这种情况下,电极端子30为了作为负极端子发挥功能,包括铁、铜、镍、不锈钢、铁合金、铜合金及镍合金等中的任意一种或两种以上。电池罐10为了作为正极端子发挥功能,包括铝、铝合金及不锈钢等中的任意一种或两种以上。

[0156]

在这种情况下,由于与图7所示的比较例的扁平型二次电池相比,元件空间体积增加,因而也能够获得同样的效果。

[0157]

[变形例5]

[0158]

在图2~图4中,由于电极端子30的端子部31~33均具有圆柱状的立体形状,因而该电极端子30整体上具有大致圆柱状的立体形状。但是,只要电极端子30能够作为正极端子发挥功能,则端子部31~33各自的立体形状就不特别限定。具体而言,也可以是,由于端子部31~33均具有多角柱等其他的立体形状,因而电极端子30整体上具有大致多角柱状的其他的立体形状。多角柱的种类并不特别限定,为三角柱、四角柱及五角柱等。在这种情况下,由于元件空间体积增加,因而也能够获得同样的效果。

[0159]

需要说明的是,虽然这里没有具体地进行图示,但关于电极端子30的立体形状,除

此之外还可考虑各种变更。具体而言,电极端子30可以仅包括端子部31、32而不包括端子部33,也可以仅包括端子部31、33而不包括端子部32。或者,也可以是,由于电极端子30整体上具有大体均匀的外径d,因而该电极端子30的外径d大体是一定的。在这些情况下,也能够获得同样的效果。

[0160]

[变形例6]

[0161]

正极引线51可以由于与正极集电体物理地分离,因而与该正极集电体分体化,也可以由于与正极集电体物理地连结,因而与该正极集电体一体化。在后者的情况下,在采用了金属箔的冲裁加工的正极21的形成工序中,通过在正极集电体之上形成正极活性物质层之后,对正极集电体进行冲裁以使正极引线51和正极集电体成为相互一体化的形状,从而能够形成包括与该正极引线51一体化的正极集电体的正极21。在这种情况下,由于确保正极引线51与正极集电体的电气导通,因而也能够获得同样的效果。

[0162]

需要说明的是,在正极引线51与正极集电体一体化的情况下,正极21不具有箔卷结构,因而也可以在整个正极集电体设置有正极活性物质层,即在正极21的卷内侧及卷外侧各自的端部处正极集电体未露出。

[0163]

这里说明的变形例6也能够应用于负极引线52及负极集电体。即,负极引线52可以与负极集电体分体化,也可以与负极集电体一体化。在这种情况下,由于确保负极引线52与负极集电体的电气导通,因而也能够获得同样的效果。当然,在负极引线52与负极集电体一体化的情况下,负极22不具有箔卷结构,因而也可以在整个负极集电体设置有负极活性物质层。

[0164]

[变形例7]

[0165]

在二次电池的制造工序中,在将层叠体20z收纳于收纳部11的内部,并且使用焊接法等使盖部12与收纳部11接合之后,从注液孔向电池罐10(收纳部11及盖部12)的内部注入电解液。即,通过在形成电池罐10之后(盖部12与收纳部11接合之后)向该电池罐10的内部注入电解液,使电解液浸渗于层叠体20z中。

[0166]

但是,也可以在将层叠体20z收纳于收纳部11的内部,并且向该收纳部11的内部注入电解液之后,使用焊接法等使盖部12与收纳部11接合。即,也可以通过在形成电池罐10之前(盖部12与收纳部11接合之前)向该收纳部11的内部注入电解液,使电解液浸渗于层叠体20z中。在这种情况下,也可以不在电池罐10设置注液孔。

[0167]

在这种情况下,由于根据使电解液浸渗于层叠体20z来制作电池元件20,并且将电池元件20封入电池罐10的内部,因而也能够获得同样的效果。在这种情况下,特别是,由于不需要在电池罐10设置注液孔,因而能够简化该电池罐10的构成。另外,由于从开口面积比注液孔大的开口部11k向收纳部11的内部注入电解液,因而能够提高电解液向层叠体20z的注入效率,并且能够简化该电解液的注入工序。

[0168]

以上,列举一实施方式及实施例对本技术进行了说明,但是该本技术的构成并不限定于一实施方式及实施例中说明的构成,因而能够进行各种变形。

[0169]

具体而言,对使用液状的电解质(电解液)的情况进行了说明,但该电解质的种类并不特别限定,因而可以使用凝胶状的电解质(电解质层),也可以使用固体状的电解质(固体电解质)。

[0170]

另外,对电池元件的元件结构为卷绕型(卷绕电极体)及层叠型(层叠电极体)的情

况进行了说明,但该电池元件的元件结构并不特别限定,因而也可以是电极(正极及负极)被折叠成锯齿形的曲折型等其他元件结构。

[0171]

进而,对电极反应物质是锂的情况进行了说明,但该电极反应物质并不特别限定。具体而言,如上所述,电极反应物质可以是钠及钾等其他碱金属,也可以是铍、镁及钙等碱土类金属。除此之外,电极反应物质也可以是铝等其他轻金属。

[0172]

本说明书中记载的效果只是示例而已,因而本技术的效果并不限定于本说明书中记载的效果。因此,关于本技术,也可以获得其他效果。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1