检测装置的制作方法

1.本发明涉及检测装置。

背景技术:

2.在专利文献1中记载了在基板上排列有多个pin光电二极管等光电转换元件的检测装置(在专利文献1中为光电转换装置)。专利文献1的光电转换元件由包括三个晶体管和一个电容的驱动电路驱动。由光电转换装置生成的信号(电荷)被蓄积在电容中。从输出晶体管输出与蓄积在电容中的信号对应的电压信号。

3.现有技术文献

4.专利文献

5.专利文献1:日本特开2013-12696号公报

技术实现要素:

6.发明所要解决的技术问题

7.检测装置要求抑制从晶体管输出的信号的偏差。

8.本发明的目的在于提供一种能够抑制输出信号的偏差的检测装置。

9.用于解决技术问题的方案

10.本发明的一个方式的检测装置具有:基板;多个光电转换元件,排列在所述基板上;多个晶体管,包括半导体层和与所述半导体层对置的栅极电极,与多个所述光电转换元件分别对应地设置;以及第一电极和第二电极,在与所述基板垂直的方向上设置在所述基板与所述光电转换元件之间,且隔着绝缘膜而对置,所述第一电极具有与所述光电转换元件分别重叠的多个主部和连接相邻的所述主部的连结部,所述第二电极呈岛状地形成于所述多个光电转换元件中的每一个,所述第一电极与所述栅极电极同层,所述第二电极与所述半导体层同层。

11.本发明的一个方式的检测装置具有:基板;多个光电转换元件,排列在所述基板上;多个晶体管,包括半导体层、与所述半导体层对置的栅极电极、以及与所述半导体层连接的源极电极,与多个所述光电转换元件分别对应地设置;以及第一电极和第二电极,在与所述基板垂直的方向上设置在所述基板与所述光电转换元件之间,且隔着绝缘膜而对置,所述第一电极具有与所述光电转换元件分别重叠的多个主部和连接相邻的所述主部的连结部,所述第二电极呈岛状地形成于所述多个光电转换元件中的每一个,所述第一电极与所述栅极电极同层,所述第二电极与所述源极电极同层。

12.本发明的一个方式的检测装置具有:基板;多个光电转换元件,排列在所述基板上;多个晶体管,与多个所述光电转换元件分别对应地设置;以及第一电极和第二电极,在俯视时,设置于与所述光电转换元件以及多个所述晶体管重叠的区域,在与所述基板垂直的方向上隔着绝缘膜而对置,所述第一电极设置在所述光电转换元件之上,所述第二电极隔着所述绝缘膜设置在所述第一电极之上。

附图说明

13.图1是示出具有第一实施方式所涉及的检测装置的带照明装置的检测设备的概略截面构成的截面图。

14.图2是示出第一实施方式所涉及的检测装置的俯视图。

15.图3是示出第一实施方式所涉及的检测装置的构成例的框图。

16.图4是示出检测元件的电路图。

17.图5是示出检测元件的俯视图。

18.图6是构成检测元件的阵列基板的俯视图。

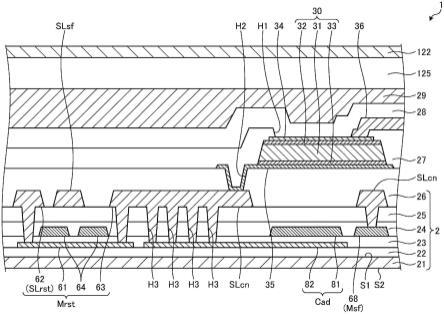

19.图7是图6的vii-vii'截面图。

20.图8是构成第二实施方式所涉及的检测元件的阵列基板的俯视图。

21.图9是图8的ix-ix'截面图。

22.图10是示出第三实施方式所涉及的检测元件的俯视图。

23.图11是构成第三实施方式所涉及的检测元件的阵列基板的俯视图。

24.图12是图11的xii-xii'截面图。

具体实施方式

25.参照附图对用于实施发明的方式(实施方式)进行详细说明。本发明并不限定于以下的实施方式所记载的内容。另外,在以下记载的构成要素中,包括本领域技术人员能够容易想到的要素、实质上相同的要素。进而,以下记载的构成要素可以适当组合。需要说明的是,公开只不过是一例,本领域技术人员容易想到的保持发明的主旨的适当变更当然包括在本发明的范围内。另外,附图为了使说明更明确,与实际的方式相比,有时示意性地表示各部分的宽度、厚度、形状等,但只不过是一例,并不限定本发明的解释。另外,在本说明书和各图中,对于与已出现的图中所述的要素相同的要素,标注相同的附图标记,有时适当省略详细的说明。

26.在本说明书和权利要求书中,在表现在某结构体上配置其他结构体的方式时,在仅表述为“上”的情况下,只要没有特别说明,则包括以与某结构体接触的方式在正上方配置其他结构体的情况和在某结构体的上方进一步隔着另外的结构体而配置其他结构体的情况这两者。

27.(第一实施方式)

28.图1是表示具有第一实施方式所涉及的检测装置的带照明装置的检测设备的概略截面构成的截面图。如图1所示,带照明装置的检测设备120具有检测装置1、照明装置121、粘接层125以及罩部件122。在与检测装置1的表面垂直的方向上,按照照明装置121、检测装置1、粘接层125、罩部件122的顺序层叠。

29.照明装置121具有照射光的光照射面121a,从光照射面121a朝向检测装置1照射光l1。照明装置121是背光源。照明装置121例如也可以是具有设置于与检测区域aa对应的位置的导光板和在导光板的一端或两端排列的多个光源的、所谓的侧光型的背光源。作为光源,例如使用发出规定颜色的光的发光二极管(led:light emitting diode)。另外,照明装置121也可以是具有设置于检测区域aa的正下方的光源(例如,led)的、所谓的正下方型的背光源。另外,照明装置121不限于背光源,也可以设置在检测装置1的侧方或上方,也可以

从手指fg的侧方或上方照射光l1。

30.检测装置1设置为与照明装置121的光照射面121a对置。从照明装置121照射的光l1透过检测装置1以及罩部件122。检测装置1通过检测由手指fg反射的光l2,能够检测手指fg的表面的凹凸(例如指纹)。或者,检测装置1除了检测指纹之外,还可以通过检测在手指fg的内部反射的光l2来检测与生物体相关的信息。与生物体相关的信息例如是静脉等血管像、脉搏、脉搏波等。来自照明装置121的光l1的颜色也可以根据检测对象而不同。

31.罩部件122是用于保护检测装置1以及照明装置121的部件,覆盖检测装置1以及照明装置121。罩部件122例如是玻璃基板。另外,罩部件122并不限定于玻璃基板,也可以是树脂基板等。另外,也可以不设置罩部件122。此时,在检测装置1的表面设置绝缘膜等保护层,手指fg与检测装置1的保护层相接。

32.带照明装置的检测设备120也可以设置显示面板来代替照明装置121。显示面板例如也可以是有机el显示面板(oled:organic light emitting diode)、无机el显示器(微型led、迷你led)。或者,显示面板也可以是使用液晶元件作为显示元件的液晶显示面板(lcd:liquid crystal display)、使用电泳元件作为显示元件的电泳型显示面板(epd:electrophoretic display)。即使在这种情况下,从显示面板照射的显示光(光l1)透过检测装置1,基于由手指fg反射的光l2,能够检测手指fg的指纹、与生物体相关的信息。另外,显示面板与检测装置1的层叠顺序也可以相反。即,也可以在检测装置1上层叠显示面板。

33.图2是示出第一实施方式所涉及的检测装置的俯视图。如图2所示,检测装置1具有阵列基板2(基板21)、传感器部10、扫描线驱动电路15、信号线选择电路16、检测电路48、控制电路102以及电源电路103。

34.控制基板101经由布线基板110与基板21电连接。布线基板110例如是柔性印刷基板或刚性基板。在布线基板110上设置有检测电路48。在控制基板101设置有控制电路102以及电源电路103。控制电路102例如是fpga(field programmable gate array:现场可编程门阵列)。控制电路102向传感器部10、扫描线驱动电路15以及信号线选择电路16供给控制信号,控制传感器部10的检测动作。电源电路103将电源电位vdd、基准电位vcom(参照图4)等电压信号供给至传感器部10、扫描线驱动电路15以及信号线选择电路16。另外,虽然在本实施方式中,示例了检测电路48被配置于布线基板110的情况,但并不限定于此。检测电路48也可以配置在基板21上。

35.基板21具有检测区域aa和周边区域ga。检测区域aa是传感器部10所具有的多个检测元件3设置的区域。周边区域ga是检测区域aa的外侧的区域,是未设置检测元件3的区域。即,周边区域ga是检测区域aa的外周与基板21的外缘部之间的区域。扫描线驱动电路15以及信号线选择电路16设置于周边区域ga。

36.传感器部10的多个检测元件3分别是具有光电转换元件30作为传感器元件的光传感器。光电转换元件30是光电二极管,输出与分别照射的光对应的电信号。更具体而言,光电转换元件30是pin(positive intrinsic negative)光电二极管。另外,光电转换元件30也可以改称为opd(organic photo diode:有机光电二极管)。检测元件3在检测区域aa排列成矩阵状。多个检测元件3所具有的光电转换元件30根据从扫描线驱动电路15供给的栅极驱动信号(例如,复位控制信号rst、读出控制信号rd)进行检测。多个光电转换元件30将与分别照射的光对应的电信号作为检测信号vdet输出到信号线选择电路16。检测装置1基于

来自多个光电转换元件30的检测信号vdet来检测与生物体相关的信息。

37.扫描线驱动电路15以及信号线选择电路16设置于周边区域ga。具体而言,扫描线驱动电路15设置于周边区域ga中的沿着第二方向dy延伸的区域。信号线选择电路16设置于周边区域ga中的沿着第一方向dx延伸的区域,设置于传感器部10与检测电路48之间。

38.此外,第一方向dx是与基板21平行的面内的一个方向。第二方向dy是与基板21平行的面内的一个方向,是与第一方向dx正交的方向。另外,第二方向dy也可以不与第一方向dx正交地交叉。另外,第三方向dz是与第一方向dx以及第二方向dy正交的方向,是基板21的法线方向。

39.图3是示出第一实施方式所涉及的检测装置的构成例的框图。如图3所示,检测装置1还具有检测控制电路11和检测部40。检测控制电路11的功能的一部分或全部包括在控制电路102中。另外,检测部40中的检测电路48以外的功能的一部分或全部包括于控制电路102。

40.检测控制电路11是分别向扫描线驱动电路15、信号线选择电路16以及检测部40供给控制信号并控制它们的动作的电路。检测控制电路11将开始信号stv、时钟信号ck等各种控制信号供给至扫描线驱动电路15。另外,检测控制电路11将选择信号asw等各种控制信号供给至信号线选择电路16。

41.扫描线驱动电路15是基于各种控制信号驱动多个扫描线(读出控制扫描线glrd、复位控制扫描线glrst(参照图4))的电路。扫描线驱动电路15依次或同时选择多个扫描线,向所选择的扫描线供给栅极驱动信号(例如,复位控制信号rst、读出控制信号rd)。由此,扫描线驱动电路15选择与扫描线连接的多个光电转换元件30。

42.信号线选择电路16是依次或同时选择多个输出信号线sl(参照图4)的开关电路。信号线选择电路16例如是多路复用器。信号线选择电路16基于从检测控制电路11供给的选择信号asw,将所选择的输出信号线sl与检测电路48连接。由此,信号线选择电路16将光电转换元件30的检测信号vdet输出到检测部40。

43.检测部40具备检测电路48、信号处理电路44、坐标提取电路45、存储电路46以及检测时机控制电路47。检测时机控制电路47基于从检测控制电路11供给的控制信号,以使检测电路48、信号处理电路44、坐标提取电路45同步地动作的方式进行控制。

44.检测电路48例如是模拟前端电路(afe,analog front end)。检测电路48是至少具有检测信号放大电路42和a/d转换电路43的功能的信号处理电路。检测信号放大电路42是对检测信号vdet进行放大的电路,例如是积分电路。a/d转换电路43将从检测信号放大电路42输出的模拟信号转换为数字信号。

45.信号处理电路44是基于检测电路48的输出信号来检测输入到传感器部10的规定的物理量的逻辑电路。信号处理电路44在手指fg接触或接近检测面时,能够基于来自检测电路48的信号检测手指fg或手掌的表面的凹凸。此外,信号处理电路44也可以根据来自检测电路48的信号而对与生物体相关的信息进行检测。与生物体相关的信息例如是手指fg或手掌的血管像、脉搏波、脉搏、血氧饱和度等。

46.存储电路46暂时保存由信号处理电路44运算出的信号。存储电路46例如也可以是ram(random access memory:随机存取存储器)、寄存器电路等。

47.坐标提取电路45是在信号处理电路44中检测到手指fg的接触或接近时,求出手指

fg等的表面的凹凸的检测坐标的逻辑电路。另外,坐标提取电路45是求出手指fg或手掌的血管的检测坐标的逻辑电路。坐标提取电路45组合从传感器部10的各检测元件3输出的检测信号vdet,生成表示手指fg等的表面的凹凸的形状的二维信息。另外,坐标提取电路45也可以不计算检测坐标而输出检测信号vdet作为传感器输出vo。

48.接下来,对检测装置1的电路构成例进行说明。图4是示出检测元件的电路图。如图4所示,检测元件3具有光电转换元件30、复位晶体管mrst、读出晶体管mrd以及源极跟随器晶体管msf。另外,在检测元件3中,作为检测驱动线(扫描线)而设置有复位控制扫描线glrst以及读出控制扫描线glrd,作为信号读出用的布线而设置有输出信号线sl。

49.此外,在图4中示出了一个检测元件3,但复位控制扫描线glrst、读出控制扫描线glrd以及输出信号线sl与多个检测元件3连接。具体而言,复位控制扫描线glrst以及读出控制扫描线glrd在第一方向dx(参照图2)上延伸,与在第一方向dx上排列的多个检测元件3连接。另外,输出信号线sl在第二方向dy上延伸,与在第二方向dy上排列的多个检测元件3连接。

50.复位晶体管mrst、读出晶体管mrd及源极跟随器晶体管msf与一个光电转换元件30对应地设置。检测元件3所具有的多个晶体管分别由n型tft(thin film transistor:薄膜晶体管)构成。但是,并不限定于此,各晶体管也可以分别由p型tft构成。

51.对光电转换元件30的阳极施加基准电位vcom。光电转换元件30的阴极与节点n1连接。节点n1连接到电容cs、电容cad、复位晶体管mrst的源极和漏极中的一方以及源极跟随器晶体管msf的栅极。此外,在节点n1中存在寄生电容cp。电容cs、电容cad各自的一端侧与节点n1连接,另一端侧与基准电位vcom连接。在向光电转换元件30照射光的情况下,从光电转换元件30输出的信号(电荷)蓄积于电容cs以及电容cad。在此,电容cs例如是在与光电转换元件30连接的上部电极34和下部电极35(参照图7)之间形成的电容。电容cad是附加于电容cs的电容,是在设置于阵列基板2的第一电极81及第二电极82(参照图7)之间形成的电容。

52.复位晶体管mrst的栅极连接到复位控制扫描线glrst。复位电位vrst被供给至复位晶体管mrst的源极和漏极中的另一方。当复位晶体管mrst响应于复位控制信号rst而接通(导通状态)时,节点n1的电位被复位为复位电位vrst。基准电位vcom具有比复位电位vrst低的电位,光电转换元件30被反向偏置驱动。

53.源极跟随器晶体管msf连接在被供给电源电位vdd的端子与读出晶体管mrd(节点n2)之间。源极跟随器晶体管msf的栅极与节点n1连接。向源极跟随器晶体管msf的栅极供给由光电转换元件30产生的信号(电荷)。由此,源极跟随器晶体管msf将与在光电转换元件30中产生的信号(电荷)对应的信号(电压)输出到读出晶体管mrd。

54.读出晶体管mrd连接在源极跟随器晶体管msf的源极(节点n2)与输出信号线sl(节点n3)之间。读出晶体管mrd的栅极与读出控制扫描线glrd连接。当读出晶体管mrd响应于读出控制信号rd而成为接通时,从源极跟随器晶体管msf输出的信号、即与在光电转换元件30中产生的信号(电荷)对应的信号电压作为检测信号vdet被输出到输出信号线sl。

55.在本实施方式中,通过除了电容cs之外还附加电容cad,能够抑制复位期间(节点n1的电位被复位为复位电位vrst的期间)与读出期间(读出晶体管mrd成为接通的期间)之间的、曝光期间中的节点n1的电位的降低。由此,节点n1的电位的偏差被抑制,作为结果,从

源极跟随器晶体管msf输出的信号(电压)的偏差被抑制。

56.此外,在图4所示的例子中,复位晶体管mrst以及读出晶体管mrd分别是将两个晶体管串联连接而构成的所谓的双栅极结构。但是,并不限定于此,复位晶体管mrst以及读出晶体管mrd可以是单栅极结构,也可以串联连接三个以上的晶体管。另外,一个检测元件3的电路并不限定于具有复位晶体管mrst、源极跟随器晶体管msf以及读出晶体管mrd这三个晶体管的构成。检测元件3可以具有两个晶体管,也可以具有四个以上的晶体管。

57.接下来,对检测元件3的平面构成以及截面构成进行说明。图5是示出检测元件的俯视图。如图5所示,一个检测元件3形成于由两个复位控制扫描线glrst和两个输出信号线sl围成的区域。

58.多个复位控制扫描线glrst分别在第一方向dx上延伸,在第二方向dy上排列配置。多个输出信号线sl分别在第二方向dy上延伸,在第一方向dx上排列配置。

59.光电转换元件30设置于由在第二方向dy上邻接的两个复位控制扫描线glrst和在第一方向dx上邻接的两个输出信号线sl围成的区域。上部电极34以及下部电极35在第三方向dz上隔着光电转换元件30而对置。具体而言,光电转换元件30隔着下部电极35配置在设置有各种布线和各种晶体管的阵列基板2上。

60.下部电极35具有比光电转换元件30及上部电极34大的面积。下部电极35在不与光电转换元件30以及上部电极34重叠的部分,经由接触孔h2与复位晶体管mrst以及源极跟随器晶体管msf电连接。上部电极34设置为覆盖光电转换元件30,经由接触孔h1与光电转换元件30电连接。上部电极34经由连接布线36与基准电位供给线连接,将基准电位vcom供给到光电转换元件30。此外,虽然省略了图示,但基准电位供给线例如与输出信号线sl重叠地在第二方向dy上延伸设置。

61.另外,在与光电转换元件30重叠的区域设置有第一电极81以及第二电极82。在第一电极81与第二电极82之间形成电容cad。另外,关于光电转换元件30、第一电极81以及第二电极82的详细构成,在后面叙述。

62.图6是构成检测元件的阵列基板的俯视图。图6是除去检测元件3的一部分、即比光电转换元件30靠上侧的部件而示意性地示出的俯视图。

63.如图6所示,检测元件3还包括读出控制扫描线glrd和两个信号线(电源信号线slsf和复位信号线slrst)。读出控制扫描线glrd在第一方向dx上延伸,与复位控制扫描线glrst在第二方向dy上排列配置。在一个检测元件3中,在第二方向dy上邻接的复位控制扫描线glrst与读出控制扫描线glrd之间,设置有光电转换元件30、多个晶体管以及电容cad。另外,电源信号线slsf和复位信号线slrst分别在第二方向dy上延伸,与输出信号线sl在第一方向dx上排列配置。

64.图5所示的光电转换元件30配置在设置有各种布线及各种晶体管的阵列基板2上,与各种晶体管的至少一部分重叠地设置,另外,设置在与电源信号线slsf、复位信号线slrst及读出控制扫描线glrd的至少一部分重叠的区域。

65.如图6所示,复位晶体管mrst包括半导体层61、源极电极62、漏极电极63和栅极电极64。半导体层61的一端与复位信号线slrst连接。半导体层61的另一端与连接布线slcn连接。复位信号线slrst的与半导体层61连接的部分作为源极电极62发挥功能,连接布线slcn的与半导体层61连接的部分作为漏极电极63发挥功能。栅极电极64与半导体层61对置。更

具体而言,在复位控制扫描线glrst设置有在第二方向dy上分支的两个分支部,半导体层61与复位控制扫描线glrst的两个分支部交叉。两个分支部在第一方向dx上相邻地设置。复位控制扫描线glrst的两个分支部的与半导体层61重叠的部分作为栅极电极64发挥功能。在半导体层61的与复位控制扫描线glrst的两个分支部重叠的部分形成通道区域。

66.连接布线slcn形成为倒l字状,包括在第一方向dx上延伸的部分和在第二方向dy上延伸的部分。连接布线slcn的在第一方向dx上延伸的部分的端部经由接触孔h2(参照图5)与光电转换元件30的阴极(n型半导体层33)连接。另外,复位晶体管mrst经由连接布线slcn的在第二方向dy上延伸的部分与源极跟随器晶体管msf的栅极连接。即,连接布线slcn与图4的节点n1对应。

67.源极跟随器晶体管msf具有半导体层65、源极电极67、漏极电极66以及栅极电极68。半导体层65的一端连接于电源信号线slsf。半导体层65的另一端经由连接布线slcna与读出晶体管mrd连接。电源信号线slsf的与半导体层65连接的部分作为漏极电极66发挥功能,连接布线slcna的与半导体层65连接的部分作为源极电极67发挥功能。

68.栅极电极68的一端经由接触孔与连接布线slcn连接。半导体层65与栅极电极68交叉。在半导体层65的与栅极电极68交叉的部分形成通道区域。

69.通过这样的构成,光电转换元件30的阴极(n型半导体层33)经由连接布线slcn与复位晶体管mrst及源极跟随器晶体管msf电连接。

70.读出晶体管mrd具有半导体层71、源极电极73、漏极电极72和栅极电极74。半导体层71的一端经由连接布线slcna与源极跟随器晶体管msf连接。半导体层71的另一端与输出信号线sl连接。输出信号线sl的与半导体层71连接的部分作为源极电极73发挥功能。连接布线slcna的与半导体层71连接的部分作为漏极电极72发挥功能。在读出控制扫描线glrd上连接有在第二方向dy上延伸的两个分支部。两个分支部在第一方向dx上相邻地设置。半导体层71与从读出控制扫描线glrd分支的两个分支部交叉。读出控制扫描线glrd的两个分支部作为栅极电极74发挥功能。在这样的构成中,源极跟随器晶体管msf以及读出晶体管mrd与输出信号线sl连接。

71.在俯视时,第一电极81以及第二电极82设置于与光电转换元件30重叠的区域且是不与复位晶体管mrst、源极跟随器晶体管msf以及读出晶体管mrd重叠的区域。第一电极81包括主部81a、连接部81b、副部81c和连结部81d。第二电极82包括主部82a、连接部82b、副部82c。主部81a与主部82a重叠设置,连接部81b与连接部82b重叠设置,副部81c与副部82c重叠设置。

72.主部81a和主部82a形成为具有构成第一电极81以及第二电极82的各部中的最大的面积,设置于由输出信号线sl、连接布线slcn、源极跟随器晶体管msf以及读出晶体管mrd围成的区域。第二电极82在主部82a的第二方向dy侧的端部经由四个接触孔h3与连接布线slcn的在第一方向dx上延伸的部分连接。由此,第二电极82经由连接布线slcn(节点n1)与光电转换元件30的阴极、复位晶体管mrst以及源极跟随器晶体管msf的栅极电连接。

73.连接部81b和连接部82b与连接布线slcn的在第二方向dy上延伸的部分交叉地设置。连接部81b将在第一方向dx上相邻的主部81a与副部81c连接。连接部82b将在第一方向dx上相邻的主部82a与副部82c连接。连接部81b以及连接部82b的第二方向dy上的宽度比主部81a以及主部82a的第二方向dy上的宽度小。

74.副部81c和副部82c设置在复位信号线slrst与电源信号线slsf之间。副部81c以及副部82c的第二方向dy上的宽度比连接部81b以及连接部82b的第二方向dy上的宽度大。

75.连结部81d将在第一方向dx上邻接的检测元件3的主部81a与副部81c连接。换言之,第一电极81与在第一方向dx上排列的多个检测元件3重叠,在第一方向dx上延伸。第一电极81在任意的部位与基准电位vcom连接。另外,第二电极82以检测元件3为单位分离地设置。即,在俯视时,第一电极81和第二电极82与光电转换元件30重叠。第一电极81具有与光电转换元件30分别重叠的多个主部81a和连接相邻的主部81a的连结部81d。另外,第二电极82呈岛状地形成于多个光电转换元件30的每一个。

76.通过这样的构成,第一电极81以及第二电极82分别在对置的主部81a与主部82a之间形成电容,进而,在对置的连接部81b与连接部82b、对置的副部81c与副部82c之间也形成电容,作为整体较大地形成电容cad。但是,并不限定于此,第一电极81以及第二电极82也可以不具有连接部81b,82b、副部81c、82c。

77.另外,第一电极81及第二电极82具有角部被倒角的倒角部81e、82e。即,在第一电极81和第二电极82的端部不形成尖锐的部分。因此,与第一电极81及第二电极82的角部形成为直角的情况相比,能够抑制电场在第一电极81及第二电极82的端部集中。因此,检测装置1能够抑制阵列基板2的制造工序中的esd(electro-static discharge:静电放电)的产生。

78.此外,图5以及图6所示的光电转换元件30、电容cad以及各晶体管的平面构成只不过是一个例子,能够适当变更。例如,多个晶体管的配置也可以不同。例如,在本实施方式中,半导体层65以及半导体层71分离地配置,但并不限定于此,源极跟随器晶体管msf以及读出晶体管mrd也可以由一个共用的半导体层形成。

79.另外,也可以根据各晶体管的配置,适当地变更第一电极81以及第二电极82的配置。另外,在图5和图6中,第二电极82的面积设置得比第一电极81的面积大,第二电极82的外周以包围第一电极81的周围的方式配置。但是,并不限定于此,第二电极82与第一电极81的面积的关系可以相反,也可以是相同的面积。

80.图7是图6的vii-vii'截面图。此外,在图7中,示出了检测元件3所具有的三个晶体管中的复位晶体管mrst的截面构成,但源极跟随器晶体管msf以及读出晶体管mrd的截面构成也与复位晶体管mrst相同。

81.基板21是绝缘基板,例如使用石英、无碱玻璃等玻璃基板。基板21具有第一主面s1和与第一主面s1相反侧的第二主面s2。在基板21的第一主面s1设置包括复位晶体管mrst的各种晶体管、各种布线(扫描线以及信号线)、第一电极81、第二电极82以及绝缘膜而形成阵列基板2。光电转换元件30排列在阵列基板2之上、即基板21的第一主面s1侧。

82.底涂膜22设置在基板21的第一主面s1上。底涂膜22、绝缘膜23、24、25以及绝缘膜27、28是无机绝缘膜,例如是氧化硅(sio2)、氮化硅(sin)等。

83.在复位晶体管mrst的截面构成中,半导体层61设置在底涂膜22之上。半导体层61例如使用多晶硅。但是,半导体层61并不限定于此,也可以是微晶氧化物半导体、非晶氧化物半导体、低温多晶硅(ltps:low temperature polycrystalline silicon)等。

84.绝缘膜23覆盖半导体层61而设置在底涂膜22之上。栅极电极64设置在绝缘膜23之上。此外,源极跟随器晶体管msf的栅极电极68也与栅极电极64同层地设置在绝缘膜23之

上。绝缘膜23是栅极绝缘膜,作为绝缘膜23的材料,能够使用teos(tetra ethyl ortho silicate:正硅酸乙酯)。复位控制扫描线glrst和读出控制扫描线glrd(参见图6)也设置在与栅极电极64相同的层中。绝缘膜24覆盖栅极电极64、68而设置在绝缘膜23之上。

85.复位晶体管mrst是栅极电极64设置于半导体层61的上侧的顶栅结构,但也可以是栅极电极64设置于半导体层61的下侧的底栅结构,还可以是栅极电极64设置于半导体层61的上侧以及下侧的双栅结构。

86.绝缘膜24及绝缘膜25覆盖栅极电极64而设置在绝缘膜23之上。源极电极62和漏极电极63设置在绝缘膜25之上。源极电极62及漏极电极63分别经由贯通绝缘膜23、24、25的接触孔而与半导体层61连接。源极电极62和漏极电极63例如由作为钛和铝的层叠结构的tialti或tial的层叠膜构成。

87.另外,各种信号线(输出信号线sl(参照图5)、电源信号线slsf以及复位信号线slrst)以及连接布线slcn与源极电极62以及漏极电极63设置在同层。连接布线slcn经由贯通绝缘膜24,25的接触孔而连接到源极跟随器晶体管msf的栅极电极68。

88.形成电容cad的第一电极81以及第二电极82利用构成晶体管(例如,复位晶体管mrst)的各层中的两个层而设置。在本实施方式中,第一电极81以及第二电极82在第三方向dz上设置于基板21与光电转换元件30之间。第二电极82设置在底涂膜22之上,在第三方向dz上隔着绝缘膜23与第一电极81对置。第一电极81与栅极电极64同层,由与栅极电极64相同的材料形成。第二电极82与半导体层61同层,由与半导体层61相同的材料形成。第二电极82具有比第一电极81大的面积,延伸到与连接布线slcn重叠的区域。第二电极82经由贯通绝缘膜23、24、25的四个接触孔h3与连接布线slcn连接。

89.由于第一电极81和第二电极82设置于与复位晶体管mrst相同的层,因此与在与复位晶体管mrst不同的层形成电容cad的构成相比,制造工序简单,能够实现检测装置1(阵列基板2)的薄型化。

90.绝缘膜26覆盖复位晶体管mrst等各种晶体管和电容cad而设置在绝缘膜25之上。绝缘膜26是由感光性丙烯酸等有机材料构成的有机绝缘膜。绝缘膜26比绝缘膜25厚。绝缘膜26与无机绝缘材料相比,高度差的覆盖性良好,能够使由各种晶体管和各种布线形成的高度差平坦化。

91.接着,对光电转换元件30的截面构成进行说明。光电转换元件30设置在绝缘膜26之上。具体而言,下部电极35设置在绝缘膜26之上,经由接触孔h2与连接布线slcn电连接。光电转换元件30与下部电极35连接。下部电极35例如能够采用钛(ti)以及氮化钛(tin)的层叠结构。下部电极35设置在基板21与光电转换元件30之间,因此下部电极35作为遮光层发挥功能,能够抑制来自基板21的第二主面s2侧的光向光电转换元件30的侵入。

92.光电转换元件30构成为包括具有光电动势效应的半导体层。具体而言,光电转换元件30的半导体层包括i型半导体层31、p型半导体层32及n型半导体层33。i型半导体层31、p型半导体层32以及n型半导体层33例如是非晶硅(a-si)。此外,半导体层的材料并不限定于此,也可以是多晶硅、微晶硅等。

93.p型半导体层32在a-si中掺杂杂质而形成p+区域。n型半导体层33在a-si中掺杂杂质而形成n+区域。i型半导体层31例如是非掺杂的本征半导体,具有比p型半导体层32以及n型半导体层33低的导电性。

94.在与基板21的表面垂直的方向(第三方向dz)上,i型半导体层31设置在n型半导体层33与p型半导体层32之间。在本实施方式中,在下部电极35之上依次层叠有n型半导体层33、i型半导体层31以及p型半导体层32。

95.由此,光电转换元件30的n型半导体层33经由下部电极35以及连接布线slcn与复位晶体管mrst以及源极跟随器晶体管msf电连接。

96.上部电极34设置在p型半导体层32之上。上部电极34例如是ito(indium tin oxide:氧化铟锡)等具有透光性的导电材料。绝缘膜27覆盖光电转换元件30及上部电极34而设置在绝缘膜26之上。在绝缘膜27的与上部电极34重叠的区域设置有接触孔h1。

97.连接布线36被设置在绝缘膜27之上,并经由接触孔h1而与上部电极34电连接。经由连接布线36向p型半导体层32供给基准电位vcom(参照图4)。

98.光电转换元件30设置在绝缘膜26之上,即设置在多个晶体管及电容cad的上侧。换言之,构成电容cad的第一电极81以及第二电极82由于由光电转换元件30的配置、形状等引起的限制少,因此能够利用不与多个晶体管重叠的区域以大面积形成。由此,能够增大电容cad的电容值。

99.绝缘膜28覆盖上部电极34以及连接布线36而设置在绝缘膜27之上。绝缘膜28作为抑制水分向光电转换元件30侵入的保护层而设置。进而,绝缘膜29覆盖多个光电转换元件30而设置在绝缘膜28之上。绝缘膜29是由有机材料形成的硬涂膜。绝缘膜29使由光电转换元件30、连接布线36形成的绝缘膜28的表面的高度差平坦化。

100.罩部件122设置成隔着粘接层125覆盖各种晶体管和光电转换元件30。粘接层125将绝缘膜29与罩部件122粘接。粘接层125例如是透光性的光学粘合片(oca:optical clear adhesive)。

101.如以上说明的那样,本实施方式的检测装置1具有:基板21;多个光电转换元件30,排列在基板21上;多个晶体管(源极跟随器晶体管msf、复位晶体管mrst以及读出晶体管mrd),包括半导体层61以及与半导体层61对置的栅极电极64,并与多个光电转换元件30分别对应地设置;以及第一电极81和第二电极82,在与基板21垂直的方向上设置于基板21与光电转换元件30之间,隔着绝缘膜23而对置。第一电极81与栅极电极64同层,第二电极82与半导体层61同层。

102.由此,在第一电极81与第二电极82之间形成电容cad,因此抑制曝光期间中的节点n1(光电转换元件30的阴极、源极跟随器晶体管msf的栅极以及复位晶体管mrst的源极或者漏极)的电位的降低。其结果是,检测装置1能够抑制从源极跟随器晶体管msf输出的信号的偏差。另外,第一电极81和第二电极82形成于与晶体管相同的层,因此与设置于与晶体管不同的层的构成相比,能够实现检测装置1(阵列基板2)的薄型化。

103.(第二实施方式)

104.图8是构成第二实施方式所涉及的检测元件的阵列基板的俯视图。此外,在以下的说明中,对与在上述的实施方式中说明的构成要素相同的构成要素标注相同的附图标记并省略重复的说明。

105.如图8所示,在第二实施方式的检测元件3a中,与上述的第一实施方式相比,构成电容cad的第一电极81a以及第二电极82a的构成不同。具体而言,第一电极81a具有主部81aa和连结部81ab。主部81aa设置在由输出信号线sl、电源信号线slsf、复位控制扫描线

glrst、源极跟随器晶体管msf以及读出晶体管mrd围成的区域。连结部81ab与各信号线交叉地在第一方向dx上延伸,将在第一方向dx上相邻的主部81aa连接。

106.第二电极82a与第一电极81a的主部81aa重叠设置。第二电极82a兼作连接布线slcn。即,第二电极82a的第二方向dy的一端侧与复位晶体管mrst的半导体层61连接。另外,第二电极82a的第二方向dy的一端侧经由接触孔h2(参照图5)与光电转换元件30的阴极电连接。进而,第二电极82a的第二方向dy的另一端侧与源极跟随器晶体管msf的栅极电极68电连接。

107.在第二实施方式中,第一电极81a也与基准电位vcom连接。第二电极82a作为节点n1发挥功能。另外,在第一电极81a设置有倒角部81ae。此外,第二电极82a也可以形成有倒角部。

108.图9是图8的ix-ix'截面图。如图9所示,在第二实施方式的检测装置1a中,第一电极81a与第二电极82a隔着绝缘膜24、25而对置。第一电极81a与栅极电极64同层,由与栅极电极64相同的材料形成。第二电极82a与源极电极62以及漏极电极63同层,由与源极电极62以及漏极电极63相同的材料形成。

109.另外,在本实施方式中,第一电极81a以及第二电极82a也在第三方向dz上设置于基板21与光电转换元件30之间。此外,在俯视时,第一电极81a和第二电极82a设置于不与多个晶体管重叠的区域中。

110.此外,在第二实施方式中,也可以与第一实施方式的构成组合。即,在图9中,在第一电极81a与基板21之间层叠有底涂膜22以及绝缘膜23,未设置电极,但也可以与第一实施方式同样地,在与半导体层61相同的层上设置与第一电极81a对置的第一电极81。在该情况下,在电容cad中,形成于第一电极81a与第二电极82a之间的电容和形成于第一电极81a与第一电极81之间的电容并联连接。由此,即使在检测元件3a的面积小的情况下,也能够确保电容cad。

111.(第三实施方式)

112.图10是示出第三实施方式的检测元件的俯视图。如图10所示,第三实施方式的检测元件3b具有第二电极82b。此外,在图10中,为了容易观察附图,用双点划线表示第二电极82b。

113.第二电极82b与上部电极34重叠设置,由对置的第二电极82b和上部电极34形成电容cad。即,上部电极34与上述的第一实施方式以及第二实施方式的第一电极81、81a对应。上部电极34与第一电极81、81a同样地与基准电位vcom连接。另外,第二电极82b以占据由邻接的两个输出信号线sl和邻接的两个复位控制扫描线glrst围成的区域的大部分区域的方式形成为矩形状。另外,在俯视时,第二电极82b以比光电转换元件30大的面积形成,经由接触孔h2a与连接布线slcn(参照图11)连接。

114.图11是构成第三实施方式所涉及的检测元件的阵列基板的俯视图。在图11中,用双点划线表示第二电极82b以及上部电极34的位置关系。如图11所示,第二电极82b以及上部电极34设置在与源极跟随器晶体管msf、读出晶体管mrd以及复位晶体管mrst重叠的区域。换言之,形成电容cad的电极设置于与多个晶体管不同的层,未设置于阵列基板2侧。第二电极82b和上部电极34在由输出信号线sl和复位控制扫描线glrst围成的每个区域中彼此分离地设置。

115.图12是图11的xii-xii'截面图。如图12所示,上部电极34设置在光电转换元件30之上,第二电极82b隔着绝缘膜28设置在上部电极34之上。第二电极82b延伸到不与光电转换元件30重叠的区域,经由贯通绝缘膜27、28的接触孔h2a与连接布线slcn连接。第二电极82b与上部电极34同样,例如由ito等具有透光性的导电材料形成。

116.第二电极82b设置于与复位晶体管mrst等多个晶体管重叠的区域,由多个晶体管以及各种布线引起的制约少。因此,在本实施方式中,与上述的第一实施方式以及第二实施方式相比,能够增大第二电极82b的面积。即,能够较大地形成电容cad。

117.另外,在本实施方式中,能够与上述的第一实施方式和第二实施方式中的至少一个组合。即,也可以在光电转换元件30与基板21之间且不与多个晶体管重叠的区域设置隔着绝缘膜而对置的第一电极和第二电极。

118.以上,对本发明的优选实施方式进行了说明,但本发明并不限定于这样的实施方式。在实施方式中公开的内容只不过是一例,在不脱离本发明的主旨的范围内能够进行各种变更。在不脱离本发明的主旨的范围内进行的适当的变更当然也属于本发明的技术范围。

119.附图标记说明

120.1、1a:检测装置;2:阵列基板;3、3a、3b:检测元件;10:传感部;15:扫描线驱动电路;16:信号线选择电路;21:基板;22:底涂膜;23、24、25、26、27、28、29:绝缘膜;30:光电转换元件;81:第一电极;82:第二电极;aa:检测区域;cs、cad:电容;cp:寄生电容;ga:周边区域;glrst:复位控制扫描线;glrd:读出控制扫描线;sl:输出信号线;slsf:电源信号线;slrst:复位信号线;mrst:复位晶体管;msf:源极跟随器晶体管;mrd:读出晶体管。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1