薄片型蓝藻光伏电池材料、制备方法和应用

1.本发明涉及生物光伏电池领域,尤其是涉及一种薄片型蓝藻光伏电池材料及制备方法和应用。

背景技术:

2.微生物燃料电池(microbial fuel cell,mfc)是一种利用微生物将有机物中的化学能直接转化成电能的装置。其基本工作原理是:在阳极室厌氧环境下,有机物在微生物作用下分解并释放出电子和质子,电子依靠合适的电子传递介体在生物组分和阳极之间进行有效传递,并通过外电路传递到阴极形成电流,而质子通过质子交换膜传递到阴极,氧化剂(一般为氧气)在阴极得到电子被还原与质子结合成水。

3.目前国内外较多研究生物燃料电池是使用异养型细菌将有机碳底物转化为电能输出。传统的生物光伏电池装置含有较大型储液器,通过重力作用将细胞沉积至电极表面。这种方法有设备重量大和体积大、沉淀过程漫长等缺陷,极大地限制了技术的可拓展性和应用性。

4.同时微生物燃料电池因为上述技术瓶颈,亟需解决小型可穿戴电子设备的供电技术中三个问题:一、需要定期更换电池或充电,即使是通过nfc无线充电的方式,也使设备使用者的空间活动范围受到限制;二、电池本身在可穿戴设备中占据了大部分的重量,增加使用者的身体负担;三、现有电池的硬质材料不符合人体工程学上的合理性,造成使用者体感不适。

技术实现要素:

5.本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种薄片型蓝藻光伏电池材料及制备方法和应用,本发明基于光合自养型蓝藻的生物光伏电池(bpv)可在不额外添加碳原料的情况下运行发电,通过有光照时的光合作用和无光照时含碳化合物氧化作用产生电子,更加绿色环保。

6.本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:

7.本技术方案的第一个目的是保护一种薄片型蓝藻光伏电池材料,依次包括蓝藻细菌涂层、导电浆料层、吸水凝胶层和镀铂碳材料层;

8.所述蓝藻细菌涂层和导电浆料层构成电池材料的阳极;

9.所述吸水凝胶层构成基质层;

10.所述镀铂碳材料层构成电池材料的阴极,且通过吸水凝胶层保持阳极与阴极隔离。

11.进一步地,所述吸水凝胶层构成电池结构中的盐桥。

12.进一步地,所述蓝藻细菌涂层释放的电子能够通过导电浆料层的诱导,从阳极流出,经过用电设备,到达电池阴极。

13.进一步地,所述蓝藻细菌涂层由蓝细菌菌液浓缩而成。

14.进一步地,所述蓝细菌生物膜面积密度为10~150g/m2。

15.进一步地,所述导电浆料层包括吸水基质层和涂设于吸水基质层上的多壁碳纳米管导电浆料层。

16.进一步地,所述吸水基质层为纸张或高吸水性树脂材料。

17.进一步地,所述蓝藻细菌涂层外表面还包覆有透气性高分子薄膜。

18.本发明的第二个目的是保护一种上述薄片型蓝藻光伏电池材料的制备方法,包括以下步骤:

19.s1:制备电池阴极,先使用nafion膜溶液与pt/c铂碳催化剂混合,之后将混合物涂覆在碳纸或碳布上;

20.s2:将制备完成的电池阴极在室温下放置24小时以上;

21.s3:制备电池阳极,将多壁碳纳米管导电浆料涂覆在吸水的基质上,如纸张、吸水的面料等,在室温下静置;

22.s4:静置后,将多壁碳纳米管导电浆料涂层上方的相同面积处叠涂蓝藻涂层,即组成电池阳极;

23.s5:将电池阳极片材和电池阴极片材分别置于片状吸水凝胶的上下侧,使得上侧阳极受到光照,或将电池阳极片材和电池阴极片材置于片状吸水凝胶的同侧,阴阳极不直接接触,保持一定距离。

24.进一步地,s1中涂覆的比例为:每100mm2的碳材料上,分别有5mg的10wt%pt/c和35μl nafion膜溶液。

25.本发明的第三目的是保护上述薄片型蓝藻光伏电池材料在柔性可穿戴设备中的应用。

26.与现有技术相比,本发明具有以下技术优势:

27.1.本技术与传统的生物光伏电池装置相比也更加轻质、灵活,技术的应用场景更为广泛。而技术中描述的薄片型蓝藻光伏电池材料离了储液器,属于半干式,大大减少了电池的体积和重量,增加了应用场景。

28.2.本技术的主要目的是使用薄片型蓝藻光伏电池材料实现电子设备的自供电,促进物联网或可穿戴传感网络的形成,本技术通过基于蓝藻光伏发电技术为电子设备持续提供电能,达到电子设备自供电的效果,而无需外部能源充电,使得使用者不受到任何空间限制,并且薄片型的电池材料重量小、厚度薄、具有柔性,应用在可穿戴设备中能够极大地增加舒适度。

29.3.本技术方案基于蓝藻细菌光合发电的原理,组成上述电池结构后可直接产电,无需添加碳底物构成燃料电池。

30.4.使用吸水凝胶作为电池结构中的盐桥,不仅取代了传统生物光伏电池的巨大储液器,减少材料体积和质量,并且能够为蓝藻细胞提供保持活性所需的水分。

31.5.电池整体为薄片型的柔性轻质材料,在应用方面的可拓展性强。

附图说明

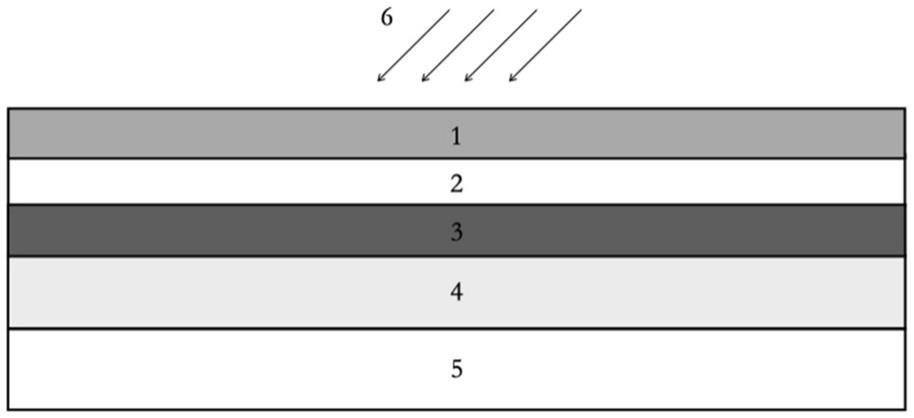

32.图1为本技术方案中实施例1中薄片型蓝藻光伏电池材料的结构示意图;

33.图2为本技术方案中实施例2中薄片型蓝藻光伏电池材料的结构示意图;

34.图3为实施例中制备的蓝藻光伏电池的实物图;

35.图4为实施例中制备的蓝藻光伏电池的电压测试实物图;

36.图5为实施例中制备的蓝藻光伏电池的电压和功率密度数据图。

37.图中:1、蓝藻细菌涂层,2、多壁碳纳米管导电浆料层,3、吸水基质层,4、吸水凝胶层,5、镀铂碳材料层,6、光照侧。

具体实施方式

38.本发明中的薄片型蓝藻光伏电池材料依次包括蓝藻细菌涂层1、导电浆料层、吸水凝胶层4和镀铂碳材料层5;蓝藻细菌涂层1和导电浆料层构成电池材料的阳极;吸水凝胶层4构成基质层;镀铂碳材料层5构成电池材料的阴极,且通过吸水凝胶层4保持阳极与阴极隔离。蓝藻细菌涂层1由蓝细菌菌液浓缩而成。蓝细菌生物膜面积密度为10~150g/m2。导电浆料层包括吸水基质层3和涂设于吸水基质层3上的多壁碳纳米管导电浆料层2。吸水基质层为纸张或高吸水性树脂材料。蓝藻细菌涂层1外表面还包覆有透气性高分子薄膜。

39.下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明,本技术方案中如未明确说明的制备手段、材料、结构或组成配比等特征,均视为现有技术中公开的常见技术特征。

40.实施例1

41.薄片型蓝藻光伏电池材料的结构截面图如1图所示。以片状的吸水凝胶作为基质层,其上有由蓝藻细菌涂层和多壁碳纳米管导电浆料涂层组成的电池阳极,以及镀铂碳材料构成的电池阴极,其中电池阳极与电池阴极不相接。蓝藻细菌释放的电子通过多壁碳纳米管导电涂层的诱导,从阳极流出,经过用电设备,到达电池阴极,阴极发挥催化氧化还原反应的作用。吸水凝胶作为电池盐桥,使得阴阳极之间能够进行离子交换。

42.薄片型蓝藻光伏电池材料的具体制备步骤为:

43.1.制备电池阴极,先使用5%nafion膜溶液与10wt%pt/c铂碳催化剂混合,后涂覆在碳纸或碳布上。比例为每100mm2的碳材料上,分别有5mg的10wt%pt/c和35μl nafion膜溶液;

44.2.将制备完成的电池阴极在室温下放置24小时以上;

45.制备电池阳极,将多壁碳纳米管导电浆料(本技术方案中使用hdctg201型号的多壁碳纳米管导电浆料)涂覆在吸水的基质上,如纸张、吸水的面料等,在室温下静置4小时以上;

46.3.静置后,在多壁碳纳米管导电浆料涂层上方的相同面积处叠涂蓝藻涂层,即组成电池阳极;

47.4.将电池阳极片材和电池阴极片材分别置于片状吸水凝胶的上下侧,上侧阳极受到光照。

48.5.薄片型蓝藻光伏电池材料制备完成。

49.实施例2

50.1.制备电池阴极,先使用5%nafion膜溶液与10wt%pt/c铂碳催化剂混合,后涂覆在碳纸或碳布上。比例为每100mm2的碳材料上,分别有5mg的10wt%pt/c和35μl nafion膜溶液;

51.2.将制备完成的电池阴极在室温下放置24小时以上;

52.3.制备电池阳极,将多壁碳纳米管导电浆料(本技术方案中使用hdctg201型号的多壁碳纳米管导电浆料)涂覆在吸水的基质上,如纸张、吸水的面料等,在室温下静置4小时以上;

53.4.静置后,在多壁碳纳米管导电浆料涂层上方的相同面积处叠涂蓝藻涂层,即组成电池阳极;

54.5.将电池阳极片材和电池阴极片材置于片状吸水凝胶的同侧,阴阳极不直接接触,保持一定距离。

55.薄片型蓝藻光伏电池材料的制备步骤如上述实施例中的制备方法完成,组成完整的电池结构后,将电池阴极和阳极分别与用电器的正负极相连,即可开始供电。

56.具体实验过程的,图3为实施例中制备的蓝藻光伏电池的实物图,图4为实施例中制备的蓝藻光伏电池的电压测试实物图,其中电压值可达0.373v,图5为实施例中制备的蓝藻光伏电池的电压和功率密度数据图,图5中:左、右两曲线分别为蓝细菌光伏发电材料单元的极化曲线与功率曲线,表现在有光照与无光照环境下的发电效能,均以无蓝细菌涂层的电池单元作为对照。每项数据测量的重复次数为9次(n=9)。

57.具体应用过程中可将该发电材料单元进行串并联来达到所需的电量,可以增大单个发电材料的面积,只要符合本技术中所描述的电池结构。该发电材料可为led灯珠供电以发光,为电子手表或电子时钟供电等,具体供电方案可视具体发电量而定。

58.上述的对实施例的描述是为便于该技术领域的普通技术人员能理解和使用发明。熟悉本领域技术的人员显然可以容易地对这些实施例做出各种修改,并把在此说明的一般原理应用到其他实施例中而不必经过创造性的劳动。因此,本发明不限于上述实施例,本领域技术人员根据本发明的揭示,不脱离本发明范畴所做出的改进和修改都应该在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1