连接器的制作方法

1.本公开涉及连接器。

背景技术:

2.专利文献1公开的连接器具备多个壳体。各壳体以使相互的对置面对置的状态在上下方向层积。在各壳体收纳有端子零件。端子零件与电线的端部连接。另外,将多个壳体层积而构成的连接器也在专利文献2~4中公开。现有技术文献专利文献

3.专利文献1:日本特开2019-67562号公报专利文献2:日本特开2017-4737号公报专利文献3:日本特开2004-335305号公报专利文献4:日本特开2004-241205号公报

技术实现要素:

发明要解决的课题

4.在专利文献1的情况下,在作业者捏住从上下层积的壳体各自的后表面引出的电线时,有可能各壳体被电线按压而变形。例如,上下层积的壳体的相互的对置面之间有可能打开,即、有可能产生所谓的开口。

5.因此,本公开以提供能抑制壳体变形的连接器为目的。用于解决课题的方案

6.本公开的连接器,具备:相互连结的第1壳体及第2壳体;和端子零件,与电线的端部连接,收纳于所述第1壳体,所述第1壳体及所述第2壳体分别具有将相互之间隔开的第1壁及第2壁,所述第1壳体具有:第1腔,在前后方向延伸;基准部,构成所述第1壁的一部分;以及第1开口部,位于所述基准部的后方,与所述第1腔连通,所述端子零件与所述电线的端部一起配置于所述第1腔的内部,所述第2壳体具有构成所述第2壁的一部分的限制部,所述限制部从所述第1开口部越过所述基准部而突出到所述第1腔的内部,所述限制部的突出方向的顶端与所述电线的端部对置地配置。发明效果

7.根据本公开,能够提供能抑制壳体变形的连接器。

附图说明

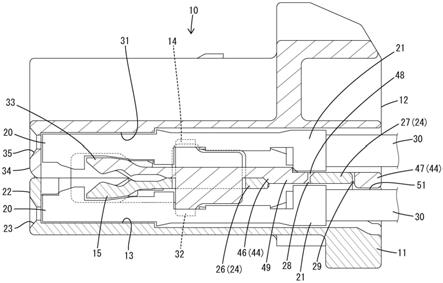

8.图1是实施例1的连接器的立体图。图2是连接器的剖视图。图3是第1壳体的俯视图。图4是第2壳体的仰视图。

图5是示出第2壳体相对于第1壳体朝向连结位置转动的中途的状态的侧视图。

具体实施方式

9.[本公开的实施方式的说明]首先,列举本公开的实施方式进行说明。本公开的连接器,(1)具备:相互连结的第1壳体及第2壳体;和端子零件,与电线的端部连接,收纳于所述第1壳体,所述第1壳体及所述第2壳体分别具有将相互之间隔开的第1壁及第2壁,所述第1壳体具有:第1腔,在前后方向延伸;基准部,构成所述第1壁的一部分;以及第1开口部,位于所述基准部的后方,与所述第1腔连通,所述端子零件与所述电线的端部一起配置于所述第1腔的内部,所述第2壳体具有构成所述第2壁的一部分的限制部,所述限制部从所述第1开口部越过所述基准部而突出到所述第1腔的内部,所述限制部的突出方向的顶端与所述电线的端部对置地配置。

[0010]

例如,当捏住从第1壳体及第2壳体各自的后表面引出的电线时,从第1壳体的后表面引出的电线向第2壳体侧移位,第1壳体及第2壳体的相互的对置面有可能变形而打开。然而,根据上述的结构,从第1壳体的后表面引出的电线通过与限制部接触,从而被抑制向第2壳体侧移位。其结果是,能够抑制在第1壳体的内部配置的电线的端部及端子零件倾斜,进而能够抑制第1壳体及第2壳体变形。特别是,当上述的结构是限制部突出到第1腔的内部,但是第1壳体及第2壳体相互连结前的状态时,能够从后方向第1腔插入端子零件,因此在将端子零件配置于第1腔的内部时,限制部的存在不成为障碍。

[0011]

(2)所述第1开口部也可以向所述第1壳体的后方开放。根据该结构,虽然从第1壳体的后表面引出的电线有可能从第1开口部向第2壳体侧较大地移位,但是通过在第1开口部配置限制部,能够有效地抑制电线移位。

[0012]

(3)也可以为,所述第1腔在所述第1壳体中在宽度方向排列配置有多个,所述第1开口部横跨多个所述第1腔而连通,所述限制部横跨多个所述第1腔而突出。根据该结构,也可以不将第1开口部及限制部按每个第1腔设置,所以能够简化连接器的结构。

[0013]

(4)也可以为,所述第2壳体具有第2腔,所述第2腔在前后方向延伸,并在宽度方向排列配置有多个,所述第2壁具有第2开口部,所述第2开口部位于所述限制部的前方,与所述第2腔连通,所述基准部配置于所述第2开口部的内部,所述限制部是在所述宽度方向延伸的肋状的壁。根据该结构,因为在第2壳体的第2开口部的后方设置有限制部,该限制部是在宽度方向延伸的肋状的壁,所以能够抑制第2壳体的刚性降低。另外,因为限制部配置于第1开口部的内部,并且基准部配置于第2开口部的内部,所以能够避免第1壳体及第2壳体在相互对置的方向大型化。

[0014]

[本公开的实施方式的详情]以下一边参照附图一边说明本公开的具体例。另外,本发明并不限定于这些例示,而通过权利要求书示出,意图包括与权利要求书等同的意思及范围内的所有变更。

[0015]

《实施例1》如图1及图2所示,实施例1的连接器10具备相互层积的第1壳体11和第2壳体12。第1壳体11和第2壳体12以相互连结的状态与未图示的对方壳体嵌合。另外,在以下说明中,上下方向以图2及图5的各图的上下方向为基准。宽度方向以图3及图4的各图的左右方向为基准。前后方向以图2及图5的各图的左侧为前侧。对方壳体相对于处于连结状态的第1壳体11和第2壳体12从前侧嵌合。

[0016]

(第1壳体11)第1壳体11配置于第2壳体12的下方。如图3所示,第1壳体11在俯视时呈矩形,成为在宽度方向细长的扁平形状。第1壳体11具有多个第1腔13。各第1腔13在第1壳体11的上表面局部地开口,在宽度方向排列配置。

[0017]

如图3所示,第1壳体11具有多个第1检测部14。各第1检测部14从第1壳体11的上表面突出,在宽度方向排列配置。另外,各第1检测部14以横跨邻接的第1腔13的方式配置。第1壳体11在比各第1检测部14靠前方具有多个第1矛状部15。各第1矛状部15在第1壳体11的上表面露出,配置于与各第1腔13对应的位置。

[0018]

如图2所示,从后方向第1腔13插入端子零件20。端子零件20与第1矛状部15卡止,初级地被限制从第1腔13脱离。端子零件20具有与电线30的端部连接的筒部21。电线30从第1壳体11向后方引出。

[0019]

如图1及图3所示,第1壳体11在宽度方向的两端侧具有向上方立起的一对侧壁16。各侧壁16呈在前后方向延伸的板形状。在各侧壁16的后端部高出一截地突出设置有第1锁定部17。如图3及图5所示,在第1锁定部17的内表面设置有在前后方向延伸的肋状的第1锁定突起18。

[0020]

如图1所示,在各侧壁16的前端部设置有第1支点部19。第1支点部19凹设于侧壁16的内表面,向前方开放。第1壳体11具有在宽度方向长的前壁22。在前壁22开口设置有与各第1腔13连通的多个突片插通口23。从前方向各突片插通口23插通未图示的对方端子零件的突片。对方端子零件的突片与配置于第1腔13内的端子零件20电连接。

[0021]

如图3所示,第1壳体11具有将各第1腔13的上表面覆盖的第1壁24。第1壁24在第1壳体11和第2壳体12连结时成为将与第2壳体12之间隔开的部分。第1壁24与配置于在宽度方向邻接的第1腔13间的第1隔壁25连结。具体地讲,第1壁24具有与各第1检测部14的前后相连的第1中间部26、和配置于比第1中间部26靠后方的基准部27。第1中间部26的前端与各第1矛状部15的根部连结。

[0022]

基准部27形成为在宽度方向延伸的带板状(肋状)。如图2所示,基准部27的下表面是沿着前后方向的平坦面,形成第1腔13的内表面。基准部27的下表面与端子零件20的筒部21靠近地配置。基准部27的上表面是沿着前后方向的平坦面,在第1壳体11和第2壳体12连结时形成后述的第2腔31的内表面。

[0023]

如图3所示,第1壳体11在第1中间部26与基准部27之间具有中间开口部28。进一步地,第1壳体11在比基准部27靠后方具有第1开口部29。各第1腔13的后部除了由基准部27覆盖的部分之外,从中间开口部28及第1开口部29向上方开放。第1开口部29向第1壳体11的后方开放。从第1壳体11向后方引出的电线30能够向第1开口部29侧移位。第1壳体11具有将第1开口部29的下表面封闭的板状的后部底壁52。

[0024]

(第2壳体12)第2壳体12配置于第1壳体11的上方。如图4所示,第2壳体12在仰视时呈矩形,成为在宽度方向细长的扁平形状。第2壳体12具有多个第2腔31。各第2腔31在第2壳体12的下表面局部地开口,在宽度方向排列配置。

[0025]

第2壳体12具有多个第2检测部32。各第2检测部32从第2壳体12的下表面突出,在宽度方向排列配置。另外,各第2检测部32横跨邻接的各第2腔31而配置。第2壳体12在比各第2检测部32靠前方具有多个第2矛状部33。各第2矛状部33在第2壳体12的下表面露出,配置于与各第2腔31对应的位置。如图2所示,从后方向第2腔31插入端子零件20。端子零件20的结构如上所述。另外,第2壳体12具有与第1壳体11同样的前壁34及多个突片插通口35。

[0026]

如图1所示,第2壳体12在上表面的宽度方向的中央侧具有从前端部向后方突出的锁臂36。锁臂36将对方壳体卡止,将连接器10和对方壳体保持为嵌合状态。

[0027]

如图4所示,第2壳体12在宽度方向的两端侧的侧面部39具有第2支点部37和第2锁定部38。第2锁定部38成对地配置于各侧面部39的后端侧。第2锁定部38在侧面部39中具有在前后方向延伸的肋状的第2锁定突起41。第2锁定突起41能够与第1锁定突起18卡止。

[0028]

第2支点部37成对地配置于各侧面部39的前端侧。如图4及图5所示,第2支点部37具有凹设于侧面部39的凹槽42。凹槽42向前方及后方开放。第2支点部37在凹槽42的内部具有转动部43。

[0029]

如图4所示,第2壳体12具有将各第2腔31的下表面覆盖的第2壁44。第2壁44在第1壳体11和第2壳体12连结时成为将与第1壳体11之间隔开的部分。第2壁44与配置于在宽度方向邻接的第2腔31间的第2隔壁45连结。具体地讲,第2壁44具有与各第2检测部32的前后相连的第2中间部46、和配置于比第2中间部46靠后方的限制部47。第2中间部46的前端形成各第2矛状部33的根部。如图2所示,在第1壳体11和第2壳体12连结时,第2中间部46的后端配置于比第1中间部26的后端靠后方。

[0030]

如图4所示,限制部47呈在宽度方向延伸的带板状(肋状),配置于第2壳体12的后端部。如图2所示,限制部47的后表面形成第2壳体12的后表面。限制部47的上表面是沿着前后方向的平坦面,形成第2腔31的内表面。限制部47的上表面与端子零件20的筒部21靠近地配置。限制部47的下表面是沿着前后方向的平坦面,在第1壳体11和第2壳体12连结时形成第1腔13的内表面。另外,限制部47的下表面也是能够限制电线30的动作的面。限制部47的下表面配置于比第2壁44的其他的下表面靠下方。限制部47的上下方向的厚度大于基准部27的上下方向的厚度。

[0031]

如图4所示,第2壳体12在第2中间部46与限制部47之间具有第2开口部48。各第2腔31的后部除了由限制部47覆盖的部分之外,从第2开口部48向下方开放。第2开口部48的前后方向的开口宽度小于基准部27的前后方向的长度。

[0032]

(第1壳体11和第2壳体12的连结方法及连结结构)在进行第1壳体11和第2壳体12的连结时,第2支点部37的转动部43从前方插入到第1支点部19内。在该状态下,第2壳体12以第1支点部19和第2支点部37的卡合位置为支点,从直立姿势经由倾斜姿势(参照图5)向水平姿势转动。

[0033]

当第2壳体12达到采取水平姿势的位置时,通过第1锁定突起18和第2锁定突起41的卡止,第1壳体11和第2壳体12停止在连结位置。

[0034]

在第1壳体11和第2壳体12已连结的状态下,如图2所示,第2检测部32从上方进入第1腔13,第1腔13内的端子零件20通过第2检测部32而二级防脱。同样,第1检测部14从下方进入第2腔31,第2腔31内的端子零件20通过第1检测部14而二级防脱。

[0035]

在第1壳体11和第2壳体12已连结的状态下,如图2所示,第2中间部46的厚壁的后部49从上方进入中间开口部28,并且基准部27从下方进入第2开口部48,且限制部47从上方进入第1开口部29。

[0036]

第1腔13和第2腔31在收纳大径的筒部21的后方区域中开口径变大。因此,需要将在第1腔13与第2腔31之间隔开的壁部分减薄而抑制连接器10高度变大。在这方面,当采用上述的结构时,因为构成第1壁24的一部分的限制部47和构成第2壁44的一部分的基准部27在前后方向排列配置,不会在上下方向重叠,所以能够抑制连接器10高度变大。

[0037]

另外,在第1壳体11和第2壳体12已连结的状态下,限制部47的下表面(突出方向的顶端)越过基准部27而配置于比基准部27的下表面靠下方。也就是说,限制部47的下表面位于较深地进入第1腔13的内部的位置。具体地讲,限制部47的下表面配置于比配置于第1腔13内的端子零件20的筒部21的上端靠下方。

[0038]

在此,电线30的端部与端子零件20一起收纳于第1腔13的内部。电线30的端部具有被抵接部51,被抵接部51配置于第1壳体11的后表面附近的引出跟前处。被抵接部51是电线30的包覆部分,与限制部47的下表面能抵接地靠近配置。在电线30沿着前后方向配置的情况下,限制部47的下表面与被抵接部51之间的距离小于限制部47的上表面与配置于第2腔31内的电线30的端部的对应部分之间的距离。

[0039]

例如,当作业者用手指捏住从第1壳体11和第2壳体12各自的后表面引出的各电线30时,配置于第1腔13的内部的电线30的端部将要向上方移位。假设当不能抑制该电线30向上方的移位时,则配置于第1腔13的内部的端子零件20前低后高地倾斜而按压第1腔13的下表面,第1壳体11和第2壳体12的相互的对置面之间有可能打开,即、有可能产生所谓的开口。

[0040]

然而,在本实施例1的情况下,当配置于第1腔13的内部的电线30的端部将要向上方移位时,则被抵接部51与限制部47的下表面接触,因此能够抑制电线30向上方移位。其结果是,能够避免在第1壳体11和第2壳体12的相互的对置面之间产生开口。

[0041]

特别是,在不存在限制部47的状态下,端子零件20插入到第1腔13的内部,因此也不会给端子零件20向第1腔13的插入动作带来障碍。

[0042]

另外,在本实施例1的情况下,多个第1腔13在第1壳体11中在宽度方向排列配置,一个第1开口部29横跨各第1腔13而连通,一个限制部47横跨各第1腔13而突出。因此,与第1开口部29及限制部47按每个第1腔13设置的情况相比,能够简化连接器10的结构。

[0043]

进一步地,在第2壳体12的第2开口部48的后方设置有在宽度方向延伸的肋状的限制部47,因此能够抑制第2壳体12的刚性降低。而且,因为限制部47配置于第1开口部29的内部,并且基准部27配置于第2开口部48的内部,所以能够避免第1壳体11及第2壳体12在上下方向大型化。

[0044]

[本公开的其他实施方式]应认为本次公开的实施方式在所有方面是例示,而不是限制性的。在上述实施方式的实施例1的情况下,第1壳体配置于第2壳体的下方,但是作为其

他的实施例,第1壳体也可以配置于第2壳体的上方。另外,第1壳体和第2壳体也可以在宽度方向并排地配置。在上述实施方式的实施例1的情况下,基准部和限制部在前后方向排列配置,但是作为其他的实施例,基准部和限制部也可以以在上下方向重叠的方式配置。在上述实施方式的实施例1的情况下,第2壳体相对于第1壳体转动地连结,但是作为其他的实施例,第1壳体和第2壳体也可以相互平行地从离开的状态靠近而连结。符号说明

[0045]

10:连接器11:第1壳体12:第2壳体13:第1腔14:第1检测部15:第1矛状部16:侧壁17:第1锁定部18:第1锁定突起19:第1支点部20:端子零件21:筒部22:前壁23:突片插通口24:第1壁25:第1隔壁26:第1中间部27:基准部28:中间开口部29:第1开口部30:电线31:第2腔32:第2检测部33:第2矛状部34:前壁35:突片插通口36:锁臂37:第2支点部38:第2锁定部39:侧面部41:第2锁定突起42:凹槽

43:转动部44:第2壁45:第2隔壁46:第2中间部47:限制部48:第2开口部49:后部51:被抵接部52:后部底壁

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1