半导体装置的制作方法

半导体装置

1.本技术以日本专利申请2021-036912(申请日2021年3月9日)为基础,从该申请享有优先的利益。本技术通过参照该申请,包含该申请的全部内容。

技术领域

2.本发明的实施方式涉及半导体装置。

背景技术:

3.例如,在晶体管等半导体装置中,期望特性的提高。

技术实现要素:

4.本发明的实施方式提供一种能够提高特性的半导体装置。

5.根据本发明的实施方式,半导体装置包含第一电极、第二电极、第三电极、第一导电部件、半导体部件以及第一绝缘部件。从所述第一电极向所述第二电极的方向沿着第一方向。所述第一导电部件包含第一导电部件端部及第一导电部件其他端部。所述第一导电部件端部在所述第一方向上位于所述第一电极与所述第一导电部件其他端部之间。所述第一导电部件端部的所述第一方向上的位置位于所述第一电极的所述第一方向上的位置与所述第三电极的所述第一方向上的位置之间。所述第一导电部件与所述第二电极及所述第三电极中的一方电连接。或者,所述第一导电部件能够与所述一方电连接。所述半导体部件包含第一导电型的第一半导体区域、第二导电型的第二半导体区域、及所述第一导电型的第三半导体区域。所述第一半导体区域包含第一部分区域及第二部分区域。所述第一部分区域在所述第一方向上位于所述第一电极与所述第二电极之间。所述第二半导体区域在所述第一方向上位于所述第一部分区域与所述第三半导体区域之间。所述第三半导体区域与所述第二电极电连接。从所述第三电极的一部分向所述第二半导体区域的第二方向与所述第一方向交叉。从所述第三电极的其他的一部分向所述第一部分区域的一部分的方向沿着所述第二方向。从所述第二部分区域向所述第一导电部件的方向沿着所述第一方向。从所述第一导电部件向所述第一部分区域的方向沿着所述第二方向。所述第一绝缘部件的至少一部分位于所述半导体部件与所述第三电极之间、以及所述半导体部件与所述第一导电部件之间。所述第一绝缘部件的至少一部分包含硅、氧及第一元素。所述第一元素包含从由氢、氦、氩和碳构成的组中选择的至少1种。所述第一绝缘部件包含第一位置、第二位置及第三位置。从所述第一导电部件端部向所述第一位置的方向沿着所述第二方向。所述第一位置在所述第一方向上位于所述第一电极与所述第二位置之间。所述第三位置在所述第一方向上位于所述第一位置与所述第二位置之间。所述第三位置处的所述第一元素的第三浓度比所述第一位置处的所述第一元素的第一浓度高,比所述第二位置处的所述第一元素的第二浓度高。

6.根据上述结构的半导体装置,能够提供能够提高特性的半导体装置。

附图说明

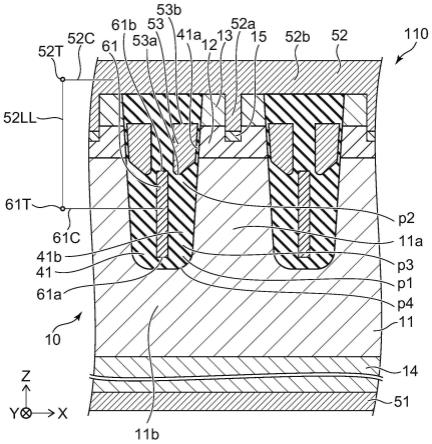

7.图1是例示第一实施方式的半导体装置的示意性剖视图。

8.图2是例示第一实施方式的半导体装置的示意性剖视图。

9.图3是例示第一实施方式的半导体装置的曲线图。

10.图4的(a)及图4的(b)是例示半导体装置的特性的曲线图。

11.图5是例示第一实施方式的半导体装置的曲线图。

12.图6是例示第二实施方式的半导体装置的示意性剖视图。

13.附图标记说明

14.10

…

半导体部件、11~15

…

第一~第五半导体区域、11a、11b

…

第一、第二部分区域、41

…

第一绝缘部件、41a、41b

…

第一、第二绝缘区域、51~53

…

第一~第三电极、52c

…

连接部件、52ll

…

连接部件、52t

…

端子、53c

…

连接部件、53t

…

端子、53a

…

第三电极端部、53b

…

第三电极其他端部、61

…

第一导电部件、61c

…

连接部件、61t

…

端子、61a

…

第一导电部件端部、61b

…

第一导电部件其他端部、110、111

…

半导体装置、c1

…

浓度、pe1

…

电位、rt1

…

厚度比、vb

…

耐压、d1、d2

…

第一、第二距离、dz

…

距离、p1~p4

…

第一~第四位置、pz

…

位置

具体实施方式

15.以下,参照附图对本发明的各实施方式进行说明。

16.附图是示意性或概念性的,各部分的厚度与宽度的关系、部分间的大小的比率等并不一定与现实相同。即使在表示相同部分的情况下,也有根据图面而将相互的尺寸或比率表示为不同的情况。

17.在本技术的说明书和各图中,对与关于已出现的图说明过的要素同样的要素赋予相同的附图标记,适当省略详细的说明。

18.(第一实施方式)

19.图1及图2是例示第一实施方式的半导体装置的示意性剖视图。

20.如图1所示,实施方式的半导体装置110包含第一电极51、第二电极52、第三电极53、第一导电部件61、半导体部件10及第一绝缘部件41。

21.从第一电极51向第二电极52的方向沿着第一方向。将第一方向设为z轴方向。将与z轴方向垂直的方向设为x轴方向。将与z轴方向及x轴方向垂直的方向设为y轴方向。

22.在一个例子中,第三电极53的第一方向(z轴方向)上的位置位于第一电极51的第一方向上的位置与第二电极52的第一方向上的位置之间。

23.第一导电部件61包含第一导电部件端部61a及第一导电部件其他端部61b。第一导电部件端部61a及第一导电部件其他端部61b是z轴方向上的端部。第一导电部件端部61a在第一方向上位于第一电极51与第一导电部件其他端部61b之间。第一导电部件端部61a例如是下端部。第一导电部件端部61a的第一方向上的位置位于第一电极51的第一方向上的位置与第三电极端部53a的第一方向上的位置之间。

24.在该例子中,第三电极53包含第三电极端部53a及第三电极其他端部53b。第三电极端部53a及第三电极其他端部53b是z轴方向上的端部。第三电极端部53a在第一方向(z轴方向)上位于第一电极51与第三电极其他端部53b之间。第三电极端部53a是第三电极53的

第一电极51侧的端部。第三电极端部53a例如是下端部。

25.在该例子中,第一导电部件端部61a的第一方向(z轴方向)上的位置位于第一电极51的第一方向上的位置与第三电极端部53a的第一方向上的位置之间。在该例子中,第一导电部件其他端部61b的第一方向上的位置位于第一电极51的第一方向上的位置与第三电极其他端部53b的第一方向上的位置之间。在该例子中,第一导电部件其他端部61b的第一方向上的位置位于第三电极端部53a的第一方向上的位置与第三电极其他端部53b的第一方向上的位置之间。第一导电部件61沿z轴方向延伸。

26.第一导电部件61与第二电极52及第三电极53中的一方电连接。或者,第一导电部件61能够与第二电极52及第三电极53中的一方电连接。在半导体装置110中,第一导电部件61与第二电极52电连接。

27.例如,如图1所示,第一导电部件61经由连接部件61c、连接部件52ll及连接部件52c与第二电极52电连接。这些连接部件可以设置于与图1所例示的截面不同的位置。例如,端子52t也可以经由连接部件52c而与第二电极52连接。端子61t也可以经由连接部件61c与第一导电部件61电连接。端子61t也可以通过连接部件52ll而与端子52t电连接。连接部件52ll也可以与半导体装置110分开设置。

28.半导体部件10例如位于第一电极51与第二电极52之间。半导体部件10例如包含硅等半导体。

29.半导体部件10包含第一导电型的第一半导体区域11、第二导电型的第二半导体区域12及第一导电型的第三半导体区域13。如图1所示,半导体部件10也可以还包含第四半导体区域14。如图1所示,半导体部件10也可以还包含第五半导体区域15。

30.例如,第一导电型为n型,第二导电型为p型。在实施方式中,也可以是:第一导电型为p型,第二导电型为n型。在以下的例子中,第一导电型为n型,第二导电型为p型。

31.第一半导体区域11包含第一部分区域11a及第二部分区域11b。例如,第一部分区域11a在第一方向(z轴方向)上位于第一电极51与第二电极52之间。

32.第二半导体区域12在第一方向(z轴方向)上位于第一部分区域11a与第三半导体区域13之间。例如,在第一电极51与第二电极52之间存在第一部分区域11a、第二半导体区域12及第三半导体区域13。第三半导体区域13与第二电极52电连接。

33.从第三电极53的一部分向第二半导体区域12的第二方向与第一方向交叉。第二方向例如是x轴方向。

34.从第三电极53的其他的一部分向第一部分区域11a的一部分的方向沿着第二方向(例如x轴方向)。

35.从第一半导体区域11的第二部分区域11b向第一导电部件61的方向沿着第一方向(z轴方向)。从第一导电部件61向第一部分区域11a的方向沿着第二方向(例如x轴方向)。

36.第四半导体区域14在第一方向(z轴方向)上设置于第一电极51与第一半导体区域11之间。第四半导体区域14是第一导电型(例如n型)。第四半导体区域14与第一电极51电连接。第四半导体区域14例如也可以包含半导体基板。

37.第四半导体区域14中的第一导电型的载流子浓度,比第一半导体区域11中的第一导电型的载流子浓度高。第一半导体区域11例如是n区域或n-区域。第四半导体区域14例如是n

+

区域。通过设置第四半导体区域14,能够降低第一电极51的电连接的电阻。例如,能够

得到较低的导通电阻。

38.第三半导体区域13中的第一导电型的载流子浓度,比第一半导体区域11中的第一导电型的载流子浓度高。第三半导体区域13例如是n

+

区域。

39.在设置第五半导体区域15的情况下,第五半导体区域15例如设置于第二半导体区域12与第二电极52之间。第五半导体区域15是第二导电型(例如p型)。第五半导体区域15中的第二导电型的载流子浓度,比第二半导体区域12中的第二导电型的载流子浓度高。例如,第二半导体区域12是p区域。第五半导体区域15是p

+

区域。通过设置第五半导体区域15,能够降低第二电极52的电连接的电阻。例如,能够得到较低的导通电阻。

40.在该示例中,第二电极52包含部分52a及部分52b。第五半导体区域15位于第二半导体区域12与部分52a之间。第三电极53位于第一电极51与部分52b之间。

41.第一绝缘部件41的至少一部分位于半导体部件10与第三电极53之间、及半导体部件10与第一导电部件61之间。例如,第一绝缘部件41包含第一绝缘区域41a及第二绝缘区域41b。第一绝缘区域41a例如在第二方向(例如x轴方向)上位于第三电极53与第二半导体区域12之间。第二绝缘区域41b位于第一导电部件61与半导体部件10之间。在该例子中,第一绝缘部件41的一部分位于第三电极53与部分52b之间。

42.例如,在第一电极51与第二电极52之间流动的电流能够通过第三电极53的电位来控制。第三电极53的电位例如是以第二电极52的电位为基准的电位。第一电极51例如作为漏极电极发挥功能。第二电极52例如作为源极电极发挥功能。第三电极53例如作为栅极电极发挥功能。第一绝缘区域41a例如作为栅极绝缘膜发挥功能。第一导电部件61例如作为场板发挥功能。半导体装置110例如是晶体管。

43.在实施方式中,第一绝缘部件41的至少一部分包含硅、氧及第一元素。第一元素包含从由氢、氦、氩和碳构成的组中选择的至少1种。在一个例子中,第一元素例如为氢或质子。

44.如图1所示,第一绝缘部件41包含第一位置p1、第二位置p2及第三位置p3。从第一导电部件端部61a向第一位置p1的方向沿着第二方向(例如x轴方向),第一位置p1的z轴方向上的位置(例如深度)与第一导电部件61的下端的深度对应。

45.第一位置p1在第一方向(z轴方向)上位于第一电极51与第二位置p2之间。第二位置p2比第一位置p1靠上。例如,第二位置p2与第一导电部件其他端部61b之间的沿着z轴方向的距离,比第二位置p2与第一导电部件端部61a之间的沿着z轴方向的距离短。

46.第三位置p3在第一方向(z轴方向)上位于第一位置p1与第二位置p2之间。在实施方式中,这些位置处的第一元素的浓度不同。第一元素的浓度沿着z轴方向变化。

47.以下,对第一元素的浓度的分布的例子进行说明。

48.图3是例示第一实施方式的半导体装置的曲线图。

49.图3例示半导体装置110中的第一元素(例如质子)的浓度。图3的横轴是沿着z轴方向的位置pz。位置pz对应于深度。纵轴是第一元素的浓度c1(对数显示)。

50.如图3所示,第一位置p1处的第一元素的浓度(第一浓度)高于第二位置p2处的第一元素的浓度(第二浓度)。第三位置p3处的第一元素的浓度(第三浓度)高于第一位置p1处的第一元素的第一浓度,且高于第二位置p2处的第一元素的第二浓度。例如,第三浓度是第一绝缘部件41中的第一元素的最高浓度。

51.第一元素例如能够作为正的电荷发挥功能。根据图3所例示那样的分布,获得较高的耐压。例如,有若在浅的位置(例如第二位置p2)处的第一元素的浓度(第二浓度)高则耐压变低的倾向。通过使浅的位置(例如第二位置p2)处的第一元素的浓度(第二浓度)降低,从而能够维持较高的耐压。另一方面,通过使深的位置(例如第一位置p1)处的第一元素的浓度(第一浓度)提高,从而能够将第一半导体区域11中的第一导电型的杂质浓度设定得较高。由此,能够降低导通电阻。在实施方式中,通过与深的位置相比在浅的位置降低第一元素的浓度,从而能够得到较高的耐压。得到较低的导通电阻。根据实施方式,能够提供能够提高特性的半导体装置。

52.并且,可知,通过在比第一位置p1靠上的第三位置p3提高第一元素的浓度,从而能够得到更高的耐压。关于第一元素的峰的位置与耐压之间的关系的例子,后述。

53.图3所例示的第一元素的分布例如通过对包含半导体部件10及第一绝缘部件41的加工体利用离子注入等方法导入第一元素而得到。在该情况下,也可以对半导体部件10的第一半导体区域11的一部分导入第一元素。

54.例如,如图1所示,第一绝缘部件41也可以包含第四位置p4。第四位置p4在第一方向(z轴方向)上位于第一电极51与第一位置p1之间。如图3所示,第四位置p4中的第一元素的浓度(第四浓度)低于第一位置p1中的第一元素的浓度(第一浓度)。第四位置p4例如是第一绝缘部件41的下端(与第一半导体区域11的第二部分区域11b接触的部分)。

55.如图3所示,第一半导体区域11的第二部分区域11b的至少一部分也可以包含第一元素。第二部分区域11b的至少一部分中的第一元素的浓度低于第四位置p4处的第一元素的浓度(第四浓度)。

56.例如,如图2及图3所示,将第一位置p1与第三位置p3之间的沿着第一方向(z轴方向)的距离设为第一距离d1。将第二部分区域11b与第一导电部件端部61a之间的沿着第一方向的距离设为距离dz。距离dz例如与第一导电部件61的下端(第一导电部件端部61a)的位置处的第一绝缘部件41的厚度对应。

57.在实施方式中,例如,第一距离d1超过距离dz的0倍且为3倍以下。第三位置p3处的第一元素的浓度(第三浓度)超过第一位置p1处的第一元素的浓度(第一浓度)的1倍且为10倍以下。

58.例如,如图2及图3所示,将第二位置p2与第一导电部件其他端部61b之间的沿着第一方向(z轴方向)的距离设为第二距离d2。将第二距离d2设为与距离dz(第二部分区域11b与第一导电部件端部61a之间的沿着第一方向的距离)相同。在这样的位置为第二位置p2的情况下,例如第一位置p1处的第一元素的浓度(第一浓度)例如为第二位置p2处的第一元素的浓度(第二浓度)的2倍以上且100倍以下。

59.通过这样的第一元素的分布,得到较高的耐压。得到较低的导通电阻。

60.以下,对于与第一元素的浓度的峰值位置与耐压之间的关系相关的模拟结果的例子进行说明。

61.图4的(a)及图4的(b)是例示半导体装置的特性的曲线图。

62.图4的(a)的横轴是z轴方向上的位置pz。在位置pz较小时,在图1中,与z轴方向上的上侧对应。

63.图4的(b)的横轴为厚度比rt1。厚度比rt1是第一距离d1相对于距离dz的比(d1/

dz)。第一距离d1是第一位置p1与第三位置p3之间的沿着第一方向的距离。距离dz是第二部分区域11b与第一导电部件端部61a之间的沿着第一方向的距离。在厚度比rt1为正时,第三位置p3与第一位置p1相比在图1中靠上侧。在厚度比rt1为负时,第三位置p3与第一位置p1相比在图1中靠下侧。

64.图4的(a)及图4的(b)的纵轴为耐压vb。在图4的(a)和图4的(b)中示出了以下的第一~第六结构cf1~cf6中的特性。

65.在第一~第三结构cf1~cf3中,第一绝缘部件41中的第一元素的浓度沿着z轴方向恒定,为1.0

×

10

16

cm-3

。在第一~第三结构cf1~cf3中,通过变更第一半导体区域11中的第一导电型的载流子浓度,从而能够控制导通电阻rona。在第一结构cf1中,以导通电阻rona成为24mωcm2的方式设定第一半导体区域11中的第一导电型的载流子浓度。在第二结构cf2中,以导通电阻rona成为25mωcm2的方式设定第一半导体区域11中的第一导电型的载流子浓度。在第三结构cf3中,以导通电阻rona成为26mωcm2的方式设定第一半导体区域11中的第一导电型的载流子浓度。

66.在第四~第六结构cf4~cf6中,第一绝缘部件41中的第一元素的浓度沿着z轴方向变化。即,第三浓度高于第一浓度且高于第二浓度。第一元素的浓度的分布具有图3所例示的形状。在第四~第六结构cf4~cf6中,通过变更第三浓度(最高浓度)及得到第三浓度的第三位置p3的z轴方向上的位置(深度),从而导通电阻rona发生变化。

67.在第四结构cf4中,应用第一结构cf1中的第一半导体区域11中的第一导电型的载流子浓度。在第四结构cf4中,以导通电阻rona成为24mωcm2的方式变更第三浓度(最高的浓度)及得到第三浓度的第三位置p3的z轴方向上的位置(深度)。

68.在第五结构cf5中,应用第二结构cf2中的第一半导体区域11中的第一导电型的载流子浓度。在第五结构cf5中,以导通电阻rona成为25mωcm2的方式变更第三浓度(最高的浓度)及得到第三浓度的第三位置p3的z轴方向上的位置(深度)。

69.在第六结构cf6中,应用第三结构cf3中的第一半导体区域11中的第一导电型的载流子浓度。在第六结构cf6中,以导通电阻rona成为26mωcm2的方式变更第三浓度(最高浓度)及得到第三浓度的第三位置p3的z轴方向上的位置(深度)。

70.在这些图中,示出了第一~第三结构cf1~cf3中的耐压vb。第一结构中的耐压vb约为111.4v。第二结构cf2中的耐压vb约为102.5v。第三结构cf3中的耐压vb约为112.5v。

71.如图4的(a)所示,在第四~第六结构cf4~cf6中,在得到最高浓度(第三浓度)的第三位置p3的位置pz比第四位置p4小时(即,为图1中上侧时),得到较高的耐压vb。在获得最高浓度(第三浓度)的第三位置p3的位置pz小于第一位置p1时(即,为图1中的上侧时),获得较高的耐压vb。

72.根据图4的(a),例如优选第一位置p1与第三位置p3的沿着第一方向的第一距离d1大于0μm且为1.2μm以下。

73.如图4的(b)所示,在第四~第六结构cf4~cf6中,在厚度比rt1为正、且大于0且为3以下时,得到较高的耐压vb。

74.图5是例示第一实施方式的半导体装置的曲线图。

75.图5例示半导体装置中的电位的分布。图5的横轴是沿着z轴方向的位置pz。纵轴为电位pe1。

dispersive x-ray spectroscopy)或二次离子质谱(sims,secondary ion mass spectrometry)等而得到。与半导体区域中的载流子浓度有关的信息例如通过扫描电容显微镜(scm,scanning capacitance microscopy)等而得到。第三浓度例如是在第一位置p1及第二位置p2通过的沿着第一方向(z轴方向)的直线上的第一绝缘部件41中的第一元素的最高浓度。与第一元素的相对浓度的变化有关的信息例如也可以通过光致发光分析等而得到。与第一元素的相对浓度的变化有关的信息也可以通过电子显微镜像而得到。

88.在实施方式中,与电位相关的信息例如通过sndp(scanning nonlinear dielectric potentiometry)、或efm(electrostatic force microscope)等的测定而得到。

89.实施方式可以包含以下的技术方案。

90.(技术方案1)

91.一种半导体装置,具备:

92.第一电极;

93.第二电极,从所述第一电极向所述第二电极的方向沿着第一方向;

94.第三电极;

95.第一导电部件,所述第一导电部件包含第一导电部件端部及第一导电部件其他端部,所述第一导电部件端部在所述第一方向上位于所述第一电极与所述第一导电部件其他端部之间,所述第一导电部件端部的所述第一方向上的位置位于所述第一电极的所述第一方向上的位置与所述第三电极的所述第一方向上的位置之间,所述第一导电部件与所述第二电极及所述第三电极中的一方电连接,或者所述第一导电部件能够与所述第二电极及所述第三电极中的一方电连接;

96.半导体部件,所述半导体部件包含第一导电型的第一半导体区域、第二导电型的第二半导体区域及所述第一导电型的第三半导体区域;以及

97.第一绝缘部件,所述第一绝缘部件的至少一部分位于所述半导体部件与所述第三电极之间、及所述半导体部件与所述第一导电部件之间,所述第一绝缘部件的至少一部分包含硅、氧及第一元素,所述第一元素包含从由氢、氦、氩及碳构成的组中选择的至少1种,所述第一绝缘部件包含第一位置、第二位置及第三位置,从所述第一导电部件端部向所述第一位置的方向沿着所述第二方向,所述第一位置在所述第一方向上位于所述第一电极与所述第二位置之间,所述第三位置在所述第一方向上位于所述第一位置与所述第二位置之间,所述第三位置处的所述第一元素的第三浓度高于所述第一位置处的所述第一元素的第一浓度,且高于所述第二位置处的所述第一元素的第二浓度,

98.在半导体部件中,

99.所述第一半导体区域包含第一部分区域及第二部分区域,

100.所述第一部分区域在所述第一方向上位于所述第一电极与所述第二电极之间,

101.所述第二半导体区域在所述第一方向上位于所述第一部分区域与所述第三半导体区域之间,

102.所述第三半导体区域与所述第二电极电连接,

103.从所述第三电极的一部分向所述第二半导体区域的第二方向与所述第一方向交叉,

104.从所述第三电极的其他的一部分向所述第一部分区域的一部分的方向沿着所述第二方向,

105.从所述第二部分区域向所述第一导电部件的方向沿着所述第一方向,

106.从所述第一导电部件向所述第一部分区域的方向沿着所述第二方向。

107.(技术方案2)

108.根据技术方案1所述的半导体装置,其中,所述第一浓度高于所述第二浓度。

109.(技术方案3)

110.根据技术方案1或2所述的半导体装置,其中,所述第三浓度是所述第一绝缘部件中的所述第一元素的浓度最高。

111.(技术方案4)

112.根据技术方案3所述的半导体装置,其中,所述第一位置与所述第三位置之间的沿着所述第一方向的第一距离,超过所述第二部分区域与所述第一导电部件端部之间的沿着所述第一方向的距离的0倍且为3倍以下。

113.(技术方案5)

114.根据技术方案3所述的半导体装置,其中,所述第一位置与所述第三位置之间的沿着所述第一方向的第一距离超过0μm且为1.2μm以下。

115.(技术方案6)

116.根据技术方案3所述的半导体装置,其中,所述第二位置与所述第一导电部件其他端部之间的沿着所述第一方向的第二距离,与所述第二部分区域与所述第一导电部件端部之间的沿着所述第一方向的距离相同,

117.所述第一浓度为所述第二浓度的2倍以上且108倍以下。

118.(技术方案7)

119.根据技术方案3至6中任一项所述的半导体装置,其中,所述第三浓度超过所述第一浓度的1倍且为10倍以下。

120.(技术方案8)

121.根据技术方案1至7中任一项所述的半导体装置,其中,所述第一绝缘部件还包含第四位置,

122.所述第四位置在所述第一方向上位于所述第一电极与所述第一位置之间,

123.所述第四位置处的所述第一元素的第四浓度低于所述第一浓度。

124.(技术方案9)

125.根据技术方案8所述的半导体装置,其中,所述第二部分区域的至少一部分包含所述第一元素,

126.所述第二部分区域的所述至少一部分中的所述第一元素的浓度低于所述第四浓度。

127.(技术方案10)

128.一种半导体装置,具备:

129.第一电极;

130.第二电极,从所述第一电极向所述第二电极的方向沿着第一方向;

131.第三电极;

132.第一导电部件,所述第一导电部件包含第一导电部件端部及第一导电部件其他端部,所述第一导电部件端部在所述第一方向上位于所述第一电极与所述第一导电部件其他端部之间,所述第一导电部件端部的所述第一方向上的位置位于所述第一电极的所述第一方向上的位置与所述第三电极的所述第一方向上的位置之间,所述第一导电部件与所述第二电极及所述第三电极中的一方电连接,或者所述第一导电部件能够与所述第二电极及所述第三电极中的一方电连接;

133.半导体部件,所述半导体部件包含第一导电型的第一半导体区域、第二导电型的第二半导体区域及所述第一导电型的第三半导体区域;以及

134.第一绝缘部件,所述第一绝缘部件包含所述第一位置、第二位置及第三位置,从所述第一导电部件端部向所述第一位置的方向沿着所述第二方向,所述第一位置在所述第一方向上位于所述第一电极与所述第二位置之间,所述第三位置在所述第一方向上位于所述第一位置与所述第二位置之间,所述第三位置处的第三电位比所述第一位置处的第一电位高,且比所述第二位置处的第二电位高,

135.在所述半导体部件中,

136.所述第一半导体区域包含第一部分区域及第二部分区域,

137.所述第一部分区域在所述第一方向上位于所述第一电极与所述第二电极之间,

138.所述第二半导体区域在所述第一方向上位于所述第一部分区域与所述第三半导体区域之间,

139.所述第三半导体区域与所述第二电极电连接,

140.从所述第三电极的一部分向所述第二半导体区域的第二方向与所述第一方向交叉,

141.从所述第三电极的其他的一部分向所述第一部分区域的一部分的方向沿着所述第二方向,

142.从所述第二部分区域向所述第一导电部件的方向沿着所述第一方向,

143.从所述第一导电部件向所述第一部分区域的方向沿着所述第二方向的所述半导体部件。

144.(技术方案11)

145.根据技术方案10所述的半导体装置,其中,所述第一电位高于所述第二电位。

146.(技术方案12)

147.根据技术方案10或11所述的半导体装置,其中,所述第三电位是所述第一绝缘部件中的电位的最高。

148.(技术方案13)

149.根据技术方案12所述的半导体装置,其中,所述第一位置与所述第三位置之间的沿着所述第一方向的第一距离,超过所述第二部分区域与所述第一导电部件端部之间的沿着所述第一方向的距离的0倍且为3倍以下。

150.(技术方案14)

151.根据技术方案12所述的半导体装置,其中,所述第一位置与所述第三位置之间的沿着所述第一方向的第一距离超过0μm且为1.2μm以下。

152.(技术方案15)

153.根据技术方案1至14中任一项所述的半导体装置,其中,所述第三半导体区域中的所述第一导电型的杂质浓度比所述第一半导体区域中的所述第一导电型的载流子浓度高。

154.(技术方案16)

155.根据技术方案1至15中任一项所述的半导体装置,其中,所述第三电极包含第三电极端部和第三电极其他端部,

156.所述第三电极端部在所述第一方向上位于所述第一电极与所述第三电极其他端部之间,

157.所述第一导电部件端部的所述第一方向上的所述位置,位于所述第一电极的所述第一方向上的所述位置与所述第三电极端部的所述第一方向上的所述位置之间。

158.(技术方案17)

159.根据技术方案16所述的半导体装置,其中,所述第一导电部件其他端部的所述第一方向上的所述位置位于所述第一电极的所述第一方向上的所述位置与所述第三电极其他端部的所述第一方向上的位置之间。

160.(技术方案18)

161.根据技术方案16或17所述的半导体装置,其中,所述第一导电部件其他端部的所述第一方向上的所述位置位于所述第三电极端部的所述第一方向上的所述位置与所述第三电极其他端部的所述第一方向上的位置之间。

162.(技术方案19)

163.根据技术方案1~18中任一项所述的半导体装置,其中,所述半导体部件还包含所述第一导电型的第四半导体区域,

164.所述第四半导体区域在所述第一方向上设置于所述第一电极与所述第一半导体区域之间,

165.所述第四半导体区域与所述第一电极电连接。

166.(技术方案20)

167.根据技术方案1~19中任一项所述的半导体装置,其中,所述半导体部件还包含所述第二导电型的第五半导体区域,

168.所述第五半导体区域设置于所述第二半导体区域与所述第二电极之间,

169.所述第五半导体区域中的所述第二导电型的载流子浓度,高于所述第二半导体区域中的所述第二导电型的载流子浓度。

170.根据实施方式,能够提供能够提高特性的半导体装置。

171.以上,一边参照具体例一边对本发明的实施方式进行了说明。但是,本发明并不限定于这些具体例。例如,关于半导体装置中包含的半导体部件、半导体区域、导电部件、电极及绝缘部件等的各要素的具体的构成,只要本领域技术人员通过从周知的范围中适当选择而同样地实施本发明、能够得到同样的效果,就包含在本发明的范围中。

172.此外,将各具体例的某两个以上的要素在技术上可能的范围中组合的形态也只要包含本发明的主旨就包含在本发明的范围中。

173.除此以外,本领域技术人员基于作为本发明的实施方式说明过的半导体装置适当进行设计变更而实施得到的全部的半导体装置也只要包含本发明的主旨,就属于本发明的范围。

174.除此以外,应了解的是,在本发明的思想范畴中,只要是本领域技术人员就能够想到各种变更例及修正例,关于这些变更例及修正例也属于本发明的范围。

175.说明了本发明的几个实施方式,但这些实施方式是作为例子提示的,不是要限定发明的范围。这些新的实施方式能够以其他各种各样的形态实施,在不脱离发明的主旨的范围内能够进行各种省略、替换、变更。这些实施方式及其变形包含在发明的范围及主旨中,并且包含在权利要求书所记载的发明和其等价的范围中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1