一种智能断路器的制作方法

1.本发明涉及断路器技术领域,具体涉及一种智能断路器。

背景技术:

2.具有自动重合闸功能的断路器用来对人进行间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁启动之用。

3.其中电流互感器是能够将大电流变成小电流,然后将小电流输出到智能检测系统的必不可少的一环,在智慧用电的今天,电流互感器是空气开关/断路器中非常重要的一个配件;其功能主要是将大电流按比例变换成标准小电流,以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。

4.零序互感器是指该用电回路的所有线路都穿过该互感器,在零序互感器监测用电设备工作时产生的电流时,如果出现线路漏电时,穿过互感器的电流回路中就会有不平衡电流流过而被零序互感器检测到,此信号就可以送入执行元件进行脱扣。

5.而目前的漏电断路器中,大多数都是将电流互感器和零序互感器进行分离设置,因此会导致整个断路器的体积变大。另外现有的断路器中大多数都是通过软连接的方式将引弧板和接线端子进行连接,但是软连接的时候其能够通过的电流大多数都是63a,载流量较小。

技术实现要素:

6.本发明的目的在于提供一种智能断路器,以解决上述问题。

7.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

8.一种智能断路器,其特征在于,包括至少一个断路器模块以及重合闸模块,所述断路器模块内形成有空腔,所述空腔内设置有零序互感器和电流互感器,所述电流互感器和零序互感器之间内嵌式设置,所述电流互感器设置在所述零序互感器的内侧,所述电流互感器和零序互感器同心设置,且所述空腔位于所述断路器模块的出线端的内侧。

9.本发明进一步设置,所述断路器模块的两侧设置有接线端子,靠近操作机构一侧的所述接线端子内设置有接线板,所述接线板上连接有导流件,所述导流件的另外一端连接有引弧板,所述引弧板的一端向灭弧系统下方设置延伸,所述导流件包括第一连接部以及第二连接部,所述第一连接部与所述接线板连接,所述第二连接部与所述引弧板的上部连接,其中所述第二连接部向壳体底部延伸。

10.本发明进一步设置,所述断路器模块上设置有插接槽,相对应的所述导流件的第二连接部向插接槽一侧延伸形成插接板,所述插接板与所述插接槽适配安装。

11.本发明进一步设置,所述第二连接部的底部两侧分别设置有固定螺丝和压紧弹簧,所述固定螺丝设置在所述断路器模块的固定孔内,所述压紧弹簧两端另一端与所述断路器模块的其中一个壳体的内壁相抵。

12.本发明进一步设置,还包括设置在断路器模块内的操作机构,所述操作机构包括安装支架,所述安装支架上铰接有动触头,所述断路器模块内对应所述动触头设置有静触头,断路器模块内还设置有引弧板,所述引弧板的一端向动触头一侧延伸,另外一端延伸至灭弧室下方,所述引弧板向动触头延伸形成有第一折弯部和第二折弯部,所述第二折弯部的斜度与所述动触头断开状态下的斜度一致,所述动触头向第一折弯部一侧伸长1.5mm形成延伸部。

13.本发明进一步设置,所述重合闸模块包括重合闸壳体,所述重合闸壳体上设置有脱扣组件,所述脱扣组件联动连接有手动操作组件、电动操作组件以及电磁操作组件,所述脱扣组件包括脱扣杆件以及脱扣轴,所述脱扣杆件与所述脱扣轴同步转动,所述脱扣杆件包括第一接触部、第二接触部以及第三接触部,所述第一接触部与所述手动操作组件联动,所述第二接触部与所述电动操作组件联动,所述第三接触部与所述电磁操作组件联动,所述第一接触部和第二接触部位于同一延伸块上,其中所述第一接触部和第二接触部分别位于延伸块的两端,所述第一接触部所在高度高于所述第二接触部的高度,所述第三接触部位于所述延伸块的上方且套设于所述脱扣轴,所述第三接触部还连接有导向轴,相对应的所述重合闸壳体上形成与供导向轴转动的导向孔,所述导向轴沿导向孔移动。

14.本发明进一步设置,所述电动操作组件位于所述脱扣组件的一侧,所述电动脱扣组件包括驱动电机、蜗杆、蜗轮以及末端传动齿轮,所述驱动电机的输出端连接蜗杆连接,所述蜗杆与所述蜗轮啮合,所述蜗轮与所述末端传动齿轮之间设置有若干中间齿轮,所述末端传动齿轮的底部形成有与第二接触部适配的拨块。

15.本发明进一步设置,所述手动操作组件位于所述脱扣组件的另一侧,且转动安装在所述重合闸壳体上,所述手动操作组件上形成有第一接触部联动的拨杆。

16.本发明进一步设置,所述电磁操作组件位于所述第三接触部的一侧,所述电磁操作组件的顶杆与所述第三接触部联动。

17.本发明包括以下至少一种有益效果:

[0018]1‑

本发明将电流互感器和零序互感器通过内嵌的方式实现,充分利用了彼此之间的空间,同时降低了整个断路器的体积,实现了漏电断路器的小型化以及能够降低其生产成本;

[0019]2‑

本发明通过设置一个导流件实现引弧板和接线板连接,增加了导通的面积提高了载流量,从而实现了导通电流从63a提升至125a。

[0020]3‑

本发明在引弧板上形成一个第一折弯部,同时向动触头向第一折弯部在原有的基础上延伸加长1.5mm,增大了开距保证了安全性能。

[0021]4‑

本发明在保留了原有的电动操作组件进行脱扣的方式的基础上增加了其他两种脱扣方式,第一种为通过手动操作组件进行手动脱扣;其二为通过电磁操作组件进行脱扣;增加了脱扣的方式;

[0022]5‑

根据脱扣方式对脱扣组件进行改良,分别设置相应的第一接触部、第二接触部以及第三接触部实现与各自操作组件的联动。

附图说明

[0023]

此处所说明的附图用来提供对本技术的进一步理解,构成本技术的一部分,本申

请的示意性实施例及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。在附图中:

[0024]

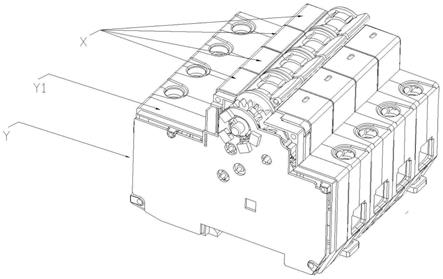

图1为本发明实施例的立体示意图;

[0025]

图2本发明实施例断路器模块的结构示意图;

[0026]

图3为图2中a处的放大图;

[0027]

图4为本发明实施例断路器模块的中导流件安装示意图;

[0028]

图5为本发明实施例重合闸模块的主视图;

[0029]

图6为本发明实施例电动操作组件的示意图;

[0030]

图7为本发明实施例手动操作组件脱扣时的示意图;

[0031]

图8为本发明实施例重合闸模块的一侧视角的立体图;

[0032]

附图标记:x、断路器模块;y、重合闸模块;y1、重合闸壳体;10、空腔;20、零序互感器;30、电流互感器;40、接线端子;50、导流件;501、第一连接部;502、第二连接部;60、引弧板;70、接线板;80、插接槽;90、插接板;100、固定螺丝;110、压紧弹簧;120、固定孔;130、操作机构;140、安装支架;150、动触头;160、静触头;170、第一折弯部;180、第二折弯部;190、脱扣组件;1901、脱扣杆件;1901a、第一接触部;1901b、第二接触部;1901c、第三接触部;1902、脱扣轴;200、手动操作组件;210、电动操作组件;220、电磁操作组件;230、延伸块;240、导向轴;250、导向孔;260、驱动电机;270、蜗杆;280、蜗轮;290、末端传动齿轮;300、中间齿轮;310、拨杆;320、安装孔;330、安装柱;340、顶杆;350、拨块;

具体实施方式

[0033]

以下将配合附图及实施例来详细说明本技术的实施方式,借此对本技术如何应用技术手段来解决技术问题并达成技术功效的实现过程能充分理解并据以实施。

[0034]

如图1

‑

8所示,一种智能断路器,包括至少一个断路器模块x以及重合闸模块y,所述断路器模块x内形成有空腔10,所述空腔10内设置有零序互感器20和电流互感器30,所述电流互感器30和零序互感器20之间内嵌式设置,所述电流互感器30设置在所述零序互感器20的内侧,所述电流互感器30和零序互感器20同心设置,且所述空腔10位于所述断路器模块x的出线端的内侧。

[0035]

另外本发明还提供如下技术内容:

[0036]

所述断路器模块x的两侧设置有接线端子40,靠近操作机构130一侧的所述接线端子40内设置有接线板70,所述接线板70上连接有导流件50,所述导流件50的另外一端连接有引弧板60,所述引弧板60的一端向灭弧系统下方设置延伸,所述导流件50包括第一连接部501以及第二连接部502,所述第一连接部501与所述接线板70连接,所述第二连接部502与所述引弧板60的上部连接,其中所述第二连接部502向壳体底部延伸。

[0037]

所述断路器模块x上设置有插接槽80,相对应的所述导流件50的第二连接部502向插接槽80一侧延伸形成插接板90,所述插接板90与所述插接槽80适配安装。

[0038]

所述第二连接部502的底部两侧分别设置有固定螺丝100和压紧弹簧110,所述固定螺丝100设置在所述断路器模块x的固定孔120内,所述压紧弹簧110两端另一端与所述断路器模块x的其中一个壳体的内壁相抵。

[0039]

其次本发明还包括设置在断路器模块x内的操作机构130,所述操作机构130包括安装支架140,所述安装支架140上铰接有动触头150,所述断路器模块x内对应所述动触头

150设置有静触头160,断路器模块x内还设置有引弧板60,所述引弧板60的一端向动触头150一侧延伸,另外一端延伸至灭弧室下方,所述引弧板60向动触头150延伸形成有第一折弯部170和第二折弯部180,所述第二折弯部180的斜度与所述动触头150断开状态下的斜度一致,所述动触头150向第一折弯部170一侧伸长1.5mm形成延伸部。

[0040]

所述重合闸模块y包括重合闸壳体y1,所述重合闸壳体y1上设置有脱扣组件190,所述脱扣组件190联动连接有手动操作组件200、电动操作组件210以及电磁操作组件220,所述脱扣组件190包括脱扣杆件1901以及脱扣轴1902,所述脱扣杆件1901与所述脱扣轴1902同步转动,所述脱扣杆件1901包括第一接触部1901a、第二接触部1901b以及第三接触部1901c,所述第一接触部1901a与所述手动操作组件200联动,所述第二接触部1901b与所述电动操作组件210联动,所述第三接触部1901c与所述电磁操作组件220联动,所述第一接触部1901a和第二接触部1901b位于同一延伸块230上,其中所述第一接触部1901a和第二接触部1901b分别位于延伸块230的两端,所述第一接触部1901a所在高度高于所述第二接触部1901b的高度,所述第三接触部1901c位于所述延伸块230的上方且套设于所述脱扣轴1902,所述第三接触部1901c还连接有导向轴240,相对应的所述重合闸壳体y1上形成与供导向轴240转动的导向孔250,所述导向轴240沿导向孔250移动。

[0041]

所述电动操作组件210位于所述脱扣组件190的一侧,所述电动脱扣组件190包括驱动电机260、蜗杆270、蜗轮280以及末端传动齿轮290,所述驱动电机260的输出端连接蜗杆270连接,所述蜗杆270与所述蜗轮280啮合,所述蜗轮280与所述末端传动齿轮290之间设置有若干中间齿轮300,所述末端传动齿轮290的底部形成有与第二接触部1901b适配的拨块350。

[0042]

上述技术方案中,电动操作组件210实现脱扣的原理如下:当线路板检测到信号时,驱动电机260转动,通过蜗轮280蜗杆270以及中间齿轮300的啮合传动,末端传动齿轮290转动,转动过程中,拨块350推动第二接触部1901b转动,此时脱扣轴1902与其同步转动,实现脱扣;当电机反转时,拨块350反向推动第二接触部1901b,就可以将脱扣状态解除;

[0043]

所述手动操作组件200位于所述脱扣组件190的另一侧,且转动安装在所述重合闸壳体y1上,所述手动操作组件200上形成有第一接触部1901aa联动的拨杆310,具体的来说手动操作组件200上形成有安装孔320,壳体上形成一个安装柱330,手动操作组件200通过安装柱330和安装孔320安装在壳体上,并能够绕安装柱330转动,另外手动操作组件200的上端面要略高于壳体所在平面a的高度,方便通过手动的方式拨动手动操作组件200;拨动手动操作组件200作用于第一接触部1901a,使其脱扣即可;而在手动操作组件200当中,脱扣杆的复位是通过在断路器本体内实现的,脱扣杆在断路器本体内连接有弹簧,通过弹簧的作用进行复位;

[0044]

所述电磁操作组件220位于所述第三接触部1901c的一侧,所述电磁操作组件220的顶杆340与所述第三接触部1901c联动。具体的来说电磁操作组件220通过断路器模块x中的零序互感器20检测到漏电信号,然后电磁操作组件220中的顶杆340移动,推动第三接触部1901c移动,实现脱扣杆和脱扣轴1902转动;具体如图所示;

[0045]

根据上述技术方案,本发明能够获得如下效果:

[0046]1‑

本发明将电流互感器30和零序互感器20通过内嵌的方式实现,充分利用了彼此之间的空间,同时降低了整个断路器的体积,实现了漏电断路器的小型化以及能够降低其

生产成本;

[0047]2‑

本发明通过设置一个导流件50实现引弧板60和接线板70连接,增加了导通的面积提高了载流量,从而实现了导通电流从63a提升至125a。

[0048]3‑

本发明在引弧板60上形成一个第一折弯部170,同时向动触头150向第一折弯部170在原有的基础上延伸加长1.5mm,增大了开距保证了安全性能。

[0049]4‑

本发明在保留了原有的电动操作组件210进行脱扣的方式的基础上增加了其他两种脱扣方式,第一种为通过手动操作组件200进行手动脱扣;其二为通过电磁操作组件220进行脱扣;增加了脱扣的方式;

[0050]5‑

根据脱扣方式对脱扣组件190进行改良,分别设置相应的第一接触部1901a、第二接触部1901b以及第三接触部1901c实现与各自操作组件的联动。

[0051]

如说明书及权利要求当中使用了某些词汇来指称特定组件。本领域技术人员应可理解,硬件制造商可能会用不同名词来称呼同一个组件。本说明书及权利要求并不以名称的差异来作为区分组件的方式,而是以组件在功能上的差异来作为区分的准则。如在通篇说明书及权利要求当中所提及的“包含”为一开放式用语,故应解释成“包含但不限定于”。“大致”是指在可接收的误差范围内,本领域技术人员能够在一定误差范围内解决所述技术问题,基本达到所述技术效果。

[0052]

上述说明示出并描述了本发明的若干优选实施例,但如前所述,应当理解本发明并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述发明创造的构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本发明的精神和范围,则都应在本发明所附权利要求的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1