电连接器的制作方法

电连接器

【技术领域】

1.本发明涉及一种电子装置,尤其涉及一种具有电连接器组件及包围电连器组件的金属壳体的电子装置,所述电连接器组件包括上连接器单元和下连接器单元,每各所述连接器单元均包括设有多个折弯的信号端子和多个平面下料的接地端子的端子模块。

背景技术:

2.美国专利第us10,461,475号公开了一种qsfp-dd(quad small form factor pluggable double density)双对接端口的电连接器,其包括设有多条横向接地条,分别以机械和电气方式连接到相应的接地端子,以抗emi(电磁干扰)。2020年7月18日提交的临时申请63/053,611也公开了类似的概念,总之,为了增加emi屏蔽效果,需要在横向上每一个相邻的差分对信号端子之间设置一个较大的屏蔽板。为了更好的si(信号完整性)性能,优选地将冲压后弯折形成的信号端子以边缘耦合方式设置。因此,实有必要对前述电连接器进行改良以解决现有技术中的缺陷。

技术实现要素:

3.本发明主要目的是提供一种电连接器,其端子模块的屏蔽性能较好。

4.为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:一种电连接器,其包括绝缘壳体及收容在所述绝缘壳体中的端子模块,所述绝缘壳体设有沿前向后方向接收对接插头的前对接端口,所述端子模块包括第一端子部和第二端子部,所述第一端子部包括一对第一差分信号端子和固定所述一对第一差分信号端子的第一绝缘条,每个所述第一差分信号端子均包括第一信号对接部、用于安装到外部印刷电路板的第一信号安装部以及连接在所述第一信号对接部和所述第一信号安装部之间的第一信号本体部,所述第二端子部包括一对第二差分信号端子和固定所述一对第二差分信号端子的第二绝缘条,每个所述第二差分信号端子均包括第二信号对接部、用于安装到外部印刷电路板的第二信号安装部以及连接在所述第二信号对接部和所述第二信号安装部之间的第二信号本体部,进一步包括屏蔽件,所述屏蔽件与所述第一绝缘条相固定,所述屏蔽件包括第一接地对接部、第一接地尾部及在第一接地对接部和第一接地尾部之间延伸的接地本体部,所述第一接地对接部与一对所述第一信号对接部相邻且对齐设置,所述第一接地尾部与一对所述第一信号安装部相邻且对齐设置。

5.为解决上述技术问题,本发明也可采用如下技术方案:一种电连接器,其包括绝缘壳体及收容在所述绝缘壳体中的第一端子模块和第二端子模块,所述第一端子模块包括第一端子部、第二端子部及第一屏蔽件,所述第一端子部包括多对第一差分信号端子和与所述多对第一差分信号端子一体成型的第一绝缘条,每个所述第一差分信号端子均包括第一信号对接部,所述第二端子部包括多对第二差分信号端子和与所述多对第二差分信号端子一体成型的第二绝缘条,每个所述第二差分信号端子均包括第二信号对接部,所述第一屏蔽件连接于所述第一绝缘条和所述第二绝缘条,所述第一屏蔽件包括第一接地对接部和第

二接地对接部,所述第一接地对接部设置在相邻的两对所述第一差分信号端子之间并与所述第一信号对接部对齐,所述第二接地对接部设置在相邻的两对所述第二差分信号端子之间并与所述第二信号对接部对齐,所述第二端子模块包括第三端子部、第四端子部及及第二屏蔽件,所述第三端子部包括多对第三差分信号端子和与所述多对第三差分信号端子一体成型的第三绝缘条,每个所述第三差分信号端子均包括与所述第一信号接部相对的第三信号对接部,所述第四端子部包括多对第四差分信号端子和与所述多对第四差分信号端子一体成型的第四绝缘条,每个所述第四差分信号端子均包括与所述第二信号对接部相对的第四信号对接部,所述第二屏蔽件连接于所述第三绝缘条和第四绝缘条,所述第二屏蔽件包括第三接地对接部和第四接地对接部,所述第三接地对接部设置在两对相邻的所述第三差分信号端子之间并与所述第三信号对接部对齐,所述第四接地对接部设置在两对相邻的所述第四差分信号端子之间并与所述第四信号对接部对齐。

6.为解决上述技术问题,本发明也可采用如下技术方案:一种电连接器,其包括绝缘壳体及收容在所述绝缘壳体中的端子模块,所述绝缘壳体设有后收容空间和前对接端口,所述端子模块收容在收容空间内并包括上端子单元和下端子单元,所述上端子单元和所述下端子单元中的每一个均包括前/外端子部、后/内端子部和夹在他们之间的屏蔽板部,所述前/外端子部包括多对差分信号端子和通过嵌件成型与所述多对差分信号端子一体成型的绝缘横条,所述后/内端子部包括多对差分信号端子和通过嵌件成型与所述多对差分信号端子一体成型的另一绝缘横条,所述屏蔽板部包括多个金属屏蔽板,每个所述金属屏蔽板在垂直于横向方向的竖直平面中延伸并且包括位于其前部区域的前接地对接部和后接地对接部,在前对接插口中沿横向,前接地对接部与前/外端子部的差分信号端子的接触部对齐,后接地对接部与后/内端子部的差分对信号端子的接触部对齐。

7.与现有技术相比,本发明可达成如下技术效果:本发明的电连接器通过将所述端子模块的屏蔽件的接地对接部与信号端子的信号对接部对齐设置,将所述接地端子的接地尾部与所述信号端子的信号安装部相邻且对齐设置,以提高端子模块的屏蔽性能。

【附图说明】

8.图1是符合本发明的电子装置安装在电路板上的立体图。

9.图2是图1所示的电子装置去除金属壳体后安装在电路板上的立体图。

10.图3是图2所示的电子装置安装在电路板上的侧视图。

11.图4是图1所示的电子装置安装在电路板上的分解图。

12.图5是图4所示的电子装置安装在电路板上的另一视角的分解图。

13.图6是图4所示的电连接器组件的端子模块安装在电路板上的立体图。

14.图7是图6所示的电连接器组件的端子模块的局部放大图。

15.图8是图1所示的电连接器组件的上连接器单元与下连接器单元相分离安装在电路板上的立体图。

16.图9是图8所示的电连接器组件安装在印刷电路板上的另一视角的立体图。

17.图10是图8所示的电连接器组件的上端子单元的立体图。

18.图11是图10所示的电连接器组件的上端子单元的另一视角的立体图。

19.图12是图10所示的电连接器组件的上端子单元的分解图。

20.图13是图12所示的电连接器组件的上端子单元另一视角的分解图。

21.图14是图12所示电连接器组件的上端子单元进一步分解图。

22.图15是图14所示电连接器组件在印刷电路板上的另一视角的分解图。

23.图16是图14所示的电连接器组件的上连接器单元的端子模块的分解图。

24.图17是图16所示的上连接器单元的端子模块的另一视角的立体图。

25.图18是图16所示的上连接器单元的端子模块的下端子部的分解图。

26.图19是图17所示的上连接器单元的端子模块的上端子部的分解图。

27.图20是图1所示的电子装置安装在电路板上的沿a-a方向的剖视图。

28.图21是图20所示的局部放大图。

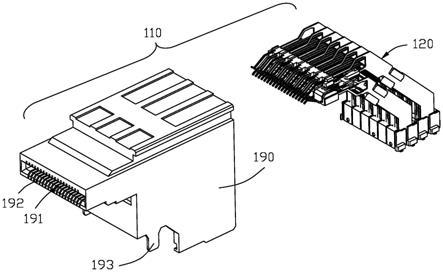

29.图22是图8所示的电器设备的电连接器组件的下连接器单元的立体图。

30.图23是图22所示的下连接器单元的另一视角的立体图。

31.图24是图22所示的下连接器单元的分解图。

32.图25是图24所示的下连接器单元的另一视角的分解图。

【具体实施方式】

33.参考图1-图25所示,为符合本发明实施例的电气组件100,其包括印刷电路板900及安装在所述印刷电路板900上的电子装置800。所述电子装置800符合qsfp-dd接口。所述电气组件100包括被金属壳体包围的电连接器组件110/210,所述电连接器组件110/210包括上连接器单元110和下连接器单元210。所述金属壳体包括u形主体821、底壁822、后壁823和位于u形主体821前端区域的外接地夹824,所述外接地夹824设有多个弹性片(未标记)用于接触围绕金属壳体的外部通道(未显示)。可插拔的qsfp-dd收发器模块(未示出),可容纳在所述金属壳体内并机械和电性连接到电气组件100。进一步包括固定在金属壳体内的散热器810,所述散热器810在上连接器单元110的上对接端口191和下连接器单元210的下对接端口221之间。进一步包括内接地夹825。所述内接地夹825环绕散热器810的前端区域并且可机械及电性连接至所述可插拔的qsfp-dd收发器模块。

34.所述上连接器单元110堆叠在下连接器单元210上。所述下连接器单元210包括绝缘下壳体220及收容在绝缘下壳体220的下端子模块237。所述下壳体220包括下对接端口221、位于下对接端口221上下两侧的多个通道222、两个相对的侧壁、设置在两个相对的侧壁中的多个相对的凹槽223以及后收容空间225。每个侧壁设有装配凹部224。下端子模块237包括上端子单元235和下端子单元236,其中上端子单元235由前/外端子部231和后/内端子部232组成。所述下端子单元236包括前/外端子部234和后/内端子部233。下端子模块237通过各端子部的对应绝缘横条(未标出)的相对两端收容于对应凹槽223内而组装于后收容空间225内。进一步包括上盖,所述上盖240收容在在相对侧壁中的相对水平通道(未标记)之间,并且位于下端子模块237的上方。可理解的是,下端子模块237的端子的接触部收容于通道222内且暴露于下对接端口221中,用于与插入的可插拔的收发器模块(未显示)相对接。

35.所述上连接器单元110包括绝缘上壳体190及收容在绝缘上壳体190的上端子模块120。所述上壳体190包括用于接收可插拔的收发器模块(未示出)的上对接端口191、位于所述上对接端口191下方的用于接收下连接器单元的接收空间、可收容在下连接器单元210的

下壳体220的相应装配凹部224内的一对对准柱193、相对的侧壁(未标记)及设置在相对侧壁中的一对内凹槽195,以及用于收容上端子模块120的后部空间194。所述上对接端口191的两侧设有多个通道192。

36.所述上端子模块120包括下端子单元130和堆叠在所述下端子单元130上的上端子单元160。所述上端子单元160与所述下端子单元130相配合。如图18所示。所述下端子单元130包括前/外端子部140、后/内端子部150和设置在它们之间的屏蔽板部132。所述前/外端子部140包括多对沿横向方向排列设置的差分对信号端子142及通过嵌件一体成型于所述差分对信号端子142的绝缘前横条144a、绝缘中间横条144b和绝缘后横条144c。所述前横条144a上设有多个狭槽145及多个成对的狭槽146。所述中间横条144b上设有多个狭槽147。所述后横条144c上设有多个狭槽148。后横条144c上还包括位于后侧的多个凸柱144cp和位于相对两侧的一对导向凸起149。所述差分对信号端子142包括设置在前横条144a前方的对应的对接部或接触部141、靠近所述后横条144c的安装部或焊接尾部143以及连接在接触部141和焊接尾部143之间的信号本体部。所述接触部141用于接收在对应的通道192内并且暴露在上对接端口191中,以与可插拔的收发器模块(未示出)对接。所述焊接尾部143用于安装到印刷电路板900。

37.类似地,所述后/内端子部150包括沿横向排列设置的多对差分对信号端子152及与所述多对差分对信号端子152通过嵌件一体成型的绝缘前横条154a、绝缘中间横条154b和绝缘后横条154c。所述绝缘后横条154c和所述绝缘后横条144c相互配合。所述前横条154a上设有多个狭槽155,所述中间横条154b上设有多个狭槽157,所述后横条154c中设有多个狭槽158。后横条154c还包括位于相对两侧的一对导向凸起159,以及位于后侧的多个凸柱154cp。差分对信号端子152包括设置在前横条154a的前部的对接部或接触部151、靠近所述后横条154c的安装部或焊接尾部153以及连接在接触部151和焊接尾部153之间的信号本体部。所述接触部151用于接收在相应的通道192内并且暴露在上对接端口191中,以与可插拔收发器模块(未示出)对接,所述焊接尾部153用于安装到印刷电路板900。所述接触部141和所述接触部151设置在所述上对接端口的同一侧。所述接触部151设置在所述接触部141的后侧。所述焊接尾部153设置于所述焊接尾部143的后侧。

38.所述屏蔽板部132包括多个金属屏蔽板134。所述多个金属屏蔽板134各自分别设置在多个竖直平面内。所述差分对信号端子152和所述差分对信号端子142设置在垂直于竖直平面的多个平面内。所述多个金属屏蔽板134沿横向彼此间隔布置。每个所述屏蔽板134都一体地形成有前/外接地接触部133a或对接部、后/内接地接触部133b或对接部、前矛状体136、后矛状体135以及前焊尾135a和后焊尾135b以及连接所述前/外接地接触部133a、后/内接地接触部133b、前矛状体136、后矛状体135、以及前焊尾135a和后焊尾135b的接地本体部。所述换言之,每个所述屏蔽板134用于将两个接地端子结合在一起的。所述前/外接地接触部133a、后/内接地接触部133b、前焊尾135a和后焊尾135b位于同一平面。所述前/外接地接触部133a、后/内接地接触部133b沿前后方向相互间隔开。

39.组装时,前矛状体136插入前/外端子部140的相应狭槽147中,后矛状体135插入后/内端子部150的相应狭槽157中,从而使整个下端子单元130被固定。前焊尾135a被接收在相应的狭槽148内。并且后焊尾135b被接收在相应的狭槽158内。具体地,后/内端子部150的前横条154a位于前/外接地接触部133a和后/内接地接触部133b之间。前/外接地接触部

133a延伸穿过前/外端子部140的对应狭槽145,所述后/内接地接触部133b延伸穿过后/内端子部150的对应狭槽155。所述前/外接地接触部133a在可插拔的收发器模块(未示出)被插入时,可在前/外端子部140的对应狭槽145内向下偏转移动。类似地,在插入的可插拔收发器模块(未示出)插入时,后/内端子部150的接触部151在可在前/外端子部140的对应狭槽146内向下偏转移动。所述前/外端子部140的凸柱144cp容纳在后/内端子部150的后横条154c中的相应孔(未示出)内,从而所述前/外端子部140的后横条144c与后/内端子部150的后横条154c相互配合,彼此紧密组装在一起。所述前/外端子部140的导向凸起149和后/内端子部150的导向凸起159共同容纳在所述上壳体190的相应的凹槽195内。可以理解的是,上壳体190还包括相应的凹槽(未示出)以接收前横条144a的相对端部。值得注意的是,在横向方向上,所述前/外接地接触部133a与前/外端子部140的接触部141对齐,并且所述后/内接地接触部133b与后/内端子部150的接触部151对齐。同样,前焊尾135a与焊接尾部143对齐。可以理解,与传统的各自分离的接地端子相比,屏蔽板134在横向上提供更大的屏蔽面积,以增强相邻差分对信号端子142或相邻差分对信号端子152之间的屏蔽效果。

40.类似于图18中公开的下端子单元130的设置。如图19所示的上端子单元160包括前/外端子部170,后/内端子部180和设置在他们之间的屏蔽板部162。所述前/外端子部170包括前横条174a、中间横条174b、后横条174c和一体成型与各所述横向条的多对差分对信号端子172。所述前横条174a、中间横条174b和后横条174c中分别设有对应的狭槽175、狭槽177和狭槽178。所述后横条174c还包括凸柱174cp和导向凸起179。所述差分对信号端子172具有相应的对接部或接触部171和安装部或焊尾173。所述后/内端子部180包括多对差分对信号端子182和与所述多对差分对信号端子182一体成型的前横条184a、中间横条184b和后横条184c。所述前横条184a、中间横条184b和后横条184c分别设置有对应的狭槽185、狭槽187和狭槽188。所述后横条184c还包括凸柱184cp和导向凸起189。所述凸柱184cp容纳在前/外端子部170的后横条174c的相应孔(未示出)内,从而所述前/外端子部170的后横条144c与后/内端子部180的后横条154c相互配合,彼此紧密组装在一起。所述差分对信号端子182包括相应的对接部或接触部181、安装部或焊尾183。所述屏蔽板部162包括多个屏蔽板164。所述多个屏蔽板164设置在多个竖直平面内。每个所述屏蔽板164包括位于前部区域的前/外接地接触部163a和后/内接地接触部163b,位于中间区域的接地本体部,以及位于后部区域的焊尾165a和焊尾165b。所述接地本体部上设有矛状体165和矛状体166。所述前/外接地接触部163a和后/内接地接触部163b位于同一竖直平面内且沿前后方向相互间隔开。值得注意的是,因为上端子单元160的布置类似于下端子单元130的布置,所以此处不做详细说明。此外,如图21所示,凸柱154cp容纳在后横条184c的相应孔(未示出)内。

41.简而言之,本发明在连接器中通过混合型端子的设置,其中接地端子是平面下料形成,而差分信号端子平面下料后弯折形成,并且前接地端子通过前加大的屏蔽板与后接地端子是一体式的,以便在横向上对相邻对差分信号端子之间提供更好的屏蔽效果。

42.尽管已经参考特定实施例描述了本发明,但不应将其解释为仅限于此。在不脱离所附权利要求所限定的本发明的范围或精神的情况下,可以对实施例进行各种改变和修改。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1