一种Cu掺杂的Ti

一种cu掺杂的ti

x

oy薄膜忆阻器及制备方法

技术领域

1.本发明涉及半导体薄膜器件领域,具体涉及一种cu掺杂的ti

x

oy薄膜忆阻器及其制备方法。

背景技术:

2.chua教授在1971年首次提出忆阻器的概念,忆阻器作为第四种基本元器件,是一种具有记忆特性的二端元件。自chua教授提出忆阻器概念之后的近三十年的时间里,由于现实中没有相应的实物验证,忆阻器在科学界并未引起足够的重视。直到2008年,惠普实验室首次制造出忆阻器实物模型,首次将实物器件与忆阻器概念联系起来。此后,由于忆阻器潜在的应用价值,极大地激发研究人员对忆阻器及其应用的研究热情。

3.忆阻器是一种结构简单,存储密度高,同时具有低耗能,高读取速度的一种新型电路元件,同时忆阻器可以模拟生物神经系统中的突触特性因而受到各国研究者的追捧。各国科学家在改进忆阻器的读写次数和信息存储的时效性的同时,也对忆阻器的工作原理进行了深入研究,实验过程中,研究人员为了寻找更加简单的制备方法和更稳定的实验结果做了大量尝试。目前制备忆阻器的方法有:真空溅射、气相沉积、分子束外延、电沉积和水热法等方法。近些年来,忆阻器已经成为材料学、生物科学和物理学领域新的研究方向,当神经元由忆阻器替代时,人工神经网络的计算速率可以更快更有效,因此忆阻器在众多神经元突触模拟器件中更有优势,这为新一代计算机革命奠定了基础。忆阻器的出现,使得电子器件有了新的替代品,可以变得更小,电脑的运算速率得到大幅提高。虽然忆阻器应用前景很广泛,关于忆阻器的研究也很多,但是要实现忆阻器产业化还有很多的问题需要解决,如制备工艺要求高、制备周期长、性能不稳定等问题。

技术实现要素:

4.为了解决上述技术问题,本发明提供一种方法简单,性能稳定的忆阻器的制备方法。具体发明内容为:一种cu掺杂的ti

x

oy薄膜忆阻器,自下而上依次设置为衬底、下电极、阻变层、上电极,阻变层材料采用cu掺杂ti

x

oy的ti

xoy-cuz薄膜,在ti

xoy-cuz中1《x《5,2《y《7,0.2《z《0.6。

5.优选的,下电极和上电极材料为单层金属电极层、导电非金属层、双层复合电极层的任意一种,衬底采用抛光玻璃、硅晶片、导电玻璃的任意一种。

6.优选的,单层金属电极材料采用cu、ag、au、pt、al、ti、zn中的任意一种;导电非金属层材料为c;所述双层复合电极层材料采用cu/ti、au/ti、c/au、au/cu的任意一种。

7.优选的,下电极采用au/ti复合电极,上电极采用c/au复合电极。

8.优选的,所述下电极的厚度为100nm~200nm,上电极的厚度为20nm~100nm。

9.优选的,所述阻变层的厚度为100nm~700nm。

10.一种cu掺杂的ti

x

oy薄膜忆阻器的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

11.s1、清洗衬底:洗净衬底并哄干,备用;

12.s2、打磨ti靶材、tio

2-x

靶材、c靶材、cu靶材:用砂纸打磨后备用;

13.s3、制备au薄膜:使用离子镀膜仪,以au靶材作为溅射源,在基片上沉积au薄膜;

14.s4、制备au/ti复合电极:采用直流溅射法:以ti靶材作为溅射源,在au薄膜上溅射沉积ti薄膜,形成au/ti复合电极;

15.s5、制备ti

x

oy薄膜层:采用射频溅射法,以tio

2-x

靶材作为溅射源,在au/ti复合电极上沉积ti

x

oy薄膜;

16.s6、退火处理:制备ti

x

oy薄膜结束后,腔体不释压力,冷却1小时;

17.s7、制备cu掺杂的ti

x

oy薄膜:以cu靶材作为溅射源,将生成的ti

x

oy薄膜掺入cu;

18.s8、制备c薄膜:采用射频溅射法,以c靶材作为溅射源,在cu掺杂的ti

x

oy薄膜上沉积c薄膜;

19.s9、制备c/au复合电极:使用离子镀膜仪,以au靶材作为溅射源,在c薄膜上沉积au薄膜,形成c/au复合电极。

20.上述技术方案中,所述忆阻器的器件为(抛光玻璃)/(au/ti复合电极)/cu掺杂的ti

x

oy薄膜/(c/au复合电极)结构。

21.与现有技术相比,本发明的优点在于:

22.本发明中ti

x

oy薄膜中掺入cu是由于cu作为一种过度金属cu离子半径与ti

x

oy中的ti离子半径相近,掺入后ti

x

oy能够包含cu离子的能带边缘,有利于捕获ti

x

oy激发出的光生电子,从而改变ti

x

oy薄膜忆阻器的性能;

23.本发明所提供一种cu掺杂的ti

x

oy薄膜忆阻器的制备方法,该忆阻器是一种结构简单、性能稳定、重复性好,对计算机科学、生物科学、神经网络、电子工程等领域具有很好的应用前景。

附图说明

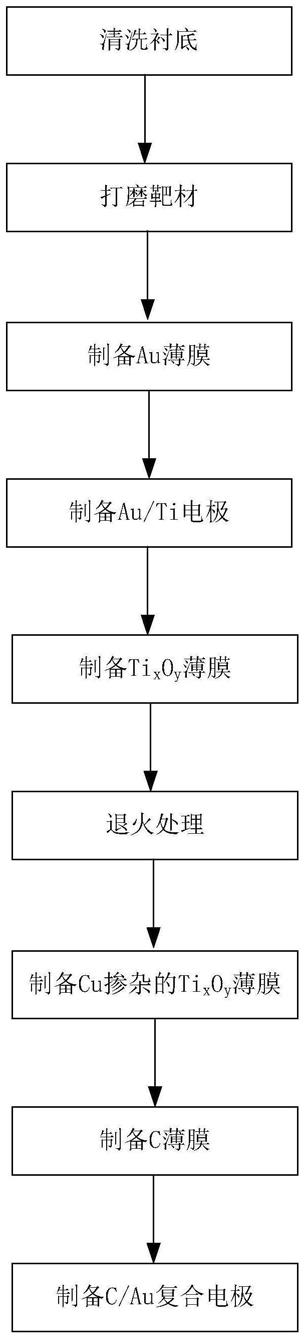

24.图1为一种cu掺杂的ti

x

oy薄膜忆阻器的制备方法流程图;

25.图2为一种cu掺杂的ti

x

oy薄膜忆阻器的结构示意图;

26.图3为一种cu掺杂的ti

x

oy薄膜忆阻器制备完成后测量的电流-电压(i-v)特征曲线,其中,a图表示cu含量在0.2~0.3下的“8”字曲线,b图表示cu含量在0.2~0.3下的“8”字曲线,c图表示cu含量在0.2~0.3下的“8”字曲线,d图表示cu含量在0.2~0.3下的“8”字曲线。

27.图中,1-衬底;2-下电极;3-阻变层;4-上电极。

具体实施方式

28.附图仅用于示例性说明;为了更好说明本实施例,附图某些部件会省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸或者实际上下位置;对于本领域的技术人员来说,附图中的某些公知结构及其说明可能省略;术语“上”、“下”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此,不能理解为对本发明的限制。

29.下面结合附图做详细说明。

30.如图1所示,一种cu掺杂的ti

x

oy薄膜忆阻器的制备方法流程图。本实施例中,衬底为抛光玻璃,下电极为au/ti复合电极,阻变层为cu掺杂的ti

x

oy薄膜;上电极为c/au复合电极。

31.s1、清洗衬底:将抛光玻璃放入蒸馏水中,用超声波清洗5min后取出烘干,然后再用无水酒精擦拭,再次烘干备用。

32.s2、打磨靶材:先用粗砂纸和细砂纸打磨ti靶材、tio

2-x

靶材、c靶材和cu靶材,再用无尘布擦拭其表面,备用。

33.s3、制备au薄膜:使用离子镀膜仪,以au靶材作为溅射源,调节离子镀膜仪的电流维持在6ma~9ma,溅射得到厚度20nm~40nm的au薄膜。

34.s4、制备下电极:采用直流溅射法,以ti靶材作为溅射源,设置靶材到衬底的距离为8cm~12cm,将溅射室真空度抽至2

×

10-3

pa,通入纯度为99.999%的ar作为工作气体,调节直流功率80w~100w,溅射时间5min~12min,在au薄膜上沉积得到厚度为80nm~160nm的ti薄膜,形成au/ti复合电极。

35.s5、制备ti

x

oy薄膜:采用射频溅射法,以tio

2-x

靶材作为溅射源,设置靶材到衬底的距离为8cm~15cm,将溅射室真空度抽至2

×

10-3

pa,通入纯度为99.999%的ar作为工作气体,调节直流功率80w~120w,在下电极表面沉积ti

x

oy薄膜,其厚度100nm~700nm。

36.s6、退火处理:在s5结束后,冷却1小时在进行下一步,此步骤的目的是为了使生成的ti

x

oy薄膜更好的生成结晶体。

37.s7、制备cu掺杂的ti

x

oy薄膜:采用射频溅射法,以cu靶材作为溅射源,设置靶材到衬底的距离为8cm~15cm,将溅射室真空度抽至2

×

10-3

pa,通入纯度为99.999%的ar作为工作气体,调节直流功率20w~50w,在ti

x

oy薄膜内掺入cu,在该条件下,当cu溅射时间为35s~55s时,cu含量为0.2~0.3,当铜溅射时间为60s~75s时,cu含量为0.3~0.4,当cu溅射时间为80s~100s时,cu含量为0.4~0.5,当cu溅射时间为120s~150s时,cu含量为0.5~0.6。

38.s8、制备c薄膜:采用射频溅射法,以c靶材作为溅射源,设置靶材到衬底的距离为8cm~15cm,将溅射室真空度抽至2

×

10-3

pa,通入纯度为99.999%的ar作为工作气体,调节直流功率20w~50w,在cu掺杂的ti

x

oy薄膜上沉积c薄膜,其厚度10nm~20nm。

39.s9、制备c/au复合电极:使用离子镀膜仪,以金靶材作为溅射源,调节离子镀膜仪的电流维持在4ma~7ma,溅射2min,在c薄膜上沉积au薄膜,其厚度10nm~80nm,形成c/au复合电极。

40.如图2所示,一种cu掺杂的ti

x

oy薄膜忆阻器的结构示意图,自下而上依次设置为衬底1、下电极2、阻变层3、上电极4,阻变层材料采用cu掺杂ti

x

oy的ti

xoy-cuz薄膜,在ti

xoy-cuz中1《x《5,2《y《7,0.2《z《0.6。

41.下电极和上电极的材料可以为单层金属电极层、导电非金属层、双层复合电极层的任意一种,衬底采用抛光玻璃、硅晶片、导电玻璃的任意一种。

42.单层金属电极材料可以采用cu、ag、au、pt、al、ti、zn中的任意一种;导电非金属层材料可以采用c;所述双层复合电极层材料可以采用cu/ti、au/ti、au/cu的任意一种。

43.制备的cu掺杂的ti

x

oy薄膜忆阻器的下电极厚度为100nm~200nm,上电极的厚度为20nm~100nm,阻变层的厚度为100nm~700nm。

44.如图3为制备得到的一种cu掺杂的ti

x

oy薄膜忆阻器制备完成后测量的电流-电压

(i-v)特征曲线,其中,a图表示cu含量在0.2~0.3下的“8”字曲线,b图表示cu含量在0.2~0.3下的“8”字曲线,c图表示cu含量在0.2~0.3下的“8”字曲线,d图表示cu含量在0.2~0.3下的“8”字曲线。

45.本领域的普通技术人员将会意识到,这里所示的实施例是为了帮助读者理解本发明的原理,应理解为本发明的保护范围并不局限于这样的特别陈述和实施例。本领域的普通技术人员可以根据本发明公开的这些技术启示做出各种不脱离本发明实质的其他各方面变形,这些变形仍然在本发明的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1