新能源动力电池的制作方法

1.本实用新型涉及新能源技术领域,特别地涉及一种新能源动力电池。

背景技术:

2.蓄电池被广泛应用于工业及生活中,电池有镍氢电池、锂离子电池、全固态锂离子电池、燃料电池及锂空气电池等。现有各类电池技术有其优缺点,例如在充电时受充电桩、充电时间制约,应用时极为不便,因此研发一种随时随地可以通过更换电解质,即可解决动力电池的充电问题是非常必要的。

技术实现要素:

3.本实用新型提供一种新能源动力电池,用于随时可以通过更换电解质来解决动力电池的充电问题。

4.实用新型本实用新型提供一种新能源动力电池,其包括:

5.第一箱,其中容纳有还原性电解质;

6.第二箱,其中容纳有氧化性电解质;以及

7.电堆,其中设置有正极室和负极室,所述正极室与所述第一箱相连,所述负极室与所述第二箱相连,

8.当所述电堆与负载连通放电时,所述还原性电解质在所述负极室和所述第一箱之间循环,所述氧化性电解质在所述正极室和所述第二箱之间循环。

9.在一个实施方式中,所述电堆还包括质子膜,所述质子膜能使特定的离子通过。

10.在一个实施方式中,所述电堆还包括正极板和负极板,所述正极板和所述负极板分别位于所述质子膜的两侧;

11.在一个实施方式中,所述正极板和所述质子膜形成所述正极室,所述负极板和所述质子膜形成所述负极室。

12.在一个实施方式中,所述负极室中的还原性电解质和所述第一箱中的还原性电解质的浓度相同;

13.所述正极室中的氧化性电解质和所述第二箱中的氧化性电解质的浓度相同。

14.在一个实施方式中,所述正极室与所述第一箱之间设置有还原剂循环泵,所述负极室与所述第二箱之间设置有氧化剂循环泵。

15.所述第一箱的上端和下端分别设置有还原性电解质注入口和还原性电解质排放口;所述第二箱的上端和下端分别设置有氧化性电解质注入口和氧化性电解质排放口。

16.所述还原性电解质为氢碘酸,所述氧化性电解质为高碘酸。

17.在一个实施方式中,还包括电量指示装置,所述电量指示装置包括电位计,所述电位计分别设置在所述第一箱和/或所述第二箱中,所述电量指示装置根据所述第一箱和所述第二箱中的电位值指示所述新能源动力电池的电量。

18.本实用新型现有技术相比,本实用新型的优点在于:采用氧化性电解质和还原性

电解质作为车载动力电池的原料,在连接负载后,正极室中发生还原反应,在负极室中则发生氧化反应,当电池的电量降至某一值时,可以通过更换氧化性电解质和还原性电解质,这样电解质可以重复利用以转化为电能,既解决了传统电池充报废处理难造成的环境问题,还解决了电池寿命问题。

附图说明

19.在下文中将基于实施例并参考附图来对本实用新型进行更详细的描述。

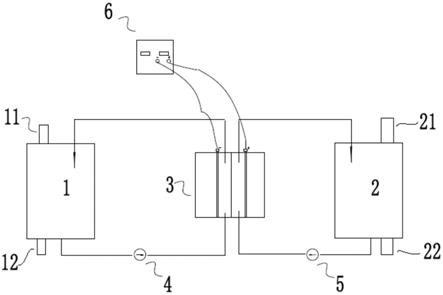

20.图1是本实用新型的实施例中的新能源动力电池的结构示意图;

21.图2是图1所示的电化学反应器的结构示意图。

22.在附图中,相同的部件使用相同的附图标记。附图并未按照实际的比例绘制。

23.附图标记:

[0024]1‑

第一箱;2

‑

第二箱;3

‑

电堆;4

‑

还原剂循环泵;5

‑

氧化剂循环泵;6

‑

负载;

[0025]

11

‑

还原性电解质注入口;12

‑

还原性电解质排放口;21

‑

氧化性电解质注入口;22

‑

氧化性电解质排放口;

[0026]

31

‑

正极室;32

‑

负极室;33

‑

质子膜;

[0027]

311

‑

正极板;312

‑

负极板。

具体实施方式

[0028]

下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0029]

如图1和2所示,实用新型本实用新型提供一种新能源动力电池,其包括第一箱1、第二箱2和电堆3。第一箱1中容纳有还原性电解质,第二箱2中容纳有氧化性电解质,电堆3中设置有正极室31和负极室32。其中,正极室31与第一箱1相连,负极室32与第二箱2相连。

[0030]

当电堆3与负载6连通放电时,还原性电解质在负极室32和第一箱1之间循环,氧化性电解质在正极室31和第二箱2之间循环。

[0031]

如图2所示,电堆3还包括质子膜33,质子膜能使特定的离子通过。例如质子膜能够使氢离子通过。电堆3还包括正极板311和负极板321,正极板311和负极板321分别位于质子膜33的两侧。正极板311和质子膜33形成正极室31,负极板321和质子膜33形成负极室32。

[0032]

此外,负极板321为抑氢电极板,抑氢电极板能够抑制氢气的析出。

[0033]

负极室32中的还原性电解质和第一箱1中的还原性电解质的浓度相同;正极室31中的氧化性电解质和第二箱2中的氧化性电解质的浓度相同。

[0034]

正极室31与第一箱1之间设置有还原剂循环泵4,负极室32与第二箱2之间设置有氧化剂循环泵5。当电堆3与负载6相连而对负载6进行放电时,通过还原剂循环泵4使还原性电解质在正极室31和第一箱1之间循环,通过氧化剂循环泵5使氧化性电解质在负极室32和第二箱2之间循环,从而使电堆3持续不断地向负载6提供电能。因此本实用新型的新能源动力电池可以应用于各类动力车,及较大型用电场所。

[0035]

进一步地,使氧化性电解质和还原性电解质分别在负极室32和第二箱2之间以及正极室31和第一箱1之间循环,能够使负极室32和正极室31中发生反应的氧化性电解质和还原性电解质的电位值更均匀,从而有利于放电反应的进行,并且还对下文所述的电量指示装置起到积极的效果,指示值更准确。

[0036]

上述的还原剂循环泵4和氧化剂循环泵5均可采用自带蓄电池的方式以提供动力;或者,还原剂循环泵4和氧化剂循环泵5还可与电堆3共用同一电源。

[0037]

在一个具体的实施例中,还原性电解质为氢碘酸,氧化性电解质为高碘酸。因此正极室31中发生的反应为:

[0038]

2hi

‑

2e=2i+2h

+

[0039]

负极室32中发生的反应为:

[0040]

io4‑

+2h

+

+2e=io3‑

+h2o具体地,电子由负极通过外部负载向正极移动,正极室31中的氢碘酸失去电子后生成单质碘,同时产生氢离子,氢离子通过质子膜33进入负极室32。负极室32中的高碘酸根离子得到电子以生成碘酸根离子,同时产生氢氧根离子,氢氧根离子与从质子膜33透过来的氢离子结合成水分子。

[0041]

此外,正极室31设置有第一入口和第一出口,第一箱1的出口通过还原剂循环泵4与正极室31的第一入口相连,正极室31的第一出口与第一箱1的入口相连,以使还原性电解质在正极室31和第一箱1之间循环。

[0042]

负极室32设置有第二入口和第二出口,第二箱2的出口通过氧化剂循环泵5与负极室32的第二入口相连,负极室32的第二出口与第二箱2的入口相连,以使氧化性电解质在负极室32和第二箱2之间循环。

[0043]

进一步地,上述的电堆3可以设置为多个,多个电堆3可以串联进行使用,以获得所需的电流。

[0044]

此外,第一箱1的上端和下端分别设置有还原性电解质注入口11和还原性电解质排放口12;第二箱2的上端和下端分别设置有氧化性电解质注入口21和氧化性电解质排放口22。因此,通过还原性电解质排放口12和氧化性电解质排放口22可分别将第一箱1和第二箱2中使用过的还原性电解质和氧化性电解质进行排放,并通过还原性电解质注入口11和氧化性电解质注入口21可再次向第一箱1和第二箱2中分别添加新的还原性电解质和氧化性电解质,从而使新能源动力电池不受充电桩和充电时间等因素的制约,可以随时随地更换电解质,以解决动力电池的充电问题。

[0045]

在一个实施例,还包括电量指示装置,电量指示装置包括电位计,电位计分别设置在第一箱1和/或第二箱2中,电量指示装置根据第一箱1和第二箱2中的电位值指示新能源动力电池的电量。电位计测量的第一箱1和/或第二箱2中的液体的电位值对应新能源动力电池的剩余电量,当电位计测量的第一箱1和第二箱2中的液体的电位值低于预定的数值范围时,即表明新能源动力电池的电量不足,可以通过还原性电解质注入口11和氧化性电解质注入口21向第一箱1和第二箱2中分别更换新的还原性电解质和氧化性电解质。

[0046]

此外,从第一箱1和第二箱2中更换出来的产物还可进行集中收集,并对这些产物进行转换(即类似于充电),从而使其变为新的还原性电解质和氧化性电解质。

[0047]

通过设置电量指示装置,能够向用户指示新能源动力电池的电量以及其续航能力,从而使用户在电量耗尽之前能够得到提示进行更换电解液,以便于用户的出行。

[0048]

如上文所述,通过使氧化性电解质和还原性电解质分别在负极室32和第二箱2之间以及正极室31和第一箱1之间循环,能够使负极室32和正极室31中发生反应的氧化性电解质和还原性电解质的电位值更均匀,从而使电量指示装置所检测到的电位更准确。

[0049]

实用新型本实用新型的新能源动力电池的使用方法,包括以下步骤:

[0050]

第一步,使电堆3的正极室31和负极室32分别于与第一箱1和第二箱2相连。

[0051]

第二步,使电堆3的正极板311和负极板321分别与负载的正极和负极相连。

[0052]

第三步,使还原性电解质在负极室32和第一箱1之间循环,氧化性电解质在正极室31和第二箱2之间循环以对负载进行放电。

[0053]

具体地,通过还原剂循环泵4使还原性电解质在正极室31和第一箱1之间循环,通过氧化剂循环泵5使氧化性电解质在负极室32和第二箱2之间循环。

[0054]

在正极室31中的氢碘酸反应生成单质碘,同时产生氢离子,氢离子通过质子膜33进入负极室32。负极室32中的高碘酸反应生成碘酸,同时产生氢氧根离子,氢氧根离子与从质子膜33透过来的氢离子结合成水分子。

[0055]

虽然已经参考优选实施例对本实用新型进行了描述,但在不脱离本实用新型的范围的情况下,可以对其进行各种改进并且可以用等效物替换其中的部件。尤其是,只要不存在结构冲突,各个实施例中所提到的各项技术特征均可以任意方式组合起来。本实用新型并不局限于文中公开的特定实施例,而是包括落入权利要求的范围内的所有技术方案。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1