储能设备及其面板组件的制作方法

1.本技术涉及储能设备技术领域,特别是面板组件和储能设备。

背景技术:

2.随着我国科学技术水平和工业制造水平的快速发展,在储能设备领域,人们的需求越来越多样化。便携移动电源,车载充电器等储能设备让人们的旅行,生活越来越方便,幸福感和满足感得到了极大的提升,具有广阔的前景。

3.以储能设备为例,老式的储能设备造价高昂,尤其是其壳体面板一般要与相应的插座相匹配,对于不同的插座标准则需要配备不同的壳体面板,成本较高。

技术实现要素:

4.本技术主要解决的技术问题是:提供面板组件和储能设备,能够适配不同标准的插座。

5.为了解决上述技术问题,本技术采用的一个技术方案是:提供一种面板组件,该面板组件包括壳体面板、插座面板和第一插座组件,壳体面板上开设有第一安装孔,插座面板容置于第一安装孔并与壳体面板可拆卸连接,其中插座面板开设有第一限位孔,第一插座组件与插座面板连接并包括与第一限位孔相匹配的第一插座,第一插座穿设于第一限位孔,进而裸露于壳体面板。

6.为了解决上述技术问题,本技术采用的又一技术方案是:提供一种储能设备,包括电池组件、如上所述的面板组件和后壳组件,后壳组件与面板组件连接,电池组件容置于面板组件和后壳组件之间。

7.本技术的有益效果是:区别于现有技术的情况,通过在壳体面板上设置与插座面板相匹配的第一安装孔,并设置插座面板和壳体面板可拆卸连接,能够便于更换插座面板和相匹配的第一插座组件,将不同标准对应的插座面板安装在第一安装孔内,可以使得整个壳体面板适配不同标准,如此可以实现利用同样的壳体面板适配不同标准的第一插座组件,进而能够满足不同的国家和标准的要求,同时也可以无需重新设计整个壳体面板,更可以无需为不同的标准配备不同的壳体面板,能够节约成本、提高储能设备的使用效率。

附图说明

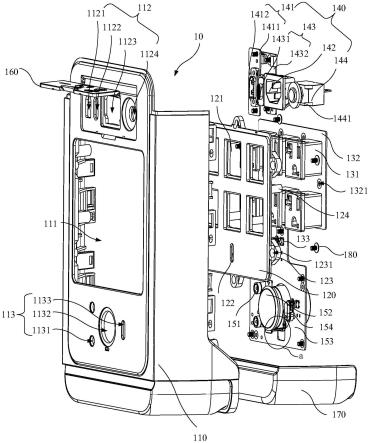

8.图1是本技术储能设备实施例的立体结构示意图;

9.图2是本技术面板组件实施例的立体结构示意图;

10.图3是本技术面板组件实施例的壳体面板立体结构示意图;

11.图4是图2所示面板组件在一视角下的爆炸结构示意图;

12.图5是图2所示面板组件在另一视角下的爆炸结构示意图;

13.图6是图4所示面板组件的局部结构放大结构示意图;

14.图7是图2所示面板组件的一侧面示意图。

具体实施方式

15.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚,完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本技术的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

16.本技术发明人经过长期的研究发现,为了提高制造和装配效率,储能设备的壳体面板通常是做成一体结构,可以实现快速制造和装配。不同标准的面板壳体则需要制造不同的面板壳体,同一面板壳体难以匹配不同的标准。因此,在使用中难以适应多样化的场景,尤其无法适应多个国家的不同插座标准。为了适配不同国家的插座标准而购买多个储能设备既不经济也不方便。为了解决或改善以上技术问题,本技术至少提出以下实施例。

17.如图1所示,本技术储能设备实施例描述的储能设备1可以包括面板组件10、电池组件20和后壳组件30。后壳组件30与面板组件10连接,电池组件20容置于面板组件10和后壳组件30之间。例如,面板组件10和后壳组件30连接能够围设成容置腔(图未示),电池组件20可以容置于面板组件10和后壳组件30所围成的容置腔(图未示)内,以能够被面板组件10和后壳组件30保护和固定。以面板组件10和后壳组件30包裹电池组件20能够很好的固定和保护电池组件20,以免电池组件20在使用过程中受到磕碰、造成损害。电池组件20用于存储电能和向外界供电,具体可以包括锌锰电池、锌银电池、镉镍电池、氢镍电池、铅酸电池、锂镁电池、锌锰电池、碱锰电池和锂电池等中的至少一者。具体地,外界可以通过面板组件10给电池组件20充电,电池组件20也可以通过面板组件10给外界供电。

18.可选地,面板组件10与后壳组件30可以通过卡扣连接,电池组件可以通过螺丝、螺钉或者螺栓螺母等与面板组件10或者后壳组件30固定。通过卡扣或者螺丝连接能够方便拆卸和装配,在使用和生产装配中都比较方便。

19.储能设备1的面板组件10可以快速适配不同标准的插座,关于本实施例中的面板组件10的内容可以参见下述本技术面板组件实施例的详细描述。

20.如图2所示,本技术面板组件实施例描述的面板组件10可以包括壳体面板110、插座面板120、第一插座组件130、第二插座组件140和第三插座组件150。插座面板120与壳体面板110连接,第一插座组件130与插座面板120连接;第二插座组件140和第三插座组件150均与壳体面板110相连接。

21.可选地,第二插座组件140安装于壳体面板110上第一插座组件130的一侧,第三插座组件150安装于壳体面板110上远离第二插座组件140的第一插座组件130的一侧,第一插座组件130、第二插座组件140和第三插座组件150在壳体面板110的长度方向y上间隔设置。这样的结构设计使得面板组件10更加整齐。各插座按照功能分模块设计,使用者能够快速确定自己需要的模块在哪个部分。使用方便、简洁美观。

22.壳体面板110可以包括相互连接以围成容置空间1104的前面板1101以及两个侧板1103,两个侧板1103在壳体面板110的宽度方向x上相对且间隔设置,壳体面板110还可以包括底面板1102,底面板1102连接于前面板1101在壳体面板110的长度方向y上的一端。壳体面板110所围成的容置空间1104可以用来容置插座面板120、第一插座组件130、第二插座组件140、第三插座组件150以及电池组件20等。

23.如图3所示,壳体面板110的前面板1101可以开设第一安装孔111、第二安装孔112

和第三安装孔113。第一安装孔111、第二安装孔112和第三安装孔113都可以贯穿其两侧面。第一安装孔111、第二安装孔112和第三安装孔113都可以连通容置空间1104。

24.如图4所示,第二安装孔112包括间隔设置的第一子孔1121、第二子孔1122、第三子孔1123和第四子孔1124。第三安装孔113包括第五子孔1131、第六子孔1132和第七子孔1133。

25.可选地,第一子孔1121、第二子孔1122、第三子孔1123和第四子孔1124可以在壳体面板110的宽度方向x上间隔排列。第五子孔1131、第六子孔1132和第七子孔1133可以在壳体面板的宽度方向x上间隔排列。

26.如图5所示,壳体面板110朝向插座面板120的一面上可以设置有用于固定插座面板120的第一连接孔114。壳体面板110可以设置有第一连接柱115,第一连接柱115可以用于固定电池组件20或者后壳组件30等。通过第一连接柱115固定其他组件能够为第一插座组件130、第二插座组件140和第三插座组件150提供空间,使得各插座组件不与其他组件干涉,同时有利于散热。

27.壳体面板110上还可以包括加强筋116和安装槽117。加强筋116用于增加壳体面板110的强度,安装槽117用于安装电池组件等其他组件。具体地,壳体面板110边缘部分设置有连接部120,连接部120包括卡扣部118和螺纹连接部119的其中一者或者两者,卡扣部118用于连接其他壳体,螺纹连接部119用于连接其他组件。

28.如图4所示,为使得面板组件10能够适应不同国家标准的插座,壳体面板110与插座面板120设置为可拆卸连接,插座面板120容置于第一安装孔102并与壳体面板110可拆卸连接。插座面板120可以为中国规格插座面板,美国规格插座面板,英国规格插座面板,欧洲规格插座面板或日本规格插座面板等。因此,使用者在需要用到某个标准的插座时可以直接更换插座面板为对应版本的插座面板进行使用,方便快捷并能够适配不同国家的插座标准。

29.如图4和图5所示,插座面板120可以开设第一限位孔121和第二限位孔122,第一限位孔121和第二限位孔122都可以贯穿其两侧面。插座面板120周边设置有耳部123,耳部123与第一连接孔114对应并开设有通孔1231。插座面板朝向第一插座组件130的一面设置有第二连接柱124。

30.可拆卸连接例如使用螺丝可拆卸连接。结合图7可以看出,螺丝180穿设于耳部123上的耳部通孔1231,并容置于壳体面板110上的第一连接孔114内。第一连接孔114内可以有对应的螺纹,螺丝在外界力的作用下拧入第一连接孔114,从而将插座面板120可拆卸的安装在壳体面板110上,需要更换插座面板120的时候拧下螺丝180进行更换即可。在本技术面板组件的另一个实施例中,可拆卸连接也可以是使用螺栓或其他固定件实现可拆卸连接。

31.可选地,插座面板20上设计的第一限位孔121的数量可以是多个。例如,插座面板上设计的是6个第一限位孔121,也可以是4个,具体根据不同国家的插座所占面积大小而定。本技术面板组件实施例所描述的插座面板20可以同时提供多个输出端口,同时为多个用电负载供电。

32.第一插座组件130包括第一插座131,第一电路板132和输出控制开关133。第一电路板132与第一插座131的一端电性连接,第一插座131的另一端穿设于第一限位孔121,并裸露于插座面板120之外,从而露出于壳体面板110。在第一限位孔的作用下,第一插座组件

可以稳固地被使用。第一插座131用于给负载供电,使用时将用电负载的插头插进裸露于壳体面板110的第一插座131即可。输出控制开关133一端与第一电路板132电性连接,一端穿设于第二限位孔122,进而裸露于壳体面板之外。第一插座131的供电电压可以是220v、100v和120v等。

33.第一电路板132与插座面板120可以可拆卸连接。为了使插座面板120与第一电路板132可拆卸连接,本技术可以在第一电路板132开设多个第二连接孔1321,多个第二连接孔1321贯穿第一电路板的两侧面。多个第二连接孔1321和多个第二连接柱124对应通过固定件可拆卸连接,从而实现第一电路板132和插座面板120的可拆卸连接,固定件可以是螺丝等。第一电路板132与插座面板120通过第二连接柱124间隔设置,有效减少第一电路板132与插座面板的干涉,同时有利于散热。第一电路板132与插座面板120之间留有空隙也符合人手进行拆装的需要,方便使用者自行拆卸和安装。

34.可选地,第一插座131与第一电路板132可拆卸连接。此时,在需要更换插座的情况下,可以将插座面板120和第一插座131一起更换成合适的版本。

35.可选地,第一电路板132与插座面板120不可拆卸连接。此时,在需要更换插座的情况下,可以将插座面板120和第一插座组件130一起更换为合适的版本。

36.可选地,第一插座131通过第一电路板132连接外界bms(电池管理系统)电路板。输出控制开关133连接bms电路板,并通过bms电路板控制第一插座131与电池组件20之间的输出电路是否导通。输出控制开关133的设置能够保证面板组件10被安全的使用,减少触电风险。在发生触电等紧急情况下,只需要断开输出控制开关133就能够断开与电池组件20的连接,迅速消除风险。

37.综合本技术面板组件实施例所描述的插座面板120和第一插座组件130,可以知道的是:利用插座面板120的可拆卸安装,可以在不重新开模的情况下,让面板组件或者储能设备适用于不同的插座标准。当储能设备从一个场景更换到另一个场景,导致使用的插座标准发生变化时,就可以将插座面板更换成合适的版本进行使用,无需重新开模,节约成本,使用便捷。

38.如图4所示,第二插座组件140可以包括第二插座141、第三插座142、选择开关组件143和电流过载保护器144。第二插座141对应穿设于第一子孔1121,第二插座141包括安装板1411和连接于安装板1411的插座本体1412,安装板1411与壳体面板110可拆卸连接,插座本体1412穿设于第一子孔1121;第三插座142与壳体面板110可拆卸连接,并穿设于第三子孔1123。选择开关组件143可以包括选择开关1431和第二电路板1432,选择开关1431一端连接第二电路板1432,一端穿设于第二子孔1122上,第二子孔1122位于壳体面板110上与选择开关组件143对应的位置。

39.可选地,第二插座141可以是太阳能充电插座,太阳能充电插座用于连接太阳能充电器给电池组件20充电;第三插座142可以是ac充电插座,ac充电插座用于连接市电给电池组件20充电。

40.可选地,选择开关1431设置于第二电路板1432。第二电路板1432与壳体面板110可拆卸连接,选择开关1431穿设于第二子孔1122。

41.可选地,第三插座142可以电性连接第二电路板1432,通过安装于第二电路板1432的选择开关1431控制通过第三插座142充电的充电快慢。在本技术的另一个实施例中,面板

组件1配合1000wh的电池使用,第三插座142为ac充电插座,选择开关1431有两个档位分别是快充档位和慢充档位,第二电路板1432包括有快充电路和慢充电路。当选择开关1431位于快充档位时,ac充电插座与快充电路连通,此时是使用直流给电池充电,可以在1个小时左右给电池组件充满电;当选择开关1431位于慢充档位时,ac充电插座与慢充电路连接,此时是使用交流电,充电时间为7小时左右。使用直流快充模式充电速度快,能够极大缩短充电时间,但是会损害电池的使用寿命。因此用户可以根据自身需要选择快充模式还是慢充模式。

42.电流过载保护器144可以与第三插座142电性连接,以能够在利用第三插座142对电池组件20进行充电时提供电流过载保护。电流过载保护器144设有复位按钮1441,复位按钮1441穿设于第四子孔1124,进而裸露于壳体面板110之外。按压复位按钮1441可使电路恢复正常连通状态。

43.如图3和图4所示,第三插座组件150可以包括并机插座151、车充插座152和电源开关154。进一步地,第三插座组件150还可以包括第三电路板153。并机插座151和车充插座152设置于第三电路板153上,车充插座152与并机插座151间隔设置。并机插座151用以与其他储能设备并联从而达到扩充储能容量的目的,车充插座152用以通过汽车给电池组件20充电。电源开关154用以控制整个储能设备1的开关机。用电源开关154控制整个储能设备1的开关机可以有效节约电能。对于以往的储能设备,如果用电负载处于待机状态时,使用者可能忽略该负载正在用电而忘记拔掉插头。设置电源开关154之后,使用者只需要在不使用储能设备1的时候对电源开关154进行操作即可,省心、而且操作简单。

44.第三插座组件150容置于第三安装孔113,第三安装孔113可供第三插座组件150至少部分裸露。并机插座151一端与第三电路板153电性连接,另一端穿设于第五子孔1131,并裸露于壳体面板10。第三电路板153开设有第二通孔1531,第二通孔1531贯穿第三电路板153的两侧面。车充插座152依次穿设于第二通孔1531和第六子孔1132。电源开关154对应穿设于第七子孔1133,以裸露于壳体面板110之外。

45.图6示出了图4中的局部结构a的一种示例性情况。如图6所示,第三电路板153在第二通孔1531的周围设置有沿车充插座152的轴向方向延伸的固定部155,车充插座152外周突出设置有凸缘156,固定部155抵接凸缘156以使得第三电路板153与车充插座152相对固定。车充插座152由于其锥形的结构,在不使用时必须有效固定在第三电路板153上,否则在移动设备过程中容易与第三电路板153发生碰撞损坏设备。

46.关于面板组件10还有如下特征能够对面板组件10进行优化:

47.如图4所示,面板组件10还可以包括盖板160,盖板160可转动的连接在壳体面板110上,用以遮盖第二安装孔112或者使得第二安装孔112裸露。防止灰尘通过第二安装孔112进入设备,同时保护安装于第二安装孔112的第二插座组件140。

48.面板组件10可以包括防滑件170,防滑件170至少部分设置于底面板1102的外侧,以在放置储能设备1时起到防滑作用。

49.本技术的面板组件实施例所描述的第一插座组件130、第二插座组件140和第三插座组件150均为应用强电的组件,如此设计集中了日常生活中常用的强电部分,方便使用者实现强弱电分离,能够减少在使用时安全事故的发生。

50.本技术面板组件实施例所描述的面板组件10结构设计合理,空间利用率高。壳体

面板110上各插座、开关和按钮设计紧凑合理;壳体面板110内部安装的各个插座组件错落有致,合理利用可拆卸的安装方式使得储能设备的使用能够适应多种场景,并且能够减少成本。

51.以上仅为本技术的实施方式,并非因此限制本技术的专利范围,凡是利用本技术说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本技术的专利保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1