传输构件及其板端导电端子的制作方法

1.本实用新型属于电子设备技术领域,特别是涉及一种传输构件及其板端导电端子。

背景技术:

2.随着电子设备的发展,电子设备内部电路基板的电路布局日益复杂,使得电子设备中需要设置大量的线材来传输电路基板的电性信号,然而,由于电子设备目前持续朝轻薄短小的方向发展,使得电子设备的内部无法提供足够的空间设置线材。

3.因此,如何不透过线材的情况下传输电路基板的电性信号,以使电子设备能够持续朝轻薄短小的方向发展,成为所属技术领域人士所亟待解决的问题。

技术实现要素:

4.鉴于以上所述现有技术的缺点,本实用新型的目的在于提供一种传输构件及其板端导电端子,用于解决现有电子设备内部无法提供足够的空间设置线材的问题。

5.为实现上述目的及其他相关目的,本实用新型提供一种传输构件,所述传输构件可处于一第一使用状态、或一第二使用状态,其中,所述第一使用状态执行一电路基板的电性信号传输,所述第一使用状态停止所述电路基板的电性信号传输,所述传输构件包括:一第一板端导电端子,所述第一板端导电端子设置于所述电路基板上的一第一位置,且具有一第一框状本体与一第一接合结构,所述第一框状本体具有一第一接缝、一第一框口与一第一框内空间,所述第一接合结构接合所述第一接缝,以提高所述第一框状本体的结构强度;以及一对接导电端子,所述对接导电端子具有一第一对接结构,其中,当所述传输构件处于所述第一使用状态时,所述第一对接结构经由所述第一框口进入所述第一框内空间,而于所述第一位置对接所述第一板端导电端子,使所述第一板端导电端子与所述对接导电端子两者完成电性连接,以执行所述电路基板的电性信号传输;当所述传输构件处于所述第二使用状态时,所述第一对接结构经由所述第一框口拔出所述第一框内空间,而解除于所述第一位置对接所述第一板端导电端子,使所述第一板端导电端子与所述对接导电端子两者的电性连接关系解除,以停止所述电路基板的电性信号传输。

6.较佳地,于上述传输构件中,还包括一第二板端导电端子,所述第二板端导电端子设置于所述电路基板上的一第二位置,且具有一第二框状本体与一第二接合结构,所述第二框状本体具有一第二接缝、一第二框口与一第二框内空间,所述第二接合结构接合所述第二接缝,以提高所述第二框状本体的结构强度;所述对接导电端子还具有一第二对接结构与一衔接结构,所述衔接结构分别衔接所述第一对接结构与第二对接结构,其中,当所述传输构件处于所述第一使用状态时,所述第二对接结构经由所述第二框口进入所述第二框内空间,而于所述第二位置对接所述第二板端导电端子,使所述第一板端导电端子、所述第二板端导电端子与所述对接导电端子三者完成电性连接,以执行所述电路基板的电性信号传输;当所述传输构件处于所述第二使用状态时,所述第二对接结构经由所述第二框口拔

出所述第二框内空间,而解除于所述第二位置对接所述第二板端导电端子,使所述第一板端导电端子、所述第二板端导电端子与所述对接导电端子三者的电性连接关系解除,以停止所述电路基板的电性信号传输。

7.较佳地,于上述传输构件中,所述第一板端导电端子还具有至少一第一抵接结构,所述第一抵接结构提供抵接进入所述第一框内空间的所述第一对接结构;所述第二板端导电端子还具有至少一第二抵接结构,所述第二抵接结构提供抵接进入所述第二框内空间的所述第二对接结构。

8.较佳地,于上述传输构件中,所述第一抵接结构为一端连接所述第一框状本体而另一端延伸进入所述第一框内空间的悬臂结构;所述第二抵接结构为一端连接所述第二框状本体而另一端延伸进入所述第二框内空间的悬臂结构。

9.较佳地,于上述传输构件中,所述第一抵接结构设置于所述第一板端导电端子的长边;所述第二抵接结构设置于所述第二板端导电端子的长边。

10.较佳地,于上述传输构件中,所述第一抵接结构具有一第一引导面,所述第一引导面提供引导所述第一对接结构进入所述第一框内空间的预定位置;所述第二抵接结构具有一第二引导面,所述第二引导面提供引导所述第二对接结构进入所述第二框内空间的预定位置。

11.较佳地,于上述传输构件中,所述第一板端导电端子具有成对设置的两个第一抵接结构,所述两个第一抵接结构分别提供抵接进入所述第一框内空间的所述第一对接结构的一侧,使所述第一对接结构的位置符合预期;所述第二板端导电端子还具有成对设置的两个第二抵接结构,所述两个第二抵接结构分别提供抵接进入所述第二框内空间的所述第二对接结构的一侧,使所述第二对接结构的位置符合预期。

12.较佳地,于上述传输构件中,所述第一对接结构与所述第二对接结构两者的构造实质相同。

13.较佳地,于上述传输构件中,所述对接导电端子具有实质为ㄇ字形的形体。

14.另外,本实用新型还提供一种板端导电端子,所述板端导电端子设置于一电路基板,且搭配一对接导电端子使用而执行所述电路基板的电性信号传输,所述板端导电端子包括:一框状本体,所述框状本体具有一接缝、一框口与一框内空间;以及一接合结构,所述接合结构接合所述接缝,以提高所述框状本体的结构强度;其中,所述对接导电端子经由所述框口进入所述框内空间,而对接所述框状本体以执行所述电路基板的电性信号传输。

15.较佳地,于上述板端导电端子中,还具有至少一抵接结构,所述抵接结构提供抵接进入所述框内空间的所述对接导电端子。

16.较佳地,于上述板端导电端子中,所述抵接结构为一端连接所述框状本体而另一端延伸进入所述框内空间的悬臂结构。

17.较佳地,于上述板端导电端子中,所述抵接结构设置于所述板端导电端子的长边。

18.较佳地,于上述板端导电端子中,所述抵接结构具有一引导面,所述引导面提供引导所述对接导电端子进入所述框内空间的预定位置。

19.较佳地,于上述板端导电端子中,所述板端导电端子具有成对设置的两个抵接结构,所述两个抵接结构分别提供抵接进入所述框内空间的所述对接导电端子的一侧,使所述对接导电端子的位置符合预期。

20.如上所述,本实用新型所述的传输构件及其板端导电端子,具有以下有益效果:

21.与现有技术相比,本实用新型提供一种传输构件及其板端导电端子,具体而言,该传输构件包含有对接导电端子与至少一板端导电端子,其中,板端导电端子可设置于电路基板,以跟对接导电端子搭配使用而可在不透过线材的情况下执行电路基板的电性信号传输,以使电子设备能够持续朝轻薄短小的方向发展;另外,该板端导电端子设置有用于接合接缝的接合结构,使得不易受力变形而容易维持形体;再者,本实用新型的对接导电端子可以作为开关以开启或关闭多个板端导电端子之间的电性连通关系,而执行或停止电路基板的电性信号传输。

附图说明

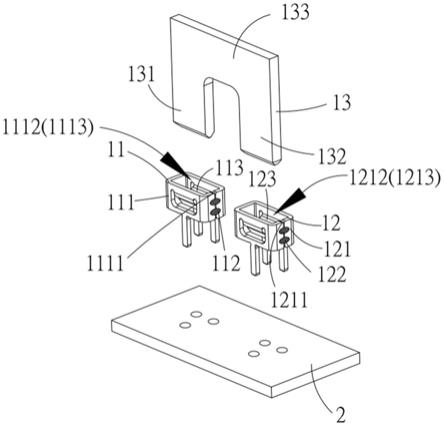

22.图1为本实用新型传输构件的板端导电端子的示意图。

23.图2为本实用新型图1所示板端导电端子于另一视角的示意图。

24.图3为本实用新型图1所示板端导电端子的侧视图。

25.图4为本实用新型图3所示板端导电端子沿a

‑

a线段截切的截面图。

26.图5为本实用新型传输构件处于第二使用状态的示意图。

27.图6为本实用新型传输构件处于第一使用状态的示意图。

28.图7为本实用新型传输构件的部分构件分解图。

29.图8为本实用新型传输构件的使用状态示意图。

30.图9为本实用新型图8所示构件的俯视图。

31.图10~图11为本实用新型传输构件的接合结构的功用示意图。

32.标号说明

[0033]1ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

传输构件

[0034]

11

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一板端导电端子

[0035]

111

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一框状本体

[0036]

1111

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一接缝

[0037]

1112

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一框口

[0038]

1113

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一框内空间

[0039]

112

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一接合结构

[0040]

113

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一抵接结构

[0041]

1131

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一引导面

[0042]

12

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二板端导电端子

[0043]

121

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二框状本体

[0044]

1211

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二接缝

[0045]

1212

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二框口

[0046]

1213

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二框内空间

[0047]

122

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二接合结构

[0048]

123

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二抵接结构

[0049]

1231

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二引导面

[0050]

13

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

对接导电端子

[0051]

131

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一对接结构

[0052]

132

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二对接结构

[0053]

133

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

衔接结构

[0054]2ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

电路基板

具体实施方式

[0055]

以下通过特定的具体实施例说明本实用新型的技术内容,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭示的内容轻易地了解本实用新型的其他优点与功效。本实用新型亦可通过其他不同的具体实施例加以施行或应用。本说明书中的各项细节亦可基于不同观点与应用,在不背离本实用新型的精神下,进行各种修饰与变更。

[0056]

关于本实用新型传输构件及其板端导电端子的技术思想,请一并参阅本案图式中图1至图11跟以下的实施例说明:

[0057]

于本实用新型中,提供可在不透过线材的情况下执行电性信号传输的传输构件,其中,传输构件可处于如图6所示的第一使用状态以执行电路基板的电性信号传输,或者,传输构件可处于如图5所示的第二使用状态以停止电路基板的电性信号传输。如图7所示,传输构件1具有:第一板端导电端子11、第二板端导电端子12与对接导电端子13。具体而言,第一板端导电端子11与第二板端导电端子12均设置于电路基板2,且与对接导电端子13搭配使用而执行电路基板2的电性信号传输。应说明的是,于本实用新型第一板端导电端子11与第二板端导电端子12可省略其中一者,以通过第一板端导电端子11与第二板端导电端子12的其中一者与对接导电端子13搭配使用而执行电路基板2的电性信号传输。

[0058]

如图7至图8所示,第一板端导电端子11设置于电路基板2上的第一位置,且具有第一框状本体111与第一接合结构112。于本实用新型中,第一框状本体111通过弯折方式制成,而成形有第一接缝1111、第一框口1112与第一框内空间1113,其中,第一接合结构112可选择使用焊接材料制成而用于接合第一接缝1111,使第一框状本体111实质构成框状封闭体,以提高第一框状本体111的结构强度,如图10所示的实施例,由于第一板端导电端子11具有第一接合结构112,使得第一框状本体111不易受力变形,而容易维持第一框口1112与第一框内空间1113的形状,反观,如图11所示的实施例,第一板端导电端子11不具有第一接合结构112,使得第一框状本体111容易受力变形,而改变第一框口1112与第一框内空间1113的形状。

[0059]

如图7至图8所示,第二板端导电端子12设置于电路基板2上的第二位置,且具有第二框状本体121与第二接合结构122。于本实用新型中,第二框状本体121通过弯折方式制成,而成形有第二接缝1211、第二框口1212与第二框内空间1213,其中,第二接合结构122可选择使用焊接材料制成而用于接合第二接缝1211,使第二框状本体121实质构成框状封闭体,以提高第二框状本体121的结构强度,如图10所示的实施例,第二板端导电端子12具有第二接合结构122,使得第二框状本体121不易受力变形,而容易维持第二框口1212与第二框内空间1213的形状,反观,如图11所示的实施例,第二板端导电端子12不具有第二接合结构122,使得第二框状本体121容易受力变形,而改变第二框口1212与第二框内空间1213的形状。

[0060]

于本实用新型中,对接导电端子13具有第一对接结构131、第二对接结构132与衔

接结构133,衔接结构133分别衔接第一对接结构131与第二对接结构132。如图7至图8所示,第一对接结构131与第二对接结构132两者的构造实质相同,且对接导电端子13具有实质为ㄇ字形的形体,但不以此为限,若第一板端导电端子11与第二板端导电端子12的构造实质不相同,则第一对接结构131与第二对接结构132两者的构造也可适应地实质不相同,因应第一板端导电端子11与第二板端导电端子12的设置位置,对接导电端子13也可具有实质非为ㄇ字形的形体。

[0061]

应说明的是,当传输构件1处于如图6所示的第一使用状态时,第一对接结构131经由第一框口1112进入第一框内空间1113,而如图8及图9所示于第一位置对接第一板端导电端子11,且第二对接结构1211经由第二框口1212进入该第二框内空间1213,而如图8及图9所示于第二位置对接第二板端导电端子12,使第一板端导电端子11、第二板端导电端子12与对接导电端子13三者可以完成电性连接,因此,对接导电端子13可以做为开关来开启第一板端导电端子11与第二板端导电端子12两者的电性连通关系,而执行电路基板2的电性信号传输。

[0062]

另外,当传输构件1处于如图5所示的第二使用状态时,第一对接结构131经由第一框口1112拔出第一框内空间1113,而解除如图8及图9所示于第一位置对接第一板端导电端子11,且第二对接结构1211经由第二框口1212拔出第二框内空间1213,而解除如图8及图9所示于第二位置对接第二板端导电端子12,使第一板端导电端子11、第二板端导电端子12与对接导电端子13三者的电性连接关系解除,因此,对接导电端子13可以做为开关来关闭第一板端导电端子11与第二板端导电端子12两者的电性连通关系,而停止电路基板2的电性信号传输。

[0063]

如图1所示的实施例,第一板端导电端子11的两侧长边成对设置有两个第一抵接结构113,以通过两个第一抵接结构113分别抵接进入第一框内空间1113的第一对接结构131的一侧,使第一对接结构131的位置符合预期,其中,第一抵接结构113为一端连接第一框状本体111而另一端延伸进入第一框内空间1113的悬臂结构,而可以对第一对接结构131提供抵接力。另外,如图5及图6所示,第一抵接结构113设置有第一引导面1131,以通过第一引导面1131引导第一对接结构131进入第一框内空间1113的预定位置,使对接导电端子13与第一板端导电端子11的对接关系符合预期。

[0064]

应说明的是,若第一框状本体111与对接导电端子13具有紧配合的关系,则在省略第一抵接结构113的情况下,对接导电端子13与第一板端导电端子11的对接关系也能够符合预期,因此第一抵接结构113的设置非为必要,且第一抵接结构113的设置数量也非以上述两个为限。

[0065]

如图1所示的实施例,第二板端导电端子12的两侧长边成对设置有两个第二抵接结构123,以通过两个第二抵接结构123分别抵接进入第二框内空间1213的第二对接结构132的一侧,使第二对接结构132的位置符合预期,其中,第二抵接结构123为一端连接第二框状本体121而另一端延伸进入第二框内空间1213的悬臂结构,而可以对第二对接结构132提供抵接力。另外,如图5及图6所示,第二抵接结构123设置有第二引导面1231,以通过第二引导面1231引导第二对接结构132进入第二框内空间1213的预定位置,使对接导电端子13与第二板端导电端子12的对接关系符合预期。

[0066]

应说明的是,若第二框状本体121与对接导电端子13具有紧配合的关系,则在省略

第二抵接结构123的情况下,对接导电端子13与第二板端导电端子12的对接关系也能够符合预期,因此第二抵接结构123的设置非为必要,且第二抵接结构123的设置数量也非以上述两个为限。

[0067]

综上所述,本实用新型的传输构件包含有对接导电端子与至少一板端导电端子,其中,板端导电端子可设置于电路基板,以跟对接导电端子搭配使用而可在不透过线材的情况下执行电路基板的电性信号传输,以使电子设备能够持续朝轻薄短小的方向发展;另外,本实用新型的板端导电端子设置有用于接合接缝的接合结构,使得不易受力变形而容易维持形体;再者,本实用新型的对接导电端子可以作为开关以开启或关闭多个板端导电端子之间的电性连通关系,而执行或停止电路基板的电性信号传输。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1