一种直流铜排外置的电容结构的制作方法

1.本实用新型属于直流铜排电容技术领域,具体涉及一种直流铜排外置的电容结构。

背景技术:

2.在工业变频、电力传动、新能源汽车等领域逆变器中,为了保证直流母线的电压稳定性,需要在直流母线端使用直流支撑电容。常用的直流支撑电容为薄膜电容,整体结构包含外壳、电容芯子、交流铜排、直流铜排、绝缘板和灌封胶组成。

3.常见薄膜电容的结构方式如图2所示为:1)将直流铜排和交流铜排冲压折弯成设计的形状;2)铜排之间设计绝缘板结构保证铜排之间的绝缘;3)通过锡焊的方式将铜排焊接到薄膜电容芯子上;4)将焊接好的整体灌封到电容壳体中固定。

4.该方案的缺点有:1)直流铜排灌封到电容内部,散热途径为铜排,灌封胶,芯子,外壳,外部水冷板,散热路径长;2)直流铜排与电容芯子直接连接,直流铜排上的发热会直接传导给电容芯子,使得薄膜电容的芯子容易发生过温失效,降低薄膜电容的可靠性。3)为了避免交流铜排电极之间的误导通,通常需要保证较宽的电气间隙;4)交流铜排表面的镀层管控较难,容易生长镀层锡须,如果发生在电极之间极易发生短路风险。

5.因此,针对上述问题,予以进一步改进。

技术实现要素:

6.本实用新型的主要目的在于提供一种直流铜排外置的电容结构,其将直流铜排结构和绝缘座一体注塑,并通过浮动螺母的方式为电容交流铜排结构提供紧固方式,形成绝缘座结构,交流铜排结构的铜片之间通过一体注塑的绝缘座结构保证铜排之间的绝缘,交流铜排结构和电容芯子通过锡焊的方式连接到一起,焊接好的交流铜排结构、电容芯子和绝缘座放入壳外壳中,通过灌封胶的形式固定。

7.为达到以上目的,本实用新型提供一种直流铜排外置的电容结构,包括外壳、电容芯子、交流铜排结构、直流铜排结构和绝缘座,所述电容芯子内置于所述外壳,所述交流铜排结构和所述直流铜排结构均安装于所述绝缘座,所述绝缘座固定安装于所述外壳,所述交流铜排结构与所述电容芯子电性连接;

8.所述绝缘座包括第一组件和第二组件,所述第一组件和所述第二组件一体成型,所述第一组件固定安装于所述外壳(第二组件部分内置于所述外壳)并且所述第二组件外置于所述外壳,所述交流铜排结构通过浮动螺母安装于所述第一组件并且所述直流铜排结构安装于所述第二组件。

9.作为上述技术方案的进一步优选的技术方案,所述直流铜排包括第一直流铜片和第二直流铜片,所述第一直流铜片和所述第二直流铜片分别与所述第二组件固定连接,并且所述第一直流铜片和所述第二直流铜片均设有第一连接孔。

10.作为上述技术方案的进一步优选的技术方案,所述交流铜排结构包括第一交流铜

片、第二交流铜片、第三交流铜片、第四交流铜片、第五交流铜片、第六交流铜片、第七交流铜片、第八交流铜片和第九交流铜片,所述第一交流铜片、所述第二交流铜片、所述第三交流铜片、所述第四交流铜片、所述第五交流铜片、所述第六交流铜片、所述第七交流铜片、所述第八交流铜片和所述第九交流铜片均通过浮动螺母安装于所述第一组件。

11.作为上述技术方案的进一步优选的技术方案,所述第一交流铜片和所述第二交流铜片之间设有第一隔离板,述第二交流铜片和所述第三交流铜片之间设有第二隔离板,述第四交流铜片和所述第五交流铜片之间设有第三隔离板,述第五交流铜片和所述第六交流铜片之间设有第四隔离板,述第七交流铜片和所述第八交流铜片之间设有第五隔离板,述第八交流铜片和所述第九交流铜片之间设有第六隔离板。

12.作为上述技术方案的进一步优选的技术方案,所述第一组件通过灌封胶与所述外壳固定连接。

13.本实用新型的有益效果在于:

14.1)相对于传统方案,本实用新型方案通过直流铜排结构外置的方式,减小了直流铜排结构与电容芯子之间的热传导,可以有效降低电容芯子温度10℃左右;

15.2)传统方案薄膜电容和功率模块的固定方式,通常需要铆接螺母,本方案采用浮动螺母的方式,降低了成本5%以上;

16.3)传统方案需要考虑薄膜电容交流铜排之间的电气间隙,交流铜排之间通常留有5mm以上的电气间隙,增加电容与功率模块之间的回路电感,影响整个控制系统的性能和效率。本方案通过绝缘隔离板的形式可以有效保证交流铜排之间的绝缘,使得交流铜排之间的间隙减小到2mm以内,能够有效降低回路电感5%以上,提升整个控制系统的性能和效率;

17.4)传统方案交流铜排上的镀层材料镀锡存在锡须生长的风险,引起电极之间的短路故障。本方案通过绝缘隔离板板可以有效避免电极间的锡须生长问题;

18.5)通过直流铜排结构外置的方案,可以有效利用交流铜排结构下部的空间,使整个控制系统的空间利用率更高,功率密度更高。

附图说明

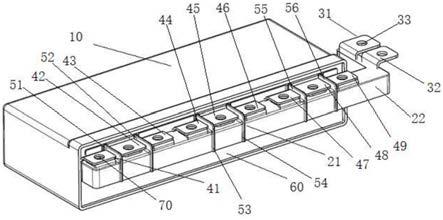

19.图1是本实用新型的一种直流铜排外置的电容结构的结构示意图。

20.图2是现有的薄膜电容的结构示意图。

21.附图标记包括:10、外壳;21、第一组件;22、第二组件;31、第一直流铜片;32、第二直流铜片;33、第一连接孔;41、第一交流铜片;42、第二交流铜片;43、第三交流铜片;44、第四交流铜片;45、第五交流铜片;46、第六交流铜片;47、第七交流铜片;48、第八交流铜片;49、第九交流铜片;51、第一隔离板;52、第二隔离板;53、第三隔离板;54、第四隔离板;55、第五隔离板;56、第六隔离板;60、灌封胶;70、浮动螺母。

具体实施方式

22.以下描述用于揭露本实用新型以使本领域技术人员能够实现本实用新型。以下描述中的优选实施例只作为举例,本领域技术人员可以想到其他显而易见的变型。在以下描述中界定的本实用新型的基本原理可以应用于其他实施方案、变形方案、改进方案、等同方案以及没有背离本实用新型的精神和范围的其他技术方案。

23.本实用新型公开了一种直流铜排外置的电容结构,下面结合优选实施例,对实用新型的具体实施例作进一步描述。

24.在本实用新型的实施例中,本领域技术人员注意,本实用新型涉及的外壳、电容芯子等可被视为现有技术。

25.优选实施例。

26.本实用新型公开了一种直流铜排外置的电容结构,包括外壳10、电容芯子、交流铜排结构、直流铜排结构和绝缘座,所述电容芯子内置于所述外壳,所述交流铜排结构和所述直流铜排结构均安装于所述绝缘座,所述绝缘座固定安装于所述外壳,所述交流铜排结构与所述电容芯子电性连接;

27.所述绝缘座包括第一组件21和第二组件22,所述第一组件21和所述第二组件22一体成型,所述第一组件21固定安装于所述外壳10(第二组件22部分内置于所述外壳10)并且所述第二组件22外置于所述外壳10,所述交流铜排结构通过浮动螺母70安装于所述第一组件21并且所述直流铜排结构安装于所述第二组件22。

28.具体的是,所述直流铜排包括第一直流铜片31和第二直流铜片32,所述第一直流铜片1和所述第二直流铜片32分别与所述第二组件22固定连接,并且所述第一直流铜片31和所述第二直流铜片32均设有第一连接孔33。

29.更具体的是,所述交流铜排结构包括第一交流铜片41、第二交流铜片42、第三交流铜片43、第四交流铜片44、第五交流铜片45、第六交流铜片46、第七交流铜片47、第八交流铜片48和第九交流铜片49,所述第一交流铜片41、所述第二交流铜片42、所述第三交流铜片43、所述第四交流铜片44、所述第五交流铜片45、所述第六交流铜片46、所述第七交流铜片47、所述第八交流铜片48和所述第九交流铜片49均通过浮动螺母70安装于所述第一组件21。

30.进一步的是,所述第一交流铜片41和所述第二交流铜片42之间设有第一隔离板51,述第二交流铜片42和所述第三交流铜片43之间设有第二隔离板52,述第四交流铜片44和所述第五交流铜片45之间设有第三隔离板53,述第五交流铜片45和所述第六交流铜片46之间设有第四隔离板54,述第七交流铜片47和所述第八交流铜片48之间设有第五隔离板55,述第八交流铜片48和所述第九交流铜片49之间设有第六隔离板56。

31.更进一步的是,所述第一组件21通过灌封胶60与所述外壳10固定连接。

32.值得一提的是,本实用新型专利申请涉及的外壳、电容芯子等技术特征应被视为现有技术,这些技术特征的具体结构、工作原理以及可能涉及到的控制方式、空间布置方式采用本领域的常规选择即可,不应被视为本实用新型专利的发明点所在,本实用新型专利不做进一步具体展开详述。

33.对于本领域的技术人员而言,依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1