沟槽型屏蔽栅器件的制作方法

1.本实用新型属于半导体技术领域,具体涉及一种沟槽型屏蔽栅器件。

背景技术:

2.在低压沟槽型屏蔽栅器件中,尤其是小功率沟槽型屏蔽栅器件,要求使用较低的阈值电压值(vth)。为了实现较低阈值电压值,器件的栅氧厚度往往很薄,通常小于350a,且为了降低导通电阻器件往往采用超短沟道设计。因此现有结构的低压沟槽型屏蔽栅器件中栅极多晶硅的实际长度的波动会给器件的阈值电压值造成较大的波动,而栅极多晶硅的实际长度的波动和器件制备过程中工艺参数的波动密切相关,难以控制及消除。

3.现有沟槽型屏蔽栅器件其工艺流程包括:

4.步骤

①

,高密度等离子体(hdp)回蚀;

5.步骤

②

,栅极氧化物介质层生长;

6.步骤

③

,栅极多晶硅积淀及回蚀至低于栅极氧化物介质层表面;

7.步骤

④

,湿法刻蚀表面栅极氧化物介质层。

8.通过上述工艺流程及后续工艺流程,最终得到如图1所示的现有技术的器件结构,包括外延层(epi)101、外延层中沟槽(trench)102、栅极氧化物介质层(gox)103、栅极多晶硅(gate poly)104、横向氧化物介质层(oxide)105、源极多晶硅(source poly)106、p型掺杂区(p-body)107、n型掺杂区(n+)108、连接孔(ct)109、连接孔注入区(bf2)110、介质隔离层(ild)111、金属电极(alcu)112等部分。

9.可见,这种结构沟槽102中栅极多晶硅的实际长度直接受栅极多晶硅回蚀(干刻)刻蚀量的影响,以及在湿法刻蚀去除栅极氧化物介质层时受栅极多晶硅损失量的影响,造成了器件的阈值电压值波动。

技术实现要素:

10.本实用新型针对现有的沟槽型屏蔽栅器件由于多晶硅的实际长度的波动对器件的阈值电压值造成较大波动的技术问题,目的在于提供一种沟槽型屏蔽栅器件。

11.一种沟槽型屏蔽栅器件,包括:一外延层;和至少一有源区沟槽,位于所述外延层上;

12.所述有源区沟槽内具有:

13.一栅极多晶硅,位于所述有源区沟槽内;

14.一栅极氧化物介质层,位于所述栅极多晶硅与所述有源区沟槽上部之间;

15.所述栅极氧化物介质层的上部具有:

16.一氧化物凸起部,伸出于所述有源区沟槽;

17.所述栅极多晶硅的上部具有:

18.一第一凸起部,伸出于所述有源区沟槽;

19.一第二凸起部,位于所述第一凸起部上方。

20.所述有源区沟槽的中心深度:所述第一凸起部的凸起高度为100:+1.81~2.27,优选100:+1.90~2.13。

21.所述有源区沟槽的中心深度:所述第二凸起部的凸起高度为100:+1.80~8.10,优选100:+3.60~6.30。

22.所述氧化物凸起部伸出于所述有源区沟槽的外侧面向外侧延伸形成位于所述有源区沟槽外的两个氧化物垫片。

23.所述氧化物凸起部位于所述第一凸起部两侧侧壁外。

24.所述第一凸起部的底面与所述有源区沟槽的顶面齐平,所述第一凸起部的顶面与所述氧化物凸起部的顶面齐平。

25.所述第二凸起部的宽度大于所述有源区沟槽的临界最大开口宽度。

26.所述沟槽型屏蔽栅器件还包括:

27.至少两个氮化物垫片,设置在所述第二凸起部两侧侧壁外且位于所述氧化物凸起部上方。

28.所述氮化物垫片的顶面与所述第二凸起部顶面齐平。

29.所述沟槽型屏蔽栅器件还包括:

30.一源极多晶硅,位于所述有源区沟槽内且位于所述栅极多晶硅下方;

31.一横向氧化物介质层,位于所述源极多晶硅和所述栅极多晶硅之间,由所述横向氧化物介质层将所述源极多晶硅和所述栅极多晶硅隔开。

32.所述沟槽型屏蔽栅器件还包括:

33.一体区,位于所述外延层上方;

34.一源区,位于所述体区上方;

35.所述有源区沟槽从上往下依次贯穿所述源区和所述体区并延伸入于所述外延层;

36.所述氧化物凸起部高于所述源区高度,所述氧化物垫片位于所述源区上方,由所述氧化物垫片将所述栅极多晶硅和所述源区隔开。

37.所述沟槽型屏蔽栅器件还包括:

38.一介质隔离层,位于所述源区和所述栅极多晶硅上方;

39.一金属电极,位于所述介质隔离层上方,所述金属电极与所述源区由所述介质隔离层隔开;

40.一连接孔,上端连接所述金属电极,下端贯穿所述介质隔离层和所述源区后经一连接孔注入区连接所述体区;

41.所述氧化物凸起部、所述第一凸起部、所述第二凸起部和所述氮化物垫片均位于所述介质隔离层内。

42.所述体区为p型掺杂类型的p型掺杂区,所述源区为n型掺杂类型的n型掺杂区。

43.本实用新型的积极进步效果在于:本实用新型采用沟槽型屏蔽栅器件,由于栅极多晶硅具有第一凸起部和第二凸起部且伸出于有源区沟槽,使得刻蚀时的多晶硅消耗量极小,消除了由于栅极多晶硅回蚀时(干刻)刻蚀量波动对栅极多晶硅的实际长度产生的影响,可以通过加大刻蚀量确保转角处多晶硅不会产生残留,减小器件漏电流。另外,消除了在栅极氧化物介质层去除时(湿法刻蚀)栅氧损失量波动对栅极多晶硅的实际长度产生的影响,大大减少了器件的阈值电压值波动。

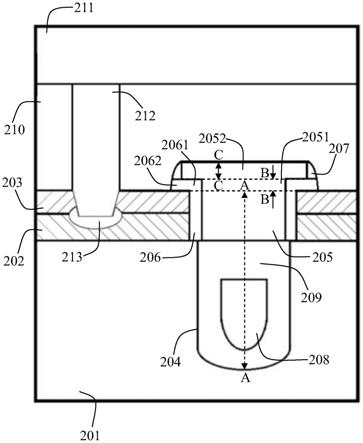

附图说明

44.图1为现有技术的器件的一种断面结构图;

45.图2为本实用新型器件的一种断面结构图;

46.图3为本实用新型器件的一种工艺流程图。

具体实施方式

47.为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示进一步阐述本实用新型。

48.参照图2,一种沟槽型屏蔽栅器件,该沟槽型屏蔽栅器件优选为低压沟槽型屏蔽栅器件。该沟槽型屏蔽栅器件包括有源区结构,该有源区结构包括:

49.外延层201,外延层201为第一掺杂类型,外延层201优选为n型掺杂类型。

50.体区202,位于外延层201上方。体区202为第二掺杂类型,第二掺杂类型与第一掺杂类型相反。体区202优选为p型掺杂类型的p型掺杂区(p-body)。

51.源区203,位于体区202上方。源区203为第一掺杂类型,源区203优选为n型掺杂类型的n型掺杂区(n+)。

52.至少一有源区沟槽204,位于外延层201上。有源区沟槽204优选从上往下依次贯穿源区203和体区202并延伸入外延层201。

53.栅极多晶硅205,位于有源区沟槽204内的上部。栅极多晶硅205的上部具有第一凸起部2051和第二凸起部2052。

54.第一凸起部2051伸出于有源区沟槽204,第一凸起部2051的底面与有源区沟槽204的顶面齐平,第一凸起部2051的顶面与氧化物凸起部2061的顶面齐平。优选的第一凸起部2051的顶面高度高于源区203高度。有源区沟槽204的中心深度:第一凸起部2051的凸起高度为100:+1.81~2.27,优选为100:+1.90~2.13。其中,以有源区沟槽204本身高度为基准水平线,“+”代表高出于有源区沟槽204本身高度,

“‑”

代表低于沟槽本身高度。如图2中所示,线段aa表示有源区沟槽204的中心深度,线段bb表示第一凸起部2051的凸起高度,则aa:bb=100:+1.81~2.27,优选aa:bb=100:+1.90~2.13。

55.第二凸起部2052位于第一凸起部2051上方。第二凸起部2052的宽度优选大于有源区沟槽204的临界最大开口宽度。使得第二凸起部2052的左右宽度大于第一凸起部2051的左右宽度,如图2中所示,致使第二凸起部2052两侧侧部位于氧化物凸起部2061上方。有源区沟槽204的中心深度:第二凸起部2052的凸起高度为100:+1.80~8.10,优选为100:+3.60~6.30。如图2中所示,线段cc表示第二凸起部2052的凸起高度,则aa:cc=100:+1.80~8.10,优选aa:cc=100:+3.60~6.30。

56.栅极氧化物介质层206,位于栅极多晶硅205上部与有源区沟槽204上部之间。栅极氧化物介质层206的上部具有一氧化物凸起部2061,氧化物凸起部2061伸出于有源区沟槽204。氧化物凸起部2061位于第一凸起部2051两侧侧壁外,且顶面与第一凸起部2051的顶面齐平。氧化物凸起部2061伸出于有源区沟槽204的外侧面向外侧延伸形成位于有源区沟槽204外的两个氧化物垫片2062。氧化物凸起部2061高于源区203高度,氧化物垫片2062位于源区203上方,由氧化物垫片2062将栅极多晶硅205和源区203隔开。

57.至少两个氮化物垫片207,位于有源区沟槽204外,设置在第二凸起部2052两侧侧

壁外且位于氧化物凸起部2061的上方,优选位于氧化物垫片2062的上方。每个有源区沟槽204外的第二凸起部2052两侧侧壁外分别设置一个氮化物垫片207。优选氮化物垫片207的顶面与第二凸起部2052顶面齐平。氮化物垫片207采用多面体结构,如长方体、正方体或扇形体等。氮化物垫片207中的一个面连接第二凸起部2052侧壁,相邻的另一个面连接氧化物凸起部2061顶面。

58.源极多晶硅208,位于有源区沟槽204内的下部,且位于栅极多晶硅205下方。

59.横向氧化物介质层209,位于源极多晶硅208和栅极多晶硅205之间,由横向氧化物介质层209将源极多晶硅208和栅极多晶硅205隔开。

60.介质隔离层210,位于源区203和栅极多晶硅205上方。介质隔离层210内具有氧化物凸起部2061、第一凸起部2051、第二凸起部2052和氮化物垫片207。

61.金属电极211,位于介质隔离层210上方,金属电极211与源区203由介质隔离层210隔开。

62.连接孔212,上端连接金属电极211,下端贯穿介质隔离层210和源区203后经连接孔注入区213连接体区202。

63.实施例1:

64.参照图3,本实用新型的器件中,栅极多晶硅205具有的第一凸起部2051和第二凸起部2052及形成氧化物凸起部2061和氮化物垫片207的工艺流程如下:

65.步骤

①

,有源区沟槽204内的高密度等离子体(hdp)回蚀;

66.步骤

②

,栅极氧化物介质层206生长、氮化物掩膜层207’生长;

67.步骤

③

,有源区沟槽204处打开氮化物掩膜层;

68.步骤

④

,栅极多晶硅205积淀及回蚀;

69.步骤

⑤

,表面氮化物掩膜层和栅极氧化物介质层去除(干法刻蚀)。

70.步骤

②

中增加了氮化物掩膜层生长。步骤

③

只去除了有源区沟槽204处的氮化物掩膜层,保留了栅极氧化物介质层。步骤

④

中栅极多晶硅回蚀时,刻蚀量控制在多晶硅顶面和氮化物掩膜层顶面齐平,形成的第一凸起部2051和第二凸起部2052。步骤

⑤

使用干刻的方式去除氮化物掩膜层会在靠近栅极多晶硅205两侧的侧壁上形成氮化物垫片207,后续做栅氧刻蚀时沿着氮化物垫片207方向在下方将垫片延伸。同时,在栅极多晶硅205的下方形成氧化物垫片2062。

71.通过上述工艺流程及后续现有的工艺流程,以40v沟槽型屏蔽栅器件为例,选取外延层电阻率0.22ohm,有源区沟槽204临界最大开口宽度0.55um,有源区沟槽204深度2.2um,有源区沟槽204内hdp回刻深度0.7um,横向氧化物介质层209厚度470a,氮化物掩膜层厚度1100a,栅极多晶硅205回刻后高度1500a,源区203注入浓度5e+15(5

×

10

15

/cm2),体区202注入浓度6.5e+12(6.5

×

10

12

/cm2),最终器件结构如图2所示的本实用新型的器件。

72.可见,本实用新型的器件结构,栅极多晶硅205、氮化物垫片207和氧化物垫片2062存在高选择比,故刻蚀时多晶硅消耗量极小,此时栅极多晶硅实际长度为有源区沟槽204平面以下栅极多晶硅深度,不受多晶硅回蚀量影响。另一方面由于形成氮化物垫片207,有源区沟槽204内栅极氧化物介质层206被保护在下方不会受到等离子体影响,所以不会造成任何负面效应。

73.以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行

业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1