氮化镓器件的制作方法

1.本实用新型涉及半导体器件技术领域,特别涉及一种氮化镓器件。

背景技术:

2.氮化镓器件(gan器件)具有大的禁带宽度、高电子饱和速度、异质结界面高二维电子气(two-dimensional electron gas,2deg)浓度以及高击穿电压和高热导率,因此在电子电力领域及射频领域得到了广泛应用。硅上氮化镓(gan-on-si)是目前广泛应用的衬底技术,其采用价格低廉的硅晶圆作为衬底,通过外延生长氮化镓来生产出高电子迁移率晶体管(high electron mobility transistor,hemt)的横向器件。

3.在实际应用中,由于位于衬底和沟道层之间的过渡层中的杂质和晶格缺陷会产生较高浓度的背景电子,导电沟道电子被过渡层和衬底的陷阱所俘获,造成过渡层漏电,衬底出现电子聚集现象,影响导电沟道的电阻率。导致gan器件产生陷阱(trapping)效应,此时芯片源极(source)和漏极(drain)加偏压后,直流导通电阻rdson、阈值电压vth和源漏电压vsd都会发生漂移。

4.因此,如何防止衬底的电子聚集、避免器件的陷阱效应,成了本领域技术人员需要解决的一个问题。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于提供一种氮化镓器件,以解决现有技术中的氮化镓器件存在衬底电子聚集而产生陷阱效应的问题。

6.为解决上述技术问题,本实用新型提供一种氮化镓器件,所述氮化镓器件包括:

7.氮化镓结构以及与所述氮化镓结构并置的裸片结构;

8.其中,所述氮化镓结构包括第一半导体衬底、形成于所述第一半导体衬底上的过渡层、形成于所述过渡层上的沟道层以及形成于所述沟道层上的栅极、源极和漏极;

9.所述裸片结构包括第二半导体衬底;

10.所述第二半导体衬底的第一表面与所述源极电性连接,所述第二半导体衬底的第二表面与所述第一半导体衬底电性连接,所述第二半导体衬底的阻抗小于所述第一半导体衬底的阻抗。

11.可选的,在所述的氮化镓器件中,所述第二半导体衬底和所述第一半导体衬底的材质相同,所述第二半导体衬底中的掺杂离子和所述第一半导体衬底中的掺杂离子相同,并且,所述第二半导体衬底的掺杂浓度较所述第一半导体衬底的掺杂浓度高。

12.可选的,在所述的氮化镓器件中,所述第二半导体衬底和所述第一半导体衬底的材质均为硅,所述第二半导体衬底中的掺杂离子和所述第一半导体衬底中的掺杂离子均为p型离子或者均为n型离子,并且,所述第二半导体衬底的掺杂浓度为10

16

cm-3

~10

22

cm-3

,所述第一半导体衬底的掺杂浓度为10

15

cm-3

~10

19

cm-3

。

13.可选的,在所述的氮化镓器件中,所述第二半导体衬底和所述第一半导体衬底的

材质不同,所述第二半导体衬底中的掺杂离子和所述第一半导体衬底中的掺杂离子相同,并且,所述第二半导体衬底的掺杂浓度较所述第一半导体衬底的掺杂浓度高。

14.可选的,在所述的氮化镓器件中,所述第二半导体衬底和所述第一半导体衬底的材质选自于硅、锗和锗硅中的一种,所述第二半导体衬底中的掺杂离子和所述第一半导体衬底中的掺杂离子选自于磷、硼和砷中的一种。

15.可选的,在所述的氮化镓器件中,所述裸片结构的顶面与所述氮化镓结构的顶面齐平,所述裸片结构的底面与所述氮化镓结构的底面齐平。

16.可选的,在所述的氮化镓器件中,所述氮化镓器件包括一个或者多个所述裸片结构。

17.可选的,在所述的氮化镓器件中,所述氮化镓器件还包括:第一布线层以及第二布线层,所述第二半导体衬底的第一表面通过所述第一布线层与所述源极电性连接,所述第二半导体衬底的第二表面通过所述第二布线层与所述第一半导体衬底电性连接;

18.其中,所述第一布线层覆盖所述第二半导体衬底的第一表面并延伸覆盖所述源极,所述第二布线层覆盖所述第二半导体衬底的第二表面并延伸覆盖所述第一半导体衬底;

19.或者,所述第一布线层通过第一插塞结构与所述第二半导体衬底的第一表面以及所述源极连接,所述第二布线层通过第二插塞结构与所述第二半导体衬底的第二表面以及所述第一半导体衬底连接。

20.可选的,在所述的氮化镓器件中,所述第一布线层为单层线路结构或者多层线路结构,所述第二布线层为单层线路结构。

21.可选的,在所述的氮化镓器件中,所述氮化镓结构还包括形成于所述沟道层和所述栅极、源极和漏极之间的势垒层。

22.在本实用新型提供的氮化镓器件中,第二半导体衬底的第一表面与源极电性连接,所述第二半导体衬底的第二表面与第一半导体衬底电性连接,所述第二半导体衬底的阻抗小于所述第一半导体衬底的阻抗,由此,所述第二半导体衬底可以作为所述第一半导体衬底中电子的载流通道,从而解决现有技术中衬底电子聚集的问题,避免氮化镓器件发生陷阱效应,提高了氮化镓器件的性能。进一步的,所述载流通道由所述第二半导体衬底形成,其结构简单,由此,所需的制造工艺简便并且可靠性高。

附图说明

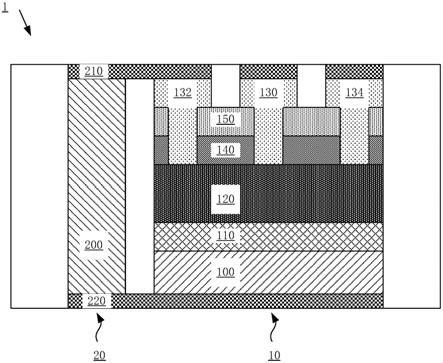

23.图1是本实用新型实施例的氮化镓器件的剖面示意图;

24.图2至图4是本实用新型其他实施例中氮化镓器件的结构示意图;

25.图5是本实用新型实施例的第一基材的俯视示意图;

26.图6是本实用新型实施例的第二基材的俯视示意图;

27.图7~图13是本实用新型实施例的氮化镓器件的制造过程示意图;

28.其中,各附图标记说明如下:

29.1-氮化镓器件;

30.10-氮化镓结构;20-裸片结构;30-导电柱结构;40-第一深孔结构;50-第二深孔结构;

31.100-第一半导体衬底;110-过渡层;120-沟道层;130-栅极;132-源极;134-漏极;140-势垒层;150-钝化层;

32.200-第二半导体衬底;210-第一布线层;220-第二布线层;

33.300-第一基材;400-第二基材;

34.500-第一载板;510-塑封层;520-第二载板;530-第一导电层;540-介质层;550-第三载板;560-第二导电层;570-线路保护层。

具体实施方式

35.本实用新型的核心思想在于提供一种氮化镓器件,所述氮化镓器件包括:氮化镓结构以及与所述氮化镓结构并置的裸片结构;其中,所述氮化镓结构包括第一半导体衬底、形成于所述第一半导体衬底上的过渡层、形成于所述过渡层上的沟道层以及形成于所述沟道层上的栅极、源极和漏极;所述裸片结构包括第二半导体衬底;所述第二半导体衬底的第一表面与所述源极电性连接,所述第二半导体衬底的第二表面与所述第一半导体衬底电性连接,所述第二半导体衬底的阻抗小于所述第一半导体衬底的阻抗。由此,所述第二半导体衬底可以作为所述第一半导体衬底中电子的载流通道,从而解决现有技术中衬底电子聚集的问题,避免氮化镓器件发生陷阱效应,提高了氮化镓器件的性能。进一步的,所述载流通道由所述第二半导体衬底形成,其结构简单,由此,所需的制造工艺简便并且可靠性高。

36.为使本实用新型的目的、优点和特征更加清楚,以下结合附图和具体实施例对本实用新型提出的氮化镓器件作进一步详细说明。根据下面说明,本实用新型的优点和特征将更清楚。需说明的是,附图均采用非常简化的形式且均使用非精准的比例,仅用以方便、明晰地辅助说明本实用新型实施例的目的。此外,附图所展示的结构往往是实际结构的一部分。特别的,各附图需要展示的侧重点不同,有时会采用不同的比例。

37.请参考图1,其为本实用新型实施例的氮化镓器件的剖面示意图。如图1所示,在本技术实施例中,所述氮化镓器件1包括氮化镓结构10以及与所述氮化镓结构10并置的裸片结构20,即在此,所述氮化镓结构10和所述裸片结构20并列布置,其中,所述氮化镓结构10和所述裸片结构20之间具有间隙。在此,所述间隙由非导电材料填充,具体的,所述间隙可由塑封材料填充。

38.在本技术实施例中,所述氮化镓结构10包括第一半导体衬底100、形成于所述第一半导体衬底100上的过渡层110、形成于所述过渡层110上的沟道层120以及形成于所述沟道层120上的栅极130、源极132和漏极134。

39.具体的,所述第一半导体衬底100的材料可以为硅。在本技术的其他实施例中,所述第一半导体衬底100的材料也可以为锗(ge)、锗硅(sige)或者碳化硅(sic)等。

40.所述过渡层110可以匹配所述第一半导体衬底100和所述沟道层120之间的热膨胀系数,进一步的,还可以起到缓冲应力的作用。在本技术实施例中,所述过渡层110可以为氮化镓(gan)过渡层、铝稼氮(algan)过渡层或者为氮化镓(gan)过渡层和铝稼氮(algan)过渡层的层叠结构。优选的,所述过渡层110的厚度介于100nm~3μm之间,例如,所述过渡层110的厚度可以为100nm、500nm、1μm或者3μm等。

41.在本技术实施例中,所述沟道层120的材质为氮化镓(gan)。进一步的,所述沟道层120的厚度可以为100nm~3μm。其中,所述沟道层120可以通过外延生长工艺形成于所述过

渡层110之上。

42.请继续参考图1,进一步的,所述沟道层120上形成有势垒层140。优选的,所述势垒层140由iii族氮化物形成;更优选的,由氮化铝、氮化硼、铝镓氮、硼铝氮、铟铝氮和硼铟氮中的一种或多种形成。其中,所述势垒层140的厚度可以为10nm~300nm,其可以通过外延生长工艺形成。

43.在本技术实施例中,所述势垒层140上形成有钝化层150。其中,所述钝化层150的材料可以为二氧化硅或者氮化硅。

44.所述钝化层150上间隔形成有栅极130、源极132和漏极134,其中,所述源极132和所述漏极134位于所述栅极130两侧,并且所述栅极130、所述源极132和所述漏极134的一部分均自所述钝化层150表面延伸穿过所述钝化层150和所述势垒层140停止在所述沟道层120的表面并分别与所述栅极130、所述源极132和所述漏极134位于所述钝化层150上的另一部分相连。

45.请继续参考图1,所述裸片结构20包括第二半导体衬底200。所述第二半导体衬底200的第一表面与所述源极132电性连接,所述第二半导体衬底200的第二表面与所述第一半导体衬底100电性连接,所述第二半导体衬底200的阻抗小于所述第一半导体衬底100的阻抗。由此,所述第二半导体衬底200可以作为所述第一半导体衬底100中电子的载流通道,避免氮化镓器件1发生陷阱效应,提高了氮化镓器件1的性能。

46.在本技术实施例中,所述裸片结构20的数量为一个,从而形成一条载流通道。或者,在本技术的其他实施例中,所述裸片结构20的数量也可以为多个,从而形成多条载流通道。多个所述裸片结构20横向间隔布置,并且均与所述氮化镓结构10并置,其中,所述氮化镓结构10和所述裸片结构20之间的间隙以及多个所述裸片结构20横向间隔布置所形成的间隙可以由非导电材料填充。进一步的,多个所述裸片结构20可以位于所述氮化镓结构10的同一侧,也可以位于所述氮化镓结构10的不同侧。

47.进一步的,在本技术实施例中,所述裸片结构20只包括所述第二半导体衬底200,即仅包括一层半导体材料层。在此,所述第二半导体衬底200的阻抗小于所述第一半导体衬底100的阻抗。具体的,可以通过对所述第二半导体衬底200和所述第一半导体衬底100的材质的选择和/或掺杂以使得所述第二半导体衬底200的阻抗小于所述第一半导体衬底100的阻抗。

48.其中,所述第二半导体衬底200和所述第一半导体衬底100的材质可以相同,也可以不相同。例如,所述第二半导体衬底200和所述第一半导体衬底100的材质相同并且均为硅。或者,所述第二半导体衬底200和所述第一半导体衬底100的材质不同,但所述第二半导体衬底200和所述第一半导体衬底100的材质均选自于硅、锗、锗硅和碳化硅中的一种。例如,所述第二半导体衬底200的材质为硅,所述第一半导体衬底100的材质为碳化硅;或者所述第二半导体衬底200的材质为锗,所述第一半导体衬底100的材质为锗硅等。

49.进一步的,所述第二半导体衬底200和所述第一半导体衬底100均有掺杂离子。优选的,所述第二半导体衬底200中的掺杂离子和所述第一半导体衬底100中的掺杂离子相同。具体的,所述第二半导体衬底200中的掺杂离子和所述第一半导体衬底100中的掺杂离子均为p型离子或者均为n型离子。例如,所述第二半导体衬底200中的掺杂离子和所述第一半导体衬底100中的掺杂离子均选自于磷、硼和砷中的一种。

50.其中,所述第二半导体衬底200的掺杂浓度较所述第一半导体衬底100的掺杂浓度高。优选的,所述第二半导体衬底200的掺杂浓度为10

16

cm-3

~10

22

cm-3

,所述第一半导体衬底100的掺杂浓度为10

15

cm-3

~10

19

cm-3

。例如,所述第二半导体衬底200的掺杂浓度为10

21

cm-3

,所述第一半导体衬底100的掺杂浓度为10

19

cm-3

;又如,所述第二半导体衬底200的掺杂浓度为10

19

cm-3

,所述第一半导体衬底100的掺杂浓度为10

18

cm-3

。

51.在本技术的其他实施例中,所述第二半导体衬底200中的掺杂离子和所述第一半导体衬底100中的掺杂离子也可以不相同。在此,只要实现所述第二半导体衬底200的阻抗小于所述第一半导体衬底100的阻抗即可,从而可以通过所述第二半导体衬底200作为所述第一半导体衬底100中电子的载流通道。

52.请继续参考图1,在本技术实施例中,所述裸片结构20的顶面与所述氮化镓结构10的顶面齐平,所述裸片结构20的底面与所述氮化镓结构10的底面齐平。具体的,所述第二半导体衬底200的第一表面与所述源极132的表面齐平,所述第二半导体衬底200的第二表面与所述第一半导体衬底100的底面齐平,所述第二表面与所述第一表面相对。由此,易于实现所述第二半导体衬底200的第一表面与所述源极132的电性连接,以及所述第二半导体衬底200的第二表面与所述第一半导体衬底100的电性连接,并保证了电性连接的可靠性。

53.优选的,所述裸片结构20的截面宽度是所述氮化镓结构10的截面宽度的1/10~1,即所述裸片结构20的截面宽度小于或者等于所述氮化镓结构10的截面宽度,例如,所述裸片结构20的截面长度介于0.1mm~50mm之间,所述裸片结构20的截面宽度也介于0.1mm~50mm之间。由此,既能保证所述第二半导体衬底200与所述源极132和所述第一半导体衬底100之间电性连接的可靠性,又能保证所述氮化镓器件1的小型化及低成本化。在本技术的其他实施例中,所述裸片结构20的截面宽度也可以大于所述氮化镓结构10的截面宽度,从而易于所述氮化镓器件1的散热。

54.进一步的,所述氮化镓器件1还包括:与所述第二半导体衬底200的第一表面和所述源极132均电性连接的第一布线层210,以及与所述第二半导体衬底200的第二表面和所述第一半导体衬100底均电性连接的第二布线层220。即所述第二半导体衬底200的第一表面通过所述第一布线层210与所述源极132电性连接,所述第二半导体衬底200的第二表面通过所述第二布线层220与所述第一半导体衬底100电性连接。

55.在本技术实施例中,所述第一布线层210直接覆盖在所述第二半导体衬底200的第一表面并延伸覆盖所述源极132,即所述第一布线层210与所述第二半导体衬底200的第一表面以及所述源极直接接触形成电性连接;所述第二布线层220直接覆盖在所述第二半导体衬底200的第二表面并延伸覆盖所述第一半导体衬底100,即所述第二布线层220与所述第二半导体衬底200的第二表面以及所述第一半导体衬底100直接接触形成电性连接。其中,所述第一布线层210可以覆盖部分或者全部的所述第二半导体衬底200的第一表面以及部分或者全部的所述源极132(的上表面);所述第二布线层220可以覆盖部分或者全部的所述第二半导体衬底200的第二表面以及部分或者全部的所述第一半导体衬底100(的下表面)。在此,通过覆盖的形式能够使得所述第一布线层210和所述第二半导体衬底200的第一表面以及所述源极132之间的结合力非常好,由此能够使得所述第一布线层210和所述第二半导体衬底200的第一表面以及所述源极132之间的电性连接稳定、可靠,从而提高了氮化镓器件的质量与可靠性。

56.在本技术的其他实施例中,所述第一布线层210也可以通过第一插塞结构与所述第二半导体衬底200的第一表面以及所述源极132连接;所述第二布线层220也可以通过第二插塞结构与所述第二半导体衬底200的第二表面以及所述第一半导体衬底100连接。在此,所述第一布线层210位于所述第二半导体衬底200的第一表面和所述源极之上,所述第二布线层220位于所述第二半导体衬底200的第二表面以及所述第一半导体衬底100之下,可相应参考图1。进一步的,所述第一布线层210竖直向下的投影可以覆盖全部的所述第二半导体衬底200和所述源极竖直向下的投影(例如可以认为在承载所述氮化镓器件的载体上的投影),也可以覆盖部分;所述第二布线层220竖直向下的投影可以覆盖全部的所述第二半导体衬底200和所述第一半导体衬底100竖直向下的投影,也可以覆盖部分。具体的,可以形成覆盖所述第二半导体衬底200的第一表面以及所述源极132的第一介质层,在此,所述第一介质层还可以延伸覆盖所述栅极130、漏极140以及填充于所述氮化镓结构10和所述裸片结构20之间的塑封层,在所述第一介质层中形成有两个第一插塞结构,分别与所述第二半导体衬底200的第一表面以及所述源极132电性连接,而所述第一布线层210通过该两个第一插塞结构实现与所述第二半导体衬底200的第一表面以及所述源极132电性连接;同样的,所述第二布线层220通过第二插塞结构实现与所述第二半导体衬底200的第二表面以及所述第一半导体衬底100电性连接。

57.其中,所述第一布线层210为单层线路结构或者多层线路结构,所述第二布线层220为单层线路结构。在此,所述单层线路结构包括一层导电层,进一步的,还可包括覆盖所述一层导电层的非导电层;所述多层线路结构包括多层导电层,进一步的,还可包括覆盖所述多层导电层的非导电层。具体的,可以根据线路要求选择单层线路结构或者多层线路结构。

58.在本技术实施例提供的氮化镓器件1中,所述第二半导体衬底200的阻抗小于所述第一半导体衬底100的阻抗,由此,所述第二半导体衬底200可以作为所述第一半导体衬底100中电子的载流通道,从而解决现有技术中衬底电子聚集的问题,避免氮化镓器件发生陷阱效应,提高了氮化镓器件的性能。

59.如图2至图4所示,在本技术的其他实施例中,为了形成载流通道,需要形成深的导电柱结构30,或者形成贯穿塑封层的第一深孔结构40,又或者形成贯穿pcb板(printed circuit board,印制电路板)的第二深孔结构50,其结构复杂,工艺难度高。而在本技术实施例中,如图1所示,在形成所述载流通道的过程中,不需要执行深孔工艺或者形成深的导电柱结构,从而提高了所述氮化镓器件1的可靠性,也简化了其制造工艺。

60.相应的,本技术实施例还提供一种形成上述氮化镓器件的方法。首先,请参考图5和图6,其为本实用新型实施例的第一基材和第二基材的俯视示意图。如图5和图6所示,在本技术实施例中,首先提供第一基材300和第二基材400。在此,所述第一基材300包括多个氮化镓结构,每个氮化镓结构包括第一半导体衬底、形成于所述第一半导体衬底上的过渡层、形成于所述过渡层上的沟道层、形成于所述沟道层上的势垒层、形成于所述势垒层上的钝化层以及形成于所述钝化层上的栅极、源极和漏极。其中,所述多个氮化镓结构通过所述第一半导体衬底、过渡层、沟道层、势垒层和钝化层连接在一起。所述第二基材400包括第二半导体衬底,所述第二基材400经过了离子掺杂工艺,以使得所述第二基材400中的第二半导体衬底的阻抗小于所述第一基材300中的第一半导体衬底的阻抗,也即所述第二基材400

中的第二半导体衬底的导电能力较所述第一基材300中的第一半导体衬底的导电能力强。

61.接着,对所述第一基材300和所述第二基材400执行切割工艺,以形成多个氮化镓结构10和裸片结构20(可结合参考图1)。其中,在执行切割工艺之前,可对所述第一基材300和第二基材400执行背面减薄工艺,以提高所得到的氮化镓结构和裸片结构的表面质量并获取所需的厚度。

62.请参考图7,接着,将所述氮化镓结构10和所述裸片结构20粘贴于第一载板500上,其中,所述氮化镓结构10中的栅极、源极和漏极朝向所述第一载板500并粘贴于所述第一载板500上。在此,可以同时粘贴多个所述氮化镓结构10和所述裸片结构20,以同时制备多个氮化镓器件1,图7中示意性的示出了三个氮化镓结构10和三个裸片结构20,特别的,为了图示的方便与清楚,氮化镓结构10的更多细节被省略了,对此,可相应参考图1。

63.接着请参考图8,对所述第一载板500执行塑封工艺,以将所述氮化镓结构10和所述裸片结构20包裹于塑封层510中。其中,所述塑封层510的材料可以为环氧树脂等。

64.请参考图9,将所述氮化镓结构10和所述裸片结构20连同包裹其的塑封层510转移到第二载板520上。此时,所述第一半导体衬底朝向所述第二载板520并粘贴于所述第二载板520上,露出所述氮化镓结构10中的栅极、源极和漏极以及所述裸片结构20的第一表面。

65.接着,如图10所示,在本技术实施例中,形成第一导电层530,所述第一导电层530包括连接所述裸片结构20的第一表面和所述源极的第一导电部分、与所述栅极相连的第二导电部分以及与所述漏极相连的第三导电部分。在此,示意性的示出了三个氮化镓结构10和三个裸片结构20,相应的,所述第一导电部分、所述第二导电部分和所述第三导电部分的数量均为三个。

66.具体的,可先通过溅射工艺形成第一种子层(图中未示出);接着可对所述第一种子层执行曝光、显影工艺,以形成所需的图形化的第一种子层;接着可通过电镀工艺在所述图形化的第一种子层上形成第一导电材料层,从而形成所述第一导电层530。

67.接着如图11所示,形成介质层540,所述介质层540覆盖所述第一导电层530以及露出来的器件表面,包括塑封层510的部分表面、第二半导体衬底的部分第一表面以及钝化层的部分表面。在此,即形成了第一布线层,所述第一布线层为单层线路结构,包括所述第一导电层530以及介质层540。其中,所述第一布线层也可以为多层线路结构,其可以通过执行多次导电层和介质层成形工艺而形成,本技术对此不做限定。

68.在形成了所述第一布线层之后,接着,可将所述器件转移到第三载板上以形成第二布线层。具体的,请参考图12,接着,将所述第一布线层粘贴于第三载板550上,并露出所述第一半导体衬底的底面以及所述第二半导体衬底的第二表面,所述第二表面与所述第一表面相对;同时,还露出了所述塑封层510的底面。接着,可形成第二布线层,所述第二布线层覆盖所述第二半导体衬底的第二表面并延伸覆盖所述第一半导体衬底的底面。具体的,可先通过溅射工艺形成第二种子层(图中未示出);接着可对所述第二种子层执行曝光、显影工艺,以形成所需的图形化的第二种子层;接着可通过电镀工艺在所述图形化的第二种子层上形成第二导电材料层,从而形成所述第二导电层560。

69.接着,请参考图13,形成线路保护层570,所述线路保护层570覆盖所述第二导电层560以及露出来的器件表面,包括所述塑封层510的底面,还可包括未被所述第二导电层560覆盖的所述第一半导体衬底的底面和所述第二半导体衬底的第二表面。在此,形成了第二

布线层,所述第二布线层为单层结构,包括所述第二导电层560和线路保护层570。其中,所述线路保护层570的材质可以为环氧树脂或者abf(ajinomoto build-up film:味之素堆积膜)等,也可以为常态下比较稳定的金属,如钛、铝等。

70.接着,对所述器件执行切割工艺以得到分片的氮化镓器件,即对图13所示的器件执行切割工艺可以得到三个氮化镓器件(可相应参考图1)。进一步的,在执行切割工艺之前,还可以对所述器件执行镀锡以形成引脚等工艺;在执行切割工艺之后,还可以进行分选等工艺,以保证所得到的氮化镓器件的质量和可靠性。

71.综上,在本技术实施例提供的氮化镓器件1中,所述第二半导体衬底200的阻抗小于所述第一半导体衬底100的阻抗,由此,所述第二半导体衬底200可以作为所述第一半导体衬底100中电子的载流通道,从而解决现有技术中衬底电子聚集的问题,避免氮化镓器件发生陷阱效应,提高了氮化镓器件的性能。特别的,在形成所述载流通道的过程中,不需要执行深孔工艺或者形成深的导电柱结构,从而提高了所述氮化镓器件1的可靠性,也简化了其制造工艺。

72.上述描述仅是对本实用新型较佳实施例的描述,并非对本实用新型范围的任何限定,本实用新型领域的普通技术人员根据上述揭示内容做的任何变更、修饰,均属于权利要求书的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1