锂离子储能器件的制作方法

1.本实用新型涉及储能器件技术领域,具体涉及一种锂离子储能器件。

背景技术:

2.锂离子电容器是将锂离子负极嵌锂材料作为负极,超级电容器中的活性炭材料作为正极,组成新型的非对称混合储能器件。这种非对称混合储能器件具有超级电容器的高比功率、长寿命特点,同时又比对称的双电层超级电容器高出50%以上的能量密度。在要求兼具高功率和高能量密度的场景中(车载储能、轨道交通储能和电网调频储能等)具有广阔的应用前景。锂离子电容器中由于负极活性炭采用传统嵌锂石墨等材料代替后,最大问题就是系统没有锂源,需要采用补锂的方法对负极进行补充活性锂离子;同样地,在下一代锂离子电池硅碳技术中,由于负极的中间相固体电解质sei的膜形成导致首次循环过程中大量的活性锂的损失,也是需要在电池中进行额外再补充锂源,来提高锂离子电池的首次库伦效率、能量密度以及循环寿命等等。然而,目前补锂技术的有效性、安全性和可量产性是目前需要亟需解决和突破的难题。

3.迄今为止,目前公开资料上已有正极补锂、负极补锂以及第三电极补锂的方法。目前离产业化最接近、技术成熟度最高的是采用负极补锂方法。负极补锂技术可以分为锂源材料与负极直接接触补锂和与负极通过外电路间接补锂。第一种方式是锂源材料与负极直接接触方式补锂:专利号为cn2012102372404的专利采用特殊处理的金属锂粉吸附在负极极片上,进行冷压等后续工艺使金属锂直接与电极材料反应的方式补锂,这种锂粉补锂工艺在实际操作过程中存在补锂量监测困难以及悬浮锂粉的安全风险;公开号为cn104409224a的专利中采用稳定化的金属锂粉与负极活性物质一起涂覆在集流体上,这种稳定化的锂粉在负极容易残留,残留的金属锂在电池后续充放电容易造成表面二次析锂;专利号为cn2016100154418的专利中采用超薄锂带与负极接触进行补锂,这种方式生产效率较高,但是由于高活性的超薄金属锂带与负极极片在辊压过程中直接接触易产生热量积累,温度升高造成锂带延展,且后续同样会出现残留锂表面二次析锂的现象。

4.另一种方式是锂源材料作负极的对电极,通过外部电路方式间接补锂:例如专利cn2005800045092中使用金属锂源以及通孔的金属箔材集流体,活性物质与金属锂源位于集流体的相对面,通过短路方式来进行补锂,但这种短路方式相对不好控制,嵌锂均匀性差。专利cn2016108078376提出在正负极之间增加一层隔膜然后在隔膜之间增加金属锂作为第三电极,但是这种方式会引起隔膜用膜量的增加,正负极之间锂离子传输距离变长,正负极之间阻抗的增加,造成电池性能下降。专利cn104008893a公开了以负极为工作电极,金属锂为第三电极,外部电路连通的方式进行补锂,对于采用卷绕和叠片工艺制成电芯且受到集流体、活性物质阻挡,同时正负极集流体需要同时采用通孔结构,且负极孔与正极孔位置不容易正好相对,这造成锂离子电池传输距离过长,补锂电池的阻抗太大,嵌锂效率低。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的是克服现有技术中的不足,提供一种锂离子储能器件。

6.这种锂离子储能器件,包括正极极片、负极极片、电解液和正负极之间的隔膜;所述的正极极片包括正极集流体和正极集流体上的正极活性层;所述的负极极片为夹层结构,负极极片包括两层多孔双面镀铜薄膜集流体、两层多孔双面镀铜薄膜集流体之间的金属锂电极层以及两层多孔双面镀铜薄膜集流体外侧的负极活性层。

7.作为优选:所述的多孔双面镀铜薄膜集流体主要由双面镀铜薄膜集流体和多孔结构组成;双面镀铜薄膜集流体主要由pet层和铜层组成,pet层两面均设有铜层;双面镀铜薄膜集流体上设有贯穿的多孔结构。

8.作为优选:所述的双面镀铜薄膜集流体上的多孔结构的孔隙率为5%-50%。

9.作为优选:所述的多孔双面镀铜薄膜集流体的厚度为1-1000um,其中铜层的厚度为0.02-3um。

10.作为优选:所述的多孔双面镀铜薄膜集流体和负极活性层组成多孔负极带。

11.本实用新型的有益效果是:

12.1)本实用新型采用双面镀铜薄膜作为基材单面涂覆负极活性物质,虽然双层镀铜薄膜集流体体积增加了,但是由于材质质量轻可以很好地保证电池的能量密度。

13.2)本实用新型采用多孔负极带|金属锂电极层|多孔负极带组成的夹层结构使得金属锂电极层与两侧薄膜铜层相互接触,保证了良好的电子通路,减小了金属锂电极层和负极活性物质之间的传输距离;另外,即使金属锂电极层没有消耗完,两侧薄膜的阻挡也减小了残留金属锂对电池的影响。

附图说明

14.图1为多孔负极带截面示意图;

15.图2为多孔负极带表面示意图;

16.图3为夹层结构的负极极片的堆叠工艺示意图;

17.图4为夹层结构的负极极片示意图;

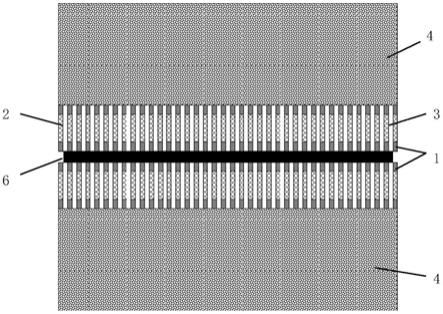

18.图5为夹层结构的负极极片、正极极片与隔膜组成的电芯剖面示意图。

19.附图标记说明:铜层1、pet层2、多孔结构3、负极活性层4、多孔负极带5、金属锂电极层6、双面镀铜薄膜集流体7、正积极片8、隔膜9。

具体实施方式

20.下面结合实施例对本实用新型做进一步描述。下述实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以对本实用新型进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本实用新型权利要求的保护范围内。

21.作为一种实施例,本技术实施例提供一种锂离子储能器件,锂离子储能器件为锂离子电容器或锂离子电池,锂离子电容器及锂离子电池均包括正极极片8、负极极片、电解液和正负极之间的隔膜9;所述的正极极片8包括正极集流体和正极集流体上的正极活性层;所述的负极极片为夹层结构,包括两层多孔双面镀铜薄膜集流体、两层多孔双面镀铜薄

膜集流体之间的金属锂电极层6以及两层多孔双面镀铜薄膜集流体外侧的负极活性层4,所述的电解液和隔膜均为锂离子电容和锂离子电池常规电解液和隔膜。

22.所述的多孔双面镀铜薄膜集流体主要由双面镀铜薄膜集流体7和多孔结构3组成;双面镀铜薄膜集流体7主要由pet层2和铜层1组成,pet层2两面均设有铜层1;双面镀铜薄膜集流体7上设有贯穿的多孔结构3,多孔结构贯穿双面镀铜薄膜集流体而并不贯穿负极活性层;孔隙率的大小影响锂离子扩散通道面积以及负极活性物质与集流体的接触面积,孔隙率太小造成金属锂电极与电解液的接触面小,补锂效率会降低;孔隙率太大会影响负极活性物质与集流体的附着力和导电能力,因此多孔负极带上的未涂覆负极活性物质一面的孔结构如图2所示,应控制在一个合理的范围,孔隙率为5%-50%;多孔双面镀铜薄膜集流体的厚度为1-1000um,其中铜层的厚度为0.02-3um。

23.所述的多孔双面镀铜薄膜集流体和负极活性层4组成多孔负极带5。

24.所述的双面镀铜薄膜集流体是采用高频蒸发或磁控溅射的方法将金属铜镀到聚合物材质的pet或pi薄膜上而制成的,镀铜薄膜一般分单面镀和双面镀,实验结果表明采用双面镀铜薄膜的补锂效果优于单面镀铜薄膜,且双面镀铜薄膜和量产焊接工艺较匹配。

25.所述的负极极片的多孔负极带作为负极,负极极片的金属锂电极作为第三电极。

26.所述夹层结构的负极极片中两层多孔双面镀铜薄膜集流体,孔之间不用刻意对齐。

27.所述夹层结构的负极极片,实际上内层的金属锂电极与外层的负极活性物质没有直接接触,而且这种结构中的金属锂电极位置与公开专利cn104008893a将金属锂电极放置在电芯外面的方式不同,本专利中金属锂电极层与负极活性层距离很近,锂离子传输距离较小,而且金属锂电极层与两侧的集流体的内层接触,电子相互连通,注入电解液后锂离子可以自由均匀的转移到两侧的负极活性层。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1