1.本实用新型涉及pcb板载天线技术领域,尤其涉及一种天线结构及电子设备。

背景技术:2.随着移动5g通信、物联网和车联网的发展,终端产品类型越来越丰富,产品内部的天线数量也越来越多,比如5g mimo天线,但终端产品的尺寸外形却并没有增加,甚至还在追求更小更便携,这就导致终端内部天线之间的距离越来越近,而两个天线单元靠的太近,隔离度就会降低,导致天线之间产生严重的互耦干扰,影响到正常的无线信号传输。

3.现有技术中,提升隔离度多以增加天线间距、采用不同的天线形式以及垂直极化摆放天线位置为主,同频天线一般会置于主板对角或者相对远离的两个板边,或者通过在两个天线馈线上加退耦网络来降低天线间的互耦,通过匹配解耦的方式来调节优化隔离度。但现有技术中,占用面积较大,不利于产品小型化,或者占用硬件电路资源,增加电路损耗,降低天线系统的辐射效率,或者增加天线单体物料、主板贴片物料等物料成本。

技术实现要素:4.本实用新型实施例提供一种天线结构,可提高pcb板载天线的隔离度。

5.第一方面,本实用新型实施例提供了一种天线结构,该结构包括pcb基板,所述pcb基板包括天线区域和接地区域,所述天线区域与所述接地区域相邻设置;所述天线区域设有天线、中和导电线;所述天线包括间隔设置的第一天线单元与第二天线单元,所述中和导电线的两端分别连接所述第一天线单元与所述第二天线单元;所述第一天线单元包括第一馈电点,所述第二天线单元包括第二馈电点;所述接地区域上邻近天线区域的一侧开设有地缝隙,所述地缝隙的一端位于所述第一馈电点与所述第二馈电点在所述接地区域上的投影之间。

6.第二方面,本实用新型实施例提供了一种电子设备,该电子设备包括所述天线结构,所述天线结构为上述结构。

7.上述结构在相邻天线位置已经固定的情况下,能够保持整体天线布局不增加额外面积,不占用主板硬件电路资源,不增加物料成本,不增加电路损耗,仅在所述第一天线单元与所述第二天线单元之间增设一条所述中和导电线,结合在所述接地区域开设所述地缝隙,就能改变所述第一天线单元与所述第二天线单元上的感应电流分布,提高隔离度,改善天线间的互扰问题。

附图说明

8.为了更清楚地说明本实用新型实施例技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

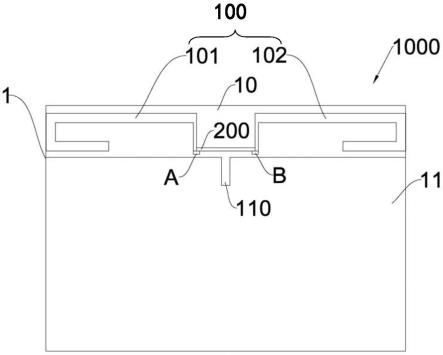

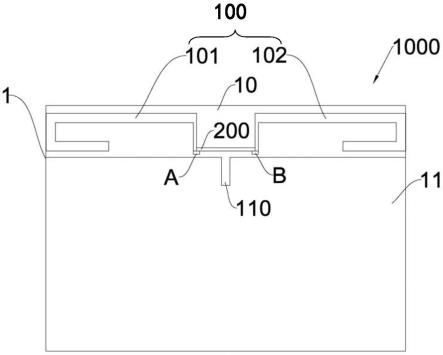

9.图1为本实用新型一些实施例中天线结构的示意图;

10.图2为本实用新型一些实施例中第一天线单元与第二天线单元的结构示意图;

11.图3本实用新型一些实施例中未增设中和导电线与地缝隙时第一天线单元与第二天线单元的驻波比仿真图;

12.图4为本实用新型一些实施例中增设中和导电线与地缝隙时第一天线单元与第二天线单元的驻波比仿真图;

13.图5为本实用新型一些实施例中未增设中和导电线与地缝隙第一天线单元与第二天线单元的隔离度仿真图;

14.图6为本实用新型一些实施例中增设中和导电线与地缝隙第一天线单元与第二天线单元的隔离度仿真图。

15.图7为本实用新型另一些实施例中第一天线单元与第二天线单元的结构示意图;

16.图8为本实用新型一些实施例中电子设备的结构示意图。

具体实施方式

17.为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

18.请参阅图1,图1为本实用新型一些实施例中天线结构的示意图。

19.如图1所示,一些实施例中,天线结构1000包括pcb基板1,所述pcb基板1包括天线区域10和接地区域11,所述天线区域10与所述接地区域11相邻设置;所述天线结构1000还包括设置于所述天线区域10的天线100和中和导电线200;所述天线100包括间隔设置的第一天线单元101与第二天线单元102,所述中和导电线200的两端分别连接所述第一天线单元101与所述第二天线单元102;所述第一天线单元101包括第一馈电点a,所述第二天线单元102包括第二馈电点b;所述接地区域11上邻近天线区域10的一侧开设有地缝隙110,所述地缝隙110的一端位于所述第一馈电点a与所述第二馈电点b在所述接地区域11上的投影之间。

20.上述结构在所述第一天线单元101与所述第二天线单元102的位置已经固定的情况下,能够保持整体天线布局不增加额外面积,不占用主板硬件电路资源,不增加电路损耗,仅在所述第一天线单元101与所述第二天线单元102之间增设一条所述中和导电线200,结合在所述接地区域11开设所述地缝隙110,就能改变所述第一天线单元101与所述第二天线单元102上的表面电流路径,减小所述第一馈电点a与所述第二馈电点b的互耦电流,从而起到提高天线单元间隔离度的效果。

21.其中,一些实施例中,所述天线区域10和所述接地区域11位于同一块pcb基板上的不同区域,另一些实施例中,所述pcb基板1至少有两块独立的pcb基板拼接而成,所述天线区域10和所述接地区域11还可以分别位于其中两块独立的pcb基板上。

22.其中,所述第一馈电点和所述第二馈电点分别与第一馈电线和第二馈电线连接,所述接地区域开设有细缝供所述第一馈电线和所述第二馈电线走线使用,所述第一馈电点和所述第二馈电点不与所述接地区域短接。所述第一馈电线和的一端与信号发射器连接,另一端与所述第一馈电点连接,用于传递信号并向所述第一天线单元101供电,所述第二馈电线同理。

23.其中,所述pcb基板1可为多层板,包括导线层、接地层、绝缘介质层等,所述天线区域10可为所述pcb基板1中对应区域中去除了导线层、接地层等金属材料层形成的绝缘区域,从而,为所述第一天线单元101和所述第二天线单元102形成净空区域。所述接地区域11可为pcb基板1中的接地层。

24.其中,所述地缝隙110的参数根据所述第一天线单元101与所述第二天线单元102的天线参数得出,所述地缝隙110的参数包括长度、宽度、开口方向以及与所述接地区域11和所述天线区域10的分界线的位置关系中的至少一个。

25.其中,所述中和导电线200的参数根据所述第一天线单元101与所述第二天线单元101的天线参数得出,所述中和导电线200的参数包括形状、所述中和导电线200与所述第一天线单元101的连接位置以及所述中和导电线200与所述第二天线单元102的连接位置中的至少一个。

26.其中,所述第一天线单元101与所述第二天线单元102的天线参数包括:所述第一天线单元101的天线频率、所述第二天线单元102的天线频率、所述第一天线单元101的形状、所述第二天线单元102的形状以及所述第一天线单元101与所述第二天线单元102之间的距离中的至少一个。

27.如图1所示,一些实施例中,所述地缝隙110为狭长的半封闭缝隙,所述地缝隙110的开口朝向所述天线区域10,且所述地缝隙110的长度大于宽度,其中,所述地缝隙110的长度是指所述地缝隙110一端位于靠近所述天线区域10的所述接地区域11上,另一端背离所述天线区域10延伸的两端之间的距离。

28.如图1所示,一些实施例中,所述地缝隙110的长度方向的中心轴线与所述接地区域11和所述天线区域10的分界线呈交叉关系。其中,所述地缝隙110的长度方向是从所述天线区域10指向所述接地区域11的方向,或从所述接地区域11指向所述天线区域10的方向。其中,一些实施例中,当所述地缝隙110的长度方向的中心轴线与所述接地区域11和所述天线区域10的分界线呈垂直关系时,改变耦合电流方向,从而提高所述第一天线单元101与所述第二天线单元102的隔离度效果最好。

29.其中,所述地缝隙110的长度与宽度需要结合具体的所述第一天线单元101与所述第二天线单元102,通过仿真得到。

30.如图1所示,一些实施例中,所述中和导电线200为直线形。其中,直线形的所述中和导电线200的长度较弧形、蛇形等形状的中和导电线长度短,便于在所述第一天线单元101和所述第二天线单元102上移动,从而找到提高所述第一天线单元101和所述第二天线单元102的隔离度的最佳位置。

31.其中,所述中和导电线200与所述第一天线单元101的连接位置,以及所述中和导电线200与所述第二天线单元102的连接位置,需要结合具体的所述第一天线单元101与所述第二天线单元102,通过仿真得到。

32.一些实施例中,所述第一天线单元101与所述第二天线单元102沿着所述接地区域11与所述天线区域10的分界线排列。

33.请参阅图2-图6,图2为本实用新型一些实施例中第一天线单元与第二天线单元的结构示意图;图3本实用新型一些实施例中未增设中和导电线与地缝隙时第一天线单元与第二天线单元的驻波比仿真图;图4为本实用新型一些实施例中增设中和导电线与地缝隙

时第一天线单元与第二天线单元的驻波比仿真图;

34.图5为本实用新型一些实施例中未增设中和导电线与地缝隙时第一天线单元与第二天线单元的隔离度s12仿真图;图6为本实用新型一些实施例中增设中和导电线与地缝隙时第一天线单元与第二天线单元的隔离度s12仿真图。

35.如图2所示,一些实施例中,所述第一天线单元101还包括依次连接的第一辐射臂1011、第二辐射臂1012、第三辐射臂1013以及第四辐射臂1014,其中,所述第一辐射臂1011的一端与所述第一馈电点a连接且沿第一方向延伸,所述第二辐射臂1012的一端与所述第一辐射臂1011的另一端连接,且沿着所述第二方向延伸;所述第三辐射臂1013的一端与所述第二辐射臂1012的另一端连接,且沿第三方向延伸;所述第四辐射臂1014的一端与所述第三辐射臂1013的另一端连接,且沿第四方向延伸;所述第四辐射臂1014的长度短于所述第二辐射臂1012的长度;其中,所述第一方向为垂直于所述接地区域11与所述天线区域10的分界线h的从所述接地区域11到所述天线区域10的方向,所述第二方向为垂直于所述第一方向且背离所述中和导电线200的方向,所述第三方向为所述第一方向的反方向,所述第四方向为所述第二方向的反方向。

36.如图2所示,一些实施例中,所述第二天线单元102还包括:依次连接的第五辐射臂1021、第六辐射臂1022、第七辐射臂1023以及第八辐射臂1024,其中,所述第五辐射臂1021的一端与所述第二馈电点b连接且沿所述第一方向延伸,所述第六辐射臂1022的一端与所述第五辐射臂1021的另一端连接,且沿着所述第四方向延伸;所述第七辐射臂1023的一端与所述第六辐射臂1022的另一端连接,且沿所述第三方向延伸;所述八辐射臂1024的一端与所述第七辐射臂1023的另一端连接,且沿所述第二方向延伸;所述第八辐射臂1024的长度短于所述第六辐射臂1022的长度。

37.可以理解的是,关于上述实施例中所述第一天线单元与所述第二天线单元的描述仅针对于该实例,本实用新型其他实施例中,所述第一天线单元与所述第二天线单元的天线辐射臂不仅限于四个辐射臂,辐射臂之间的关系也不仅限于垂直与平行关系,还可以是交叉但不垂直关系。

38.本实施例中,所述第一天线单元101与所述第二天线单元102的工作频段为wifi-2.4ghz。

39.本实施例中,所述接地区域11上邻近天线区域10的一侧开设有地缝隙110,所述地缝隙110为狭长的半封闭缝隙,所述地缝隙110的开口朝向所述天线区域10,所述地缝隙110的一端位于所述第一馈电点a与所述第二馈电点b在所述接地区域11上的投影之间,所述地缝隙110的中轴线与所述接地区域11和所述天线区域10的分界线呈垂直关系,通过仿真得到当所述地缝隙110长为9mm,宽为1mm时,所述第一天线单元101与所述第二天线单元102之间的隔离度最高。

40.本实施例中,所述中和导电线200为直线形,通过仿真得到当所述中和导电线200的一端连接在所述第一辐射臂1011上的邻近所述第一辐射臂1011与所述第一馈电点a连接处,所述中和导电线200的另一端连接在所述第五辐射臂200上的邻近所述第五辐射臂200与所述第二馈电点b连接处时,所述第一天线单元101与所述第二天线单元102之间的隔离度最高。

41.本实施例中的所述第一天线单元与所述第二天线单元在2.4~2.5ghz的频率内,

如图3所示,未增设所述中和导电线与所述地缝隙时所述第一天线单元与所述第二天线单元的驻波比均大于等于1.98;如图4所示,在增设所述中和导电线与所述地缝隙后所述第一天线单元与所述第二天线单元的驻波比小于等于1.96;因此,在增设所述中和导电线与所述地缝隙后,所述第一天线单元与所述第二天线单元的驻波比明显减小。

42.如图5所示,所述第一天线单元与所述第二天线单元在2.4~2.5ghz的频率内,未增设所述中和导电线与所述地缝隙时,所述第一天线单元与所述第二天线单元的的隔离度小于14db;如图6所示,增设所述中和导电线与所述地缝隙后,所述第一天线单元与所述第二天线单元的的隔离度大于16db,因此,在增设所述中和导电线与所述地缝隙后,所述第一天线单元与所述第二天线单元的隔离度明显增大。

43.由此可见,在所述第一天线单元101与所述第二天线单元102的位置已经固定的情况下,通过增设所述中和导电线结合开设所述地缝隙的结构有明显提升隔离度的效果。

44.请参阅图7,图7为本实用新型另一些实施例中第一天线单元与第二天线单元的结构示意图。

45.另一些实施例中,如图7所示,所述第一天线单元还可以是包括:第一辐射臂1011、第二辐射臂1012、第三辐射臂1013、第四辐射臂1014以及第五辐射臂1015,其中,所述第一辐射臂1011的一端与工作地c连接且沿第一方向延伸,所述第二辐射臂1012的一端与所述第一辐射臂1011的另一端连接,且沿着所述第二方向延伸;所述第三辐射臂1013的一端与所述第二辐射臂1012的另一端连接,且沿第三方向延伸;所述第四辐射臂1014的一端与所述第三辐射臂1013的另一端连接,且沿第四方向延伸;所述第四辐射臂1014的长度短于所述第二辐射臂1012的长度;所述第五辐射臂1015一端连接在所述第二辐射臂1012臂身上,另一端与所述第一馈电点a连接,所述第五辐射臂1015平行且短于所述第一辐射臂1011;其中,所述第一方向为垂直于所述接地区域11与所述天线区域10的分界线h的从所述接地区域11到所述天线区域10的方向,所述第二方向为垂直于所述第一方向且背离所述中和导电线200的方向,所述第三方向为所述第一方向的反方向,所述第四方向为所述第二方向的反方向。

46.如图7所示,另一些实施例中,所述第二天线单元还可以是包括:第六辐射臂1016、第七辐射臂1017、第八辐射臂1018、第九辐射臂1019以及第十辐射臂1020,其中,所述第六辐射臂1016的一端与工作地d连接且沿第一方向延伸,所述第七辐射臂1017的一端与所述第六辐射臂1016的另一端连接,且沿着所述第二方向延伸;所述第八辐射臂1018的一端与所述第七辐射臂1017的另一端连接,且沿第三方向延伸;所述九辐射臂1019的一端与所述第八辐射臂1018的另一端连接,且沿第四方向延伸;所述第九辐射臂1019的长度短于所述第七辐射臂1017的长度;所述第十辐射臂1020一端连接在所述第七辐射臂1017臂身上,另一端与所述第二馈电点b连接,所述第十辐射臂1020平行且短于所述第六辐射臂1016。

47.在不同实施例中,所述第一天线单元与所述第二天线单元结构一旦变化,通过所述中和导电线与所述地缝隙提高所述第一天线单元与所述第二天线单元的隔离度,隔离度最高时,所述中和导电线的参数中的与所述第一天线单元的连接位置以及与所述第二天线单元的连接位置需要通过仿真确定;所述地缝隙的参数中的长度与宽度需要通过仿真确定。

48.本实施例中,所述接地区域11上邻近天线区域10的一侧开设有地缝隙110,所述地

缝隙110为狭长的半封闭缝隙,所述地缝隙110的开口朝向所述天线区域10,所述地缝隙110的一端位于所述第一馈电点a与所述第二馈电点b在所述接地区域11上的投影之间,所述地缝隙110的中轴线与所述接地区域11和所述天线区域10的分界线呈垂直关系,所述第一天线单元101与所述第二天线单元102之间的隔离度最高时的所述地缝隙110的长与宽需要通过仿真得到。

49.本实施例中,所述中和导电线200为直线形,所述第一天线单元101与所述第二天线单元102之间的隔离度最高时,需要通过仿真才能得到所述中和导电线200分别连接在所述第一辐射臂1011与所述第六辐射臂1016上的具体位置。

50.请参阅图8,图8为本实用新型一些实施例中电子设备的结构示意图。

51.如图8所示,一些实施例中,一种电子设备1000包括所述天线结构2000;所述天线结构2000包括上述实施例中的结构。当所述电子设备1000中包括所述天线结构2000时,在所述第一天线单元101与所述第二天线单元102的位置已经固定的情况下,通过增设所述中和导电线200结合开设所述地缝隙的结构就能提升所述第一天线单元101与所述第二天线单元102之间的隔离度,还能满足所述电子设备1000小型化的需求。

52.以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以权利要求的保护范围为准。