正极材料及电池的制作方法

1.本公开涉及电池用的正极材料及电池。

背景技术:

2.在专利文献1中公开了一种电池,其使用了包含含锂金属氧化物的正极、和包含碳材料的负极。

3.在专利文献2中公开了一种包含锂、钇及卤素的固体电解质材料。

4.现有技术文献

5.专利文献

6.专利文献1:日本专利第1989293号

7.专利文献2:国际公开第2018/025582号

技术实现要素:

8.发明所要解决的课题

9.本公开提供新型的正极材料。

10.用于解决课题的手段

11.本公开的一个方案中的正极材料包含:

12.由下述的组成式(1)表示的材料;和

13.可嵌入选自卤素单质及卤化物中的至少一种的碳材料,

14.liambxcꢀꢀꢀ

式(1)

15.其中,a、b及c分别为大于0的值,

16.m包含选自除li以外的金属元素及半金属元素中的至少一种,

17.x包含卤素元素。

18.发明效果

19.根据本公开,能够提供新型的正极材料。

附图说明

20.图1是表示实施方式1中的正极材料的概要构成的截面图。

21.图2是表示实施方式2中的电池的概要构成的截面图。

22.图3是表示实施例1、2及3的电池的充放电曲线的曲线图。

23.图4是表示参考例1及2的电池的充放电曲线的曲线图。

24.图5是表示实施例4、5、6及7的电池的充放电曲线的曲线图。

25.图6是表示实施例4、8及9的电池的充放电曲线的曲线图。

26.图7是表示实施例9、10及参考例2的电池的循环伏安图的曲线图。

27.图8是表示对实施例11的电池的正极材料在充电试验前、充电试验后及放电试验后进行拉曼分光测定而得到的结果的曲线图。

具体实施方式

28.(本公开的一个方案的概要)

29.本公开的第一方案的正极材料包含:

30.由下述的组成式(1)表示的材料;和

31.可嵌入选自卤素单质及卤化物中的至少一种的碳材料,

32.liambxcꢀꢀꢀ

式(1)

33.其中,a、b及c分别为大于0的值,

34.m包含选自除li以外的金属元素及半金属元素中的至少一种,

35.x包含卤素元素。

36.根据第一方案,能够提供新型的正极材料。在包含该正极材料的电池中,以新的机理进行充放电反应。该正极材料适合于提高电池的输出功率。

37.在本公开的第二方案中,例如在第一方案的正极材料中,在上述碳材料的拉曼光谱中,在1300cm-1

~1400cm-1

的范围内出现的峰的强度id相对于在1500cm-1

~1700cm-1

的范围内出现的峰的强度ig之比id/ig也可以为0~2。根据第二方案,碳材料能够更容易地嵌入卤素单质或卤化物。

38.在本公开的第三方案中,例如在第一或第二方案的正极材料中,上述碳材料的bet比表面积也可以大于5m2g-1

。根据第三方案,碳材料与由组成式(1)表示的材料相互接触的面积大。由此,能够提高包含正极材料的电池的电流密度。此外,碳材料能够更容易地嵌入卤素单质或卤化物。

39.在本公开的第四方案中,例如在第一~第三方案中任一项所述的正极材料中,上述碳材料也可以包含选自石墨、石墨烯、氧化石墨烯、还原型氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯、碳纤维、炭黑、软碳、硬碳、介孔碳及活性炭中的至少一种。

40.在本公开的第五方案中,例如在第一~第三方案中任一项所述的正极材料中,上述碳材料也可以包含选自炭黑、气相生长碳纤维及石墨烯中的至少一种。

41.在本公开的第六方案中,例如在第一~第五方案中任一项所述的正极材料中,上述m也可以包含y。

42.在本公开的第七方案中,例如在第一~第五方案中任一项所述的正极材料中,上述m也可以包含y及zr。

43.在本公开的第八方案中,例如在第一~第七方案中任一项所述的正极材料中,上述x也可以包含选自cl及br中的至少一种。

44.根据第四~第八方案,包含正极材料的电池具有更良好的充放电特性。

45.本公开的第九方案的电池具备:

46.包含第一~第八方案中任一项所述的正极材料的正极;

47.负极;以及

48.配置于上述正极与上述负极之间的电解质层。

49.根据第九方案,在电池中,以新的机理进行充放电反应。电池存在具有高输出功率的倾向。

50.在本公开的第十方案中,例如在第九方案的电池中,上述负极也可以包含可嵌入锂的负极活性物质。

51.在本公开的第十一方案中,例如在第九或第十方案的电池中,上述负极也可以包含选自金属锂、锂合金、金属铟、铟合金、碳材料、硅、硅合金、氧化硅及钛酸锂中的至少一种。

52.根据第十或第十一方案,电池具有更良好的充放电特性。

53.在本公开的第十二方案中,例如在第九~第十一方案中任一项所述的电池中,上述电解质层也可以包含固体电解质材料,上述固体电解质材料的组成也可以与由上述组成式(1)表示的材料的组成不同。

54.在本公开的第十三方案中,例如在第九~第十二方案中任一项所述的电池中,上述电解质层也可以包含硫化物固体电解质。

55.根据第十二或第十三方案,电池具有更良好的充放电特性。

56.在本公开的第十四方案中,例如在第九~第十三方案中任一项所述的电池中,也可以在充电时,通过由上述组成式(1)表示的材料中所含的卤素元素被氧化,从而生成选自卤素单质及卤化物中的至少一种,也可以在放电时,选自上述卤素单质及上述卤化物中的至少一种中所含的卤素元素被还原。根据第十四方案,在电池中,以新的机理进行充放电反应。

57.以下,参照附图对本公开的实施方式进行说明。

58.(实施方式1)

59.图1是表示实施方式1的正极材料1000的概要构成的截面图。

60.正极材料1000包含由下述的组成式(1)表示的材料100及碳材料101。材料100可以是作为卤化物固体电解质而被熟知的材料。在本说明书中,有时将材料100称为“卤化物材料”。

61.liambxcꢀꢀꢀ

式(1)

62.其中,a、b及c分别为大于0的值。a、b及c也可以满足a+b<c。m包含选自除li以外的金属元素及半金属元素中的至少一种。x包含卤素元素。卤素元素例如包含选自f、cl、br及i中的至少一种。

63.在本公开中,“半金属元素”是指b、si、ge、as、sb及te。“金属元素”是指除氢以外的周期表1族~12族中所含的全部元素、以及除b、si、ge、as、sb、te、c、n、p、o、s及se以外的周期表13族~16族中所含的全部元素。即,“半金属元素”或“金属元素”是指在与卤素化合物形成无机化合物时可成为阳离子的元素组。

64.碳材料101可嵌入选自卤素单质及卤化物中的至少一种。在本说明书中,所谓“碳材料嵌入~”是指:碳材料101从碳材料101的外部引入除碳以外的其他元素,并且在碳材料101的表面或内部保持该元素。此外,碳材料101可以脱嵌所嵌入的选自卤素单质及卤化物中的至少一种。所谓“碳材料脱嵌~”是指:被嵌入至碳材料101的其他元素从碳材料101脱离。

65.根据以上的构成,能够实现新型的正极材料。此外,根据该正极材料,能够实现以与现有的锂离子电池不同的机理进行充放电反应的电池。此外,卤化物材料也可以不含硫。

66.在专利文献1中公开了一种锂离子电池,其使用了包含含锂金属氧化物的正极、包含碳材料的负极、和作为电解质的非水有机电解液。在专利文献1的电池中,在充电时,锂离子从含锂正极氧化物脱离。该锂离子在电解液中被溶剂化,在电解液中扩散。扩散至电解液

中的锂离子被嵌入至碳材料。

67.在专利文献2中公开了一种具有由li3ybr6表示的组成的固体电解质材料。在该固体电解质材料中,卤素被强烈地吸引至钇。由此,固体电解质材料显示出高的离子电导率。在专利文献2中,固体电解质材料的离子电导率在电池的充放电中被利用。

68.本发明的发明者们进行了深入研究,结果新发现了:通过使用组合了下述材料的正极材料,从而可以制作能够以与现有的电池不同的机理进行可逆的充放电的电池:由liambxc表示的材料;和可嵌入选自卤素单质及卤化物中的至少一种的碳材料。

69.包含本实施方式的正极材料的电池的充放电通过以下的机理来进行。首先,在电池的充电时,材料100中所含的卤素元素被氧化。此时,为了电荷补偿,锂离子从材料100被脱嵌。通过卤素元素的氧化而生成选自卤素单质及卤化物中的至少一种。卤素单质例如为由x2表示的化合物。卤化物例如为由mxd表示的化合物。其中,d为与m的价数相同的值。所生成的卤素单质或卤化物被嵌入至碳材料101。锂离子例如在电池内的电解质层进行移动,被嵌入至负极。接着,电池的放电时,被嵌入至负极的锂离子从负极被脱嵌。锂离子通过电解质层移动至正极。在放电时的正极中,卤素单质或卤化物随着电子的接受而被还原。详细而言,选自卤素单质及卤化物中的至少一种中所含的卤素元素被还原。被还原后的卤素单质或卤化物与从负极移动过来的锂离子进行反应,从碳材料101被脱嵌。根据由组成式(1)表示的材料100,在电池的充放电时,正极的内部结构的变化得以抑制。例如,在电池的充电时,可抑制在正极的内部产生空隙。由此,据推定在电池中进行可逆的充放电反应。在本实施方式中,材料100及碳材料101可作为正极活性物质发挥功能。

70.在锂离子电池中,为了使正极及负极中的锂的脱离或插入进行,需要活性物质与电解质迅速地交换电子及锂离子。例如,在正极中,在由正极活性物质、导电助剂及电解质形成的三相界面进行电子及锂离子的交换。正极活性物质例如是储存锂离子的氧化物。导电助剂例如具有辅助电子的传导的功能。电解质例如被包含在电解液或电解质层中,能够输送锂离子。在锂离子电池的正极活性物质中,例如通过介由金属-氧-金属键的跳跃传导来传导电子。在该情况下,正极活性物质中的电子的传导性很大程度上受到正极活性物质中所含的金属离子的电子状态的影响。例如,在正极活性物质内,在金属离子的价数一样的情况下,正极活性物质的电子导电性降低。即,在电池的充电末期或放电末期,正极活性物质的电子导电性降低。

71.在包含本实施方式的正极材料的正极中,例如,在由具有高电子导电性的碳材料101与具有高离子电导率的材料100形成的两相界面进行电子及锂离子的交换。即,利用两相界面进行充放电反应。因此,本实施方式的正极材料适合于提高电池的电流密度。

72.在碳材料101的拉曼光谱中,在1300cm-1

~1400cm-1

的范围内出现的峰的强度id相对于在1500cm-1

~1700cm-1

的范围内出现的峰的强度ig之比id/ig例如为0~2。

73.根据以上的构成,碳材料101能够更容易地嵌入卤素单质或卤化物。

74.碳材料101的拉曼光谱例如可以通过激光拉曼分光法来获得。在1300cm-1

~1400cm-1

的范围内出现的峰例如来自碳的sp3键。在1500cm-1

~1700cm-1

的范围内出现的峰例如来自碳的sp2键。因此,id/ig比越低,则碳材料101越具有大量的π电子。在包含本实施方式的正极材料1000的电池的充电时,所生成的卤素单质或卤化物存在被碳材料101的π电子吸引的倾向。因此,id/ig比越低,则碳材料101越能够容易地嵌入卤素单质或卤化物。

75.id/ig比可以为0~1.6,也可以为0~1.1,也可以为0~0.5,也可以为0~0.1。

76.根据以上的构成,碳材料101能够更容易地嵌入卤素单质或卤化物。

77.碳材料101的bet比表面积例如大于5m2g-1

。碳材料101的bet比表面积例如可以通过基于氮气吸附的bet(布鲁诺尔-埃米特-泰勒;brunauer-emmett-teller)法来求出。碳材料101的bet比表面积越大,则碳材料101与材料100相互接触的面积越大。在碳材料101的bet比表面积大于5m2g-1

时,存在包含正极材料1000的电池的电流密度提高的倾向。碳材料101的bet比表面积越大,则碳材料101也越存在能够容易地嵌入卤素单质或卤化物的倾向。此外,根据以上的构成,能够实现具有更良好的充放电特性的电池。

78.碳材料101的bet比表面积可以大于10m2g-1

,也可以大于14m2g-1

,也可以为40m2g-1

以上,也可以为100m2g-1

以上。碳材料101的bet比表面积的上限值没有特别限定,例如为1000m2g-1

。

79.根据以上的构成,存在包含正极材料1000的电池的电流密度提高的倾向。此外,根据以上的构成,能够实现具有更良好的充放电特性的电池。

80.碳材料101的形状没有特别限定,例如为粒子状。在本公开中,“粒子状”包含针状、鳞片状、球状及椭圆球状。在碳材料101的形状为粒子状(例如球状)的情况下,碳材料101的中值粒径没有特别限定,也可以为0.001μm~100μm。在碳材料101的中值粒径为0.001μm以上的情况下,在正极材料1000中,碳材料101及材料100能够形成良好的分散状态。由此,包含正极材料1000的电池的充放电特性能够提高。在碳材料101的中值粒径为100μm以下的情况下,碳材料101内的锂扩散速度增加。由此,电池能够以高输出功率工作。

81.碳材料101的中值粒径可以小于10μm,也可以小于8μm,也可以为5μm以下,也可以为3μm以下,也可以为1μm以下。碳材料101的中值粒径的下限值可以为0.01μm。

82.根据以上的构成,能够实现具有更良好的充放电特性的电池。

83.碳材料101的中值粒径也可以大于后述的材料100的中值粒径。由此,碳材料101和材料100能够形成良好的分散状态。

84.在本说明书中,中值粒径是指由通过激光衍射散射法以体积为基准计测得的粒度分布求出的与体积累积为50%相当的粒径(d50)。

85.碳材料101例如包含选自石墨(graphite)、石墨烯、氧化石墨烯、还原型氧化石墨烯(rgo)、碳纳米管(cnt)、富勒烯、碳纤维、炭黑(cb)、软碳(易石墨化碳)、硬碳(难石墨化碳)、介孔碳及活性炭中的至少一种。石墨可以为天然石墨,也可以为高取向性热分解石墨(hopg)等人工石墨。作为碳纤维,例如可列举出气相生长碳纤维。炭黑可以为乙炔黑(ab),也可以为科琴黑(kb)。碳材料也可以包含选自炭黑、气相生长碳纤维及石墨烯中的至少一种。

86.根据以上的构成,能够实现具有更良好的充放电特性的电池。

87.正极材料1000中的碳材料101的含有率没有特别限定,可以为1重量%以上,也可以为5重量%以上,也可以为10重量%以上,也可以为15重量%以上。碳材料101的含有率的上限值没有特别限定,例如为40重量%。碳材料101的含有率越高,则包含正极材料1000的电池越存在具有大的放电容量的倾向。

88.组成式(1)的m可以包含y,也可以包含y及zr。

89.根据以上的构成,能够实现具有更良好的充放电特性的电池。

90.组成式(1)的x可以包含选自cl及br中的至少一种,也可以包含cl及br这两者。

91.根据以上的构成,能够实现具有更良好的充放电特性的电池。

92.在组成式(1)中,a、b及c可以满足1≤a≤5、0<b≤2及5.5≤c≤6.5,也可以满足1.5≤a≤4.5、0.5≤b≤1.5及c=6。a、b及c可以满足a+mb=c的关系。其中,m为m的价数。在m包含多种元素的情况下,mb成为对各元素的组成比乘以该元素的价数而得到的值的合计。例如,在m包含元素m1和元素m2、并且元素m1的组成比为b1、元素m1的价数为m1、元素m2的组成比为b2、元素m2的价数为m2的情况下,成为mb=m1b1+m2b2。在元素m的价数可考虑多个的情况下,在将这些可考虑的价数用作m时,满足上述关系式即可,

93.材料100的形状没有特别限定,例如为粒子状。在材料100的形状为粒子状(例如球状)的情况下,材料100的中值粒径也可以为100μm以下。在材料100的中值粒径为100μm以下的情况下,材料100及碳材料101在正极材料1000中能够形成良好的分散状态。由此,电池的充放电特性提高。材料100的中值粒径也可以为10μm以下。

94.正极材料1000中的材料100的含有率没有特别限定,可以为30重量%以上,也可以为50重量%以上。材料100的含有率的上限值可以为95重量%,也可以为90重量%,也可以为85重量%。

95.正极材料1000可以进一步包含除材料100及碳材料101以外的其他材料。作为其他材料,可列举出正极活性物质、粘结剂、导电助剂等。

96.作为正极活性物质,可列举出含锂过渡金属氧化物、过渡金属氟化物、聚阴离子材料、氟化聚阴离子材料、过渡金属硫化物、过渡金属硫氧化物、过渡金属氮氧化物等。作为含锂过渡金属氧化物,可列举出li(nicoal)o2、li(nicomn)o2、licoo2等。特别是,在使用含锂过渡金属氧化物作为正极活性物质的情况下,能够提高电池的平均放电电压。

97.正极活性物质也可以包含镍钴锰酸锂作为含锂过渡金属氧化物。例如,正极活性物质也可以为li(nicomn)o2。根据以上的构成,正极材料1000能够进一步提高电池的能量密度及电池的充放电效率。

98.粘结剂例如被用于在由正极材料1000制作正极时提高粒子彼此的密合性(粘黏性)及构成正极的材料的粘结性。作为粘结剂,例如可列举出:聚偏氟乙烯、聚四氟乙烯、聚乙烯、聚丙烯、芳族聚酰胺树脂、聚酰胺、聚酰亚胺、聚酰胺酰亚胺、聚丙烯腈、聚丙烯酸、聚丙烯酸甲酯、聚丙烯酸乙酯、聚丙烯酸己酯、聚甲基丙烯酸、聚甲基丙烯酸甲酯、聚甲基丙烯酸乙酯、聚甲基丙烯酸己酯、聚乙酸乙烯酯、聚乙烯基吡咯烷酮、聚醚、聚醚砜、六氟聚丙烯、丁苯橡胶及羧甲基纤维素。选自四氟乙烯、六氟乙烯、六氟丙烯、全氟烷基乙烯基醚、偏氟乙烯、三氟氯乙烯、乙烯、丙烯、五氯丙烯、氯甲基乙烯基醚、丙烯酸及己二烯中的两种以上材料的共聚物也可以用作粘结剂。也可以将选自这些材料中的两种以上的混合物用作粘结剂。

99.导电助剂可被用于提高正极材料1000的电子导电性的目的。作为导电助剂,例如可使用:金属纤维等导电性纤维类、氟化碳、铝等金属粉末类、氧化锌、钛酸钾等导电性晶须类、氧化钛等导电性金属氧化物、以及聚乙炔、聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩等导电性高分子化合物等。导电性高分子化合物适合于提高由正极材料1000形成的正极的电子导电性及可塑性。

100.正极材料1000中的其他材料的含有率没有特别限定,可以为50重量%以下,也可

以为30重量%以下,也可以为10重量%以下,也可以为5重量%以下。正极材料1000也可以实质上不含其他材料。特别是,正极材料1000也可以实质上不含作为其他材料的正极活性物质。换言之,正极材料1000也可以实质上由材料100及碳材料101形成。“实质上由~形成”是指排除改变所提及的材料的本质特征的其他成分。但是,正极材料1000除了包含材料100及碳材料101以外,也可以包含杂质。

101.正极材料1000也可以包含多个材料100的粒子、多个碳材料101的粒子及多个正极活性物质的粒子。

102.<由组成式(1)表示的材料的制造方法>

103.在实施方式1中,材料100例如可以通过下述的方法来制造。

104.首先,以与目标组成相应的配合比来准备二元系卤化物的原料粉。二元系卤化物是指由包含卤素元素的两种元素形成的化合物。例如,在制作li3ycl6的情况下,以3:1的摩尔比准备licl的原料粉和ycl3的原料粉。

105.此时,根据原料粉的种类来决定上述的组成式(1)中的“m”及“x”的元素。根据原料粉的种类、配合比及合成工艺来决定上述的组成式(1)中的“a”、“b”及“c”的值。

106.将原料粉充分地混合后,使用机械化学研磨的方法使原料粉彼此进行混合、粉碎及反应。也可以在将原料粉充分地混合后,在真空中对原料粉进行烧结。

107.通过这些方法,可得到包含上述组成的结晶相的材料100。

108.此外,材料100中的结晶相的构成(晶体结构)根据原料粉彼此的反应方法及反应条件来决定。

109.(实施方式2)

110.以下,对实施方式2进行说明。与上述的实施方式1重复的说明会被适当省略。

111.图2是表示实施方式2中的电池2000的概要构成的截面图。

112.电池2000具备:正极201、电解质层202及负极203。

113.正极201包含上述的实施方式1中的正极材料1000。

114.电解质层202配置于正极201与负极203之间。

115.根据以上的构成,在电池2000中,以新的机理进行充放电反应。进而,能够抑制电池2000的反应过电压的上升。

116.在正极201中,关于碳材料101与材料100的体积比率“v1:100-v1”,也可以满足5≤v1≤95。v1表示将正极201中所含的碳材料101及材料100的合计体积定义为100时的碳材料101的体积比率。在v1满足5≤v1的情况下,能够确保充分的电池的能量密度。在v1满足v1≤95的情况下,电池能够以高输出功率工作。

117.正极201的厚度也可以为5μm~500μm。在正极201的厚度为5μm以上的情况下,能够确保充分的电池的能量密度。在正极201的厚度为500μm以下的情况下,电池能够以高输出功率工作。

118.电解质层202是包含电解质材料的层。电解质层202中所含的电解质材料例如为固体电解质材料。即,电解质层202也可以为固体电解质层。

119.作为电解质层202中所含的固体电解质材料,例如可列举出:卤化物固体电解质、硫化物固体电解质、氧化物固体电解质、高分子固体电解质及络合氢化物固体电解质。电解质层202也可以包含硫化物固体电解质。

120.电解质层202中所含的固体电解质材料的组成也可以与上述的实施方式1中的正极材料1000的材料100的组成相同。即,电解质层202也可以包含上述的实施方式1中的材料100作为固体电解质材料。

121.根据以上的构成,能够进一步提高电池的输出功率密度及充放电特性。

122.电解质层202中所含的固体电解质材料的组成也可以与上述的实施方式1中的正极材料1000的材料100的组成不同。电解质层202也可以包含具有与上述的实施方式1中的材料100不同的组成的卤化物固体电解质作为固体电解质材料。

123.根据以上的构成,能够进一步提高电池的充放电特性。

124.作为硫化物固体电解质,可以使用li2s-p2s5、li2s-sis2、li2s-b2s3、li2s-ges2、li

3.25

ge

0.25

p

0.75

s4、li

10

gep2s

12

等。在这些硫化物固体电解质中也可以添加lix、li2o、moq、li

p

moq等。其中,x为选自f、cl、br及i中的至少一种。m为选自p、si、ge、b、al、ga、in、fe及zn中的至少一种。p及q分别为自然数。

125.根据以上的构成,电解质层202包含具有优异的还原稳定性的硫化物固体电解质,因此可以使用石墨、金属锂等低电位材料作为负极材料。由此,能够提高电池的能量密度。

126.作为氧化物固体电解质,例如可列举出:以liti2(po4)3及其元素取代物为代表的nasicon型固体电解质、以(lali)tio3系的钙钛矿型固体电解质、li

14

znge4o

16

、li4sio4、ligeo4及其元素取代物为代表的lisicon型固体电解质、以li7la3zr2o

12

及其元素取代物为代表的石榴石型固体电解质、li3n及其h取代物、li3po4及其n取代物、以及以libo2、li3bo3等li-b-o化合物作为基础而添加有li2so4、li2co3等的玻璃或玻璃陶瓷。

127.作为高分子固体电解质,例如可使用高分子化合物与锂盐的化合物。高分子化合物可以具有环氧乙烷结构。具有环氧乙烷结构的高分子化合物可以大量含有锂盐。因此,能够使电解质层202的离子导电率进一步上升。作为锂盐,可使用lipf6、libf4、lisbf6、liasf6、liso3cf3、lin(so2cf3)2、lin(so2c2f5)2、lin(so2cf3)(so2c4f9)、lic(so2cf3)3等。选自所例示出的锂盐中的一种锂盐可以单独使用。也可以使用选自所例示出的锂盐中的两种以上锂盐的混合物。

128.作为络合氢化物固体电解质,例如可使用libh

4-lii及libh

4-p2s5。

129.电解质层202也可以包含固体电解质材料作为主要成分。即,电解质层202例如也可以以相对于电解质层202整体的重量比例计包含50重量%以上的固体电解质材料。

130.根据以上的构成,能够进一步提高电池的充放电特性。

131.电解质层202例如也可以以相对于电解质层202整体的重量比例计包含70重量%以上的固体电解质材料。

132.根据以上的构成,能够进一步提高电池的充放电特性。

133.电解质层202包含固体电解质材料作为主要成分,进而也可以包含不可避免的杂质、在合成固体电解质材料时所使用的起始原料、副产物、分解产物等。

134.电解质层202例如也可以除了不可避免混入的杂质以外、以相对于电解质层202整体的重量比例计包含100重量%的固体电解质材料。

135.根据以上的构成,能够进一步提高电池的充放电特性。

136.如上所述,电解质层202也可以实质上仅由固体电解质材料构成。

137.电解质层202也可以包含作为固体电解质材料所列举出的材料中的两种以上。例

如,电解质层202也可以包含卤化物固体电解质和硫化物固体电解质。

138.电解质层202的厚度也可以为1μm~300μm。在电解质层202的厚度为1μm以上的情况下,能够将正极201与负极203更可靠地分离。在电解质层202的厚度为300μm以下的情况下,电池能够以高输出功率工作。

139.电解质层202也可以具有多层结构,该多层结构是具有互不相同的组成的2个以上的层进行层叠而成的。例如,在电解质层202中,包含卤化物固体电解质的层与包含硫化物固体电解质的层也可以进行层叠。

140.根据以上的构成,能够实现具有更良好的充放电特性的电池。

141.负极203包含具有嵌入且脱嵌金属离子(例如锂离子)的特性的材料。负极203例如包含负极活性物质。详细而言,负极203也可以包含可嵌入锂的负极活性物质。根据以上的构成,能够实现具有更良好的充放电特性的电池。

142.负极活性物质可以使用金属材料、碳材料、氧化物、氮化物、锡化合物、硅化合物等。金属材料也可以为单质的金属。金属材料也可以为合金。作为金属材料的例子,可列举出金属锂、锂合金等。作为碳材料的例子,可列举出天然石墨、焦炭、石墨化途中碳、碳纤维、球状碳、人造石墨、非晶质碳等。从电池的容量密度的观点考虑,可使用硅(si)、锡(sn)、硅化合物及锡化合物。

143.负极203也可以包含选自金属锂、锂合金、金属铟、铟合金、碳材料、硅、硅合金、氧化硅及钛酸锂中的至少一种作为负极活性物质。

144.根据以上的构成,能够实现具有更良好的充放电特性的电池。

145.负极203也可以包含固体电解质材料。作为负极203中所含的固体电解质材料,也可以使用作为构成电解质层202的材料所例示出的固体电解质材料。根据以上的构成,能够提高负极203的内部的锂离子电导率,电池能够以高输出功率工作。

146.负极活性物质的形状没有特别限定,例如为粒子状。在负极活性物质的形状为粒子状(例如球状)的情况下,负极活性物质的中值粒径也可以为0.1μm~100μm。在负极活性物质的中值粒径为0.1μm以上的情况下,在负极203中,负极活性物质与固体电解质材料能够形成良好的分散状态。由此,电池的充放电特性提高。在负极活性物质的中值粒径为100μm以下的情况下,负极活性物质内的锂的扩散速度增加。由此,电池能够以高输出功率工作。

147.在负极203中,负极活性物质的中值粒径也可以大于固体电解质材料的中值粒径。由此,负极活性物质与固体电解质材料能够形成良好的分散状态。

148.在负极203中,关于负极活性物质与固体电解质材料的体积比率“v2:100-v2”,也可以满足30≤v2≤95。v2表示将负极203中所含的负极活性物质及固体电解质材料的合计体积定义为100时的负极活性物质的体积比率。在v2满足30≤v2的情况下,能够确保充分的电池的能量密度。在v2满足v2≤95的情况下,电池能够以高输出功率工作。

149.负极203的厚度也可以为10μm~500μm。在负极203的厚度为10μm以上的情况下,能够确保充分的电池的能量密度。在负极203的厚度为500μm以下的情况下,电池能够以高输出功率工作。

150.出于提高粒子彼此的密合性的目的,选自电解质层202及负极203中的至少一者也可以包含粘结剂。粘结剂例如被用于提高构成负极203的材料的粘结性。作为粘结剂,例如可以使用上面关于正极材料1000所叙述的粘结剂。

151.出于提高电子导电性的目的,负极203也可以包含导电助剂。作为负极203中所含的导电助剂,例如可使用:天然石墨、人造石墨等石墨类、乙炔黑、科琴黑等炭黑类、碳纤维、金属纤维等导电性纤维类、氟化碳、铝等金属粉末类、氧化锌、钛酸钾等导电性晶须类、氧化钛等导电性金属氧化物、及聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩等导电性高分子化合物等。在使用碳导电助剂作为导电助剂的情况下,能够实现低成本化。

152.作为电池2000的形状,可列举出硬币型、圆筒型、方型、片材型、纽扣型、扁平型、层叠型等。

153.实施例

154.以下,使用实施例对本公开的详细情况进行说明。需要说明的是,本公开并不限于以下的实施例。

155.《实施例1》

156.[由组成式(1)表示的材料的制作]

[0157]

在露点为-60℃以下的氩气氛下,作为原料粉,以licl:ycl3:ybr3=3.000:0.333:0.666的摩尔比称量licl、ycl3及ybr3。将这些原料粉用研钵进行粉碎并混合。接着,对于所得到的混合物,在氩气氛下,以500℃烧成3小时。在烧成中使用了电炉。使用研棒及研钵,将所得到的烧成物进行粉碎。由此,得到了由组成式(1)表示的材料的粉末。在本说明书中,有时将通过上述的方法得到的材料称为lybc。

[0158]

[正极材料的制作]

[0159]

在露点为-60℃以下的氩气氛下,以92.6:7.4的质量比称量由组成式(1)表示的材料的粉末和碳材料的粉末。作为碳材料,使用了具有3μm的中值粒径的石墨。接着,使用玛瑙研钵,将这些材料混合,由此制作了正极材料。

[0160]

[电池的制作]

[0161]

在具有绝缘性的外筒中,依次层叠作为硫化物固体电解质的li6ps5cl、lybc的粉末及正极材料。li6ps5cl的重量为60mg。lybc的重量为20mg。正极材料的重量为5mg。接着,对这些材料施加720mpa的压力,由此得到了固体电解质层和作为正极的第一电极。

[0162]

接着,在固体电解质层的与第一电极相接触的表面的相反侧的表面上层叠金属in箔及金属li箔。通过对金属箔施加80mpa的压力,制作了由第一电极、固体电解质层及作为负极的第二电极形成的层叠体。

[0163]

接着,在正极及负极上分别配置由不锈钢制成的集电体,在这些集电体上设置集电引线。接着,使用绝缘性套圈,将绝缘性外筒的内部与外气气氛阻断及密闭,由此制作了实施例1的电池、

[0164]

[充放电试验]

[0165]

对于实施例1的电池,通过以下的方法进行了充放电试验。首先,在设定为25℃的恒温槽中配置电池。对于电池,以0.05ma的电流值进行恒定电流充电。充电进行至电池的电压达到4.0v为止。接着,以0.05ma的电流值进行电池的放电。放电进行至电池的电压达到1.9v为止。

[0166]

《实施例2》

[0167]

除了以83.0:17.0的质量比使用由组成式(1)表示的材料的粉末和碳材料的粉末来制作正极材料以外,通过与实施例1相同的方法制作了实施例2的电池。进而,通过与实施

例1相同的方法,对实施例2的电池进行了充放电试验。

[0168]

《实施例3》

[0169]

除了以76.5:23.5的质量比使用由组成式(1)表示的材料的粉末和碳材料的粉末来制作正极材料以外,通过与实施例1相同的方法制作了实施例3的电池。进而,通过与实施例1相同的方法,对实施例3的电池进行了充放电试验。

[0170]

《实施例4》

[0171]

除了在正极材料的制作中使用了乙炔黑作为碳材料以外,通过与实施例1相同的方法制作了实施例4的电池。进而,通过与实施例1相同的方法,对实施例4的电池进行了充放电试验。

[0172]

《实施例5》

[0173]

除了在正极材料的制作中使用了炭黑作为碳材料以外,通过与实施例1相同的方法制作了实施例5的电池。进而,通过与实施例1相同的方法,对实施例5的电池进行了充放电试验。

[0174]

《实施例6》

[0175]

除了在正极材料的制作中使用了气相生长碳纤维(vgcf(注册商标))作为碳材料以外,通过与实施例1相同的方法制作了实施例6的电池。进而,通过与实施例1相同的方法,对实施例6的电池进行了充放电试验。

[0176]

《实施例7》

[0177]

除了在正极材料的制作中使用了石墨烯作为碳材料以外,通过与实施例1相同的方法制作了实施例7的电池。进而,通过与实施例1相同的方法,对实施例7的电池进行了充放电试验。

[0178]

《实施例8》

[0179]

除了在正极材料的制作中使用了li3ybr6作为由组成式(1)表示的材料以外,通过与实施例4相同的方法制作了实施例8的电池。在实施例8中,准备用于充放电试验的电池、和用于后述的循环伏安法测定的电池。li3ybr6通过以下的方法来制作。首先,在露点为-60℃以下的氩手套箱内,作为原料粉,以libr:ybr3=3:1的摩尔比称量libr及ybr3。接着,对于这些原料粉的混合物,使用行星型球磨机(fritsch公司制、p-7型),以转速为600rpm进行了25小时的研磨处理。由此,得到了li3ybr6的粉末。在本说明书中,有时将li3ybr6称为lyb。进而,通过与实施例1相同的方法,对实施例8的电池进行了充放电试验。

[0180]

对于实施例8的电池,通过以下的方法也进行了循环伏安法(cv)测定。首先,在设定为25℃的恒温槽中配置电池。将电池连接至恒电位电流仪,进行了cv测定。在cv测定中,将扫描速度设定为10mv/秒。将扫描范围设定为4.0v~1.9vvs.in-li。

[0181]

《实施例9》

[0182]

除了在正极材料的制作中使用了li

2.7y1.1

cl6作为由组成式(1)表示的材料以外,通过与实施例4相同的方法制作了实施例9的电池。在实施例9中,准备了用于充放电试验的电池和用于cv测定的电池。li

2.7y1.1

cl6通过以下的方法来制作。首先,在露点为-60℃以下的氩手套箱内,作为原料粉,以licl:ycl3=2.7:1.1的摩尔比称量licl及ycl3。接着,对于这些原料粉的混合物,使用行星型球磨机(fritsch公司制、p-7型),以转速为600rpm进行了25小时的研磨处理。由此,得到了li

2.7y1.1

cl6的粉末。在本说明书中,有时将li

2.7y1.1

cl6称为

lyc。进而,通过与实施例1相同的方法,对实施例9的电池进行了充放电试验。通过与实施例8相同的方法,对实施例9的电池进行了cv测定。

[0183]

《实施例10》

[0184]

除了在正极材料的制作中使用了li

2.5y0.5

zr

0.5

cl6作为由组成式(1)表示的材料以外,通过与实施例4相同的方法制作了实施例10的电池。li

2.5y0.5

zr

0.5

cl6通过以下的方法来制作。首先,在露点为-60℃以下的氩手套箱内,作为原料粉,以licl:ycl3:zrcl4=2.5:0.5:0.5的摩尔比称量licl、ycl3及zrcl4。接着,对于这些原料粉的混合物,使用行星型球磨机(fritsch公司制、p-7型),以转速为600rpm进行了25小时的研磨处理。由此,得到了li

2.5y0.5

zr

0.5

cl6的粉末。在本说明书中,有时将li

2.5y0.5

zr

0.5

cl6称为lyzc。进而,通过与实施例1相同的方法,对实施例10的电池进行了充放电试验。

[0185]

《参考例1》

[0186]

[正极材料的制作]

[0187]

在露点为-60℃以下的氩手套箱内,作为原料粉,以libr:licl:碳材料=29:29:42的质量比称量libr、licl及碳材料。作为碳材料,使用了具有8μm的中值粒径的石墨。接着,使用行星型球磨机(fritsch公司制、p-7型),将这些原料粉混合。关于利用行星型球磨机的混合,以转速为200rpm进行了10分钟,以转速为400rpm进行了30分钟,以及以转速为500rpm进行了30分钟。

[0188]

接着,在露点为-60℃以下的氩气氛下,以74.8:25.2的质量比称量所得到的混合物和作为硫化物固体电解质的li6ps5cl。接着,使用玛瑙研钵,将这些材料混合,由此制作了正极材料。

[0189]

[电池的制作]

[0190]

除了使用了上述的正极材料以外,通过与实施例1相同的方法制作了参考例1的电池。

[0191]

[充放电试验]

[0192]

除了将截止电压设定为3.6v以外,通过与实施例1相同的方法,对参考例1的电池进行了充放电试验。

[0193]

《参考例2》

[0194]

除了在正极材料的制作中使用了金属al的粉末来代替碳材料、以及以90:10的质量比使用了由组成式(1)表示的材料的粉末和金属al的粉末以外,通过与实施例1相同的方法制作了参考例2的电池。进而,通过与实施例1相同的方法,对参考例2的电池进行了充放电试验。

[0195]

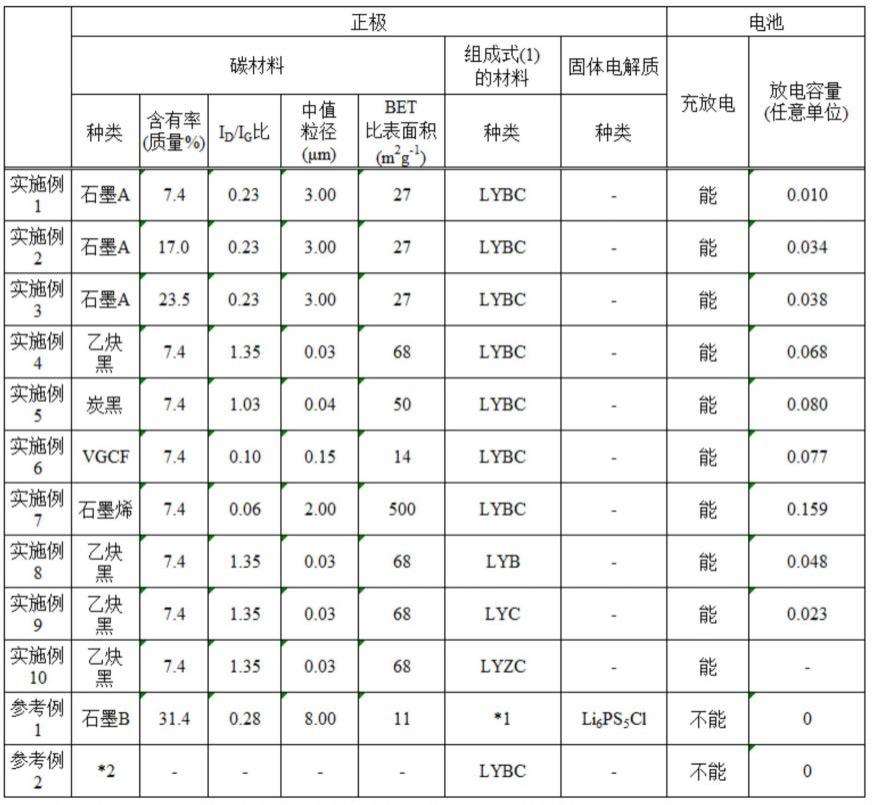

将实施例及参考例的电池的充放电试验的结果示于表1中。在表1中还示出了正极中所含的碳材料的种类、正极中的碳材料的含有率、碳材料中的id/ig比、碳材料的中值粒径、碳材料的bet比表面积、由组成式(1)表示的材料的种类等。关于碳材料中的id/ig比,如上所述,是指在碳材料的拉曼光谱中,在1300cm-1

~1400cm-1

的范围内出现的峰的强度id相对于在1500cm-1

~1700cm-1

的范围内出现的峰的强度ig之比。id/ig比、中值粒径及bet比表面积是对制作正极材料之前的碳材料进行测定而得到的值。在充放电试验中,对于下述电池,评价为不能进行充放电:在充电开始后迅速地达到截止电压的电池;以及在充电时电流一直在流动而在放电开始后迅速地达到截止电压的电池。

[0196]

[表1]

[0197][0198]

(

*

1)正极包含libr+licl(重量比为1∶1)来代替由组成式(1)表示的材料。

[0199]

(

*

2)正极包含10质量%的金属al来代替碳材料。

[0200]

<考察>

[0201]

图3是表示实施例1、2及3的电池的初次的充放电曲线的曲线图。图3示出了电池的放电特性。

[0202]

在实施例1的充放电试验中,首先,电池的电压从开路电压达到作为截止电压的4.0vvs.in-li为止,沿着从负极朝向正极的正向使恒定电流流动。接着,至电池的电压达到作为截止电压的1.9vvs.in-li为止,沿着与充电时相反的方向使恒定电流流动。如图3所示,在实施例1的充放电试验中,观测到了伴随着电池的充放电的坪区域。此外,如由实施例1~3的比较可知:正极中的碳材料的含有率越高,则由充放电带来的电量越增加。

[0203]

由于通过充放电试验观测到了坪区域,因此可知:实施例1的电池显示出与电容器不同的行为。就电容器而言,存在电压相对于电流直线上升的倾向。由于观测到了坪区域,因此推定:在实施例1的电池中,在充放电试验中发生了电化学的氧化还原反应。即,可知:通过沿着正向使电流流动,从而使充电反应进行,通过沿着反向使电流流动,从而使放电反应进行。此外,由于正极中的碳材料的含有率越高,则由充放电带来的电量越增加,因此推定:碳材料与由组成式(1)表示的材料发生了电化学反应。在实施例1中,由于使用in-li合

金作为负极来进行了可逆的充放电反应,因此可知电荷载流子为li离子。即,在实施例1的电池中,在充电时,作为电荷载流子的li离子介由固体电解质层从正极移动至负极。

[0204]

图4是表示参考例1及2的电池的初次的充放电曲线的曲线图。

[0205]

在参考例1中,使用了libr及licl的混合物来代替由组成式(1)表示的材料,在混合物中,br与cl的摩尔比为1:2。对于该混合物和碳材料,使用球磨机充分地进行了混合。将由此得到的混合物和具有li离子电导率的硫化物固体电解质进一步混合,由此制作了正极材料。在参考例1的电池的充放电试验中,确认到了显示出电池的充电发生了进展的充电曲线。然而,参考例1的电池无法进行放电。

[0206]

在参考例2中,通过将在实施例1中所使用的由组成式(1)表示的材料与金属al的粉末进行混合,由此制作了正极材料。在参考例2的电池的充放电试验中,在充电时及放电时的任一者中,电池中都没有电流流动,电池的电压达到截止电压。

[0207]

由以上的结果可知:在电池中,为了使充电反应进行,需要将由组成式(1)表示的材料及碳材料进行组合。此外,可知:为了使放电反应进行,在由组成式(1)表示的材料中,需要选自除li以外的金属元素及半金属元素中的至少一种。

[0208]

详细的机理现在正在进行研究,但据推定:通过碳材料与由组成式(1)表示的材料相接触,从而促进由组成式(1)表示的材料的氧化还原反应。此外,已知石墨等具有层结构的碳材料在其层结构中能够吸附各种元素。由此推定:在包含碳材料及由组成式(1)表示的材料的正极中,碳材料嵌入了通过由组成式(1)表示的材料的氧化还原反应而产生的卤素单质或卤化物。据推定:通过该碳材料的功能,从而在电池中进行可逆的充放电反应。

[0209]

通过由组成式(1)表示的材料包含除li以外的金属元素或半金属元素,从而在电池的充电时,不易因该材料中所含的卤素元素的氧化而产生卤素气体。因此,在电池的充电时,在正极的内部不易产生空隙。即,正极的内部结构不易发生变化。由此推定:在电池的充放电时,电子及锂离子的传导不易被阻碍,使可逆的充放电反应进行。在参考例1中,在电池的充电时,正极的内部结构发生了变化,因此推定:电子及锂离子的传导被阻碍,放电反应未进行。

[0210]

图5是表示实施例4~7的电池的初次的充放电曲线的曲线图。

[0211]

由图5可知,即使是在使用了除石墨以外的碳材料的情况下,在电池中也进行了可逆的充放电反应。在实施例4~7中使用的碳材料包含石墨状结构、金刚石状结构等。据推定:在实施例4~7的电池中,起因于碳材料中所含的石墨状结构,使充放电反应进行。即,据推定:在实施例4~7的电池中,起因于碳材料中所含的层结构,使充放电反应进行。由实施例1与实施例4~7的比较可知,乙炔黑等炭黑、气相生长碳纤维及石墨烯与石墨相比适合于提高电池的放电容量。

[0212]

图6是表示实施例4、8及9的电池的初次的充放电曲线的曲线图。

[0213]

在使用了lyb或lyc来作为由组成式(1)表示的材料的情况下,也与使用了lybc时同样地,在电池中进行了可逆的充放电反应。由该结果可知:由组成式(1)表示的材料也可以不包含br及cl这两者,包含一种卤素元素即可。特别是,据推定:由组成式(1)表示的材料中所含的卤素元素的种类不限于br或cl,只要能够对电池的电压进行扫描至发生卤素元素的氧化还原的电压即可。

[0214]

图7是表示实施例9、10及参考例2的电池的循环伏安图的曲线图。

[0215]

由图7可知,就参考例2的电池而言,未观察到起因于由组成式(1)表示的材料的氧化还原得到的峰。由此可知:就金属al与由组成式(1)表示的材料的组合而言,由组成式(1)表示的材料的氧化还原反应几乎不进行。

[0216]

另一方面,由图7可知,就实施例9及10的电池而言,可以清晰地观察到起因于由组成式(1)表示的材料的氧化还原得到的峰。由此可知:即使是在使用了lyc或lyzc作为由组成式(1)表示的材料的情况下,该材料的氧化还原反应也进行。即,可知:无论由组成式(1)表示的材料中所含的除li以外的金属元素及半金属元素的种类如何,该材料的氧化还原反应都进行。可知:无论由组成式(1)表示的材料中所含的除li以外的金属元素及半金属元素的种类如何,由该材料产生的卤素单质或卤化物均被嵌入至碳材料。

[0217]

《实施例11》

[0218]

[由组成式(1)表示的材料的制作]

[0219]

通过与实施例1相同的方法,得到了作为由组成式(1)表示的材料的lybc的粉末。

[0220]

[正极材料的制作]

[0221]

在露点为-60℃以下的氩气氛下,以92.6:7.4的质量比称量lybc的粉末和作为碳材料的石墨烯的粉末。接着,使用玛瑙研钵,将这些材料混合,由此制作了正极材料。

[0222]

[电池的制作]

[0223]

在具有绝缘性的外筒中,依次层叠作为硫化物固体电解质的li6ps5cl、lybc的粉末及正极材料。li6ps5cl的重量为60mg。lybc的重量为20mg。正极材料的重量为5mg。接着,对这些材料施加720mpa的压力,由此得到了固体电解质层和作为正极的第一电极。

[0224]

接着,在固体电解质层的与第一电极相接触的表面的相反侧的表面上层叠金属li箔。通过对该金属箔施加80mpa的压力,制作了由第一电极、固体电解质层及作为负极的第二电极形成的层叠体。

[0225]

接着,在正极及负极上分别配置由不锈钢制成的集电体,在这些集电体上设置集电引线。接着,使用绝缘性套圈,将绝缘性外筒的内部与外气气氛阻断及密闭,由此制作了实施例11的电池。

[0226]

[充电试验]

[0227]

对于实施例11的电池,通过以下的方法进行了充电试验。首先,在设定为25℃的恒温槽中配置电池。对电池以0.1ma的电流值进行恒定电流充电。恒定电流充电进行至电池的电压达到4.4v为止。接着,对电池进行恒定电压充电至电流值降低至0.01ma为止。

[0228]

[放电试验]

[0229]

对进行了恒定电流-恒定电压充电后的电池以0.01ma的电流值进行恒定电流放电。恒定电流放电进行至电池的电压达到2.5v为止。接着,对电池进行恒定电压放电至电流值降低至0.002ma为止。

[0230]

[拉曼分光测定]

[0231]

对于实施例11的电池的正极材料,在充电试验前、充电试验后及放电试验后进行了拉曼分光测定。拉曼分光测定通过以下的方法来进行。首先,将上述的层叠体从电池中取出。接着,在将层叠体封入气密池中的状态下,进行了拉曼分光测定。拉曼分光测定是使用日本分光株式会社制造的nrs-5500并通过射出457nm的波长的光的ar离子激光来进行。详细而言,对层叠体的正极侧的表面进行了测绘测定。对于所得到的数据,通过进行多变量光

谱分析(mcr:multivariate curve resolution)法,从而将来自碳的峰进行分离。由此,得到了正极材料中的碳材料的拉曼光谱。

[0232]

图8是表示对实施例11的电池的正极材料在充电试验前、充电试验后及放电试验后进行拉曼分光测定而得到的结果的曲线图。图8的曲线图也示出了对石墨烯粉末进行拉曼分光测定而得到的结果。由图8可知,在充电试验后的正极材料中的碳材料的拉曼光谱中,与充电试验前的正极材料中的碳材料的拉曼光谱相比,在1580cm-1

附近出现的g带的峰变宽,向高波数侧移动。由此推定:通过充电试验,使得碳材料吸附了来自由组成式(1)表示的材料的卤素单质或卤化物。

[0233]

此外,由图8可知,在放电试验后的正极材料中的碳材料的拉曼光谱中,与充电试验后的正极材料中的碳材料的拉曼光谱相比,g带的峰向低波数侧移动。由此推定:通过放电试验,使得被碳材料吸附的卤素单质或卤化物从碳材料脱离。

[0234]

产业上的可利用性

[0235]

本公开的正极材料例如可以用于全固体二次电池等。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1