电池组件的制作方法

1.本发明涉及一种电池组件。

背景技术:

2.以往,已知将多个方形二次电池相互连接并层叠而成的电池组件。若构成各电池的内部所包含的电极体的正极与负极之间的距离变大,则有时会在负极沉积锂,因此,在电池组件中,利用一对端板从电池的层叠方向夹持并约束由多个电池层叠而成的电池集成体来抑制正极与负极之间的距离变大。在专利文献1所公开的电池组件中,通过利用由配置于侧面的固定构件桥接的一对端板来夹持电池集成体并施加约束载荷,并调整方形二次电池的下部的约束载荷,从而抑制因反复充放电而产生的气体导致的正极含有的金属在负极沉积。

3.现有技术文献

4.专利文献

5.专利文献1:日本特开2018-133199号公报

技术实现要素:

6.从高容量化的观点出发,有时使用大型的方形二次电池来构成电池组件。在该情况下,端板变大,因此与以往相比刚度下降,在二次电池的充电时容易向外侧挠曲。本发明人等发现,当端板向外侧挠曲时,在横向的中央部附近,端板和与端板相邻的二次电池分离,因负极的卷绕终端的方向、位置,有时负极的卷绕终端与正极之间的距离变大,在负极的卷绕终端的附近沉积锂。锂的沉积可能导致内部短路,因此需要抑制。专利文献1未对端板的挠曲进行研究,尚有改善的余地。

7.本发明提供一种电池组件,其中,该电池组件具备:电池集成体,其是层叠多个方形二次电池而成的;一对端板,其从二次电池的层叠方向的两侧夹持电池集成体;侧面固定构件,其将端板相互桥接且设于二次电池的侧面;以及上表面固定构件,其将端板相互桥接且设于二次电池的上表面,二次电池以扁平状的卷绕型电极体的卷绕轴线成为横向的方式包含该卷绕型电极体,该卷绕型电极体是正极和负极隔着分隔件卷绕而成的,至少在与端板相邻的二次电池中,负极的卷绕终端朝上且在与卷绕轴线正交的截面中位于从电极体的高度的一半到电极体的弯曲部的头顶部之间。

8.根据本发明的电池组件,能够抑制负极的卷绕终端处的锂的沉积。

附图说明

9.图1是作为本实施方式的一个例子的电池组件的立体图。

10.图2是作为本实施方式的一个例子的电池组件的俯视图。

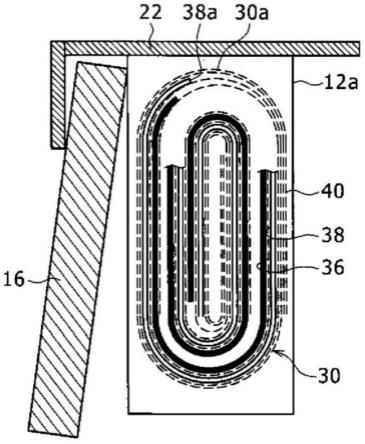

11.图3是作为本实施方式的一个例子的电池组件所包含的二次电池的立体图,是表示将外装体的近前侧拆下后的状态的内部的构造的图。

12.图4a是充电状态下的作为本实施方式的一个例子的电池组件的端板附近的俯视图。

13.图4b是表示沿着图4a的a-a线的截面的图。

14.图5a是以往的电池组件的与图4a对应的图。

15.图5b是以往的电池组件的与图4b对应的图。

具体实施方式

16.以下,参照附图对本发明的电池组件的实施方式的一个例子进行详细说明。但是,本发明的电池组件并不限定于以下说明的实施方式。实施方式的说明中参照的附图是示意性记载,附图中描绘的构成要素的尺寸等应参考以下的说明进行判断。此外,在本说明书中,对于“大致~”,若以大致一定为例进行说明,则其不仅包含完全一定,还包含被认为实质上一定的意思。

17.首先,参照图1和图2,对作为本发明的实施方式的一个例子的电池组件10进行说明。图1是电池组件10的立体图,图2是电池组件10的俯视图。

18.如图1和图2所例示的那样,电池组件10具备层叠多个方形二次电池12而成的电池集成体14、从二次电池12的层叠方向的两侧夹持电池集成体14的一对端板16、将端板16相互桥接的设于二次电池12的两侧面的一对侧面固定构件18以及设于二次电池12的上表面的上表面固定构件22。此外,在本说明书中,将二次电池12的设有极板端子的一侧设为“上”,当然,并不限定电池组件10搭载于车辆等的情况下的朝向,例如,也可以将电池组件10的上表面设为水平方向进行搭载。另外,在本说明书中,为了便于说明,有时将二次电池12的层叠方向称为“纵向”,将二次电池12的侧面方向称为“横向”,将上下方向称为“高度方向”。

19.电池集成体14也可以在二次电池12彼此之间包括弹性板24。如后所述,在各二次电池12沿着纵向捆束时,弹性板24变形而能够抑制二次电池12的变形。弹性板24的材质例如也可以是聚丙烯等树脂。

20.对于构成电池集成体14的二次电池12,也能够使用容量、尺寸、种类等不同的电池,但优选使用相同的二次电池。在图1和图2中,使用相同的二次电池,以相邻的二次电池12彼此的正负端子的横向位置相互相反的方式配置各二次电池12,因此成为正极端子和负极端子在纵向上交替排列的状态。

21.电池集成体14也可以具备将相邻的二次电池12彼此电连接的汇流条26。在图1和图2所示的例子中,通过汇流条26将相邻的二次电池12的正极端子和负极端子连接,搭载于电池组件10的各二次电池12串联连接。但是,二次电池12的连接方式并不限定于此。

22.在电池组件10中,在设于纵向两端部的一对端板16桥接侧面固定构件18和上表面固定构件22,将各端板16按压于电池集成体14,由此将二次电池12捆束。端板16也可以是比二次电池12大一圈的板状体。也可以在端板16形成有用于紧固侧面固定构件18和上表面固定构件22的螺栓孔。端板16是压住因充电而膨胀的二次电池12的构件,从提高刚度的观点出发,端板16优选是铝、铁等金属制。

23.如上所述,侧面固定构件18和上表面固定构件22具有与端板16一起维持各二次电池12的捆束状态并保持电池集成体14的功能。换言之,侧面固定构件18和上表面固定构件

22通过将一对端板16之间桥接,从而自两端的端板16对电池集成体14施加纵向的约束载荷。由此,对二次电池12内部的电极体30也施加压缩应力,抑制正极与负极之间的距离变大。

24.侧面固定构件18沿着纵向设于电池集成体14的两侧面。一对侧面固定构件18以从横向两侧夹持各二次电池12的方式配置,优选相互相对配置。在图1所示的例子中,侧面固定构件18在电池集成体14的两侧面分别各设有1根,合计设有两根,但侧面固定构件18的根数没有特别限定。

25.侧面固定构件18例如也可以是具有大致一定的宽度(高度方向长度)的金属制的板状构件。侧面固定构件18还能够设为树脂制。在图1所示的例子中,各侧面固定构件18的长度方向两端部以绕到各端板16的纵向端面上的方式弯折,该弯折的部分被螺栓固定于端板16。

26.上表面固定构件22沿着纵向设于电池集成体14的上表面。在图1和图2所示的例子中,在电池集成体14的上表面设有1根上表面固定构件22,但上表面固定构件22的根数没有特别限定。上表面固定构件22例如也可以是具有大致一定的宽度(高度方向长度)的金属制的板状构件。上表面固定构件22还能够设为树脂制。在图1所示的例子中,上表面固定构件22的长度方向两端部以绕到各端板16的纵向端面上的方式弯折,该弯折的部分被螺栓固定于端板16。侧面固定构件18和上表面固定构件22也可以是相同的构件。由此,部件种类减少,因此库存管理变得容易。

27.接下来,参照图3对构成电池集成体14的二次电池12的构造进行说明。二次电池12例如是锂离子电池等非水电解质二次电池。图3是作为本实施方式的一个例子的电池组件10所包含的二次电池12的立体图,是表示将外装体32的近前侧拆下的状态下的内部的构造的图。二次电池12包括卷绕型的电极体30、容纳电极体30的外装体32、以及封口板34。外装体32和封口板34均为金属制,优选为铝制或铝合金制。

28.外装体32具有底部和竖立设置于底部的周缘的侧壁部。侧壁部相对于底部大致垂直地形成。外装体32的形状没有特别限定,但如图3所例示那样,也可以是与纵向相比在横向和高度方向、特别是在横向上较长的扁平的形状。外装体32如上所述那样由金属材料构成,但为了确保绝缘性,也可以在外装体32的外表面安装树脂膜。封口板34是用于封闭外装体32的开口而密闭电池壳体的内部空间的构件,具有在横向上较长的大致长方形形状。封口板34的周围例如焊接于外装体32的开口的周缘部。

29.电极体30是正极36和负极38隔着分隔件40卷绕而成的,具有扁平状的形状。二次电池12以卷绕型电极体30的卷绕轴线成为横向的方式包含该卷绕型电极体30。

30.电极体30在卷绕轴线方向一端侧突出有正极36,在卷绕轴线方向另一端侧突出有负极38,在正极36连接有正极集电体42,在负极38连接有负极集电体46。另外,在封口板34的横向一端部设有正极端子44,在横向另一端部设有负极端子48,正极端子44与正极集电体42连接,负极端子48与负极集电体46连接。封口板34具有用于向外装体32内注入电解质的注液孔50和用于在电池内部的压力成为预定值以上的情况下排出气体的排出阀52。此外,注液孔50在注液后被密封塞密封。

31.接下来,参照图4a和图4b对上表面固定构件22的功能进行说明。图4a是充电时的作为本实施方式的一个例子的电池组件10的端板16附近的俯视图,图4b是表示沿着图4a的

a-a线的截面的图。

32.在充电时,构成电池集成体14的各二次电池12在纵向上膨胀。因此,在充电状态下,两侧被二次电池12夹持的二次电池12在纵向上受到的约束载荷变大,对于二次电池12内部的电极体30的压缩应力也变大,因此,因负极38与正极36之间的距离变大而使锂沉积的风险较小。另一方面,在充电状态下,端板16从相邻的二次电池12a受到压力而容易向外侧挠曲,因此二次电池12a与端板16分离,存在对于二次电池12a内部的电极体30的压缩应力变弱而正极36与负极38之间的距离变大的风险。

33.如图4a所示,通过设置上表面固定构件22,也能够对端板16的上端施加约束载荷。由此,至少抑制端板16的上端的挠曲,能够向电极体30的上方施加压缩应力。并且,也可以在电池集成体14的下表面设置将端板16相互桥接的下表面固定构件。由此,也能够对端板16的下端施加约束载荷,从而抑制端板16的下端的挠曲,能够对电极体30的下方施加压缩应力。

34.上表面固定构件22优选设于电池集成体14的横向的大致中央。对于横向的两端被侧面固定构件18固定的端板16而言,与横向的两端相比,端板16容易在中央与二次电池12a分离,因此通过在横向的大致中央设置上表面固定构件22,能够在端板16的上端抑制向纵向的挠曲,能够向电极体30的上方施加压缩应力。

35.参照图4b,对与端板16相邻的二次电池12a内部的电极体30的状态进行说明。图4b是将充电时的电池组件10的横向的中央沿着a-a线沿纵向剖切并将二次电池12a附近放大而得到的图。

36.在图4b中,在与卷绕轴线垂直的方向的截面中示出了二次电池12a所包含的电极体30,记载了电极体30的卷绕开始部分和卷绕结束部分处的正极36、负极38和分隔件40,省略了卷绕中途部分。电极体30为扁平的形状,在中央具有平坦部,在平坦部的上方和下方分别具有弯曲部。在电极体30中,带状的正极36和带状的负极38隔着分隔件40卷绕,负极38在宽度方向和长度方向这两个方向上比正极36大。

37.电极体30的最外周可以是负极38。在此,电极体30的最外周是指正极36和负极38中的位于最靠卷绕外侧的位置的电极。分隔件40可以位于比最外周的负极38靠卷绕外侧的位置。电极体30由于反复充放电而膨胀收缩,但在卷绕内侧,正极36和负极38受到的摩擦力较大,不易产生正极36和负极38的位置偏移。另一方面,最外周的负极38受到的摩擦力较小,因此容易产生位置偏移而与在内周侧相邻的正极36之间的距离变大。特别是,由于负极38的卷绕终端38a容易产生位置偏移,因此通过利用端板16施加约束载荷来抑制与正极36之间的距离变大。

38.由于端板16的横向的两端被侧面固定构件18固定,并且上端被上表面固定构件22固定,因此在从因充电而膨胀的二次电池12a受到向外侧去的压力时,如图4b所示,端板16的下端向外侧挠曲而与二次电池12a分离。另一方面,由于端板16的上端由上表面固定构件22固定,因此与二次电池12a接触。由此,在充电时,至少在上方,也从端板16对二次电池12a施加约束载荷,因此与端板16的上端相对的电极体30的弯曲部受到压缩应力。

39.至少在与端板16相邻的二次电池12a中,负极38的卷绕终端38a朝上且在与卷绕轴线正交的截面中位于从电极体30的高度的一半到电极体30的弯曲部的头顶部30a之间。由此,也能够对不易受到卷紧(日文:巻

き

締

り

)的负极38的卷绕终端38a施加压缩应力,因此能

够抑制卷绕终端38a附近的锂的沉积。

40.在图4b中,由于比头顶部30a靠左侧(接近端板16的一侧)的弯曲部从端板16的上端受到压缩应力,因此,若负极38的卷绕终端38a处于该范围内,则能够直接受到来自端板16的压缩应力。另外,即使负极38的卷绕终端38a的位置处于比该弯曲部靠下方的位置,若负极38的卷绕终端38a位于比电极体30的高度的一半靠上方的位置,则在端板16的约束载荷的作用下分隔件40会被拉拽,因此对负极38的卷绕终端38a施加压缩应力。

41.接下来,参照图5a和图5b,对以往的电池组件10的情况进行说明。图5a是充电状态下的以往的电池组件10的端板16附近的俯视图,图5b是表示沿着图5a的b-b线的截面的图。在充电状态下,二次电池12a膨胀,因此,如图5a所示,横向的两端被侧面固定构件18固定的端板16会沿横向挠曲,在中央最大程度地与二次电池12a分离。

42.在图5b中,与图4b同样地,在与卷绕轴线垂直的方向的截面中示出了二次电池12a所包含的电极体30,记载了电极体30的卷绕开始部分和卷绕结束部分处的正极36、负极38以及分隔件40,省略了卷绕中途部分。如上所述,由于端板16与二次电池12a分离,因此不会从端板16对二次电池12a施加约束载荷,不会对二次电池12a内部的电极体30施加压缩应力,因此负极38的卷绕终端38a与正极36之间的距离变大,存在锂在卷绕终端38a附近沉积的风险。此外,在图5b中,卷绕终端38a朝下且在与卷绕轴线正交的截面中位于比电极体30的高度的一半靠下方的位置,但由于电极体30的任意位置均未被从端板16施加压缩应力,因此存在不管卷绕终端38a的方向和位置如何,卷绕终端38a与正极36之间的距离均变大的可能性。

43.附图标记说明

44.10、电池组件;12、(方形)二次电池;14、电池集成体;16、端板;18、侧面固定构件;22、上表面固定构件;24、弹性板;26、汇流条;30、电极体;32、外装体;34、封口板;36、正极;38、负极;40、分隔件;42、正极集电体;44、正极端子;46、负极集电体;48、负极端子;50、注液孔;52、排出阀。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1