一种背接触式硅异质结太阳能电池及其制备方法与流程

本发明涉及太阳能电池制造,尤其涉及一种背接触式硅异质结太阳能电池及其制备方法。

背景技术:

1、背接触式硅异质结太阳能电池既具有异质结太阳能电池高开压、高填充因子的特点,又具有背接触式太阳能电池遮光少、高电流的优势,目前已经实现了26.7%的实验室光电转换效率,是未来商业化太阳电池高度关注的技术路线之一。

2、背接触式硅异质结太阳能电池在背光面具有n区和p区,在n区和p区的制备过程中,通常需要多次光刻工序、多次掩膜工序、多次湿化学刻蚀工序、多次清洗工序等多个工序交替进行,以实现电池背光面n区和p区的隔离,工艺过程非常复杂。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种背接触式硅异质结太阳能电池及其制备方法,以简化工艺。

2、为实现上述目的,本发明提供以下技术方案:

3、第一方面,本发明提供一种背接触式硅异质结太阳能电池的制备方法,包括:

4、提供一基底,基底的第一表面具有第一区域、第二区域和隔离区域,通过隔离区域间隔第一区域和第二区域;

5、在基底上固定第一掩膜,第一掩膜覆盖第二区域和隔离区域,使第一区域裸露;

6、在第一区域先后形成层叠的第一掺杂层和第一电极;

7、剥离第一掩膜;

8、在第一电极裸露的表面固定第二掩膜,第二掩膜覆盖第一电极和隔离区域,使第二区域裸露;

9、在第二区域先后形成层叠的第二掺杂层和第二电极,第一掺杂层和第二掺杂层的导电类型不同;

10、剥离第二掩膜,其中,第一掩膜和第二掩膜均为聚合物胶带。

11、采用上述技术方案的情况下,在基底的第一表面上,通过第一掩膜遮住第二区域和隔离区域,在未被遮住的第一区域上连续完成第一掺杂层和第一电极的制作,完成一种掺杂导电区的制作,如p区和n区中的一种;之后,将第一掩膜剥离,露出第二区域和隔离区域,接下来通过第二掩膜遮住隔离区域和已经在第一区域上制作好的第一掺杂层和第一电极,在未被遮住的第二区域上连续完成第二掺杂层和第二电极的制作,完成另一种掺杂导电区的制作,如p区和n区中的另一种。之后,将第二掩膜剥离,此时,隔离区域上没有形成任何膜层,实现了两个掺杂导电区的自然隔离。可见,通过该制备方法,能够在制作第一掺杂层、第一电极以及第二掺杂层、第二电极的过程自然形成p区和n区的隔离,不需要单独通过湿化学刻蚀工艺或激光刻蚀工艺将p区和n区隔离开。且整个制作过程中,可以单独一个流程完成p区的制备后,再单独一个流程完成n区的制备,工艺上更加独立,采用的流程更加简单,相比于现有的多次光刻工序、多次掩膜工序、多次湿化学刻蚀工序、多次清洗工序等多个工序交替进行,大大简化了制备工艺。且p区和n区的各膜层能够单独控制,独立设计,制备灵活性更高,能够根据需求方便调整各膜层参数。

12、在一些可能的实施方式中,在第一区域形成第一掺杂层之后,且形成第一电极之前,还包括步骤:在第一掺杂层上形成第一透明导电层;和/或,

13、在第二区域形成第二掺杂层之后,且形成第二电极之前,还包括步骤:在第二掺杂层上形成第二透明导电层。

14、采用上述技术方案情况下,第一电极与第一掺杂层之间通过第一透明导电层导电连接,第二电极与第二掺杂层之间通过第二透明导电层导电连接。由于掺杂层的电子与空穴迁徙率较低,且横向导电性较差,不利于光生载流子的收集。因此通过透明导电层纵向收集载流子并向电极传输,可以提高光生载流子的收集和传输效率,且电极与透明导电层接触相比于电极与掺杂层接触更容易实现欧姆接触,从而可以减少载流子损耗。另外,透明导电层可以减少光学反射,提高太阳能光入射率。

15、在一些可能的实施方式中,通过物理气相沉积方法和化学气相沉积方法中的一种或多种沉积形成第一掺杂层、第一电极、第二掺杂层、第二电极、第一透明导电层和第二透明导电层。

16、在一些可能的实施方式中,通过化学气相沉积(chemical vapor deposition,简称cvd)方法沉积形成第一掺杂层、第二掺杂层;通过物理气相沉积(physical vapordeposition,简称pvd)方法沉积形成第一透明导电层、第二透明导电层、第一电极和第二电极。cvd方法和pvd方法均为低温沉积方法,工艺难度较低,本技术中的掩膜能够承受所需要的温度。

17、在一些可能的实施方式中,第一掺杂层和第二掺杂层为掺杂非晶硅层或掺杂微晶硅层,第一掺杂层和第二掺杂层的厚度为2nm-50nm;和/或,

18、第一透明导电层和第二透明导电层为掺锡氧化铟层、掺钨氧化铟层、掺铝氧化锌层或掺镓氧化锌层,第一透明导电层和第二透明导电层的厚度为40nm~200nm;和/或,

19、第一电极和第二电极的材质为银、镍、铝、锡、铜中的一种或多种组合,第一电极和第二电极的厚度为3μm~30μm。

20、采用上述技术方案的情况下,各膜层的材质和厚度根据工艺和功能需要选择。

21、在一些可能的实施方式中,第一掺杂层与第二掺杂层的厚度相同或不同;

22、第一透明导电层与第二透明导电层的厚度相同或不同;

23、第一电极与第二电极的厚度相同或不同。

24、采用上述技术方案的情况下,由于在第一区域上形成的第一掺杂层、第一透明导电层和第一电极是在一个单独的流程中完成的,在第二区域上形成的第二掺杂层、第二透明导电层和第二电极是在另一个单独的流程中完成的,及第一区域和第二区域的膜层的加工相互独立,因此,可以根据工艺和功能需要,独立调整第一区域和第二区域各膜层的厚度,可以对应相同或不同,工艺更加灵活。

25、在一些可能的实施方式中,在提供一基底之后,且在基底上固定第一掩膜之前,还包括步骤:在所述基底的第一表面形成第一钝化层。

26、采用上述技术方案的情况下,通过第一钝化层减少基底的界面缺陷,进而减少由于缺陷导致的载流子的复合,提高光电转换效率。

27、在一些可能的实施方式中,第一钝化层为本征非晶硅层或本征微晶硅层。通过本征非晶硅层和本征微晶硅层,可以有效地将悬挂键氢化并降低表面缺陷,从而显著提高少子寿命,增加开路电压,最终提高光电转换效率。

28、在一些可能的实施方式中,第一掩膜和第二掩膜均具有基膜和胶层,基膜的材质为延聚丙烯、单向拉伸聚丙烯、双向拉伸聚丙烯、聚乙烯、聚酯纤维、聚氯乙烯中的一种或多种组合;胶层的材质为水胶、油胶、热熔胶、天然橡胶、合成橡胶、硅胶、亚克力胶、聚异丁烯、和聚氨酯中的一种或多种组合;

29、第一掩膜和第二掩膜的厚度为2μm-40μm。

30、采用上述技术方案的情况下,基膜和胶层均选用成本较低的材质,且基膜的材质具有较高的耐冲击性,机械性质强韧,抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀,满足了掩膜使用要求。且掩膜具有一定的支撑强度和方便分离的功能,可以粘贴固定于膜层上,能够承受低温沉积工艺,且掩膜在激光进行图案化时不切断,在放置掩膜时,由于掩膜有一定的硬度,方便掩膜图案与膜层的精确定位。

31、在一些可能的实施方式中,第一掩膜和第二掩膜的剥离采用热解分离、紫外光照射分离、机械分离中的一种或多种组合。根据掩膜的胶层的不同选择合适的剥离方式。

32、第二方面,本发明还提供一种背接触式硅异质结太阳能电池,采用如以上任一项所述的制备方法制备得到。由于该背接触式硅异质结太阳能电池采用本技术中的制备方法得到,因此具有与制备方法相同的技术效果,在此不再赘述。

33、第三方面,本发明还提供一种背接触式硅异质结太阳能电池,包括:

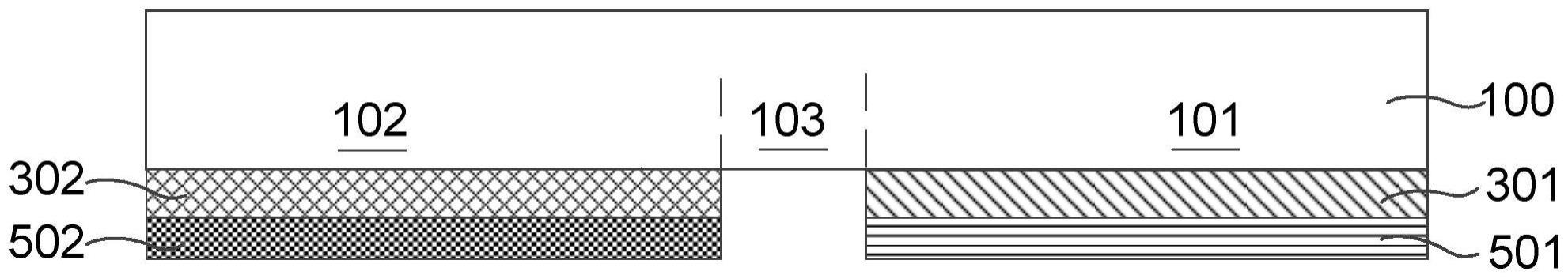

34、基底,基底的第一表面具有第一区域、第二区域和隔离区域,通过隔离区域间隔第一区域和第二区域;

35、位于第一区域的第一掺杂层;

36、位于第一掺杂层表面的第一电极,第一电极在第一表面的投影与第一掺杂层在第一表面的投影重合;

37、位于第二区域的第二掺杂层,第一掺杂层和第二掺杂层的导电类型不同;

38、位于第二掺杂层表面的第二电极,第二电极在第一表面的投影与第二掺杂层在第一表面的投影重合。

39、采用上述技术方案的情况下,第一区域上层叠形成的第一掺杂层和第一电极,与第二区域上层叠形成的第二掺杂层和第二电极通过隔离区域隔离,且第一掺杂层和第一电极在第一表面的投影重合,第二掺杂层和第二电极在第一表面的投影重合,即电极完全覆盖了掺杂层的表面,电极与掺杂层的宽度相等,相比于现有的电极通过丝网印刷而成,电极的宽度小于掺杂层,本技术中的电极宽度更大,增大了载流子的纵向传输至电极的面积,光电转化效率更高。

40、在一些可能的实施方式中,背接触式硅异质结太阳能电池还包括位于基底的第一表面的第一钝化层;第一掺杂层和第二掺杂层位于第一钝化层远离基底的表面。

41、采用上述技术方案的情况下,通过钝化层减少基底的界面缺陷,进而减少由于缺陷导致的载流子的复合,提高光电转换效率。

42、在一些可能的实施方式中,第一钝化层为本征非晶硅层或本征微晶硅层。通过本征非晶硅层和本征微晶硅层,可以有效地将悬挂键氢化并降低表面缺陷,从而显著提高少子寿命,增加开路电压,最终提高光电转换效率。

43、在一些可能的实施方式中,背接触式硅异质结太阳能电池还包括:

44、位于第一掺杂层和第一电极之间的第一透明导电层,第一透明导电层在第一表面的投影与第一掺杂层在第一表面的投影重合;和/或,

45、位于第二掺杂层和第二电极之间的第二透明导电层,第二透明导电层在第一表面的投影与第二掺杂层在第一表面的投影重合。

46、采用上述技术方案的情况下,第一电极与第一掺杂层之间通过第一透明导电层导电连接,第二电极与第二掺杂层之间通过第二透明导电层导电连接。由于掺杂层的电子与空穴迁徙率较低,且横向导电性较差,不利于光生载流子的收集。因此通过透明导电层纵向收集载流子并向电极传输,透明导电层同时可以减少光学反射,且电极与透明导电层接触相比于电极与掺杂层接触更容易实现欧姆接触,从而提高了导电效率。

47、在一些可能的实施方式中,第一掺杂层与第二掺杂层的厚度相同或不同;

48、第一透明导电层与第二透明导电层的厚度相同或不同;

49、第一电极与第二电极的厚度相同或不同。

50、采用上述技术方案的情况下,由于在第一区域上形成的第一掺杂层、第一透明导电层和第一电极与在第二区域上形成的第二掺杂层、第二透明导电层和第二电极相互独立,可以根据工艺和功能需要,独立调整第一区域和第二区域各膜层的厚度和参数。

51、在一些可能的实施方式中,背接触式硅异质结太阳能电池还包括:

52、位于基底的第二表面的第二钝化层,第二表面与第一表面相背设置;

53、位于第二钝化层表面的减反层。

54、采用上述技术方案的情况下,使得基底的第二表面具有较好的钝化效果和减反射效果。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!