一种负极极片及包含其的二次电池的制作方法

1.本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种负极极片及包含其的二次电池。

背景技术:

2.近年来磷酸铁锂电池受到了广泛的应用,尤其在储能和动力领域。其中,快充大巴、电动车等市场得到迅速的扩张。然而低温充电问题是限制新能源汽车进一步普及的重要因素之一。

3.二次电池的充放电是一种可逆的化学反应,该化学反应在不同的环境温度下会呈现不同的反应速度,其中低温条件下锂离子在正负极间移动速率减缓,充电速度减缓。外界温度低于理想温度的时候,会降低电极的活跃性,导致充电速度降低。现阶段解决低温充电性能主要从负极活性物质及配方、电解液配方、充电策略、电池外辅加热等角度出发。

4.cn113363557a公开了一种改善低温高倍率充放电性能的磷酸铁锂电池,该电池从正负极体系配方的角度解决了低温条件下内阻增大的问题,并提高了电池的放电容量和高倍率放电倍率。

5.cn106299291a公开了一种超低温磷酸铁锂动力电池,包括正极片、负极片、隔膜及低温电解液。所述正极片包括正极集流片及涂敷于正极集流片上的纳米磷酸铁锂正极浆料。

6.上述方案所述低温磷酸铁锂电池存在有析锂和极化严重的问题,对电池寿命造成影响,因此,开发一种可以避免析锂和极化且可以保证低温效率的磷酸铁锂电池是十分必要的。

技术实现要素:

7.本发明的目的在于提供一种负极极片及包含其的二次电池,本发明从负极配方、导电剂选材和电解液的角度来保证低温时锂离子的传输通道顺畅,缩短锂离子传输路径,给低温快充提供新的解决方案。

8.为达到此发明目的,本发明采用以下技术方案:

9.第一方面,本发明提供了一种负极极片,所述负极极片包括集流体和设置在集流体表面的负极膜片,所述负极膜片包含导电炭黑,所述导电炭黑满足关系式:0.05≤c*oan/[(d90-d10)/d50]≤3.6;

[0010]

其中,c为负极膜片中导电炭黑的质量占比,oan为负极膜片中导电炭黑的吸油值,单位为ml/100g。

[0011]

d10是指负极膜片所用导电炭黑累计体积百分数达到10%时所对应的粒径,单位为μm,d50是指负极膜片所用导电炭黑累计体积百分数达到50%时所对应的粒径,单位为μm,d90是指负极膜片所用导电炭黑累计体积百分数达到90%时所对应的粒径,单位为μm。

[0012]

锂离子液相传导过程,电解液的注液量与正负极极片的孔隙率成正相关,极片的吸液量与导电炭黑的吸油值有着直接的关联,当吸油值太高,炭黑所吸收的电解液量更大,

对电解液的注液量要求更高,造成了电池的生产成本偏高。当固定或减小电解液注液量,吸油值偏大或二次粒径偏大的炭黑润湿所需吸附的电解液更多,导致负极主粉间的电解液量不充裕,从而影响锂离子在负极活性材料表面的电荷交换,电池动力学性能差。本发明通过优化负极极片中导电炭黑的添加量、导电炭黑吸油值和导电炭黑的粒径分布保证低温时锂离子的传输通道顺畅,缩短锂离子传输路径,给低温快充提供新的解决方案。

[0013]

优选地,所述负极膜片中导电炭黑的质量占比c为0.5~2%,例如:0.5%、0.8%、1%、1.5%或2%等。

[0014]

优选地,所述负极膜片中导电炭黑的吸油值oan为150~200ml/100g,例如:150ml/100g、160ml/100g、170ml/100g、180ml/100g、190ml/100g或200ml/100g等。

[0015]

优选地,所述负极膜片中导电炭黑的粒径满足关系式(d90-d10)/d50=1~5,例如:1、2、3、4或5等,优选为(d90-d10)/d50=1.2~3。

[0016]

(d90-d10)/d50代表导电炭黑二次粒径的分布情况,直接影响着负极体系的导电网络结构。

[0017]

优选地,所述负极膜片中导电炭黑在水基中的d90为5~15μm,例如:5μm、8μm、10μm、12μm或15μm等。

[0018]

优选地,所述负极膜片中导电炭黑在水基中的d50为1~4μm,例如:1μm、2μm、3μm或4μm等。

[0019]

优选地,所述负极膜片中导电炭黑在水基中的d10为0.05~0.5μm,例如:0.05μm、0.1μm、0.2μm、0.3μm、0.4μm或0.5μm等。

[0020]

优选地,其特征在于,所述负极膜片还包括活性物质、增稠剂和粘结剂。

[0021]

优选地,所述活性物质包括人造石墨、天然石墨或改性石墨中的任意一种或至少两种的组合。

[0022]

优选地,所述增稠剂包括cmc。

[0023]

优选地,所述粘结剂包括sbr。

[0024]

第二方面,本发明提供了一种二次电池,所述二次电池包含如第一方面所述的负极极片。

[0025]

优选地,所述二次电池还包括正极极片、隔膜和电解液。

[0026]

优选地,所述二次电池的电解液注液量为4.2~5.2g/ah,例如:4.2g/ah、4.3g/ah、4.4g/ah、4.5g/ah、4.6g/ah、4.8g/ah、5g/ah或5.2g/ah等。

[0027]

相对于现有技术,本发明具有以下有益效果:

[0028]

本发明通过控制负极极片中导电炭黑的粒径和吸油值关系,可以实现减小二次电池的0℃直流内阻、减小低温充电极化以及提高0℃放电性能等。

附图说明

[0029]

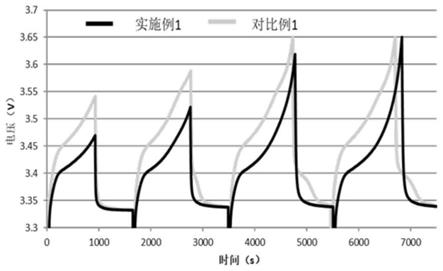

图1是实施例1和对比例1所述负极极片制得电池在0℃,0.2c充电中极化与析锂情况图。

具体实施方式

[0030]

下面通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。本领域技术人员应该明

了,所述实施例仅仅是帮助理解本发明,不应视为对本发明的具体限制。

[0031]

本发明实施例和对比例使用的导电炭黑的oan值的测试方法为:使用布拉本德absorbptometer c吸油计,并依据《炭黑第2部分吸油值的测定》gb/t 3780.2-2017测量导电炭黑吸油值oan;

[0032]

导电炭黑的粒径测试方法为使用马尔文topsizer 3000激光粒度仪,并依据《粒度分布激光衍射法》gb/t 19077-2016测量出在水基中的d10、d50、d90,并计算(d90-d10)/d50。

[0033]

实施例1

[0034]

本实施例提供了一种负极极片,所述负极极片的制备方法如下:

[0035]

将人造石墨、cmc、sbr、导电炭黑按照96.5:2:1:0.5的重量比进行混合,加入去离子水作为溶剂将这些材料混合搅拌均匀后涂覆在铜箔上,烘干、冷压、模切等工序后即得到负极极片,其中导电炭黑的oan=190ml/100g,d90=7.34,d50=4,d10=0.3,(d90-d10)/d50=1.76,c*oan/[(d90-d10)/d50]=0.21。

[0036]

实施例2

[0037]

本实施例提供了一种负极极片,所述负极极片的制备方法如下:

[0038]

将人造石墨、cmc、sbr、导电炭黑按照96:2:1:1的重量比进行混合,加入去离子水作为溶剂将这些材料混合搅拌均匀后涂覆在铜箔上,烘干、冷压、模切等工序后即得到负极极片,其中导电炭黑的oan=160ml/100g,d90=7.34,d50=4,d10=0.3,(d90-d10)/d50=1.76,c*oan/[(d90-d10)/d50]=0.91。

[0039]

实施例3

[0040]

本实施例提供了一种负极极片,所述负极极片的制备方法如下:

[0041]

将人造石墨、cmc、sbr、导电炭黑按照95:2:1:2的重量比进行混合,加入去离子水作为溶剂将这些材料混合搅拌均匀后涂覆在铜箔上,烘干、冷压、模切等工序后即得到负极极片,其中导电炭黑的oan=140ml/100g,d90=6.5,d50=4,d10=0.5,(d90-d10)/d50=1.5,c*oan/[(d90-d10)/d50]=1.87。

[0042]

实施例4

[0043]

本实施例提供了一种负极极片,所述负极极片的制备方法如下:

[0044]

将人造石墨、cmc、sbr、导电炭黑按照95:2:1:2的重量比进行混合,加入去离子水作为溶剂将这些材料混合搅拌均匀后涂覆在铜箔上,烘干、冷压、模切等工序后即得到负极极片,其中导电炭黑的oan=220ml/100g,d90=10,d50=3.5,d10=0.3,(d90-d10)/d50=2.77,c*oan/[(d90-d10)/d50]=1.58。

[0045]

实施例5

[0046]

本实施例提供了一种负极极片,所述负极极片的制备方法如下:

[0047]

将人造石墨、cmc、sbr、导电炭黑按照95:2:1:2的重量比进行混合,加入去离子水作为溶剂将这些材料混合搅拌均匀后涂覆在铜箔上,烘干、冷压、模切等工序后即得到负极极片,其中导电炭黑的oan=160ml/100g,d90=4,d50=3.5,d10=0.5,(d90-d10)/d50=1,c*oan/[(d90-d10)/d50]=3.2。

[0048]

实施例6

[0049]

本实施例提供了一种负极极片,所述负极极片的制备方法如下:

[0050]

将人造石墨、cmc、sbr、导电炭黑按照95:2:1:2的重量比进行混合,加入去离子水作为溶剂将这些材料混合搅拌均匀后涂覆在铜箔上,烘干、冷压、模切等工序后即得到负极极片,其中导电炭黑的oan=160ml/100g,d90=14,d50=4,d10=0.5,(d90-d10)/d50=3.37,c*oan/[(d90-d10)/d50]=0.95。

[0051]

对比例1

[0052]

本实施例提供了一种负极极片,所述负极极片的制备方法如下:

[0053]

将人造石墨、cmc、sbr、导电炭黑按照95:2:1:2的重量比进行混合,加入去离子水作为溶剂将这些材料混合搅拌均匀后涂覆在铜箔上,烘干、冷压、模切等工序后即得到负极极片,其中导电炭黑的oan=190ml/100g,d90=4,d50=3.5,d10=0.5,(d90-d10)/d50=1,c*oan/[(d90-d10)/d50]=3.8。

[0054]

对比例2

[0055]

本实施例提供了一种负极极片,所述负极极片的制备方法如下:

[0056]

将人造石墨、cmc、sbr、导电炭黑按照95:2:1:2的重量比进行混合,加入去离子水作为溶剂将这些材料混合搅拌均匀后涂覆在铜箔上,烘干、冷压、模切等工序后即得到负极极片,其中导电炭黑的oan=80ml/100g,d90=15,d50=1.6,d10=0.2,(d90-d10)/d50=9.25,c*oan/[(d90-d10)/d50]=0.17。

[0057]

性能测试:

[0058]

将磷酸铁锂、导电炭黑、cnt(按导电碳含量)、pvdf按96:1:1:2的重量比进行混合,加入nmp作为溶剂将这些材料混合搅拌均匀后涂覆在铝箔上,烘干、冷压、模切等工序后即得到正极极片,将实施例1-6和对比例1-2得到的负极极片、恩捷12μm隔膜与上述正极极片,按顺序叠好,隔膜处于正负极极片之间起到隔离的作用,然后采用叠片或卷绕得到卷芯;将卷芯置于外包装壳(如铝壳或软包)中,干燥后按本专利的注液量注入电解液(选用中化蓝天zp507型),经过真空封装、静置、化成、分容等工序,获得二次电池。

[0059]

对得到的二次电池进行性能测试:

[0060]

1)0℃析锂窗口测试

[0061]

a.在25

±

2℃条件下,将电芯在0.5c/0.5c下循环充放电5周;

[0062]

b.在0

±

2℃下搁置2h;

[0063]

c.设定0.2c恒流充电至x%soc(数据记录间隔30s),搁置2h(数据记录间隔10s);

[0064]

d.重复c,其中x依次为60、70、80、100。

[0065]

2)0℃hppc测试

[0066]

a.在25

±

2℃条件下,将电芯在0.5c/0.5c下循环充放电5周;

[0067]

b.在0

±

2℃条件下,搁置24h;

[0068]

c.1.0c恒流放电10s,放电后搁置1min;

[0069]

d.以0.2c调整soc,搁置1h;

[0070]

e.1.0c恒流充电10s,充电后搁置1min;

[0071]

f.放电dcr计算:调节soc后,搁置1h,末端电压记为vd0。1.0c恒流放电10s,

[0072]

末端电压记为vd10;dcr=(vd0-vd10)/i

[0073]

g.分别测试90%、60%、30%soc下的dcr。

[0074]

3)0℃放电性能

[0075]

a.25

±

2℃条件下,搁置10min,电池按0.2c/0.2c循环5周;

[0076]

b.电池按0.2c恒流恒压充电;

[0077]

c.电池在0

±

2℃下搁置2h;

[0078]

d.以0.2c电流放电,直至电池电压达到2.0v时停止放电;

[0079]

e.记录电芯的放电容量,计算放电克容量、放电百分比等。实施例1和对比例1所述负极极片制得电池在0℃,0.2c充电中极化与析锂情况如图1所示。测试结果如表1所示:

[0080]

表1

[0081][0082]

由表1可以看出,由实施例1-6可得,本发明所述负极极片制成电池在0℃下放电克容量可达119.8mah/g以上,放电百分比可达84.6%以上,90%放电dcr可达108.72mω以下,60%放电dcr可达121.37mω以下,30%放电dcr可达136.86mω以下,且无极化和析锂现象出现。

[0083]

由实施例1和实施例3-4对比可得,导电炭黑的吸油值会影响制得负极极片的性能,将导电炭黑的吸油值控制在150~200ml/100g,制得负极极片的性能优异,若吸油值太高,炭黑所吸收的电解液量更大,对电解液的注液量要求更高,造成了电池的生产成本偏高。当固定或减小电解液注液量,吸油值偏大或二次粒径偏大的炭黑润湿所需吸附的电解液更多,导致负极主粉间的电解液量不充裕,从而影响锂离子在负极活性材料表面的电荷交换,电池动力学性能差。

[0084]

由实施例1和实施例5-6对比可得,导电炭黑的粒径会影响制得负极极片的性能,当二次粒径过大会增加锂离子液相传输路径,电池低温性能会受限制;而二次粒径太小,导电网络结构不完整,影响电子的传输,易导致电池极化甚至析锂。

[0085]

由实施例1和对比例1-2对比可得,本发明通过控制负极极片中导电炭黑的粒径和吸油值关系,可以实现减小二次电池的0℃直流内阻、减小低温充电极化以及提高0℃放电性能等。

[0086]

申请人声明,以上所述仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,所属技术领域的技术人员应该明了,任何属于本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,均落在本发明的保护范围和公开范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1