磷酸锂包覆三元正极材料、制备方法及电化学装置与流程

本公开涉及电化学,尤其涉及一种磷酸锂包覆三元正极材料、制备方法及电化学装置。

背景技术:

1、目前电动汽车行业发展迅速,对动力电池需求量明显增多;而正极材料作为动力电池的四大主材之一,对于电性能具有关键作用。电动汽车向着长续航,高安全方向发展,因此提高能量密度,延长使用寿命,提升材料安全稳定性是目前正极材料亟待解决的问题。

2、具有六方晶系的层状高镍三元材料linixcoymnzo2(其中x+y+z=1,0<x<1,0<y<1,0<z<1),可以看作是镍酸锂,锰酸锂,钴酸锂三相固溶体,ni给电池提供了高能量密度,mn起到稳定材料结构作用,给电池带来较好的安全性和稳定性能。但材料在充放电过程中晶胞体积变化过大,结构易发生坍塌和相变,同时材料表面活性较高且活性位点多,易与电解液发生副反应,导致cei膜增厚,电池阻抗增加;同时正极材料内部结构变差和表面晶格破坏,使得材料循环稳定性和热稳定性变差,限制了材料的应用。

3、目前针对正极材料循环稳定性差的问题,常常采用表面包覆等手段进行优化。均匀的表面包覆层不仅给li离子扩散提供通道,同时阻隔了活性物质与电解液,从而起到保护材料本体不受电解液侵蚀的危害。一定量的包覆层还能起到稳定材料结构的作用,能够缓解材料循环过程中的体积膨胀和收缩,延长循环寿命。

4、常用的包覆物有快离子导体,金属氧化物,金属氟化物等。磷酸盐类的包覆物可有效改善材料循环性能,cn111082031a提供了一种磷酸锂包覆高镍三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)采用高温烧结法制得高镍三元正极材料;(2)将磷酸盐溶于水中,得到包覆液;(3)将高镍三元正极材料和水混合,再加入锂源搅拌,得到悬浊液;(4)将包覆液滴入悬浊液中反应,抽滤,得到湿料;(5)将湿料干燥,过筛,烧结并保温,即得。该专利申请为了达到良好的包覆均匀性,需要对材料进行液相包覆,这不仅增加成本,而且水会影响材料表面氧离子,导致晶格氧脱出,层状结构向岩盐相的转变,增加表面极化。

5、目前的干法包覆均匀性差,而包覆较为均匀的液相湿法又不可避免使用水,水会增加正极材料表面的极化,会影响材料稳定性,因此需要对磷酸盐的包覆进行深入研究。

技术实现思路

1、为了解决上述技术问题,本公开提供了一种磷酸锂包覆三元正极材料、制备方法及电化学装置。

2、第一方面,本公开提供了一种磷酸锂包覆三元正极材料的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:

3、(1)将镍钴锰氢氧化物利用磷酸二氢铵溶液进行包覆并干燥,得到磷酸铵包覆的三元正极材料前驱体;

4、(2)将步骤(1)得到的前驱体和锂盐进行烧结,得到所述磷酸锂包覆三元正极材料。

5、本公开通过对氢氧化物前驱体利用磷酸氢二铵溶液进行包覆,避免相关技术中三元正极材料和水混合得到悬浊液的步骤,降低了水对正极材料表面的极化作用,同时在干燥时,磷酸二氢铵熔融分解为磷酸铵,能够使本公开得到均匀性较优的包覆层,在经过后续的烧结步骤,最终得到磷酸锂均匀包覆的三元正极材料。

6、厚度均匀且一致性良好的包覆物能够对三元正极材料起到良好的保护作用,避免电解液侵蚀的同时,又不妨碍锂离子的传输,在确保阻抗不增加的前提下,减少了材料本体副反应的发生,同时包覆层也能降低过渡金属的溶出,从而提升三元正极材料的循环稳定性能。

7、作为本公开的一种优选技术方案,所述包覆的方法包括:利用磷酸二氢铵溶液对镍钴锰氢氧化物进行洗涤,使磷酸氢二铵包覆在所述镍钴锰氢氧化物表面,优选洗涤的时间为10-20min,例如12min、14min、15min、16min、18min等。本公开所述的洗涤可以参考酸洗、碱洗或水洗等方法进行。

8、本公开提供的包覆方法简单快捷,相比于先制备三元正极材料再进行包覆的方法,本公开在前驱体制备过程中进行包覆,并且不需要增加前驱体合成的工序,降低包覆成本。同时,相比于传统的干法包覆,在前驱体生产时采用液相包覆的方式,也能提升包覆的均匀性,具有液相包覆均匀,同时不对材料本身造成伤害的优点。

9、作为本公开的一种优选技术方案,所述磷酸二氢铵溶液的浓度为0.5-2mol/l,例如0.6mol/l、0.8mol/l、1.0mol/l、1.2mol/l、1.4mol/l、1.5mol/l、1.6mol/l、1.8mol/l等,优选1mol/l。

10、本公开通过控制磷酸氢二铵溶液的浓度控制包覆层的包覆量以及包覆厚度,若磷酸二氢铵的浓度过低,则可能导致无法形成完整的包覆层,若磷酸氢二铵的浓度过高,则可能导致包覆层的厚度不均匀。

11、作为本公开的一种优选技术方案,所述干燥的温度为100-200℃,例如120℃、130℃、140℃、150℃、160℃、180℃等,优选150℃。

12、本公开优选采用低温干燥的方式,在100-200℃下干燥,能够使得熔融态的包覆物均匀的包覆在前驱体表面,保证了包覆层的均匀性;若干燥温度过低,则有可能干燥时间过长,影响产能;若干燥温度过高,则使镍钴锰氢氧化物氧化,变为镍钴锰氧化物。

13、作为本公开的一种优选技术方案,所述干燥的时间为1-5h,例如1.2h、1.5h、2h、2.5h、3h、3.5h、4h、4.5h等,优选3h。

14、作为本公开的一种优选技术方案,所述烧结的温度为700-800℃,例如720℃、740℃、750℃、760℃、780℃等,时间为10-14h,例如11h、12h、13h等。

15、作为本公开的一种优选技术方案,所述烧结的方法包括:在纯氧气氛下,以1-2℃/min(例如1.2℃/min、1.4℃/min、1.5℃/min、1.6℃/min、1.8℃/min等)的升温速率升温至700-800℃,保温烧结10-14h。

16、本公开提供的包覆的方法能够使得在后续的烧结过程中,仅采用一次烧结的方式即可完成后续的制备,节约了资源,降低了成本。

17、作为本公开的一种优选技术方案,步骤(2)所述烧结的材料中还包括掺杂剂,所述前驱体、锂盐和掺杂剂混合后进行烧结。

18、作为本公开的一种优选技术方案,所述掺杂剂选自氧化锆、氧化钛、氧化钨、氧化钼、氧化铝或氧化钇中的任意一种或至少两种的组合。

19、作为本公开的一种优选技术方案,以所述磷酸锂包覆三元正极材料的总质量为100%计,所述掺杂剂的添加量为0.05-0.40%,例如0.1%、0.15%、0.2%、0.25%、0.3%、0.35%等。

20、作为本公开的一种优选技术方案,所述镍钴锰氢氧化物的结构式为ni1-x-ycoxmny(oh)2,其中,0<x≤0.3,例如x可以为0.05、0.06、0.10、0.15、0.20、0.25等,0<y≤0.3,例如y可以为0.05、0.06、0.10、0.11、0.14、0.20、0.25等。

21、作为本公开的一种具体实施方式,所述制备方法包括如下步骤:

22、(1)将镍源、钴源、锰源、胺类溶液和氢氧化物混合后进行共沉淀反应得到镍钴锰氢氧化物的浆料;

23、(2)将镍钴锰氢氧化物的浆料进行固液分离、酸洗、水洗后,利用0.5-2mol/l的磷酸二氢铵溶液进行洗涤10-20min,在100-200℃下干燥1-5h,得到磷酸铵包覆的三元正极材料前驱体;

24、(3)步骤(2)的前驱体、锂盐和掺杂剂混合后,在纯氧气氛下,以1-2℃/min的升温速率升温至700-800℃,保温烧结10-14h,降温后的物料经过破碎、过筛,得到所述磷酸锂包覆三元正极材料。

25、作为本公开的一种优选技术方案,所述共沉淀反应的温度为40-55℃,时间为100-140h。

26、本公开所述的镍源、钴源、锰源等均不进行具体限定,均可以采用目前常用的金属盐,例如硫酸盐、硝酸盐或氯化盐中的任意一种或几种,为可溶性盐即可。同理本公开所用的锂盐也不进行限定,为本领域常用的锂盐,例如氢氧化锂、碳酸锂或草酸锂中的任意一种或几种。

27、作为本公开的一种具体实施方式,所述制备方法包括如下步骤:

28、(1)将镍源、钴源、锰源按摩尔比混合,同时加入氢氧化钠溶液和氨水络合剂,在氮气氛围下,控制反应体系的ph值为11.5-12.5,反应温度为40-55℃,反应时间为100-140h,反应完成后,继续搅拌2h,得到镍钴锰氢氧化物的浆料;

29、(2)将镍钴锰氢氧化物的浆料进行固液分离、酸洗、水洗后,利用0.5-2mol/l的磷酸二氢铵溶液进行洗涤10-20min,在100-200℃下干燥1-5h,得到磷酸铵包覆的三元正极材料前驱体;

30、(3)步骤(2)的前驱体、锂盐和掺杂剂混合后,在纯氧气氛下,以1-2℃/min的升温速率升温至700-800℃,保温烧结10-14h,降温后的物料经过破碎、过筛,得到所述磷酸锂包覆三元正极材料。

31、第二方面,本公开提供了第一方面所述的制备方法制备得到的磷酸锂包覆三元正极材料。

32、第三方面,本公开提供了一种电化学装置,所述电化学装置中包括第二方面所述的磷酸锂包覆三元正极材料。

33、本公开实施例提供的技术方案与现有技术相比具有如下优点:

34、(1)相比于传统的干法包覆,本公开在前驱体生产时采用液相包覆的方式,能够提升包覆的均匀性,具有液相包覆均匀,同时不对材料本身造成伤害的优点;

35、(2)相比于先制备三元正极材料再进行包覆的方法,本公开在前驱体制备过程中进行包覆,并且不需要增加前驱体合成的工序,降低包覆成本,同时能够避免液相包覆导致的晶格氧脱出,增加三元正极材料表面的极化的缺点;

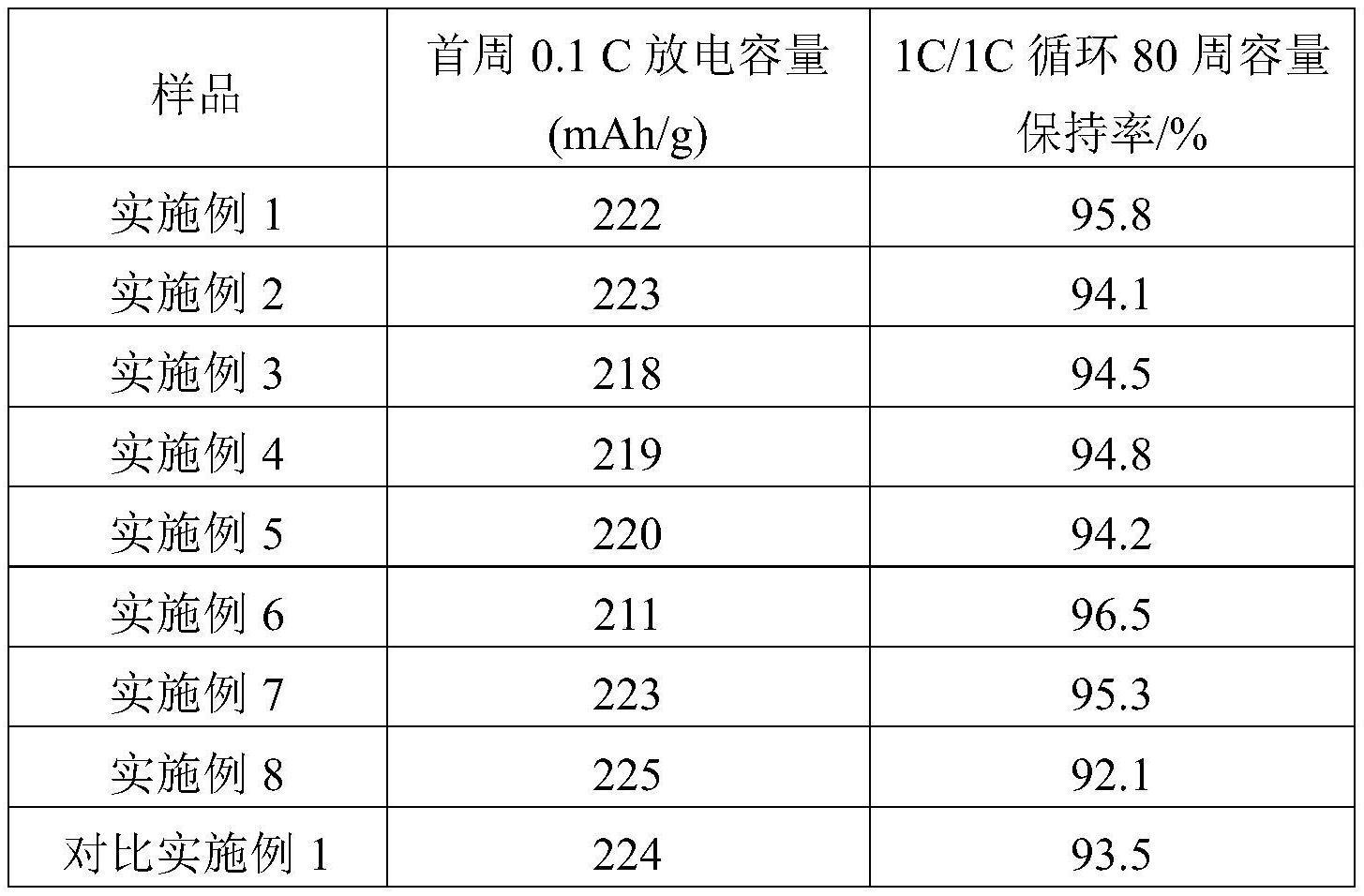

36、(3)本公开提供的包覆方法能够保证包覆层的均匀一致性,对三元正极材料起到良好的保护作用,有效防止了正极材料和电解液副反应的发生,降低了过渡金属溶解,提升了三元正极材料的循环稳定性能。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!