具有空间滤波功能的高隔离度的双极化辐射装置的制作方法

具有空间滤波功能的高隔离度的双极化辐射装置

1.技术领域

2.本发明属于移动通信天线领域,特别涉及一种具有空间滤波功能的高隔离度的双极化辐射装置。

3.

背景技术:

4.随着移动通信技术的不断演进,运营商需要同时运营多个制式、多个频段的网络,这导致了基站天面资源愈发紧张。多频高集成度的天线能够显著地提高天线辐射口面的利用率,进而减小天线的尺寸以及降低基站的建设成本。但是随着天线集成度的提高,高、低频天线之间的强相互耦合作用将恶化天线本身的辐射特性,进而使得通信系统的性能变差。因此,开发具有弱相互耦合作用的高性能辐射天线单元成为天线设计者重要的关注方向。

5.

技术实现要素:

6.本发明的目的是提供一种具有空间滤波功能的高隔离度的双极化辐射装置,该装置具有空间滤波作用,能够降低多频高集成度天线中与高频天线单元的相互耦合作用。

7.为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:一种具有空间滤波功能的高隔离度的双极化辐射装置,它包括:辐射结构,其包括介质板、设于所述介质板上的辐射臂,所述介质板中部设有上条形插孔,所述辐射臂有四个且呈十字形分布,共线的两个所述辐射臂构成一个极化的辐射单元,所述辐射臂包括位于所述介质板上侧且呈u形的第一枝节、位于所述介质板下侧的第二枝节、位于所述第一枝节u形开口内的隔离度调谐片,所述第一枝节和第二枝节通过介质耦合;支撑底座,其包括底座介质板、设于所述底座介质板正面上的通过覆铜形成的底座馈电微带线、设于底座介质板背面上的通过覆铜形成的信号地;馈电巴伦结构,其上、下端部分别与所述辐射结构和所述支撑底座相连接,其上端部通过所述上条形插孔与所述介质板相连接并与所述辐射结构电气连接。

8.优化的,所述第一枝节包括呈三角状的内侧端部,两条从内侧端部向外侧延伸的外延部,所述外延部包括窄幅段以及宽度大于所述窄幅段的宽幅段。

9.优化的,所述第二枝节包括位于外侧的外侧端部,呈弯折状向内侧延伸的中段延伸部。

10.优化的,所述隔离度调谐片呈t形。

11.优化的,所述馈电巴伦结构包括十字交叉卡接的第一巴伦片和第二巴伦片,所述第一巴伦片和所述第二巴伦片的上下两端部分别设有与所述支撑底座和所述介质板相插

接的凸起,所述第一巴伦片的下半部开设有第一卡接槽,所述第二巴伦片的上半部开设有与所述第二卡接槽,通过第一卡接槽和第二卡接槽将所述第一巴伦片和所述第二巴伦片插装在一起形成十字交叉结构。

12.进一步的,第一巴伦片包括第一pcb介质板、设于所述第一pcb介质板的正面且从下端向上延伸的第一馈电微带线、设于所述第一pcb介质板背面且相互平行的覆铜层以及设于所述第一pcb介质板的正面且位于第一馈电微带线下端部的第一焊盘,所述第一馈电微带线具横设于第一卡接槽上方的第一中间段。

13.进一步的,第二巴伦片包括第二pcb介质板、设于所述第二pcb介质板的正面且从下端向上延伸的第二馈电微带线、设于所述第二pcb介质板背面且相互平行的覆铜层以及设于所述第二pcb介质板的正面且位于第二馈电微带线下端部的第二焊盘,所述第二馈电微带线具横设于第二卡接槽下方的第二中间段。

14.进一步的,所述底座介质板上设有与所述上条形插孔一一对应的下条形插孔,其中相垂直的两个下条形插孔与所述底座介质板上设置的两个底座馈电微带线分别相邻。

15.由于上述技术方案运用,本发明与现有技术相比具有下列优点:辐射臂特定的宽窄结构使得天线单元具有空间滤波的功能,应用于多频高集成度天线中,能降低其与高频天线单元的耦合;在辐射臂第一枝节的末端加载第二枝节,两个枝节通过介质耦合,拓展了天线工作频带的宽度;通过在u形第一枝节中加载调谐片,提高了天线单元两个极化间的隔离度;天线单元的辐射结构采用塑料卡件与钣金工艺实现,相对于传统的实现方式具有低成本的特点。

16.附图说明

17.附图1为本装置的立体图;附图2为辐射结构的示意图;附图3为第一巴伦片的后视图;附图4为第一巴伦片的主视图;附图5为第二巴伦片的后视图;附图6为第二巴伦片的主视图;附图7为支撑底座的俯视图;附图8为支撑底座的仰视图;附图9为辐射臂的俯视图;附图10为辐射臂的立体图。

18.具体实施方式

19.下面结合附图所示的实施例对本发明作进一步描述。

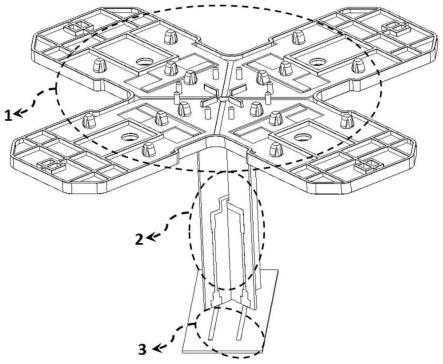

20.如图1所示,本发明中的辐射装置包括辐射结构1,馈电巴伦结构2,支撑底座3。值得指出的是,图1中的辐射装置只是本发明的一种具体实现形式,基于本发明的内容,其还具有其他可能的实现结构,尤其是辐射结构1的具体实现方式。

21.如图2所示,辐射结构主要由四个呈旋转对称的辐射臂以及支撑辐射臂的介质板构成。四个辐射臂分别为图中虚线框的辐射臂101,辐射臂102,辐射臂103及辐射臂104。其中,辐射臂101与辐射臂103在同一条直线上,构成一个极化的辐射单元;辐射臂102与辐射臂104在同一条直线上,构成另一个极化的辐射单元,其摆放方向与辐射臂101及辐射臂103的中心线垂直。若定义其中一个辐射单元为+45

°

极化,另一个则为-45

°

极化。

22.具体地,辐射结构包括:介质板105,其主要作用是支撑四个辐射臂,分别为辐射臂101、102、103和104,其形状可以是正方形,也可以是十字形结构。

23.以辐射臂101为例,其包括:第一枝节111,其位于介质板105的上侧,第一枝节具有u形结构;第二枝节112,其位于介质板105的下侧;隔离度调谐片,其位于u形的第一枝节的开口中间位置。

24.四个条形插孔114,其位于整个介质板的中间,作用是固定辐射结构与馈电巴伦结构,同时提供电气连接的通路。

25.本发明滤波功能特性的实现:将第一枝节采用u形金属结构实现,其与第二枝节都具有宽窄结构,形成了特定的空间滤波特性,让高频电磁波能够很好的透过辐射结构。该滤波功能,能够降低多频天线中其与高频辐射单元的相互耦合作用。

26.本发明带宽展宽的实现:对每一个辐射单元中的每一个辐射臂分为两段(即第一枝节与第二枝节)进行实现,两个枝节分别位于介质板105的两侧。两个枝节通过介质耦合,能够提高滤波效果,拓宽天线辐射的工作频率带宽。

27.本发明高隔离度特性的实现:将第一枝节采用u形金属结构实现,在u形开口中放置金属调谐片,通过将呈t形的隔离度调谐片设置在u形的第一枝节的开口中间位置,能得到高隔离特性,具体而言,如图9-10所示,第一枝节111包括呈三角状的内侧端部1113,两条从内侧端部向外侧延伸的外延部,所述外延部包括窄幅段1112以及宽度大于所述窄幅段的宽幅段1111;第二枝节112包括位于外侧的外侧端部1122、呈弯折状且对称的设于所述外侧端部1122上并向内侧延伸的中段延伸部1120以及连接在中段延伸部1120内侧端上的内侧端部1123,每个所述中段延伸部1120包括细长状且沿由第一枝节向第二枝节方向设置的内延中段1121,宽幅段1123与宽幅段1111通过介质板105耦合;第二支节的宽幅段1123的长度略小于第一支节的宽幅段1111的长度;t形的隔离度调谐片包括前侧段和比所述前侧段更宽的后侧段,所述前侧段靠近所述外侧端部1122一侧的边缘为前边缘b,所述宽幅段1111靠近所述窄幅段1112的边缘为后边缘a,所述前边缘b和后边缘a齐平;所述内延中段1121的间距为c,所述宽幅段1111的间距为d,所述前边缘b的长度为e,c<e<d,能够大幅提高隔离特性。

28.本发明中天线单元的低成本实现:将辐射臂采用钣金工艺实现,从而降低成本。

29.如图1所示,馈电巴伦结构由两个十字交叉的巴伦片组成。其作用有两个:一是固定与支撑整个辐射结构,二是给两个辐射单元进行平衡馈电。馈电巴伦结构的高度大约为天线单元中心工作频率所对应波长的四分之一长度。

30.具体而言第一巴伦片20与第二巴伦片21的结构分别由图3-图6给出。每个巴伦片的两端具有凸起,上端用于插入辐射结构的上条形插孔114,下端用于插入支撑底座上的下条形插孔

304。巴伦片由双面覆铜pcb板实现。

31.以第一巴伦片为例,其具体结构包括:1. 第一pcb介质板205;2. 第一pcb介质板205背部的两块覆铜层,如图3中的覆铜层201与覆铜层202。两块覆铜层相互平行且不直接物理接触。

32.3. 第一pcb介质板205正面的馈电微带线,如图4中的第一馈电微带线203的一端具有第一焊盘204,是与支撑底座上的底座馈电微带线301进行焊接的焊接位置,另一端开路。焊盘端的微带线与开路端的微带线分别位于pcb板背部覆铜层201与覆铜层202的上方。也就是说,单个巴伦片上总的微带线横跨两块物理隔开的覆铜层的上方,将电磁能量耦合到两块覆铜层上。两块覆铜层与辐射单元的两个辐射臂电气连接, 电磁能量就通过辐射结构将电磁波辐射到空间中去。

33.如图5-6所示,第二巴伦片也具有类似的结构。区别点在于第二馈电微带线213从第二卡接槽216的下方绕过,第一巴伦片20与第二巴伦片21的中间分别具第一卡接槽206和第二卡接槽216,通过第一卡接槽206和第二卡接槽216,将两个巴伦片插装在一起,最终形成图一所示十字交叉的馈电巴伦结构。

34.馈电巴伦片通过插入与焊接的方式固定于支撑底座上。支撑底座同样由双面覆铜pcb板实现。如图7-8所示,其具体结构包括:底座介质板302,设于底座介质板302背面的底座馈电微带线301的信号地303。两个极化的底座馈电微带线301位于底座介质板302的正面,其一端与同轴电缆连接,另一端位于插孔附近,当馈电巴伦片插入支撑底座上的方形插孔后,馈电巴伦上的第一焊盘204与第二焊盘214与底座馈电微带线301通过焊接方式电气连接。

35.上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并据以实施,并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1