一种核壳状铋基复合材料及其制备方法和应用

1.本发明属于复合材料和二次电池技术领域,具体涉及一种核壳状铋基复合材料及其制备方法和应用。

背景技术:

2.随着人口基数的不断增加,能源问题早已成为人类发展中无法规避的难题。众多科研工作者致力于推进新能源的发展,尝试减轻不可再生能源的过度使用。这其中锂离子电池是研究热门,而新型阳极材料的开发正是研究工作的关键。

3.目前锂离子电池阳极普遍使用石墨材料,这种理论比容量仅为372mah/g的材料限制了这种新型能源的发展。普通的石墨阳极无法为锂离子电池提供足够的比容量,这导致了这种新型能源仍然无法取代传统能源。因此广大学者根据元素周期表,对各种元素展开了大量的研究。然而目前关于bi基材料的报道非常少,事实上bi基材料也是一种极具研究价值的阳极材料。通过合理的结构设计,bi基复合材料在用作锂离子电池阳极时可以表现出优异的电化学性能。殷等人使用静电纺丝技术和碳热反应制备了一维bi/c纳米纤维,在100ma/g电流密度下获得了339.3mah/g的稳定比容量。杨等人使用气溶胶喷雾热解技术成功制备了bi纳米颗粒均匀分散在碳球中的bi@c微球。在100ma/g电流密度下循环100次后比容量为280mah/g。然而,bi基复合材料的比容量仍有进一步提升的空间。

技术实现要素:

4.基于此,本发明的目的在于提供一种核壳状铋基复合材料,其在100ma/g和500ma/g的电流密度下均具有高的比容量,循环稳定性高,可以充分发挥储锂性能。

5.为达到上述目的,本发明采用如下技术方案。

6.一种核壳状铋基复合材料,所述核壳状铋基复合材料为将bi2o3颗粒包覆在微米级碳球内形成的复合材料。

7.在一些实施例中,所述核壳状铋基复合材料为将bi2o3颗粒包覆在微米级碳球内,再经惰性气氛热处理后形成的复合材料。

8.在一些实施例中,所述核壳状铋基复合材料中碳的质量百分含量为70~75%;bi的质量百分含量为14~16%。

9.在一些实施例中,所述将bi2o3颗粒包覆在微米级碳球内的方法如下:将bi2o3颗粒加入纺丝液中进行静电纺丝,从而将bi2o3颗粒包覆在微米级碳球内。

10.在一些实施例中,所述bi2o3颗粒为通过水热法制备获得。

11.在一些实施例中,所述bi2o3颗粒的直径为150~210nm。

12.在优选的实施例中,所述bi2o3颗粒的直径为170~190nm。

13.在更优选的实施例中,所述bi2o3颗粒的直径为180nm。

14.在一些实施例中,所述bi2o3颗粒在所述纺丝液中的浓度为8~12g/l。

15.在优选的实施例中,所述bi2o3颗粒在所述纺丝液中的浓度为9~10g/l。

16.在一些实施例中,所述纺丝液包含聚丙烯腈和n,n-二甲基甲酰胺,两者的料液比为(70~80):1g/l;进一步地,两者的料液比为(75~80):1g/l。

17.在一些实施例中,所述静电纺丝的电压为18~25kv。

18.本发明还提供了上述核壳状铋基复合材料在作为二次电池负极材料中的应用。

19.在一些实施例中,所述二次电池为锂离子电池。

20.本发明还提供了上述核壳状铋基复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备bi2o3颗粒:将bi(no3)3·

5h2o和pvp加入稀硝酸中,制成a溶液;将尿素溶解于乙二醇中,制成b溶液;将b溶液和a溶液混合均匀,在100~200℃下反应1~3h,清洗产物,得到所述bi2o3颗粒;(2)将所述bi2o3颗粒加入由聚丙烯腈和n,n-二甲基甲酰胺组成的纺丝液中,在18~25kv电压下通过静电纺丝将所述bi2o3颗粒包覆在微米级碳球内。

21.在一些实施例中,所述制备方法还包括对静电纺丝产物进行固化和氮化:将静电纺丝产物在260~280℃空气气氛下固化,然后在600~800℃氮气气氛下氮化。

22.在优选的实施例中,将静电纺丝产物在260~270℃空气气氛下固化,然后在700~800℃氮气气氛下氮化。

23.在一些实施例中,所述bi(no3)3·

5h2o、pvp、和尿素的摩尔比为(0.5~3):(5~10)

×

10-3

:(4~8)。

24.在优选的实施例中,所述bi(no3)3·

5h2o、pvp、和尿素的摩尔比为(1~2):(7~8.5)

×

10-3

:(4.5~6.5)。

25.在一些实施例中,所述bi2o3颗粒与聚丙烯腈的质量比为(0.1~0.14):(0.8~1.2)。

26.在优选的实施例中,所述bi2o3颗粒与聚丙烯腈的质量比为(0.1~0.12):(0.9~1)。

27.在一些实施例中,所述bi2o3颗粒在所述纺丝液中的浓度为8~12g/l。

28.在优选的实施例中,所述bi2o3颗粒在所述纺丝液中的浓度为9~10g/l。

29.在一些实施例中,所述稀硝酸的浓度为(0.5-2)mol/l。

30.本发明提供了一种将bi2o3颗粒通过静电纺丝包覆在微米级碳球内形成的壳状铋基复合材料,发明人经过研究发现,采用静电纺丝的方法制备碳微米球,实现对bi2o3颗粒的包覆,可以极大程度地提升bi2o3颗粒的循环稳定性。所述壳状铋基复合材料作为负极材料制备的半电池在100ma/g的电流密度下经过100次循环放电比容量可以稳定在518mah/g,电流密度为500ma/g时经过380次循环放电比容量仍保持在378mah/g,同时在倍率性能测试中表现出出色的稳定性。因此,本发明壳状铋基复合材料可作为二次电池负极材料用于制备二次电池,使制备获得的二次电池具有循环稳定性好和电阻低的优点。

31.本发明首先通过水热法制备bi2o3颗粒,制备获得的bi2o3颗粒具有成型效果良好的优点,非常适合用于进行静电纺丝;然后进一步通过高压电纺技术将bi2o3颗粒包覆在微米级碳球内,经过惰性气氛热处理得到所述的壳状铋基复合材料,制备方法简单高效。

附图说明

32.图1为本发明所述壳状铋基复合材料的制备流程图。

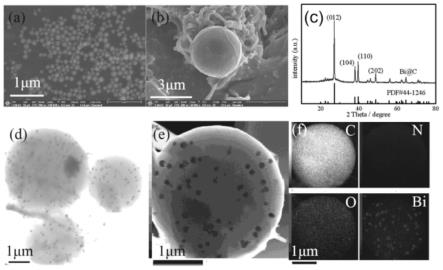

33.图2为本发明所述壳状铋基复合材料的鉴定结果图;其中:(a)bi2o3颗粒;(b)bi@c;

(c):bi@c的xrd图谱;(d)tem图;(e)和(f)元素映射图像。

34.图3为本发明所述壳状铋基bi@c复合材料的热分析图。

35.图4为本发明所述壳状铋基bi@c复合材料的性能测试结果图;其中:(a)bi@c在0.1mv s-1

扫速下的cv曲线;(b)100mag-1

电流密度下的循环性能;(c)500mag-1

电流密度下的长循环性能;(d)bi@c的倍率性能;(e)电化学阻抗图谱;(f)阻抗拟合等效电路图。

具体实施方式

36.本发明下列实施例中未注明具体条件的实验方法,通常按照常规条件,或按照制造厂商所建议的条件。实施例中所用到的各种常用化学试剂,均为市售产品。

37.除非另有定义,本发明所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不用于限制本发明。

38.本发明的术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤的过程、方法、装置、产品或设备没有限定于已列出的步骤或模块,而是可选地还包括没有列出的步骤,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤。

39.在本发明中提及的“多个”是指两个或两个以上。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,a和/或b,可以表示:单独存在a,同时存在a和b,单独存在b这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。

40.下面结合具体实施例进行说明。

41.实施例1

42.本实施例提供一种核壳状铋基复合材料,其通过以下方法制备获得:

43.(1)首先通过水热法制备bi2o3颗粒:将1.5mmol的bi(no3)3·

5h2o和7.5μmol的pvp加入20ml浓度为1mol/l的稀硝酸中,制成a溶液;将5.4mmol尿素溶解于100ml乙二醇中制成b溶液;将b溶液倒入a溶液中,溶液混合均匀后装入200ml反应釜中,在150℃下反应3h,取出后用去离子水和乙醇清洗多次,得到直径180nm左右规则且均匀的bi2o3颗粒;

44.(2)将0.12g所述bi2o3颗粒(浓度10g/l)加入到由0.9g聚丙烯腈(pan)和12mln,n-二甲基甲酰胺(dmf)组成的纺丝液(pan浓度为75g/l)中,在25kv电压下通过高压电纺制成微米碳球,其中包覆bi2o3颗粒;通过pan-dmf电纺体系制备的电纺基体在260℃空气气氛下固化,同时去除dmf溶剂;固化后的pan电纺基体在700℃氮气气氛下氮化,制成稳定的氮掺杂碳基体,最终得到所述核壳状铋基复合材料(命名为bi@c复合材料)。

45.如图2所示,通过sem观察水热法制备的bi2o3复合材料(图2a),这种直径约180nm的小球成型效果良好,适合进行进一步的处理和研究。所述bi@c复合材料的形貌如图2(b)所示,它呈现出一种由纤维丝串联的微米球结构。最重要的是这些微米碳球中包覆了大量的bi颗粒,这可以通过图2(c)中bi@c的xrd图谱加以印证。与bi的标准卡片pdf#44-1246完美匹配证明了碳微米球中应该已经包覆了大量bi颗粒。

46.图2(d)中的tem图像更加直观的证明了这一点,在高亮度的显示下,碳微米球呈现为灰色。于是可以在图2(d和e)中非常清晰的看到bi颗粒的存在,它们呈现为黑色。对图2(e)所示的bi@c微米球做出各元素的面扫能谱(图2f),元素碳的分部明显呈现为一个直径

约2.5μm的球,元素铋的分部则与图2(e)中黑色纳米球的位置完全一致。经过上述一系列分析,可以确认bi@c复合材料的成功制备。

47.图3中的热分析图描述了在空气气氛下对bi@c复合材料的热重分析,升温速率10℃/min,可知碳材料含量为71.08%,根据计算(bi%=2bi/bi2o3×

15.92%)可知bi@c复合材料中bi的含量为14.28%。

48.实施例2

49.将实施例1制备获得的核壳状铋基复合材料组装为cr2032型半电池并进行性能测试。

50.cr2032型半电池组装:负极极片制备:将实施例1所述bi@c复合材料、乙炔黑和粘合剂(pvdf)以7:1.5:1.5wt%的比例充分混合,然后加入适量n-甲基吡咯烷酮(nmp)搅拌,制成浆料,均匀涂覆在铜箔上,涂覆好的极片置于80℃的真空干燥箱中12h,得到负极极片。将烘干后的负极极片进行压片、冲片,在充满氩气的手套箱中组装cr2032型半电池。所述cr2032型半电池由所述负极极片、对电极(锂箔)、隔膜(celgard 2400聚丙烯膜)和电解液(所述电解液由碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯和lipf6组成,所述碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯和碳酸二乙酯的体积比为1:1:1;所述lipf6的浓度为1m lipf6)。

51.对所述半电池的性能进行测试,同时将实施例1的bi2o3颗粒制备的半电池(制备方法同上,除了将所述bi@c复合材料替换为bi2o3颗粒)作为对照:循环性能和倍率性能的测试在武汉市蓝电电子仪器有限公司生产的land ct2001a充放电仪上完成,测试电压选择0.01v~3.0v。倍率性能的测试在100ma/g,200ma/g,500ma/g,1000ma/g和100ma/g五个不同电流密度下进行充放电,每个电流密度下循环10次。充放电循环在100ma/g电流密度下,循环100次,500ma/g电流密度下,循环380次。循环伏安(cv)扫描速率为0.1mv/s,电压范围0.01v~3.0v;交流阻抗(eis)的测试频率范围是0.1hz~100khz,循环伏安和交流阻抗测试在瑞士万通有限公司生产的pgstat204电化学工作站上完成。根据电化学阻抗图谱利用软件模拟等效电路图。所有实验均在室温下完成。

52.测试结果如图4所示。图4(a)的cv曲线反映了所示bi@c复合材料在循环过程中发生的氧化还原反应。下半部分曲线表示电压从3v到0v的过程,这种方向朝下的峰代表放电过程中阳极材料发生还原反应,即bi

3+

向bi0的转变过程。首次放电时在0.39v处出现了一个明显的还原峰,而在随后的循环中不再出现,这是因为首次循环之后阳极材料形成了稳定的sei膜。上半部分曲线代表充电过程,0.92v处出现的氧化峰是因为发生了bi0向bi

3+

的转变。在sei膜形成之后,第2和第3圈曲线重合度很高,说明所述bi@c复合材料循环稳定性良好。

53.图4(b)和图4(c)对比了所述bi@c复合材料和实施例1制备得到的bi2o3颗粒分别在100ma/g和500ma/g电流密度下的循环性能。从两图中可以明显看出,bi2o3颗粒具备高的首次放电比容量,但在后期循环过程中比容量衰减迅速,分别仅剩32mah/g和20mah/g。而本发明bi@c复合材料极大的改善了bi2o3颗粒在循环后期比容量严重衰减的问题。所述bi@c复合材料在100和500ma/g的电流密度下,放电比容量分别可以稳定在518和378mah/g。这是因为碳微米球的存在,限制了bi颗粒在锂离子嵌入脱出过程中产生的体积膨胀。复合材料稳定的结构保证了电化学循环的稳定性。

54.造成图4(b)和图4(c)中首次库伦效率低的原因是sei膜的形成,这是阳极材料研

究中非常常见的现象。而在sei膜稳定成型之后,放电比容量能够稳定在较高的水平是阳极材料电化学性能优异的表现。这在图4(d)的倍率性能测试中得到了进一步认证,在100ma/g、200ma/g、500ma/g、1000ma/g的电流密度下,放电比容量分别能稳定在518mah/g、473mah/g、406mah/g和352mah/g,并且当电流密度重新回到100ma/g时,其比容量也能稳定恢复到518mah/g。图3(e)奈奎斯特图的轮廓由半圆(高频区)和倾斜直线(低频区)组成。由图4(f)中的等效电路拟合实验数据,得到电荷转移电阻(rct)为132.6ω。电阻低也是电化学性能优异的原因之一。

55.综上所述,本发明创造性地采用高压电纺的方法制备碳微米球,实现对bi2o3颗粒的包覆,经惰性气氛热处理后成为bi@c,极大提升了bi颗粒的循环稳定性。所制备的bi@c复合材料在100ma/g的电流密度下经过100次循环放电比容量可以稳定在518mah/g,电流密度为500ma/g时经过380次循环放电比容量仍保持在378mah/g,同时在倍率性能测试中表现出出色的稳定性。

56.以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对以上实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

57.以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1